平戸八景3ヵ所を国の名勝指定へ

長崎新聞県内トピックス(2014年11月22日更新)は、次のとおり。

朝日新聞の詳細記事及び私の手持ち写真から今回対象の一部を紹介する。本ブログ次を参照。「大悲観」は、ウィキペディア画像。

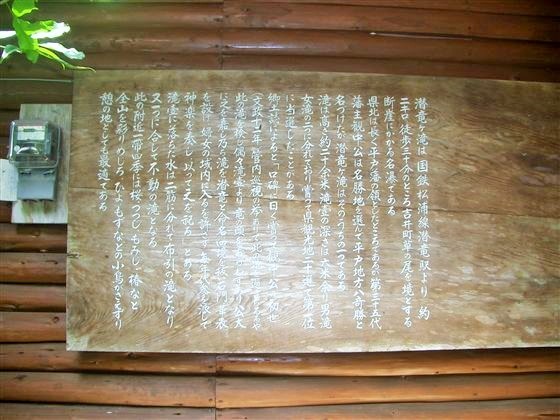

潜龍ヶ滝 佐世保市江迎町田ノ元免 https://misakimichi.com/archives/971

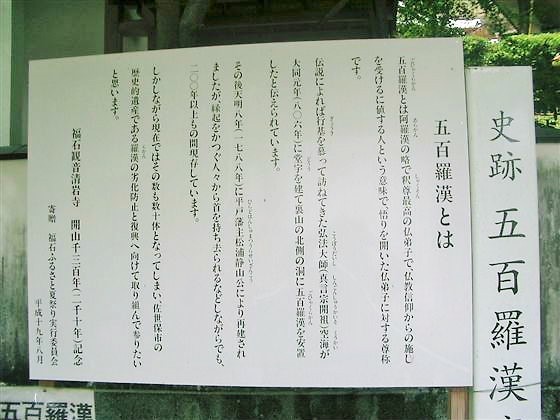

福石観音の五百羅漢 佐世保市福石町 https://misakimichi.com/archives/1242

平戸八景3ヵ所名勝指定へ

文化審議会(宮田亮平会長)は21日、「平戸八景」として知られる景勝地「平戸領地方八竒勝(ひらどりょうじかたはっきしょう)」(佐世保市)など10件を国の名勝に新規指定するよう下村博文文部科学相に答申した。

明治時代に建てられた長崎市鍛冶屋町の「料亭 春海(はるみ)」や、同市宿町の古民家、吉田家住宅の「主屋(しゅおく)」と「長屋門(ながやもん)」など133件の建造物を新たに登録有形文化財とすることも求めた。

近く答申通り告示され、県内の名勝は7件(うち特別名勝1件)、登録有形文化財(建造物)は119件となる。

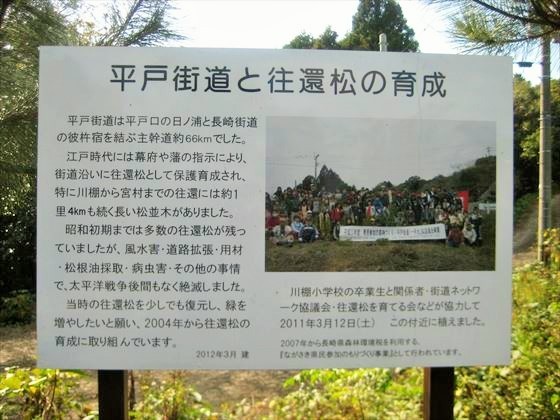

「平戸領地方八竒勝」は、平戸往還(街道)周辺の8カ所の景勝地。江戸後期の1847(弘化4)年、平戸藩主松浦熈(ひろむ)が選定した。文化財指定の条件が整った「潜龍水(せんりゅうすい)」「大悲観(だいひかん)」「福石山」の3カ所を指定する。

「料亭 春海」は1907(明治40)年築の邸宅に昭和期以降の部屋などを増築した建物で、料亭らしい品格が評価された。旧長崎街道沿いに立つ吉田家住宅は「主屋」「長屋門」とも1890年代の建築。格式の高さと重厚な存在感で地域に親しまれている。

このほか、「甑島(こしきしま)長目の浜および潟湖(せきこ)群の植物群落」(鹿児島県薩摩川内市)を天然記念物に、史跡13件と登録記念物5件、重要文化的景観3件を新規で答申した。

ウィキペディアフリー百科事典による「平戸八景」の説明は、次のとおり。詳しくは次を参照。

「平戸八景: 地域遺産の旅」 http://rekisitannbou.cocolog-nifty.com/blog/2012/04/post-e37f.html

平戸八景

平戸八景(ひらどはっけい)は、旧平戸藩内にあたる長崎県佐世保市内に散在する8箇所の奇岩からなる景勝地。北宋の瀟湘八景になぞらえた八景の一つである。8箇所とも北松浦半島にあることから、北松八景(ほくしょうはっけい)と呼ばれることもある。

現在伝承されている平戸八景は、天保年間に平戸藩主松浦熈(観中)が京都の沢渡広繁に作画と出版を依頼した「平戸地方(じかた)八奇勝図」をルーツとする。平戸領の本土(地方)に点在する奇岩奇勝から、松浦郡(→北松浦郡)と彼杵郡(→東彼杵郡)から4箇所ずつ、計8箇所を選び、広繁の手による精巧なスケッチと漢詩をセットにした印刷本である。総じて、山水画や浮世絵の素材として優れた風景を採用している。

八景が分布する北松浦半島は、新生代第三紀の砂岩層に第四紀の溶岩台地がかぶさり、浸食によって露出した第三紀層が多様な景観を作っている。松浦熈がそこに着目し、古くからの景勝地に加え、自らが普及に関与した新たな景勝地を加え、世間に広めた。

2009年現在、2箇所が江迎町、6箇所が佐世保市にあったが、市町村合併が進み、2010年3月31日に江迎町が佐世保市に合併したため、八景全てが佐世保市内に位置することになった。

概要

1.高巌(たかいわ

種類:崖

概要:佐世保市江迎町小川内(江迎川下流)に位置する高さ30mほどの断崖。現在では「高岩」と書く。古くより知られた断崖で設定当時の平戸往還は崖の真下を通り抜けていたが、崩落が相次いだため、往還は川の対岸に移設された。現在でも補強処理を施していないため恒常的に崩落しており、直下の道路は通行止めにはなっていないが、通行者はほとんどいない。

最寄の交通機関: 松浦鉄道西九州線高岩駅 – 駅ホームから断崖を眺めることができる。西肥バス「高岩」バス停

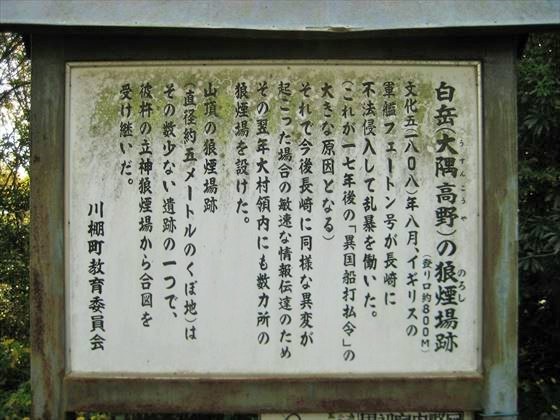

2.潜龍水(せんりゅうすい)

種類:滝

概要:江迎川上流の、高さ20mほどの滝。佐世保市吉井町草ノ尾から江迎町田ノ元に流れ下る所に位置する。現在では「潜竜ヶ滝」や「潜竜の滝」と呼ぶ。伝承ははっきりしないが修験者の道場となっており、明治までは女人禁制であった。女人禁制が明けるまで、結界には鉄の扉と鳥居が設けられており、松浦熈は「龍門」の篆額を揮毫し、この鳥居に飾らせた。

最寄の交通機関: 松浦鉄道西九州線潜竜ヶ滝駅 – 滝までは徒歩20分。渓谷入口に駐車場があり、マイカーで訪問するのが便利であるが、滝付近は道が狭くなるので注意が必要。

3.石橋(いしばし)

種類:海食陸橋

概要:佐世保市吉井町直谷の中腹にある石橋状の奇岩。高さ20mの海食洞の天蓋が抜け落ち、残った部分が全長27m・太さ4mの石橋となって2本並列している。佐世保湾で拾われた光る流木から行基が観音像を彫ってこの地に祀ったとする伝説があり、本尊にちなんで「御橋観音(おはしかんのん)」の通称で知られる。観音像は石橋そばの石橋山御橋観音寺に安置され、石橋付近は同寺の境内である。石橋を渡ることは禁じられている。石橋付近は国の天然記念物に指定されているシダ植物群生地が広がっている。観音寺そばには児童公園が造成され、公園利用者や参拝客用に駐車場が整備されている。

最寄の交通機関: 松浦鉄道西九州線吉井駅 西肥バス「御橋観音入口」バス停

4.大悲観(だいひかん)

種類:海食残丘

概要:佐世保市小佐々町小坂にある高さ20mの残丘。松浦熈が夢枕に立った大悲観音菩薩の託宣に従い、残丘への登頂を試みたが、家臣らに説得されて断念した代わりに、隷書で「大悲観」の大文字を揮毫して刻ませた。以後、観音菩薩などの祠を掘り込んでいる。この書にちなみ、現在でも大悲観と呼ばれている。周辺は大規模な公園が整備されているが、残丘には大きな亀裂が走り、松浦熈の書にも損壊がみられ、最悪の場合は倒壊の危険が噂されている。

最寄りの交通機関: 西肥バス「小島入口」バス停 かつて佐世保鉄道が大悲観駅を設置していたが、国有化・改軌後は廃止されている。

5.眼鏡岩(めがねいわ)

種類:海食陸橋

概要:佐世保市瀬戸越町にある高さ10m・全長20mの石橋状の奇岩。石橋が並列なのに対して、こちらは眼鏡状に直列している。またこちらは、両面を浸食されて薄くなった尾根を波が貫通したもので、石橋とは違った組成である。行基伝説が伝わる石橋と同様に、眼鏡岩は遣唐使派遣の際に立ち寄った空海が千手観音と梵字を記念に刻んだ伝説が伝わっている。かなり風化して見づらくなっているが、拓本を近所の西蓮寺が所蔵している(ただし非公開)。

最寄りの交通機関:西肥バスおよび佐世保市営バス「堺木」バス停。

6.岩屋宮(いわやぐう)

種類:海食洞

佐世保市高梨町にある幅10m・奥行き10m・全長20mの海食洞。現在では「穴妙見」「須佐神社」と呼びならわし、岩屋宮と呼ぶことはほとんどない。戦国時代には信仰の対象となっており、朝鮮の役出陣の折に松浦鎮信が必勝祈願の参拝をした記録がある。洞内は神域として侵入をはばかられたが、太平洋戦争後に空襲で家を失った人々が住み着いたため、侵入者を防ぐためと、参拝者の利便を兼ねて、昭和30年(1955年)頃に洞窟をふさぐように拝殿を建立したため、外部から洞窟の中を覗くことは不可能になっている。

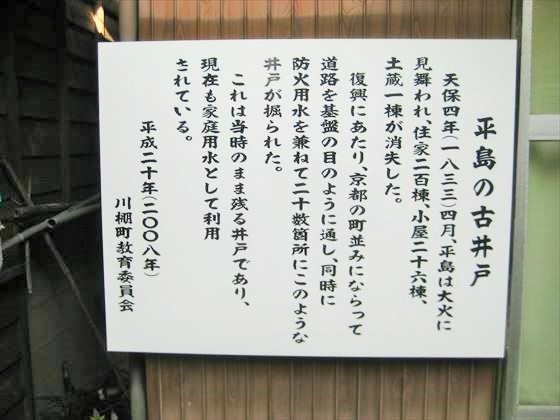

7.福石山(ふくいしやま)

種類:海食洞

概要:佐世保市福石町にある幅50m・奥行き7m・高さ3mの海食洞。石橋の御橋観音に安置された観音像と同じ原木から行基が彫ったという十一面観世音を本尊とする「福石観音」(清岩寺)の中にある。ただし本堂がある谷とは尾根をはさんで裏側にあり、五百羅漢像を安置しているため「羅漢窟」と称されている。岩屋宮と同じく海食洞だが、幅が極端に広く完全に開いている。洞内には「龍門遺跡」という原始〜古代の居住跡が発掘調査で検出されている。現在数十体残っている五百羅漢像は、松浦熈の父松浦清(静山)が命じて安置したものだが、空襲で焼け出された人たちが仮住まいした際に大多数が投棄されている。

最寄りの交通機関:西肥バスおよび佐世保市営バス「福石観音前」バス停。

8.潮目(しおのめ)

種類:海峡

概要:佐世保市早岐1丁目と有福町を隔てる早岐瀬戸の最も狭い地点で、さらに江戸時代の干拓事業で両岸から潮止め堤防を築いたため、幅10mまでに狭められている。潮の干満に応じて激流が起き、夏にはこの激流を活かした手作りいかだ大会も開催される。

最寄りの交通機関: 西肥バス「観潮橋」バス停。JR九州早岐駅からは徒歩約10分。