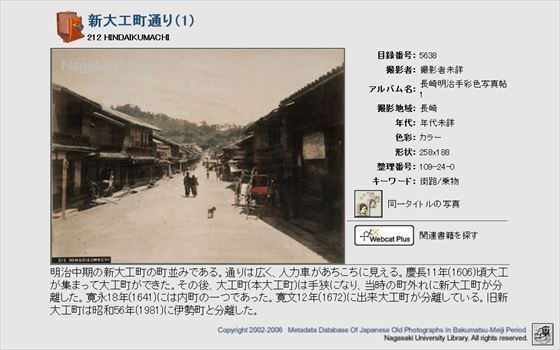

長崎の幕末・明治期古写真考 目録番号:5638 新大工町通り(1) ほか

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」などに収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

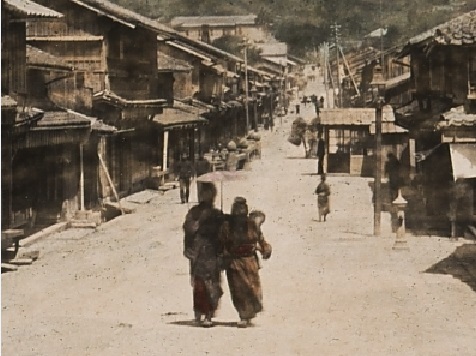

目録番号:5638 新大工町通り(1)

[画像解説]

明治中期の新大工町の町並みである。通りは広く、人力車があちこちに見える。慶長11年(1606)頃大工が集まって大工町ができた。その後、大工町(本大工町)は手狭になり、当時の町外れに新大工町が分離した。寛永18年(1641)には内町の一つであった。寛文12年(1672)に出来大工町が分離している。旧新大工町は昭和56年

(1981)に伊勢町と分離した。

目録番号:6129 新大工町通り(2) (1)と同じ。掲載略。

■ 確認結果

目録番号:5638「新大工町通り(1)」と、目録番号:6129「新大工町通り(2)」は、長崎明治手彩色写真帖となった同じ作品。キャプションに「新大工町」とあり間違いない。

長崎ケーブルテレビで近年、「NAGASAKI古写真らいぶらり〜」があっている。私の家は視聴してないが、先日は新大工町周辺の放送があった。

知人入江氏がこの番組をいつも見ており、「江戸時代の絵地図を見ると、この場所に「天神」と書かれているものもあれば、「いふくじ」と書かれているものもあります。江戸時代は神仏混淆で両方がこの長崎村桜馬場郷の地に在ったのですが、明治の神仏分離令(神仏判然令)により天満宮だけが残りました」

入江氏からケーブルテレビ放送部へこの内容を知らせ、その後に放送された番組の最後に補足説明があった。他にも新大工町関係の古写真でわかったのは、入江氏の研究によると次のとおり。

「長崎大学古写真、目録番号:5638、目録番号:6129は「新大工町通り」としているのは良いのですが、「NAGASAKI 古写真 らいぶらり〜」での説明は大手橋を渡って新大工町通りに入った付近から撮影されたように話され、右側の窪んだ場所に舞鶴座が建ち、現在玉屋になっていると話されていました。長崎大学古写真の小さな写真を見ると、私もそのように思い込んでいました。

しかし、番組内の拡大した写真には擬宝珠の欄干のある橋が写っていました。新大工町に大手橋の他に橋が在るはずもありません。

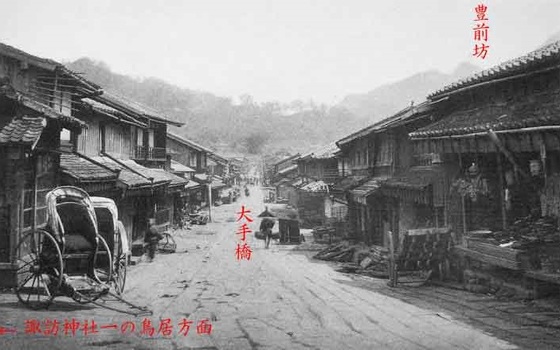

そこで見つけたのが添付した写真です。 http://4travel.jp/travelogue/10889685 から。

長崎大学古写真と同じ場所から撮影したもので、前下がりの地形であること、左の角の家の様子、人力車が常駐していることから、撮影地点は諏訪神社一の鳥居前と考えます。私が作成した地図の×の地点です。

江戸時代は橋の手前に木戸があり、木戸番所があったようです。長崎大学の古写真には橋そばに番所小屋(明治期は交番)らしきものが建ち、警察官?が立っています。

この写真をアップした方はそこに気付いておられて、「当時の馬町と新大工町の町並み 中央の石畳は、長崎街道の入り口で、両脇に人力車や荷車が留めてあります。中央に大手橋の親柱が見えています。大手橋の名称は、曾て長崎氏が領主だった頃に、この橋が城の大手方向にあったことに由来しています。」とあります。

しかし、正確には右側は出来大工町で、その後取り壊されて馬町交差点となった場所です。撮影地点の背後が北馬町と南馬町です。」

私も目録番号:5638「新大工町通り(1)」の中央部分を拡大して、両方の古写真を比較した。左奥に同じ擬宝珠の親柱や欄干が、たしかに写っている。これは後、橋拡幅の際、撤去された。右手前のは消火栓?だろう。

親柱のところの道路は、アーチ状に盛り上がり、現在も新大工商店街入口の通り下部に残る西山川(堂門川)のアーチ式石橋「大手橋」に間違いないようである。

現在の「大手橋」は、本ブログ次を参照。 https://misakimichi.com/archives/578

この記事でもふれているのは、「親柱が、暫らくは付近にあったが、無くなってしまったと聞いていたが、電車通りの向うの曹洞宗光雲寺の門柱になっていると聞いて見に行ってきた。残念ながら文字は確認できなかった。」という話が興味を引く。

「光雲寺にある石橋の親柱」は次を参照。 https://misakimichi.com/archives/249

入江氏から教えてもらったが、「大手橋」親柱のあと1本のその後については、「眼鏡橋の控柱(左岸上流側)に継ぎ石 なぜか1本だけ……!?」というおもしろい実証写真付きの研究がある。

HP「長崎補色 其之参拾伍」の話を参照。 http://f-makuramoto.com/01-nenpyo/02.essay/35/35.html

以上から、入江氏の「大手橋」という指摘はもっともであろう。長崎大学附属図書館でも研究し、目録番号の具体的な解説修正を早くお願いしたい。

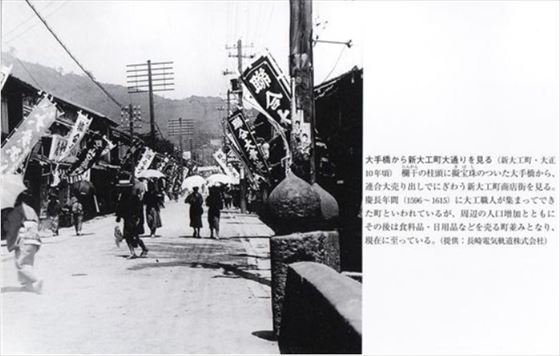

なお、最後の古写真は、写真集「目で見る 長崎市の100年」株式会社郷土出版社2002年7月発行の57頁に掲載がある「大手橋から新大工町大通りを見る(新大工町・大正10年頃)」

この写真は、本ブログ次を参照。 https://misakimichi.com/archives/2190

画像解説は、次のとおり。2本の親柱はこの年代、大手橋を渡った右側に保存展示されていたようである。

「欄干の柱頭に擬宝珠のついた大手橋から、連合大売出しでにぎわう新大工町商店街を見る。慶長年間

(1596〜1615)に大工職人が集まってできた町といわれているが、周辺の人口増加とともにその後は食料品・日用品などを売る町並みとなり、現在に至っている。(提供:長崎電気軌道株式会社)」

(2014年11月21日 追 記)

目録番号:5638「新大工町通り(1)」の中央部分拡大は、長崎大学附属図書館に依頼して、写真2の鮮明画像を入手したので差し替えた。なお、画像解説は後段に「写真中央を拡大すると大手橋の擬宝珠の欄干が見えることから、撮影場所は諏訪神社一の鳥居前と思われる。」と挿入し、対処したいとのことである。

この写真2を見ると、新大工町の奥は坂になっていて、左手に大きな建物が見えます。森田庄屋の跡地に建った長崎県尋常師範学校かもしれませんね。Wikipediaによると「 1889年(明治22年)5月 – 西彼杵郡長崎村馬場郷(現・長崎市桜馬場2丁目、長崎市立桜馬場中学校校地)に校舎を新築し移転」とあります。

もしその建物であれば明治22年以降に撮影されたことになります。「長崎古写真ライブラリー」の番組の中の写真説明にも明治20年代と書かれていたようでした。(以上は、入江氏見解)