「みさき道」を歩こう 第4回 2013年1月

長崎新聞カルチャーセンター 2012年度後期野外講座 ”「みさき道」を歩こう”。 企画立案 林先生・現地ガイド 江越先生

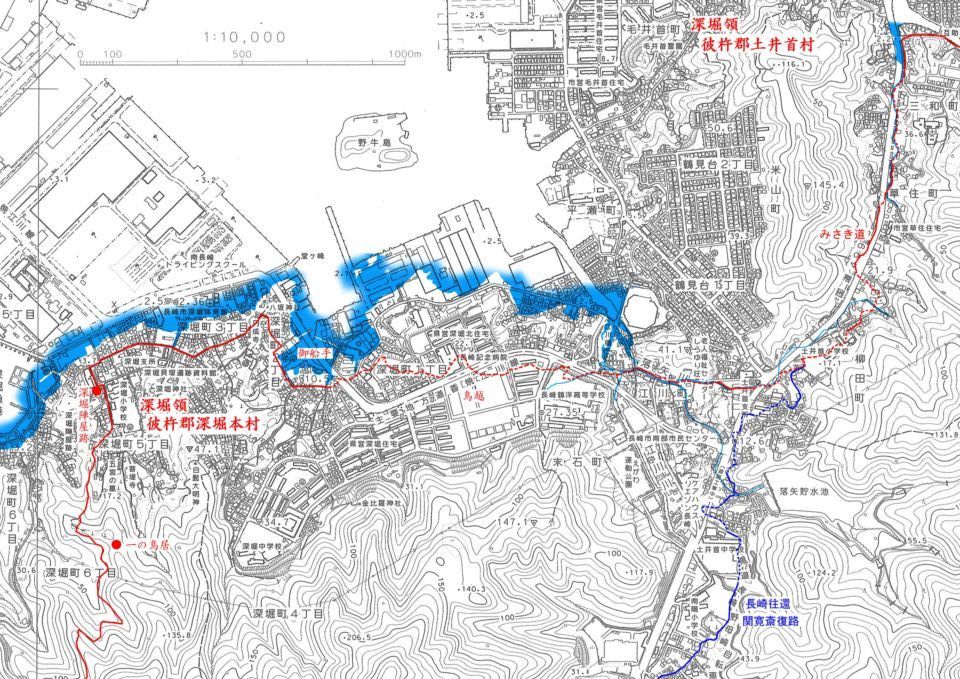

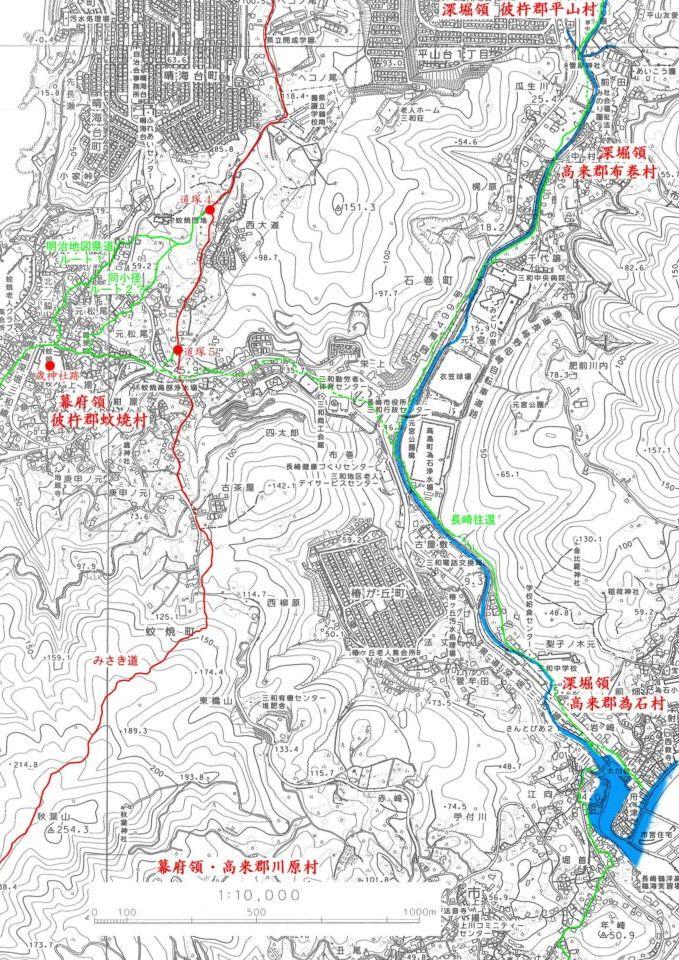

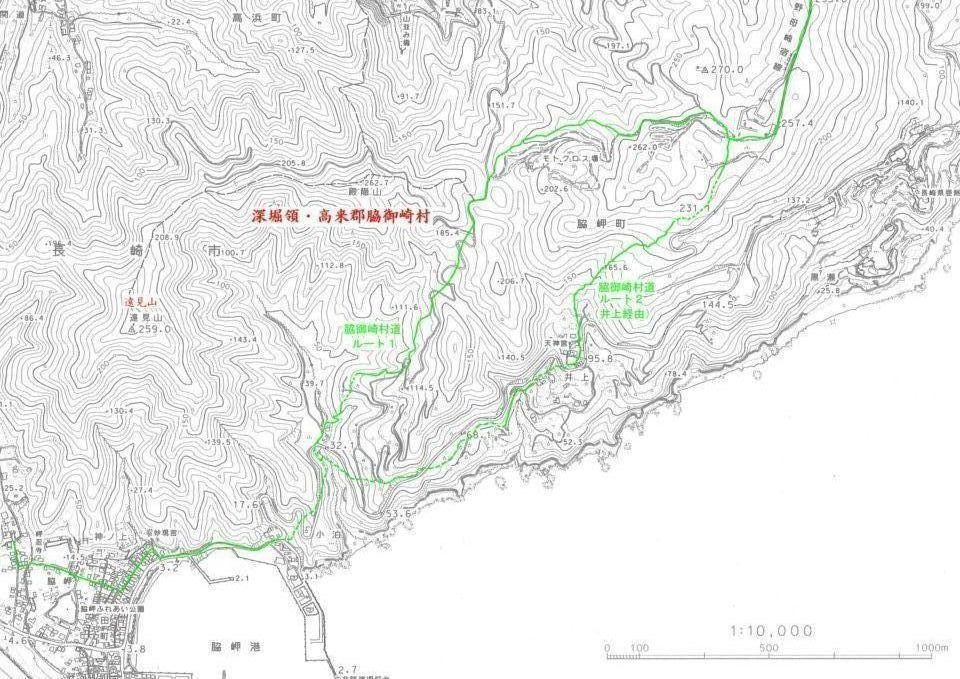

江戸時代、長崎の人たちは脇岬の観音寺まで七里の道を歩いて、”観音寺詣で”をしました。その道は長崎半島の尾根筋の山間に現在も残っていて、当時の道塚が数本残っています。

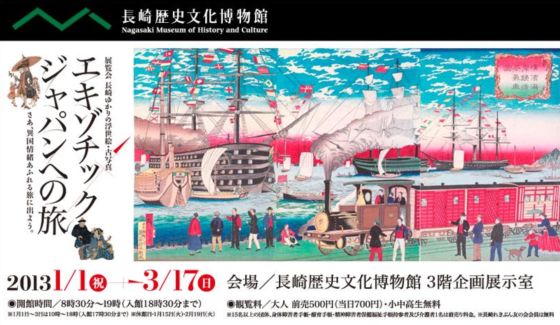

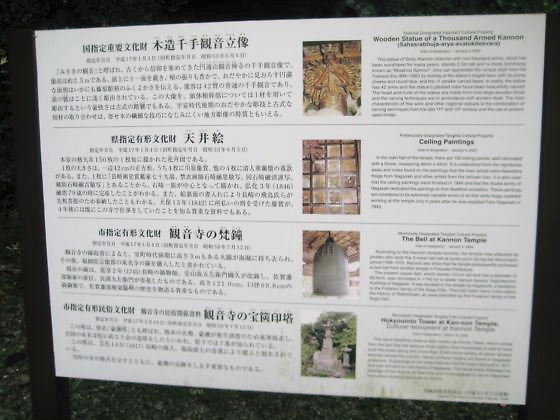

観音寺には、唐絵目利きの石崎融恩や出島絵師の川原慶賀らによって描かれた天井絵もあり、往時の豊かな観音信仰の一端をうかがうことができます。

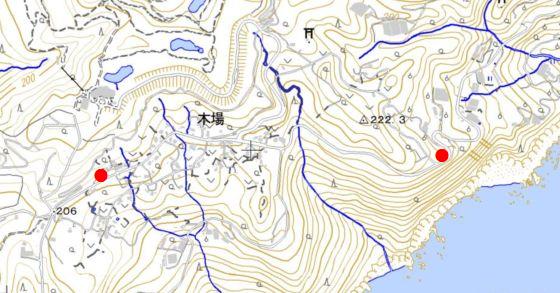

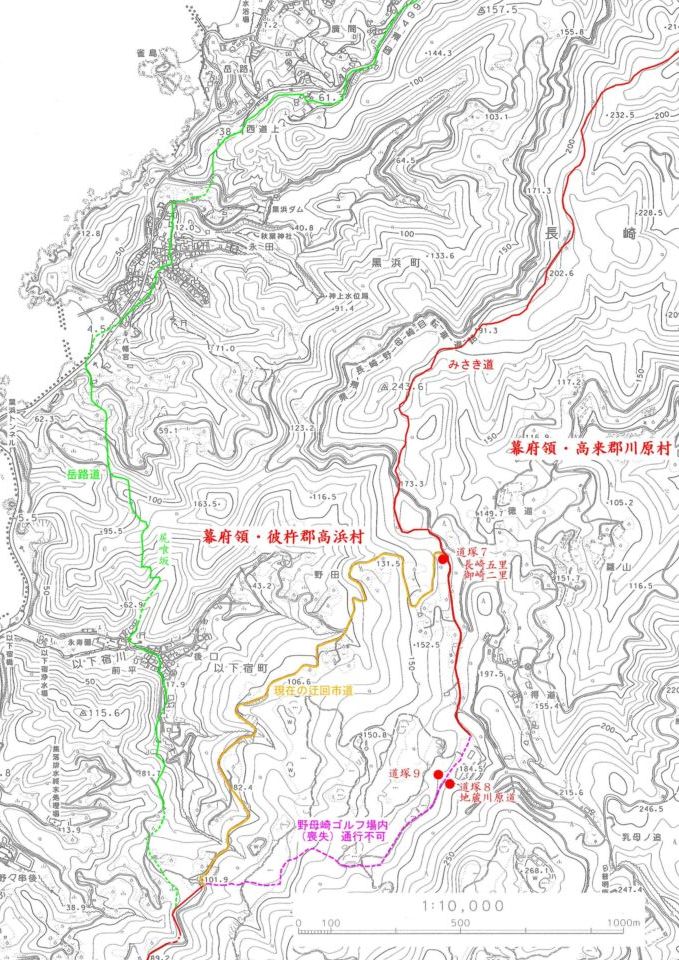

2013年1月12日(土)快晴。その第4回目。高浜海水浴場前に集合。10:00出発。古里まで行き野母道と分かれ、堂山峠を越して脇岬観音寺へ下る。いよいよ観音寺へ到着する「みさき道」の最終コース。長崎から今回の講座では4回に分けて歩いてきたが、文久元年(1861)4月に長崎医学伝習所生関寛斎らは、往路を1日で歩いた。

関寛斎「長崎在学日記」には、この区間を「…〇下リテ高濱二至ル 此ノ処漁処ナリ水際ノ危石上ヲ通ル 凡ソ二十丁此ノ処ヨリ三サキ迄一里ナリト即チ堂山峠ナリ 此ノ峠此ノ道路第一ノ嶮ナリ 脚疲レ炎熱蒸スガ如ク困苦言ベカラス 下リテ直ニ観音堂アリ…」と記す。

「みさき道」の最後の難関だったらしいが、私たちは今回は高浜からなので、楽なコース。堂山峠へ11:23、観音寺には12:07着いた。

本堂を開けてもらい、格子戸越しに千手観音像・天井絵を見学した。境内で13:00まで昼食。

午後は石門を出て、脇岬海岸の墓地にある「抜け荷燈籠」(真偽は不明)を見学。脇岬海水浴場前のバス停で解散した。

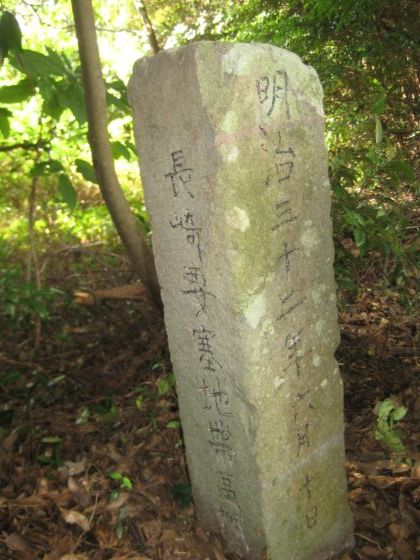

希望者のみあと15分海岸国道を歩いて、元禄十年(1697)「従是観音道 山道十丁」の道塚を見に行った。結局、最後は田の子の「野母崎水仙の里公園」まで歩いたが、水仙はまだ5分咲きだった。15:00頃着。

最後の写真は、前中学校地に新築工事中の、野母崎地区小中一貫教育を開始する「野母崎小中学校」完成予想図。来年4月開校予定。