長崎の幕末・明治期古写真考

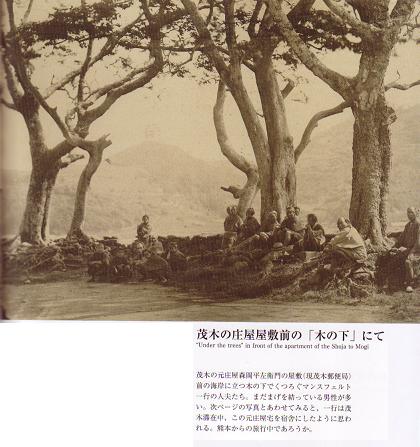

マンスフェルト集 35P 茂木の庄屋屋敷前の「木の下」にて(再掲)

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」などに収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

長崎大学コレクション外編Ⅰ「マンスフェルトが見た長崎・熊本」

第三章 茂木 35P 茂木の庄屋屋敷前の「木の下」にて

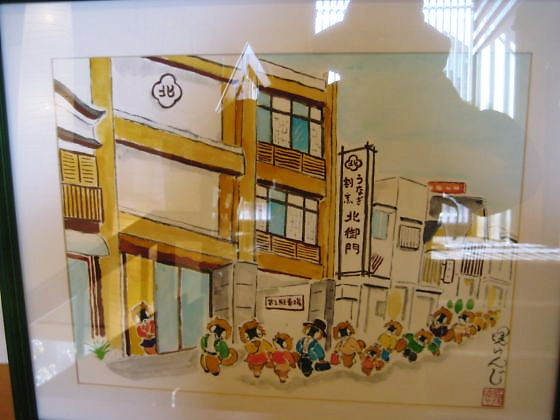

茂木の元庄屋森岡平左衛門の屋敷(現茂木郵便局)前の海岸に立つ木の下でくつろぐマンスフェルト一行の人夫たち。まだまげを結っている男性が多い。次ページの写真とあわせてみると、一行は茂木滞在中、この元庄屋宅を宿舎にしたように思われる。熊本からの旅行中であろうか。

016 1872年頃 マンスフェルトか サイズ/205mm×156mm 大

■ 確認結果

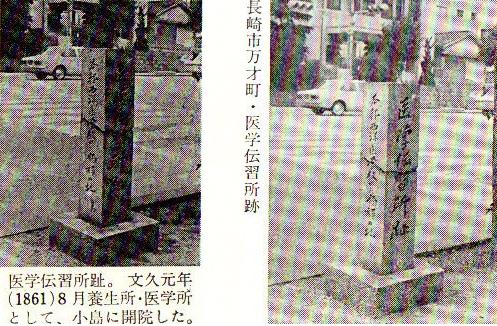

長崎大学附属図書館企画・編集の長崎大学コレクション外編Ⅰ「マンスフェルトが見た長崎・熊本 古写真で見る近代医学校の成立」が、長崎文献社から2012年10月発行されている。

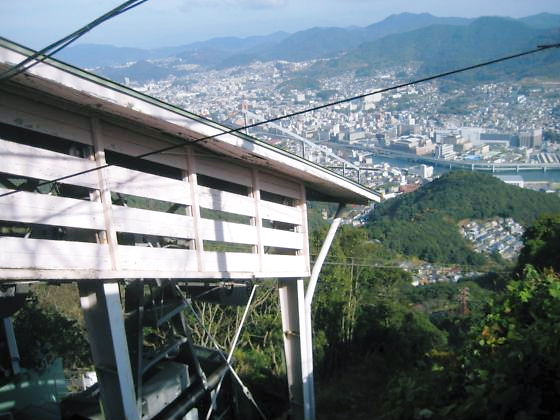

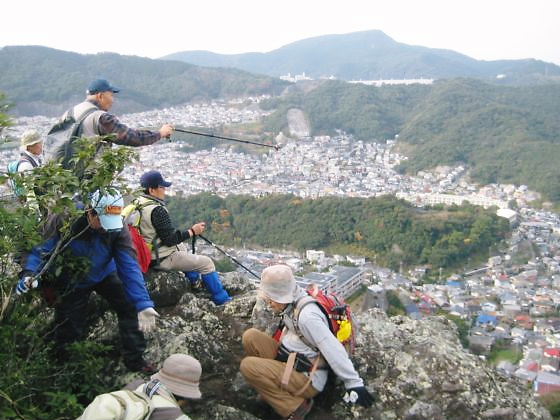

35P「茂木の庄屋屋敷前の「木の下」にて」は、木の背後に薄く写る山が、茂木の汐見崎の稜線と同じだから、撮影場所は「茂木の元庄屋森岡平左衛門の屋敷(現茂木郵便局)前の海岸に立つ木の下」に間違いないと確認できる。

この項は、本ブログ次を参照。 https://misakimichi.com/archives/3490

さて、この作品が、朝日新聞長崎地域版きょう2012年12月22日付”長崎今昔 長大写真コレクション”に、「マンスフェルトの荷物運び」として掲載された。解説は、

「1871年ごろ撮影された、休息する荷駄運びの労働者たちです。場所は茂木の庄屋、森岡平左衛門の屋敷前の海岸沿いです。…熊本からの船旅を終えて茂木に上陸したマンスフェルトは、船から宿、さらに日見峠を越えて長崎に荷物を運ぶために多くの労働者を雇わなければなりませんでした」

オランダ人医師マンスフェルトは、小島養生所および精得館を引き継ぐ長崎医学校の3代目の校長だった。5年の任期を終え1871年、3年間の契約で熊本古城医学校の創始にかかわった。長崎滞在中、あるいは熊本時代も含めて、中型カメラを持参して茂木を旅行した。

この作品の撮影年代が、新聞解説では「1871年ごろ」と変わったが、はっきり確認できる記録がないものだろうか。

新聞解説の撮影場所は良いとして、後段の「茂木に上陸したマンスフェルトは、船から宿、さらに日見峠を越えて長崎に荷物を運ぶため」は、「田上峠」の単純な誤りではないか。

執筆者の解説には、疑問とするものが多く、解説がそのつど変わる。朝日新聞社でも事前にチェックを入れてもらわないと、大学・新聞社とも権威が疑われる。訂正記事が必要だろう。