名寺の境界標石 長崎市晧台寺・春徳寺・聖福寺・悟真寺

長崎市の古い名寺の墓地など寺域境界標石。どこにあるのか、自分で探して見てもらいたい。

晧 台 寺 長崎市寺町 「晧境目」 「晧臺寺墓地境界標」

春 徳 寺 長崎市夫婦川町 「春徳寺」

聖 福 寺 長崎市玉園町 「従是西聖福寺境内」

悟 真 寺 長崎市曙町 「福建境地界」(旧唐人屋敷内天后堂塀にもあり)

名寺の境界標石 長崎市晧台寺・春徳寺・聖福寺・悟真寺

長崎市の古い名寺の墓地など寺域境界標石。どこにあるのか、自分で探して見てもらいたい。

晧 台 寺 長崎市寺町 「晧境目」 「晧臺寺墓地境界標」

春 徳 寺 長崎市夫婦川町 「春徳寺」

聖 福 寺 長崎市玉園町 「従是西聖福寺境内」

悟 真 寺 長崎市曙町 「福建境地界」(旧唐人屋敷内天后堂塀にもあり)

桜馬場天満神社(威福寺跡)石垣のキリシタン墓碑 長崎市桜馬場1丁目

新大工商店街の先、“シーボルト通り”から左へ入る。桜馬場天満神社は、参道橋や天井絵は有名だが、外回りの威福寺跡石垣にキリシタン墓碑?らしい石がはめ込まれている。

「ナガジン」発見!長崎の歩き方「越中先生と行く 長崎、開港以前」3.開港時の遺構に出会う道〜夫婦川から桜馬場を歩く(桜馬場天満神社〜織部神社〜トッポ水)は、次のとおり。

「長崎の町ではよくありますよ。それが2つもあるんですよ」。あと1つはどこだろう。右の石のことか。 http://www.at-nagasaki.jp/nagazine/hakken0702/index2.html

越中先生

「私達は今、長崎の町を離れてシーボルトも歩いた“シーボルト通り”にいます。新大工町までは旧長崎の町でしたが、ここから右へ行くと長崎村字桜馬場郷です。ここには“長崎街道ここにはじまる”という碑が建てられています。つまりここは、江戸時代、江戸へと続く街道の起点となったところですね。この石碑の字は、前の市長さん、本島等さんに書いていただいたものなんですよ。この道をシーボルトが歩いたのは事実で、シーボルトはこの先にあるお寺の中で休み、お昼ご飯を食べたと著書『江戸参府紀行』に記しています。そのお寺というのが真言宗の威福寺(いふくじ)というお寺でした。」

出島の和蘭商館医として来崎したシーボルトは、江戸に上り、将軍に拝謁して献上品を送り貿易に対する謝意を表す商館長の毎年の行事(のちに4年に1度)である江戸参府に同行した。当時の威福寺は、江戸へ向かう際はここで別れの宴と旅支度を改め、帰途の際は、旅装を解く重要な場所だったそうだ。

越中先生

「威福寺は、長崎に初めて天満宮を持ってきた場所でもあります。昔はお寺とお宮と一緒にあったんですね。だから諏訪神社よりも古いお宮だったんですよ。そして、明治になってここでも神仏混淆禁止令によって神様と仏様を一緒に祀れなくたったので、桜馬場天満宮となったんです。シーボルトの時代はお寺でしたが、この界隈はそれ以前、長崎の城下町だったんです。さて、私はこの天満宮の中にあるモノを見つけましたのでご案内しましょう。」

隣のビルの壁面を削ってまでいかされた鳥居をくぐり抜け、すぐ左にある階段を下り、天満宮を取り囲む石垣に注目!

越中先生

「私がこの威福寺を調査しているときに、いろいろみつけたんですが、一つはこの石垣の中にキリシタン墓碑がでてきたんです。ここに石垣を作った年号が書かれているんですが、この石垣を作るときに、キリシタンの墓を壊してはめ込んだんですね。長崎の町ではよくありますよ。それが2つもあるんですよ。」

確かにこれは以前目にしたことがあるキリシタン墓碑の形。裏返った形で石垣にきれいにはめ込まれている。そして、石垣をよくよく見てみると、時代によって、石の種類、積み方に違いがあることがわかる。

釣れた? 釣具店の釣人 (23) 長崎市平山町

長崎半島平山町の国道499号線沿い。釣具・えさ店。連日早朝4時オープン。背後は八郎岳。

Fishing shop OGAWA

ハロウィンの10月末以来。店はまだ時々飾る。もうすぐクリスマス。イルミネーションもつけている。

「みさき道」を歩こう 第3回 2012年12月

長崎新聞カルチャーセンター 2012年度後期野外講座 ”「みさき道」を歩こう”。 企画立案 林先生・現地ガイド 江越先生

江戸時代、長崎の人たちは脇岬の観音寺まで七里の道を歩いて、”観音寺詣で”をしました。その道は長崎半島の尾根筋の山間に現在も残っていて、当時の道塚が数本残っています。

観音寺には、唐絵目利きの石崎融恩や出島絵師の川原慶賀らによって描かれた天井絵もあり、往時の豊かな観音信仰の一端をうかがうことができます。

2012年12月8日(土)曇りのち小雨。その第3回目。三和行政センター前に集合。10:00出発。きょうは「みさき道」の核心部、蚊焼峠から徳道へ出て、高浜まで下る。

長一尾の尾根は、街道の山道がそのまま一番残り、快適な稜線歩きができる。天気予報はときどき雨。出発時、小雨がすでに降っていた。古茶屋坂入口から木立の道へ入ると、雨はやんだ。

すぐ上では、砂防ダムの取り付け道路が工事中。「みさき道」が分断されたが、深堀城山方面の展望が効くようになった。「妙道尼信女墓」は行き倒れ尼さんの墓。そのため「ビックーさん」と呼ばれる。「年号七十」は享年だろう。墓の刻みを確認した。

展望ベンチのところは、植林が大きくなり、端島(軍艦島)など見えなくなった。

坦々とした長一尾の尾根を進む。水仙は伸びているが、まだ蕾。サイクリング道路へ予定どおり12時に出た。

以下宿三叉路の「長崎ヨリ五里 御嵜ヨリ二里」里程道塚と、野母崎ゴルフ場裏門から入り、茶屋跡の2本の道塚(地蔵墓刻みとその右奥今魚町系)を確認。昼食とした。

午後は高浜へゴルフ場外周道路を下る。ゴルフ場で「みさき道」が喪失した区間。ここでデジカメのバッテリー蓋が外れ故障。延命水の水場などは写せなかった。

高浜へ下り、寄り道して長野観音堂と正瑞寺を見学。やっとデジカメが直った。高浜海水浴場前八幡神社まで行って、きょうの行程は終り。雨が少々降り出した。

海水浴場桟敷は本年で廃業。壊されており、冬の海は荒れていた。

<徒歩距離10km 高低差240m> 参加者11人。私も道案内で同行。

第4回は、新年明けて2013年1月12日(土)。高浜海水浴場から脇岬観音寺まで。

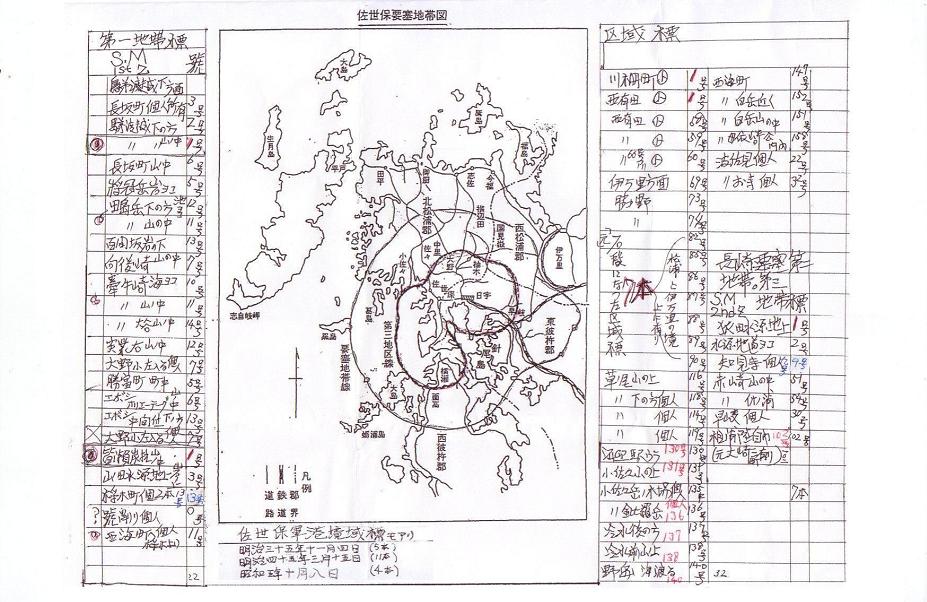

佐世保市周辺に残る陸軍省要塞地帯(区域)標の調査結果一覧表

佐世保市の高橋氏がまとめた資料。現在、判明している佐世保市周辺に残る陸軍省要塞地帯(区域)標の調査結果一覧表。一部、未整理があるが、そのまま載せる。ズーム拡大。

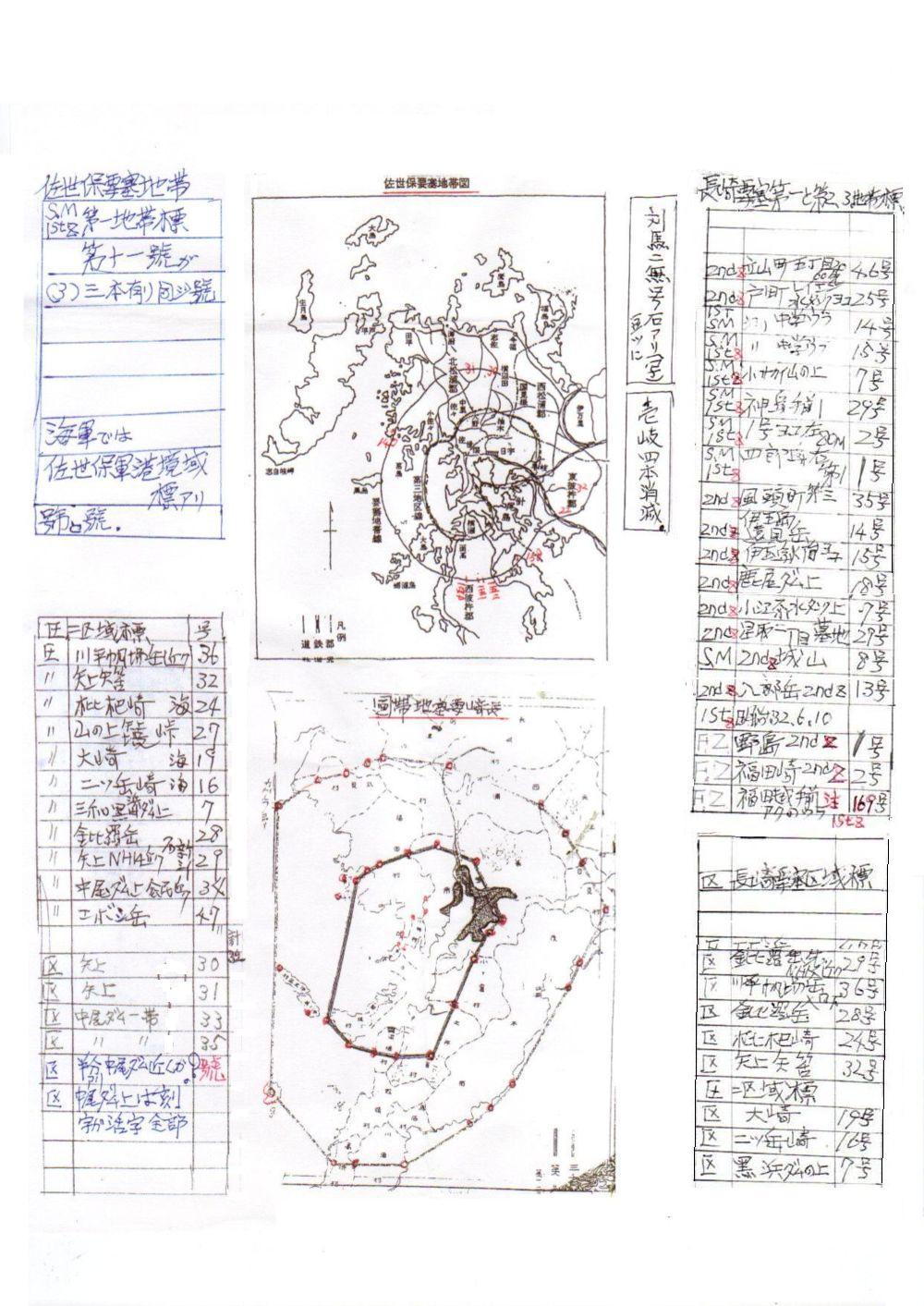

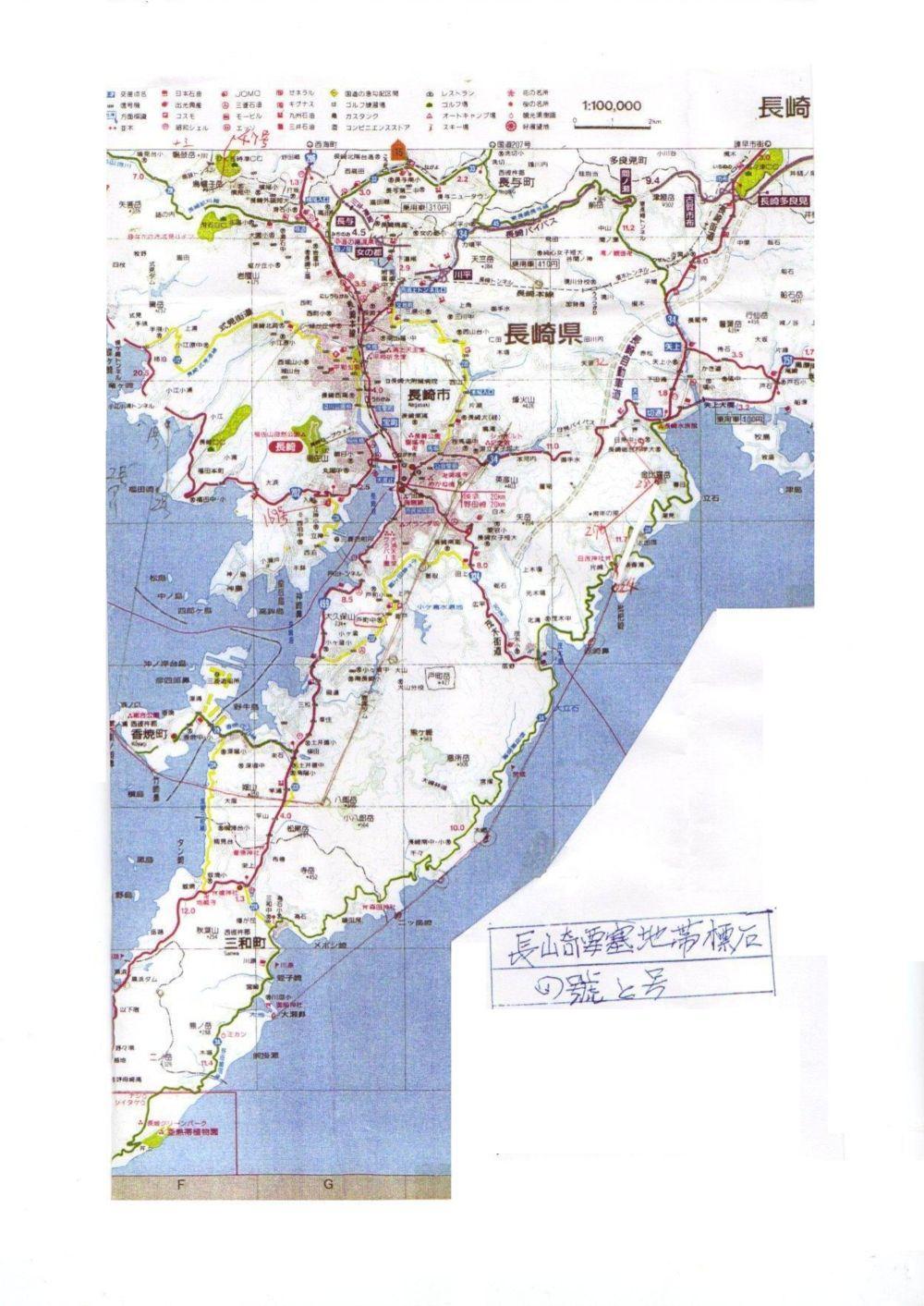

長崎市周辺に残る陸軍省要塞地帯(区域)標の調査結果一覧表

佐世保市の高橋氏がまとめた資料。現在、判明している長崎市周辺に残る陸軍省要塞地帯(区域)標の調査結果一覧表。一部、未整理があるが、そのまま載せる。ズーム拡大。

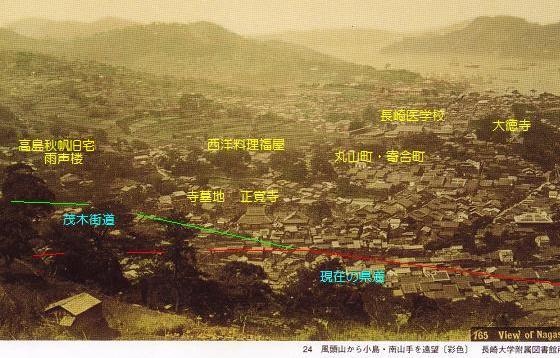

長崎の幕末・明治期古写真考 マンスフェルト集 12・13P 愛宕山からの景色(再掲)

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」などに収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

長崎大学コレクション外編Ⅰ「マンスフェルトが見た長崎・熊本」

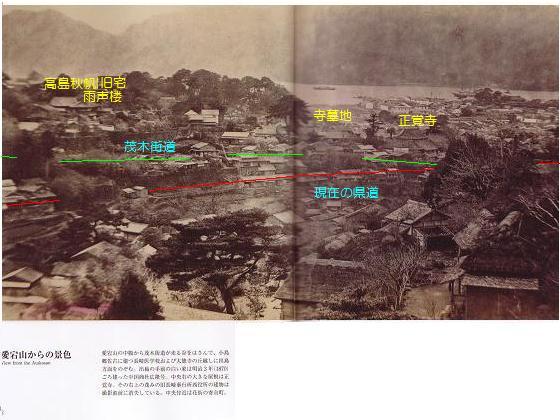

第二章 長崎 12・13P 愛宕山からの景色

愛宕山の中腹から茂木街道が走る谷をはさんで、小島郷佐古に建つ長崎医学校および大徳寺の丘越しに出島方面をのぞむ。出島の手前の白い家は明治3年(1870)ごろ建った中国商社広隆号。中央右の大きな屋根は正覚寺。その右上の茂みに旧長崎奉行所西役所の建物は撮影直前に消失している。中央付近は花街の寄合町。

001・002 1871年頃 マンスフェルトか サイズ/193mm×90mm 大 ほか

■ 確認結果

朝日新聞長崎地域版2012年11月17日付”長崎今昔 長崎大学コレクション”に、上記の作品が「丸山と寄合町周辺 娼妓開放直前の風景」として掲載された。新聞記事の解説は次のとおり。タイトル・解説とも変更された。

「写真中央は遊郭の丸山町と寄合町周辺です。1871年ごろ、お雇いオランダ人医師マンスフェルトが撮影したもので、「愛宕山からの景色」と紹介されています。

右手の大屋根は正覚寺です。写真中央や手前の家並みに沿って横切る道は茂木街道です。…(遊郭の話が続き)…

茂木街道脇の石垣の上には、西洋料亭・福屋の2棟の建物が見えます。59年に中村とめが上棟した日本で最初の洋食料理屋の一つです。…」

長崎大学コレクション外編Ⅰ「マンスフェルトが見た長崎・熊本」写真集の解説問題点は、11月6日すでに4点を指摘しているので参照。

https://misakimichi.com/archives/3488

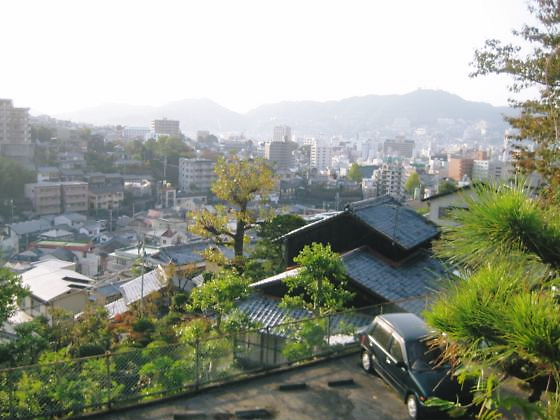

この作品はかなり至近から、低い目線で撮影されている。正覚寺の位置と大屋根の向き、稲佐山の稜線、港の見え具合から判断すると、撮影場所は、愛宕山山頂からではない。

愛宕山の中腹、高平町の榎観音堂の上、長崎玉成高校旧校舎の左上石垣付近(高平町15街区)で、全体の景色が見え正覚寺が同じように確認できるので、現地で見てもらいたい。

データベースでは、目録番号: 2871「高野平からの小島山手遠望」(2枚目古写真)に同じような景色がある。全体の位置関係を、まず風頭山高野平の高い位置から見てみよう。

撮影場所が愛宕山中腹、高平町の榎観音堂あたりと変わってくると、「小島郷佐古に建つ長崎医学校および大徳寺の丘」は、正覚寺の右奥の写真外となり写らない。「丸山町と寄合町周辺」及び「西洋料亭・福屋」(2棟の建物がどれを指すか不明。白い建物?)も、正覚寺墓地奥の谷間となり、高い墓地にさえぎられはたして写るだろうか。

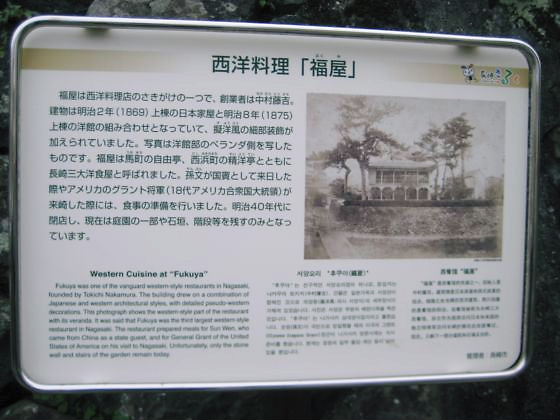

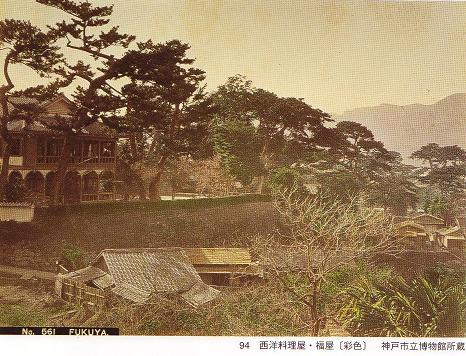

「西洋料理屋・福屋」の彩色写真は、「長崎古写真集 居留地編」第3版100頁にある。神戸市立博物館所蔵。現地説明板及び林先生の図版解説は、次のとおり。

「建物は明治2年上棟の日本家屋と明治8年上棟の洋館の組み合わせとなっていたが、いずれにも擬似風の細部装飾が加えられていた」

「写真にみえるのは、洋館部のヴェランダ側。店が最も繁盛したのは明治20年代で、来航した外国人の客も多かったという。撮影もその頃であろう」

「長崎の史跡 南部編」30頁では、「福屋は、中村藤吉が開業、最初は和食専門であったが、安政6年(1859)以降は洋食料理店となった」とある。

福屋の開業者名、建物特に洋館部の建築年代など、年代が合うように正しく説明してもらわないと、新聞記事はわかりにくい。マンスフェルトが写真を撮影したとする1871年は、明治4年だろう。

さて、左上に写る石垣の大邸宅である。茂木街道と現在の県道の線を入れた。茂木街道脇であり、正覚寺・同墓地上の続き尾根にある。国指定史跡「高島秋帆旧宅」雨声楼ではないだろうか。正門入口の石段、長い石垣が現在でもこのようになっている。

私の勘違いもあるため、くれぐれも現地確認をお願いしたい。

そのつど解説が変わるようでは、今回も長崎大学附属図書館と執筆者、長崎・熊本・東京での巡回写真展、出版元の長崎文献社、長崎今昔の朝日新聞社の権威が疑われる。

データベースの改善を再三、要望している。過去にも多例ある。古写真研究の基本は、まず現地確認であろう。迷惑しているのは、一般利用者、読者である。

長崎報時観測所と測候所(2) 昭和6年「長崎市民讀本」から

長崎市グラバー園スカイロード第2ゲートから登った鍋冠山中腹の長崎報時信号所(観測所)跡地で、最近、報時球(タイムボール)吊柱の残骸と思われるものが、地下から見つかったことを、本ブログ次の記事とした。

https://misakimichi.com/archives/3504

この中で、長崎の文献として、昭和6年長崎市教育會編「長崎市民讀本」に古写真ともあり、と説明していた。長崎報時観測所及び測候所の記録と写真が、221〜226頁に次のとおり掲載されていたので、参考となるだろう。

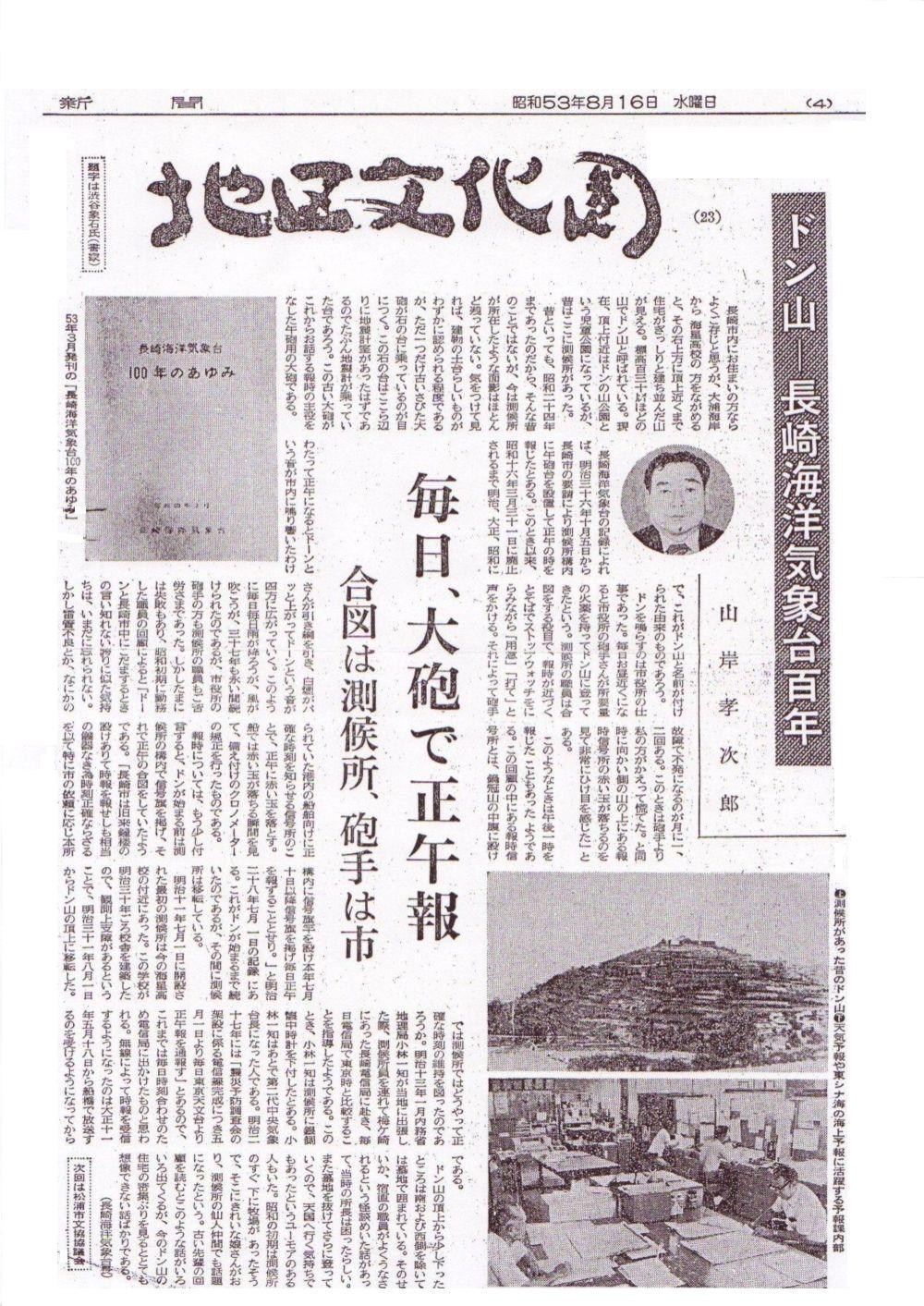

朝日新聞昭和53年8月26日スクラップ「ドンの山—長崎海洋気象台百年」(ズーム拡大)も載せる。

三七 報時観測所及び測候所

(鍋冠山中腹にあった「長崎報時観測所」部分、(1)からの続き。以下は、ドンの山山頂近くに昭和24年まであった「長崎測候所」の話。現在の「長崎海洋気象台」の前身となる)

所長さんに厚く礼を述べ報時所を辞して測候所を訪れると、こゝの所長さんも快く面会を許して、いろいろの話をして下さつた。

「天気が私共の生活に深い関係のあることは申すまでもありません。遠足や運動会や修学旅行や、その他何をするにしても、天気のよしあしを第一に考へなければなりません。それで文明諸国ではどの国でも気象台や測候所を設けて、日々の天気を調査し、それによつて翌日の天気予報をなし、また暴風警報などを出しています。

我が国では東京に中央気象台があり、各地方に測候所を設けて、全国及び各地方の天候を調査してゐます。

当測候所でも毎時間天気や、温度・湿度・気圧・雨量等を観測し、其の結果を毎日午前六時、午後二時及び午後六時の三回、中央気象台に無線電信で報告いたします。中央気象台では、全国各測候所よりの報告に基いて、全国天気図を作り、之を各測候所に通知します。各測候所は中央気象台の通知による全国の天気と、其の地方の気象とを参考して、其の地方の天気図を作り、之によつて翌日の天気を予報し、また暴風のおそれあるときは、暴風警報を発して注意を与へます。

なほ当測候所での調査は長崎市附近に限られるので、県下の気象を調査するために、県内に二十五の気象観測所、及び三十六の気象調査所を設けて、それぞれ調査してゐます。

各気象観測所では、この外気候に関係ある動植物の移動変化、例へば渡り鳥の往来・新緑・発芽・咲初め・満開等をも調査記録してゐます。

なほ当測候所の附属として雲仙嶽観測所、及び富江測候所がありますが、そこでも当測候所と殆ど同じ調査をやつてゐます。

この長崎測候所は明治十一年七月に設けられたもので、我が国では第四番目の古いものです。初は海星中学校の前にあつたのが、明治三十一年八月此処に移されたのです。此処は海面から約一三〇メートルの高さにあります。」

なほいろいろのお話を聞き、いろいろなものを見せていたゞいて非常に面白かつた。厚く礼を述べて帰途に着いたのは午後四時頃であつた。

長崎報時観測所と測候所(1) 昭和6年「長崎市民讀本」から

長崎市グラバー園スカイロード第2ゲートから登った鍋冠山中腹の長崎報時信号所(観測所)跡地で、最近、報時球(タイムボール)吊柱の残骸と思われるものが、地下から見つかったことを、本ブログ次の記事とした。

https://misakimichi.com/archives/3504

この中で、長崎の文献として、昭和6年長崎市教育會編「長崎市民讀本」に古写真ともあり、と説明していた。

長崎報時観測所及び測候所の記録と写真が、221〜226頁に次のとおり掲載されていたので、参考となるだろう。

三七 報時観測所及び測候所

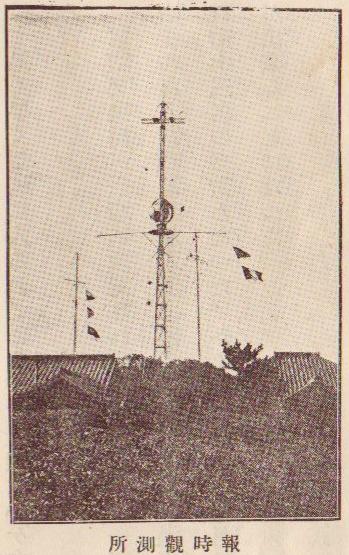

此の間のお休みに僕はお父さんに連れられて、長崎報時観測所と長崎測候所とを見に行つた。大浦の終点で電車を下りると、右手の山の上に報時観測所が見える。坂路を上つて同所を訪れると、所長さんは懇ろにいろいろお話を聴かせて下さつた。

「船が大洋を航海するには、船の位置を正しく測定して、一番安全で便利な航路を選ぶ必要があります。船の位置を測定するには、空の星の位置によるのですが、それには正確な時刻が明らかでなければなりません。それで船にとつては正しい時刻を知ることは、陸にゐる時よりもなほ大切です。

それで船の出入の多い港では、報時所を設けて港内の船や、出入の船に時刻を知らせることになつてゐます。その方法は正午五分前に報時球といふ赤い球を高い柱の上に引上げて置いて、正午に落すのです。船ではその落初めるのを見て時計を合せるのです。こんな報時所のあるのは横浜・神戸・大阪・門司・長崎の五箇所です。そして長崎以外の所では、東京天文台から直接通知を受けて落球させてゐます。長崎ももとは東京天文台からの通知によつて落球させてゐましたが、中継のため故障などが起ることがあるので、今はこちらで晴れた晩に空の星を観測して時刻をはかつてゐます。なほ夜間にも時刻を知らせる必要があるので、高い柱の上に緑色の電灯三個を三角形にならべ、午後九時五分前にあかりをともし、約二分間つけたり消したりした後、暫くつけて置いて午後九時に消します。それによつて正しい時刻を知ることが出来ます。

この外、近海に暴風雨のおそれある場合には、暴風警報も出すことになつています。あ、正午近くになりました。球を落しますから御覧下さい。」

といつて次の室に導かれた。見ると数名の人が球を引上げた所であつた。所長さんは時計を見ながら正午の時刻を今や遅しと待つてゐられる。僕等も息をこらして待つてゐると、時計が正午を指した瞬間、所長さんの指が押ボタンに触れた。がらがらつと音を立てゝ、高い柱の上の赤い球がするするつとして直下して来た。

それから次の室の時刻を観測する機械を見せていただいたが、大変こみいつた機械で僕等にはよくわからない。その次の室の中央にコンクリートに取りつけた時計がある。この時計は非常に正確で、その上ひとりでにぜんまいねぢがかゝるといふ便利なものださうで、見てゐると何秒かにがらがらつとなつて、ひとりでねぢがかゝつてゐた。その外、電流によつて動く時計や、いろいろな機械を見せていただいたが、僕にとつてどれも珍しいものばかりであつた。

所長さんに深く礼を述べ報時所を辞して測候所を訪れると、こゝこの所長さんも快く面会を許して、いろいろの話をして下さつた。

(以下、ドンの山山頂近くにあった「長崎測候所」部分は、(2)へ続く)

ダイヤランドの水準点 上西氏HPから

HP「史跡と標石で辿る 日本の測量史 (旧題:三角点の探訪)」の製作者、測量史研究の京都市上西先生が、2012年11月27日(火)午後、長崎へ3度目の調査で来られ、私と中尾氏が同行した。

以下は、上西先生同HPから、今回調査分の「大久保山中腹魚見岳の明治9年地理局測点」、「鍋冠山中腹の長崎報時信号所跡地報時球吊柱残骸」、「ダイヤランドの水準点」の報告と写真を紹介するが、理解を深めるため「長崎の測量」、「天門峰の明治9年地理局測点」も項目順により再掲した。

上西先生HPは、次を参照。 http://uenishi.on.coocan.jp/

長崎県 長崎市ダイヤランド (ライブラリー 九州地方の水準点の項)

標識:5397号

地図:長崎西南部

長崎市南部の高台、近年開発されたダイヤランド一丁目にある長崎市立小ヶ倉中学校の校庭に見られる水準点です。正門の内部東側の電気設備の向かいにある金属標で「一等水準点 基本 No.5397 国土地理院」の刻印があります。点の記によればこの水準点は2003年(平成

15)に「再設」されたことになっています。

旧水準点標石は中学校から西へ500メートル地点のダイヤランド三丁目老人ホーム「オレンジの丘」内の南西角に残置されています。この位置は古い街道沿いにあたり水準点は1897年(明治30)に設置されましたが標石は当初のものかどうか不明です。刻字は薄らと「五三九七号」と読めました。大きな保護石が4個あります。