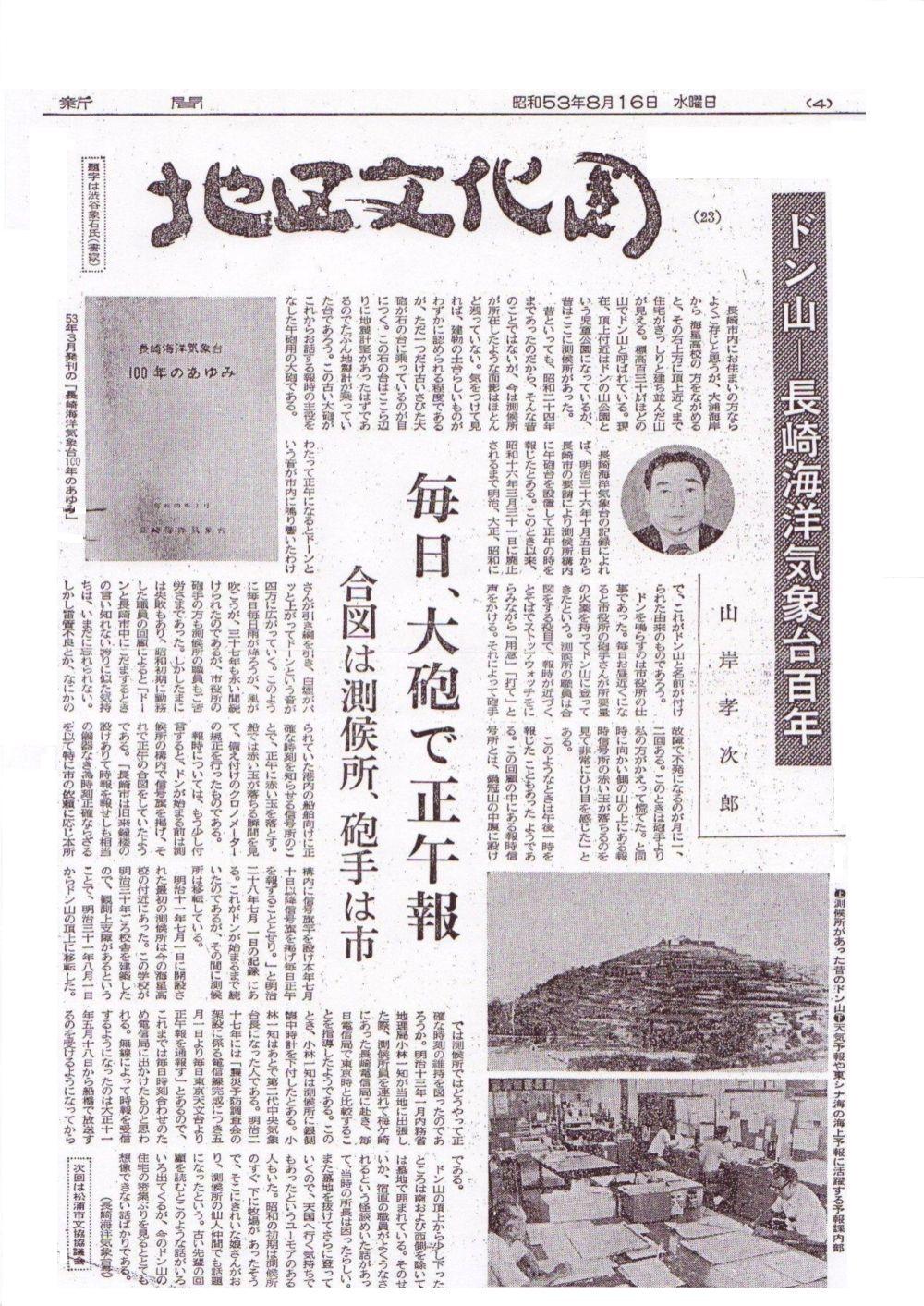

長崎の測量 上西氏HPから

HP「史跡と標石で辿る 日本の測量史 (旧題:三角点の探訪)」の製作者、測量史研究の京都市上西先生が、2012年11月27日(火)午後、長崎へ3度目の調査で来られ、私と中尾氏が同行した。

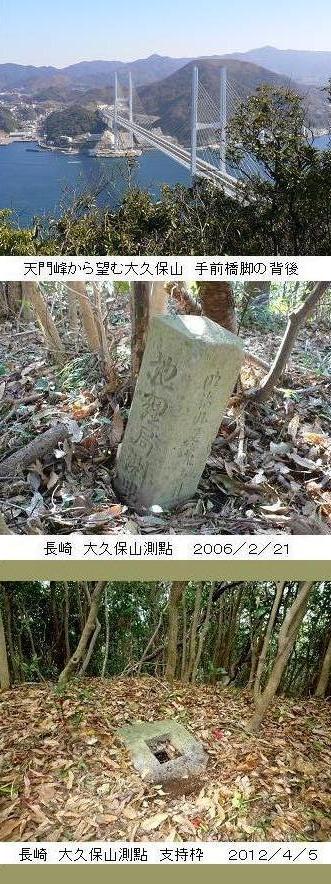

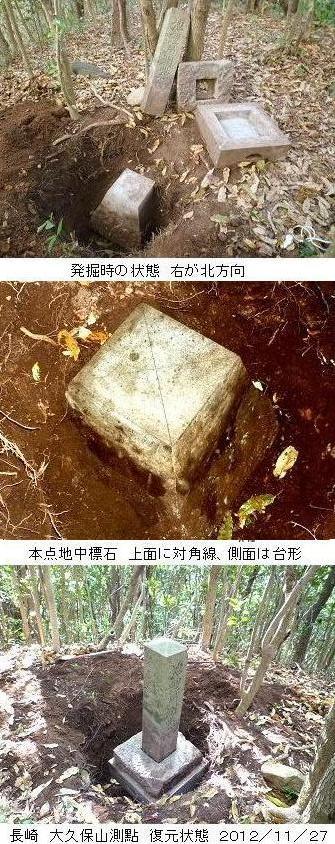

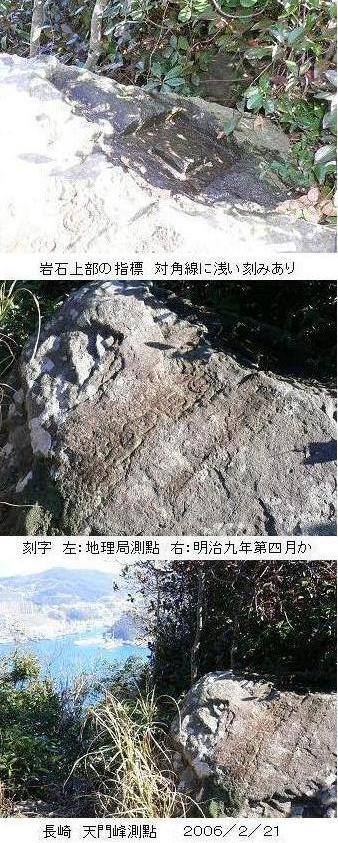

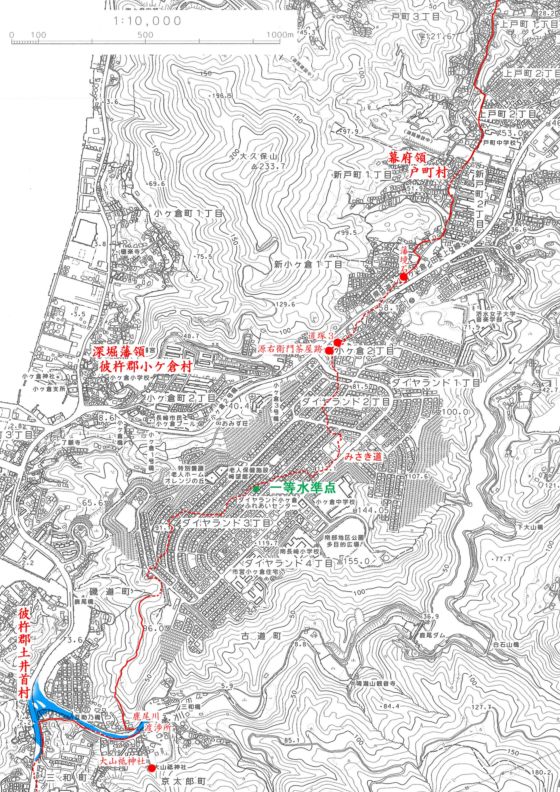

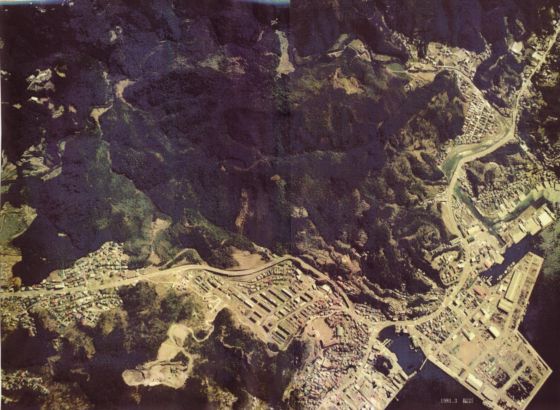

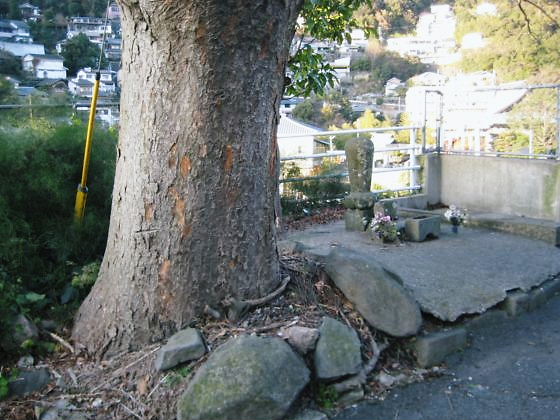

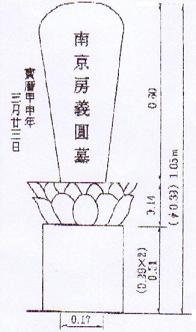

以下は、上西先生同HPから、今回調査分の「大久保山中腹魚見岳の明治9年地理局測点」、「鍋冠山中腹の長崎報時信号所跡地報時球吊柱残骸」、「ダイヤランドの水準点」の報告と写真を紹介するが、理解を深めるため「長崎の測量」、「天門峰の明治9年地理局測点」も項目順により再掲した。

上西先生HPは、次を参照。 http://uenishi.on.coocan.jp/

長崎の測量 (民部省・工部省・内務省の測量の項)

1876年(明治9)に発行された内務省第一回年報、1877年(明治10)の同第二回年報にはつぎの記述があります。

長崎三角測量ヲ起業セシハ明治九年四月ナリ本地及全港両岸ヨリ香焼島神ノ島等ノ地ニ於テ測點ヲ二十九箇所ニ撰定シ其新大工町ト片瀕郷ニアル二點間ヲ底線地ト定メ尋テ之レカ造工ヲナシ二十四ノ測点石ヲ埋置シ十二箇所ノ測標ヲ建設スル等六月三十日ニ至リ全ク成ル叉底線地の高低ヲ測定シ及ヒ其ノ長サヲ測量スルノ業ヲ施行ス其經費総計金千七百五拾三圓九拾壹銭八厘ニシテ第二十六號表ノ如シ(表略)[内務省:内務省第一回年報 量地ノ功程 1876 p595−596]

長崎三等三角測量ハ明治九年四月起業九年六月マテノ事業は前周年ノ報告書ニ詳カナリ同年七月底線測量トシテ其長サヲ算定ス夫ヨリ測点石埋設測標臺建築及測角等ノ事業漸次施行シテ十月ニ至リ卒業ス次テ三角諸邊ノ長サヲ算籌シ一万分一比例線三角網圖ヲ製シ十一月極星ヲ測リテ真子午線ヲ定メ十二月補助點ヲ測定シテ三角測量全ク卒業セリ且ツ細形測量ハ該地ヲ區分シテ八部ト爲シ其一部及三部ハ九年九月起業漸次施行中本年一月廃寮置局ノ改革アルヲ以テ各技員歸京僅ニ二員ヲ以テ残業を継續シ方向測量ヲ施行ス然ルニ同年六月ニ至リ實際支障アリ故ニ此二員モ亦歸京セシメ以テ半途休業セリ其經費(中略)前周年(中略)ト合算スレハ七千貳百八拾五圓五拾五銭トナル(以下略)[内務省:内務省第二回年報 量地功程ノ事 1877 p428]

この内務省年報にある「技員歸京」については1877年(明治10年)に西郷隆盛(1828〜1877)をはじめとした反乱、西南の役が勃発したことと関係があるように思われます。司馬遼太郎の小説「翔ぶが如く」では地理寮官員の不穏な動きが察せられます。

林友幸は熊本から長崎に移っていた。そこで落ちあい、十二月二十六日、便船で長崎を出発した。林とは別目的で鹿児島へゆく地理寮の官員三名が同船していたが、林自身はその任務においては単身にひとしい。 [司馬遼太郎:翔ぶが如く 三 文藝春秋 1983(司馬遼太郎全集 第37巻)p246]

1876年(明治9)12月、内務少輔(しょう、しょうゆう)の林友幸(1823〜1907)は西南の役直前に鹿児島の状況視察のため鹿児島県令の大山綱良(1825〜1877)と長崎で落ち合い鹿児島へ入ろうとしていました。「地理寮の官員」が文中に唐突に現れるのはなぜかわかりません。前後の文、小説全体を通じて地理寮はこれだけのようです。なお長崎の三角測量はこのとき終了したところですがこの「地理寮の官員」が長崎に従事したかは不明です。大山県令は西南の役で官金を西郷軍に提供した罪を問われて長崎で斬首されました。司馬は大山県令のつぎの供述を引用したようです。

二十六日少輔ならびに自分、且地理寮の官員三名同船二七日鹿児島に着す。 [徳富猪一郎:近世日本國民史95 西南役緒篇 近世日本國民史刊行會(時事通信社) 1962 p146]

現在、この測量の遺跡として2ヶ所の測点が残存しています。女神大橋をはさみ西の天門峰と東の大久保山中腹です。当時の長崎縣庶務課地理掛の事務簿(長崎歴史文化博物館蔵)によれば内務省出仕、小林一知による大三角測量敷地買上にする文書に測点位置について図面を含めた記録があります。これによればつぎの33ヶ所が記載されていますが現在地との照合が困難なところが多いようです。アバ山と魚見岳はそれぞれ天門峰と大久保山(中腹)のことです。

新大工町、大平山(米国金星測量臺跡)、城ヶ島、萬屋町、出島居留地、大浦居留地、鉄炮石、高鉾島、辻、勝山町、今町、鼡島、アバ山、栁千本、梅ヶ嵜、南町、舩津、竹ノ山、古川辻、小島正覚寺、辻、釜 竹ノ久保、上笠頭、前田、石原久保、御臺場跡、魚見岳、△石(△不明)、影野尾、中番所、原田、嶋ヶ崎、中之間[長崎縣庶務課地理掛:自明治十年至仝十三年事務簿全 大三角測量敷地買上 内務省地理局気象観測臺用地買上測点敷地圖面 長崎縣庶務課 1877 頁なし(長崎歴史文化博物館蔵 整理番号14 721−3)]

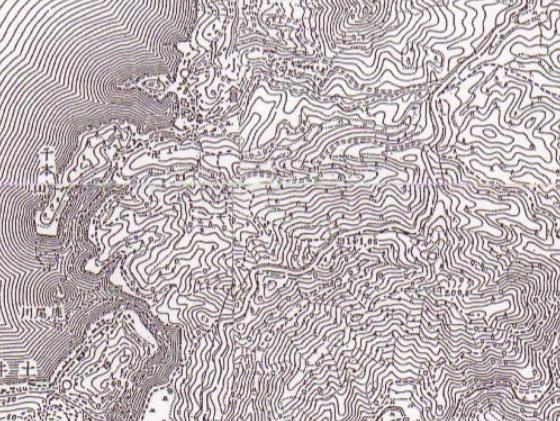

地図については1881年(明治14)内務省地理局が「大日本國全圖」の分轄図として発行した「長崎福岡大分三縣圖」がありますが86万4千分の1と小縮尺で「測點」は載っていません。 [地図資料編纂会編:明治前期内務省地理局作成地図集成 第2巻 日本図編 柏書房 1999]

明治十七年測圖同二十七年製版、陸地測量部の一万分一図、長崎近傍ノ五「福田村」には天門峰の測点位置に三角点記号と標高165,35が、また同長崎近傍ノ六「深堀村」にも大久保山の測点位置に三角点記号と標高158,38、さらにその上に意味不明の「(13)」の記載があります。これらの地図にある三角点記号は地理局の測点そのものと考えられます。明治三十四年測圖同三十六年製版、陸地測量部の二万分一地形圖長崎要塞近傍六號「深堀」では天門峰の測点位置には三角点記号はなくなり標高164,7鰯見(イワセン)嶽と記載があります。また同図幅で大久保山の測点位置にはなにもありません。