京都・清水寺の地理寮測點 上西氏HPから

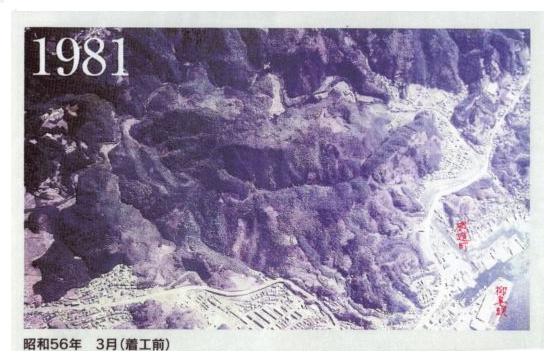

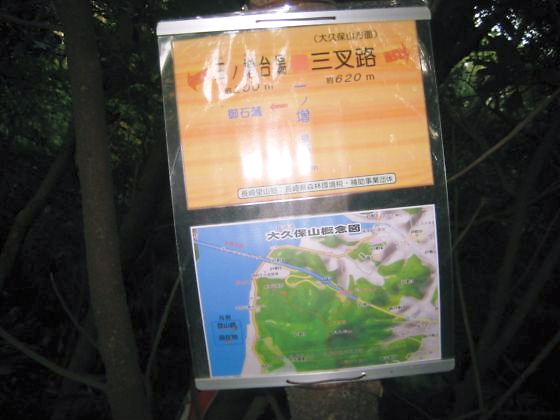

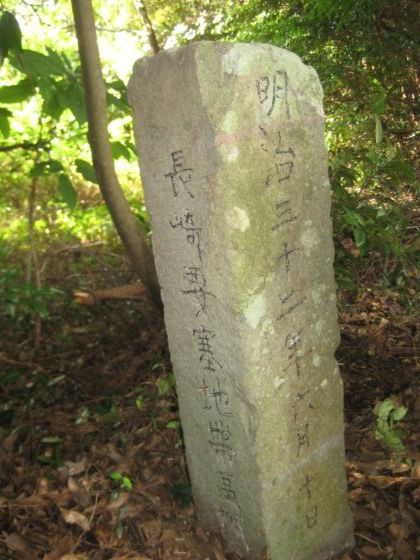

長崎・国指定史跡魚見岳台場跡の最上段一ノ増台場から大久保山への登山道を15分ほど登ったところにある明治9年魚見岳「地理局測点」は、2012年11月11日、本体の地中埋石(写真1〜2)が見つかったことを、本ブログ次の記事としている。

https://misakimichi.com/archives/3494

上西先生から「このたびは、大変な朗報をいただきありがとうございました。やはりありましたか。これは、まさしく内務省地理寮、地理局のタイプです。地中標、蓋石、標示杭と三段重ねという点では京都の清水寺に地理寮が設置した測点と同じです」とメールをもらい、今月下旬に長崎へ3度目で来られることとなった。

さて、形状を同じとする京都「清水寺の地理寮測點」だが、どんなものだろうか。上西先生HP「史跡と標石で辿る 日本の測量史 (旧題:三角点の探訪)」内務省 京都の測量による「清水寺の測點」解説は次のとおり。関係写真とともに紹介する。

明治9年魚見岳「地理局測点」は、同じくらいに古く貴重な測量標石であることが、理解されるであろう。

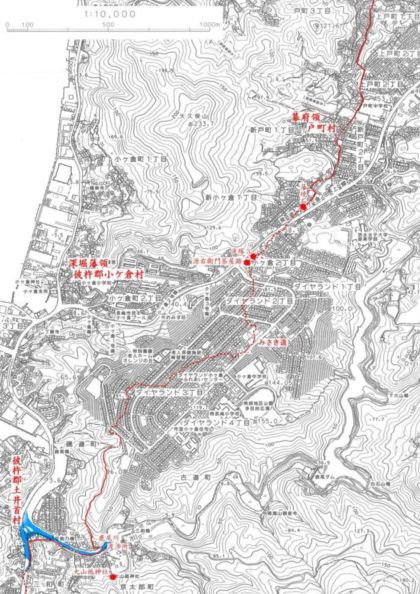

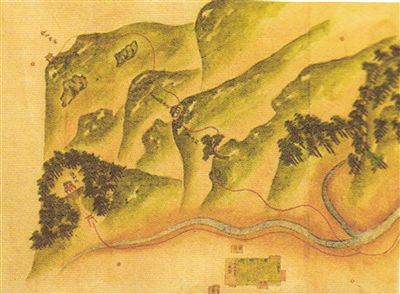

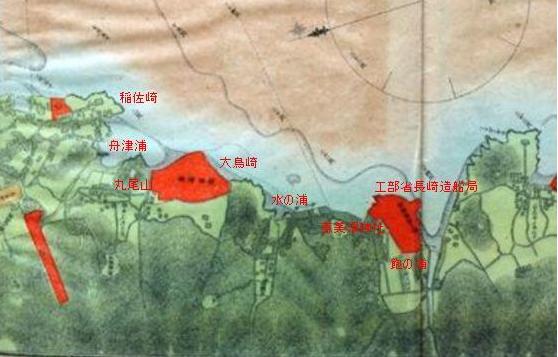

清水寺の測點 地図:京都東南部

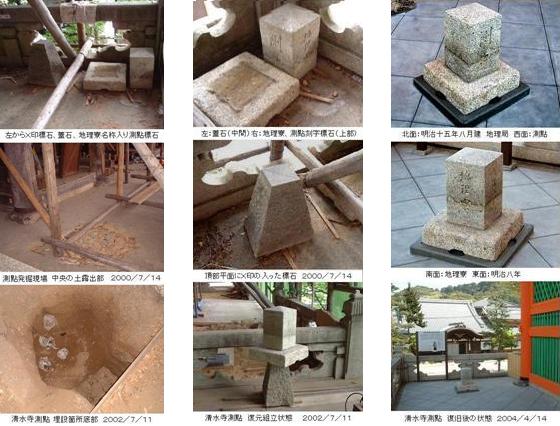

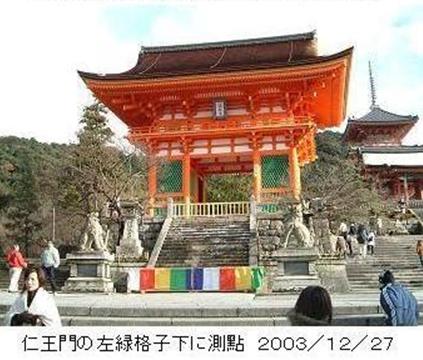

清水寺の入口には仁王門と呼ばれている大きな建造物があります。標石は向かって左下(北側)の基壇前にあります。標石の頭部が20センチメートルほど露出しており「地理寮」の文字も「地理」というところまでは現れていたのですが、わたしも50年間、京都に住んでいながら気づきませんでした。

ところが仁王門の修理工事にともない2000年(平成12)3月、国土地理院近畿地方測量部により、この標石が発掘されました。今回の発掘後、清水寺の談話として地元の新聞につぎのように載っていました。

何の石か分からず「仁王さんのへそ石」とも呼ばれていた。寺ということで開発される可能性も少なく、眺望もいいので、この場所が基準点に選ばれたのだろう。表示標は元の位置に戻して保存したい。 [京都新聞:仁王さんのへそ石 2000年11月7日版]

わたしは清水寺におことわりし工事中の現場で京都府教育委員会文化財保護課のお許しを得て見せていただきました。標石は花崗岩で3個の部分から構成されています。まず地理寮などの名称が刻字された標石が最上部にありました。角柱で頭部は錐形です。西面には「測點」南面には「地理寮」東面には「明治八年」北面には「明治十五年八月建 地理局」と刻字があります。四角柱は横一辺25センチメートルの正方形で高さは38センチメートルあり頂部は高さ3センチメートルの四角錘です。この標石はこの下に本点の地中標があるという標示杭に相当しますが、かりに「表示標」と呼ばれています。

ついで、この標石の下には最下層の標石上部を保護するためと思われる平らな「蓋石」がありました。一辺46センチメートルの正方形、厚さ12センチメートル程度あります。蓋石の下面とその下にある本点標石の上面はいずれも正方形ですが45度ずれて収まるように蓋石の窪みがあります。

最深部は上部平面対角線に×しるしが彫られた截頭方錐形の「本点」標石です。上部平面は一辺15センチメートルの正方形、底面は40×30センチメートルの長方形で高さは50センチメートルあります。文字は何も彫られていません。

標石は全体が地中80センチメートル程度埋まっていましたが、発掘時には底部に深さ50センチメートル、直径7センチメートル程度の穴が4本ありました。発掘の後日、穴がふさがれるのを防ぐため、とりあえず新聞紙がまるめて入れてあります。もし基礎を補強するために木杭が打ち込まれたとすれば、その残骸はあるはずですが空洞になっています。この穴の目的はわかりません。

標石が三段重ねで埋まっていたのは発掘時に立ち会った文化財保護課の人からわたしが直接聞いた話で、はじめて知り後日、復元組み立てをしていただきました。

最上部の表示標には1874年(明治7)に発足した地理寮と1877年(明治10)に改称された地理局の両方の文字が彫られているので1875年(明治8)に設置され、その後改埋されたものか、あるいは標石だけ既製品としてあらかじめ地理寮の名前入りでつくられており地理局になってから設置されたものかいずれかでしょう。

この清水寺の発掘は2000年9月には「国土地理院広報」で公表されました。これによると最下部の×印の本点標石の設置時期と最上部の表示標に地理寮と地理局の両方が刻字されている理由としてつぎのように記載されています。

標石の設置は地理寮が測量時の明治8年(1875)頃に行い、地理寮が地理局に改編された後、明治16年まで実測していたことが記録されていることから表示標の設置は地理局が1882年(明治15)8月に設置し、この時に測量の経緯を記録するために組織名を併記したと推測されます。 [中野博美、徳永和典:清水寺で内務省地理寮の基準点が発見される「国土地理院広報」 387号 2000.9 p7]

この報告のように表示標はその刻字にもあるとおり1882年(明治15)に設置されたことは間違いないでしょうが地中の本体までが同時に設置されたかどうか不明です。当初は見通しのきく清水寺の五重塔が三角測量の偏心点とし観測され、のちに本点の位置に表示標が設置されたのかも知れません。

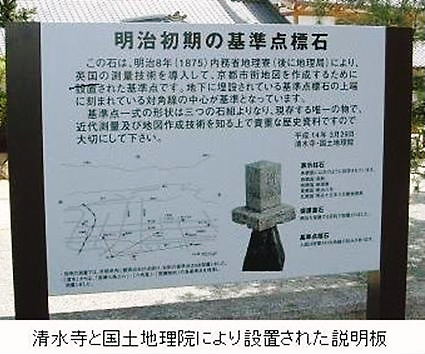

仁王門の改修工事は2003年(平成15)末までかかりましたが、それまでに発掘された標石は元どおりに埋設されています。ただし後年の破損、分解を防ぐため最上部の表示標と蓋石はボルトで固定され、さらに一辺56センチメートルの正方形、地上高さ6センチメートルの新設基盤の上に載せられました。また埋設地点近くには国土地理院により説明板が設置されました。

国土地理院により設置された説明板には英国の技術を導入して京都市街地図を作成するために設置された基準点であること、標石の上端に刻まれている対角線の中心が基準であること、清水寺からは高瀬七条上ル、六角堂、聖護院村に設置された基準点を視準して測量した、などと解説されています。

茨城県つくば市にある国土地理院「地図と測量の科学館」の「地球ひろば」には内務省の標石や現行の基準点などともに清水寺の標石、最上部の表示標の複製品が展示されています。