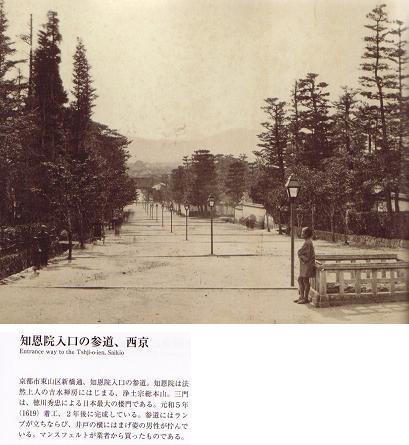

長崎外の幕末・明治期古写真考 マンスフェルト集 78P 知恩院入口の参道、西京

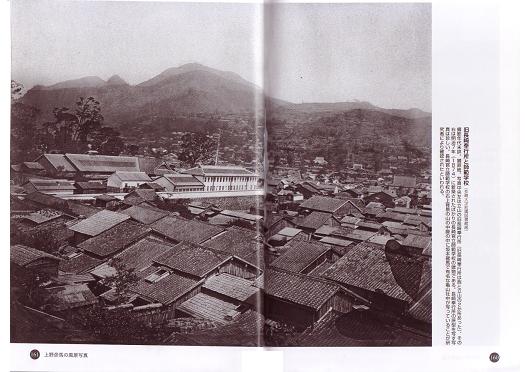

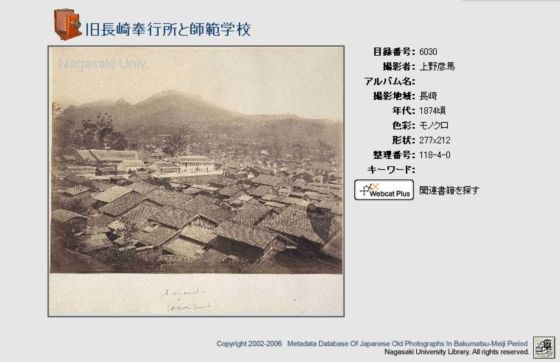

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」などに収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。長崎以外の気付いた作品も取り上げる。

長崎大学コレクション外編Ⅰ「マンスフェルトが見た長崎・熊本」

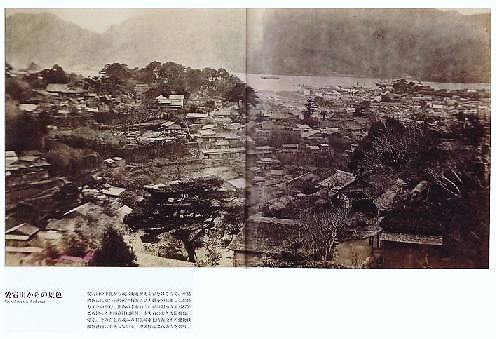

第六章 京都・大阪 78P 知恩院入口の参道、西京

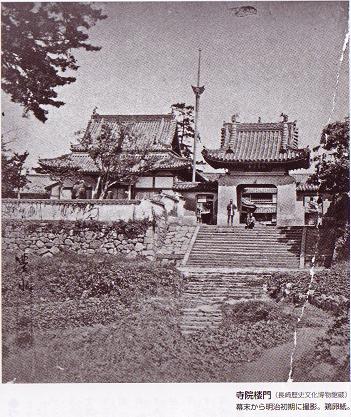

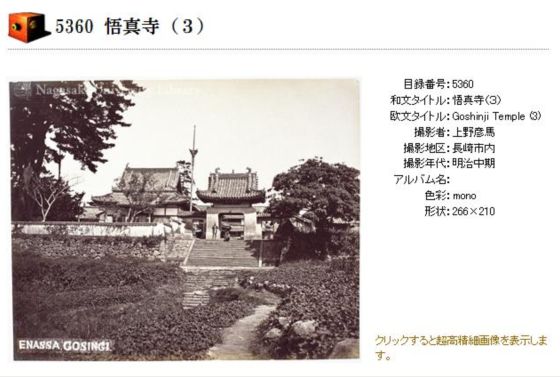

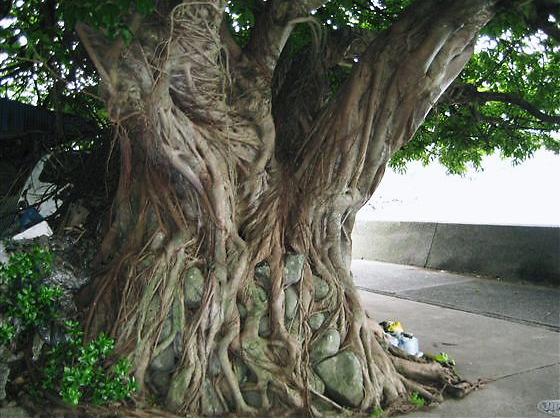

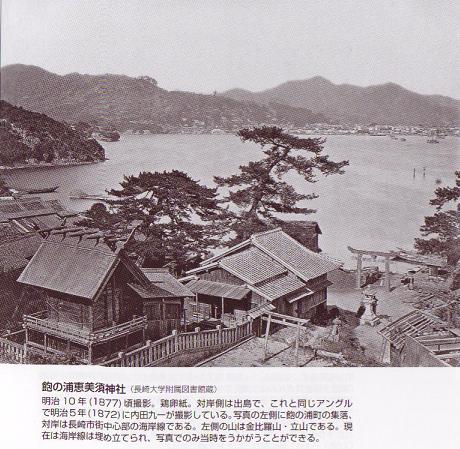

京都市東山区新橋通、知恩院入口の参道。知恩院は法然上人の吉永禅房にはじまる、浄土宗総本山。三門は、徳川秀忠による日本最大の楼門である。元和5年(1619)着工、2年後に完成している。参道にはランプが立ちならび、井戸の横にはまげ姿の男性が佇んでいる。マンスフェルトが業者から買ったものである。

090 サイズ/234mm×185mm 大

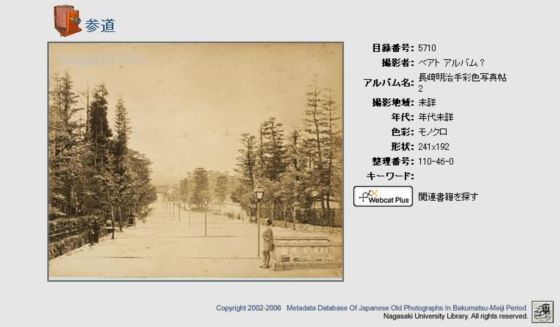

目録番号: 5710 参道

■ 確認結果

長崎大学附属図書館企画・編集の長崎大学コレクション外編Ⅰ「マンスフェルトが見た長崎・熊本 古写真で見る近代医学校の成立」が、長崎文献社から2012年10月発行された。

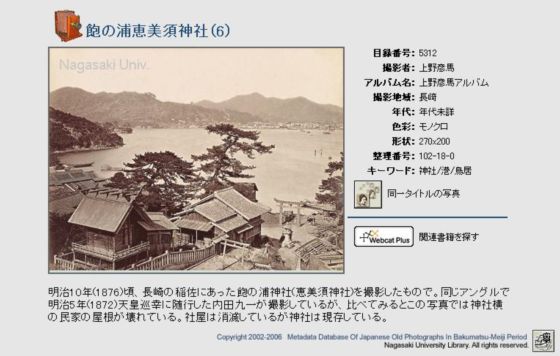

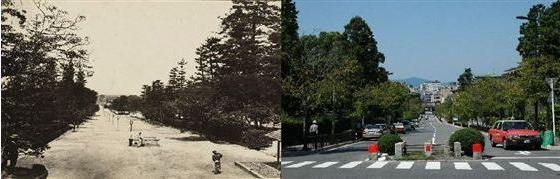

78P「知恩院入口の参道、西京」は、長崎大学データベースでは目録番号: 5710「参道」が同じ作品。京都市東山区の「知恩院黒門通り」であろう。知恩院三門より一筋上(北)の通りとなる。

この項は、本ブログ次を参照。 https://misakimichi.com/archives/2309

目録番号:5710「参道」と同じような構図の古写真が、ウェブ「洛中洛外散策」百年前はこんな風景 にあるので、次を参照。現在の写真も同ウェブから。

http://www2.ocn.ne.jp/~teiten/meiji.html

京都府立総合資料館所蔵資料データベース「京都北山アーカイブズ」の矢野家写真資料明治頃の京都および近郊の名所等 Iに作品49「知恩院黒門通」として同古写真は収録されている。

http://www.pref.kyoto.jp/archives

78P「知恩院入口の参道、西京」において、「京都市東山区新橋通(東方が三門への知恩院通?)、知恩院入口の参道」とするのは解説間違いで、1つ北の「知恩院黒門通り」となろう。

「井戸の横にはまげ姿の男性が佇んでいる」も「井戸」ではない。黒門の前にある周囲に石柵をめぐらした「瓜生石」。石の下を掘ると、二条城まで続く抜け道があると言い伝えられている。

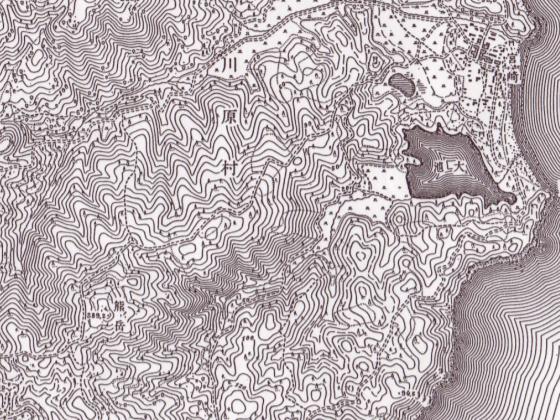

通りは地図を参照。知恩院黒門から撮影した「華頂道」ではないか。東山区「古門前通り」の一部で東側。「知恩院黒門通り」とも呼ばれる。「瓜生石」の最近写真は、京都市上西氏撮影。