三和地区の大ツバキ 市指定「藤田尾のツバキ」ほか

長崎半島の樹木で、長年、探しているのは、「ゆうこう」とともに、「ツバキ」の大木である。

茂木地区の「大崎の大ツバキ」が、かつて長崎市天然記念物だった。平成7年当時、すでに極限状態で、枯れ死しすぐに指定が取り消された。幹周り1.2mくらいの木だったろう。

https://misakimichi.com/archives/425

2005年(平成17年)1月、三和町が長崎市に編入した。町指定の「藤田尾のツバキ」(写真 1〜 3)が、長崎市天然記念物となり引き継がれた。

当時の現地説明板は、次のとおり。なお、この30mほど下方の海岸の景色が見えるところに、幹周り1.63mの別のツバキの大木(写真 4)が生える。

https://misakimichi.com/archives/220

指定の理由 藤田尾のツバキ

市内で最大のツバキである。県指定天然記念物”福江の大ツバキ”に匹敵するほどの大きさである。根元より幹は2つに分かれ地上2mのところから大枝を出して樹勢も極めて旺盛である。

指定の参考資料

目通り 1.48m(大) 0.9m(小) 樹 高 11.2m

樹 広 9.7m東西 7.6m南北 樹 齢 推定約300年

根元周り 2.8m

長崎市教育委員会が、平成20年2月に新しく設置した説明板では、次のとおりとなった。

https://misakimichi.com/archives/1573

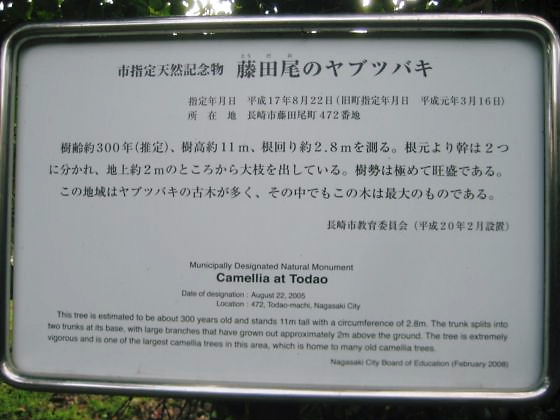

市指定天然記念物 藤田尾のヤブツバキ

指定年月日 平成17年8月22日(旧町指定年月日 平成元年3月16日)

所在地 長崎市藤田尾町472番地

樹齢約300年(推定)、樹高約11m、根回り約2.8mを測る。根元より幹は2つに分かれ、地上約2mのところから大枝を出している。樹勢は極めて旺盛である。

この地域はヤブツバキの古木が多く、その中でもこの木は最大のものである。

長崎市教育委員会 (平成20年2月設置)

「藤田尾のツバキ」は、根回り約2.8mを測るが、根元から2本の幹がすぐ分かれる。現在では目通り1.8m(大) 1.0m(小)と大きくなっていた。この30mほど下方の別のツバキの大木も、幹周り1.7mくらいだった。

先日、生育条件が同じような三和地区で、2本の大ツバキに偶然出会った。

まず1本は、宮崎町にある(写真 5〜 8)。川原大池先のバス終点「川原木場公民館前」バス停から、左下の集落へ下る。人家が途切れ、農道の行き止まりまで下る。右の石垣に、根か幹かわからないような、複雑にからみあったツバキの古木が生えている。

高さ1.3mの目通りで単純に測ると、大きさは2.2mほどあった。この上で2本の幹に分かれ、分幹は1.2m(大) 1.0m(小)。樹高12mくらいである。

あと1本は、布巻町にある(写真 9〜11)。栄上手前の「元宮公園」バス停から三和病院の左後側へ回る。登りにかかる三叉路で左の道に行くと、民家玄関の登り坂段の石垣に生えている。ツバキの2本の幹を利用し、樹上にベランダ付部屋を建てていた。

これは根元の大きさだが、2.0m(大) 1.3m(小)あった。樹高約12m。

樹形・樹勢は、長崎市指定天然記念物「藤田尾のツバキ」に到底、及ばない。1本の幹だけ比べると、これより幹周りが大きく(計測は再調査要)、珍しい。5年越しの念願が、なんとかかなったような2本の大ツバキの木である。

五島列島の大ツバキは、本ブログ次を参照。

福江の大ツバキ(大窄) https://misakimichi.com/archives/1072

月ノ浦のツバキ(上五島) https://misakimichi.com/archives/1159

稗ノ口のツバキ(青方) https://misakimichi.com/archives/1160