景観まちづくりトーク&ウォーク 「俵石城の縄張り構造と深堀氏」

かつて深堀地区の城山に存在した俵石城(たわらいしじょう)と深堀氏の関係性についての講演を聞き、実際に俵石城跡まで歩きます。

<期日> 2月24日(日)

<時間> 午前10時〜午後5時 ※講演は午前10時〜正午

<場所> 深堀地区公民館(深堀合同庁舎)

<講師> 木島孝之氏 九州大学大学院 助教・城郭研究者

「俵石城の縄張り構造と深堀氏」

九州大学の木島孝之先生が長崎市深堀にある俵石城について講演。ここ30年ほどの城郭研究では「縄張り研究」が盛んです。この研究の特徴は,城郭の縄張り(曲輪・堀・土塁・石垣等の土木物や建築物で構成される城郭のかたち)の構造に着目し,史料として活用する点にあります。この「遺跡から読み解く」手法は当たり前!と思われるかもしれませんが,城郭研究ではほとんどされてきませんでした。

講師の木島先生はこの視点から研究を行っている研究者です。木島先生は学生時代から文献を読み解くというよりは,あちこちの山城に行って発掘をしている!というスタイルでした。

2013年2月24日(日)快晴。景観まちづくりトーク&ウォーク「俵石城の縄張り構造と深堀氏」に参加した。資料概要は次のとおり。

〔1〕はじめに

〔2〕俵石城の縄張り構造

現存遺構の成立時期

・俵石城の創始は鎌倉中期頃とされるが、当城に限らず、当期の城郭の実態は全国的にも全く不明。

・戦国後期に出現する畝状堅堀群が存在。西海地域の城郭では最も発達した部類の石塁技術を持つ。

・織豊系の縄張り技術(枡形、食違虎口、横矢掛り、4mを越す高石垣、割肌・矢穴石垣、畿内系瓦など)がみられないー豊臣政権期以降の土木的な改修は特に行われていないと考えられる。

⇒俵石城の現存遺構の成立時期は、戦国後期ー16世紀後半(永禄〜天正期中期)とみるのが妥当。

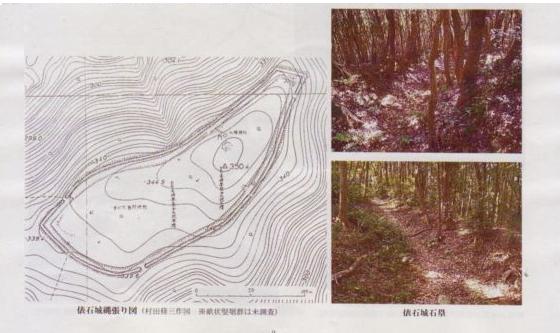

〔2−1〕俵石城の縄張りの形態

①高山上に立地…戦国期城郭では比高300mのものは高山の部類に入る。

②地形に沿った楕円形状・単郭構造の曲輪…長辺300m・短辺100m

③石塁に曲輪が囲郭する。

④戦国期の在地系石垣技術…片岩積み。または荒割石。

高さは2.5m程度まで。高所はセットバック技法。

⑤曲輪内部の削平が甘く、自然形態を多分に残す。

⑥虎口は、技巧的なプランが発達せず、規模も小さい…単純な平入り虎口

⑦西海地方では数例しかみられない畝状堅堀群を使用…しかも堅堀相互の間隔が広い

タイプは希少。全国的にも、かなり巨大な幅と長さを持つ堅堀

〔2−2〕俵石城の縄張り構造からみえる戦国末期深堀氏の権力構造

〔松浦型プラン〕

〔2−3〕俵石城と朝鮮南沿岸部巨済島の城郭との類似性

〔3〕深堀鍋島氏の成立事情の再検討

〔4〕大配配分格深堀氏「私領」における江戸期の「御屋敷集落」

「俵石城縄張り図」では、8本の畝状堅堀群が表示されている。善長カトリック墓地下の山中に長さ100mくらいの横堀?を、私は以前から見ている。水路のような感じもするが、念のため確認をお願いしたい。(最後の2枚の写真のとおり)