飛行船? メットライフアリコ「スヌーピーJ号」

飛行船「スヌーピーJ号」は皆様に元気をお届けすべく、日本各地を旅しています。

様々なイベントを上空から撮影したり、社会貢献活動の一環として活用するなど、幅広く登場しています。

飛行船は本日も長崎ランタンフェスティバル会場上空を中心に飛行しています。夜間も飛行するので、ぜひ空を見上げてみてください!

2月4日〜17日 長崎 (係留地は神の島工業団地内) 2月18日〜関東へ移動。

基本的に月曜日・火曜日はフライトをお休みします。

飛行船? メットライフアリコ「スヌーピーJ号」

飛行船「スヌーピーJ号」は皆様に元気をお届けすべく、日本各地を旅しています。

様々なイベントを上空から撮影したり、社会貢献活動の一環として活用するなど、幅広く登場しています。

飛行船は本日も長崎ランタンフェスティバル会場上空を中心に飛行しています。夜間も飛行するので、ぜひ空を見上げてみてください!

2月4日〜17日 長崎 (係留地は神の島工業団地内) 2月18日〜関東へ移動。

基本的に月曜日・火曜日はフライトをお休みします。

長崎の幕末・明治期古写真考 目録番号:5301 南山手より長崎港湾奥を望む

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」などに収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

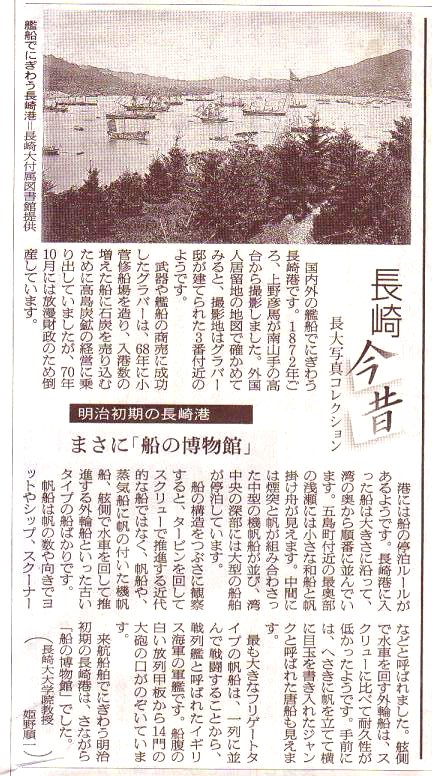

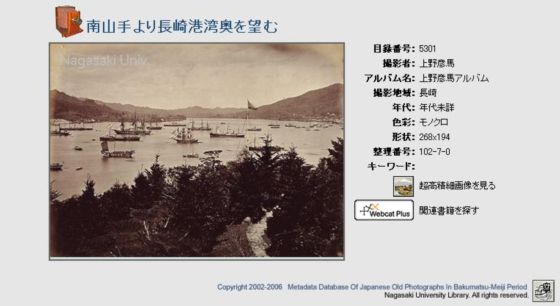

目録番号:5301 南山手より長崎港湾奥を望む

〔画像解説〕 超高精細画像

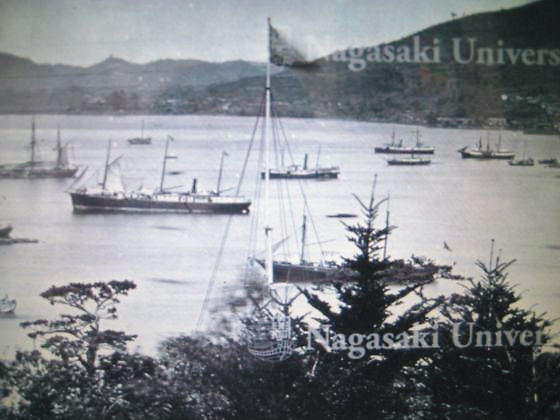

南山手の先端、グラバー住宅付近から長崎湾奥を見た写真である。船の形から、幕末から明治初期の写真である。上野彦馬アルバムに貼られているものである。長崎湾の中央におびただしい数の艦船が結集している。多くの船はまだ機帆船で、近代的な艦船になっていない。このことから、写真の撮影時期がわかる。写真の左手は、飽ノ浦・稲佐地区で、左隅の白い建物の一群は、官営飽ノ浦製鉄所の建物である。その先に、稲佐地区の岬が見えている。右岸側は長崎市街地の沿岸部であり、浦五島町から大黒町である。市街地の北の端が西坂の丘である。右上の山は立山で、山裾の建物は、筑後町の寺院群である。写真正面の岬の突端に聖徳寺が見えている。そこから下、写真中央の海岸線が浦上新田である。その後、明治・大正・昭和と長崎湾の埋め立てが進み、長崎湾のこのような広大な姿を見ることはできない。幕末から明治初期の開港後の雄大な長崎港の姿を撮影した写真である。

■ 確認結果

朝日新聞長崎地域版2013年2月9日付”長崎今昔 長崎大学コレクション”に、目録番号:

5301「南山手より長崎港湾奥を望む」の作品が、「明治初期の長崎港 まさに船の博物館」として掲載された。解説は、

「国内外の艦船でにぎわう長崎港です。1872年ごろ、上野彦馬が撮影しました。外国人居留地の地図で確かめてみると、撮影地はグラバー邸の建てられた3番付近のようです。…」

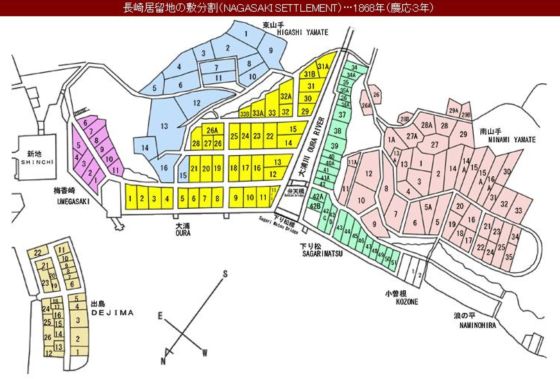

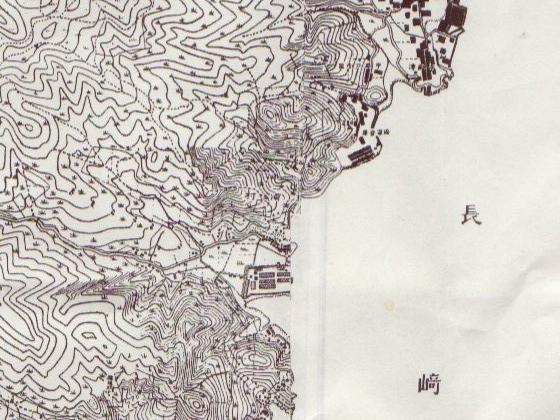

さて、撮影地は、「グラバー邸の建てられた3番付近」だろうか。長崎大学データベースの「長崎居留地マップ」を掲げるので、考えてもらいたい。

この作品のポイントは、左奥の稲佐山の北東尾根と岩屋山稜線の重なり具合である。撮影地が「グラバー邸の建てられた3番付近」では、高度が高く重なりがあわない。

あと一段下の7番と9番の間の通りを、6番か54番(現在の長崎海洋気象台)の坂段か敷地の高台から撮影しているのではないか。

あと1点は、写真右側の通りの下に、大きな旗竿が立つ。この建物の説明も必要だろう。それによって撮影年代がはっきりしてくる。

この項は、本ブログ次を参照。「長崎今昔」の解説は疑問が多い。少しは本ブログの以前からの指摘を参考として、現地確認などを必ず実施してほしい。

https://misakimichi.com/archives/1894

http://blogs.yahoo.co.jp/misakimichi/archive/2009/1/6

「みさき道」を歩こう 第5回 2013年2月

長崎新聞カルチャーセンター 2012年度後期野外講座 ”「みさき道」を歩こう”。 企画立案 林先生・現地ガイド 江越先生

江戸時代、長崎の人たちは脇岬の観音寺まで七里の道を歩いて、”観音寺詣で”をしました。その道は長崎半島の尾根筋の山間に現在も残っていて、当時の道塚が数本残っています。

観音寺には、唐絵目利きの石崎融恩や出島絵師の川原慶賀らによって描かれた天井絵もあり、往時の豊かな観音信仰の一端をうかがうことができます。

2013年2月9日(土)曇り。その第5回目。長崎バスで亜熱帯植物園サザンパーク先まで行き、岬木場の「長迫」バス停で降りる。モトクロス場や風力発電風車のある所である。

11:00出発。長崎半島東回りみさき道は、殿隠山の鞍部から脇岬へそのまま下るが、きょうは殿隠山ー遠見山ー堂山峠ー水仙の里公園へ尾根を歩く。山歩きを楽しむコース。

殿隠山を下りかけたら、北へ早くも帰るツルの渡りの声を聞いた。木立が切れ、姿が見えたときは、すでに上昇気流に乗って高く舞い上がり、うまく写せなかった。

遠見山(標高259.0m)には12:30着。きょうは曇りだが、樺島沖の正面に鹿児島県甑島列島が望める。眼下の脇岬ビーチロックも、ちょうど干潮のため全体が見えた。

遠見山で昼食後、堂山峠に13:20着。きょうは観音寺へ下らず、のもざき水仙の里公園へ向けて、西北尾根道を進む。普段は歩けないコースだが、草刈りを先月末していた。

堂山峠から1時間ほどで、前野母崎町焼却場の正門手前に出た。あとはのんびり高台からの海の景色や開花した梅を見ながら、車道を水仙の里公園入口のバス停まで下った。

長崎の幕末・明治期古写真考 ドイツが観た幕末日本 169頁 ⅤⅠ−49 高鉾島

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」などに収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

プロセイン・ドイツが観た幕末日本

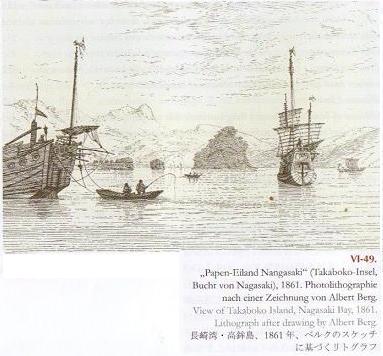

169頁 ⅤⅠ−49 長崎港・高鉾島、1861年、ベルグによるスケッチに基づくリトグラフ

〔図版目録〕

ヴィルヘルム・コルン・フォトリトグラフ研究所製作、「長崎の高鉾島」。

アルベルト・ベルグ画に基づくフォトリトグラフ。出典(略)

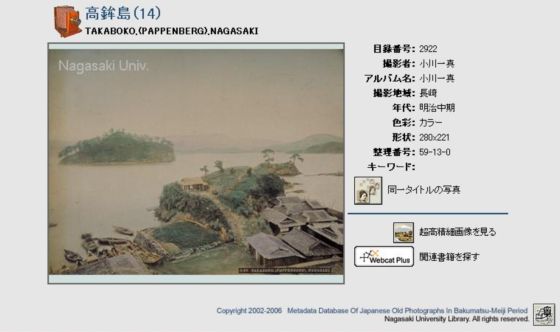

目録番号: 2922 高鉾島(14)

〔画像解説〕 超高精細画像

大型アルバムの1枚を剥がしたもので、キャプションにG42.TAKABOKO,(PAPPENBERG),NAGASAKIと印字されている。これは横浜の小川一真のアルバムからである。高鉾島の古写真は多いが、対岸の神ノ島側から撮影されたものは少ない。高鉾島は鎖国時代にキリシタンが処刑された殉教の島として外国人に知られていた。写真は、長崎市街の対岸にあたる稲佐側の神ノ島から高鉾島および現マリア観音前を写したものである。岬における海岸近傍の集落の様子がよく撮影されている。右側の海に張り付いた民家は風除けのためかすべて瓦葺きである。船は伝馬船であり、波を避けて内湾に係留されている。畑が海の傍まで切り開かれている。中央の民家は風当たりの強い岬の鼻に立てられ、階段には石段が積まれ、軒先には水甕と桶がみえる。縁側と戸口に干してあるのは穀物であろうか。このあたりは隠れキリシタンが住んだ集落で、「神」の地名が多い。背景右側は香焼島、遠景は長崎半島の山々である。目録番号4084(整理番号79-2)と同じアングルである。

■ 確認結果

日本とドイツの修好通商条約が調印されたのは、1861年1月24日。

日独交流150周年を記念して、ドイツ東洋文化研究協会(東京)から、セバスティアン・ドブソン & スヴェン・サーラ(編)「プロセイン・ドイツが観た幕末日本 オイレンブルグ遠征団が残した版画、素描、写真」が、2012年2月発行されている。

(長崎県立図書館に蔵書あり、日独英3ヵ国語訳)

1860年、日本との外交・経済関係を結ぶべく4隻の軍艦からなる艦隊が東アジアに向かった。ドイツ初の日本訪問使節団である。オイレンブルグ伯爵率いる遠征団に、お抱え絵師のアルベルト・ベルグ、素描家のカール・ビスマルクとアウグスト・ザハトラーが同行し、長崎も訪れた。

この本は、遠征時に彼らが制作したリトグラフ、素描、写真を紹介している。

169頁のⅤⅠ−49「長崎港・高鉾島」は、1861年、ベルグによるスケッチに基づくフォトリトグラフ。これは長崎港入口の風景である。中央右の大きな島が高鉾島、左は現在、白亜マリア像が建つドンク岩、その横は神ノ島の幼稚園が建つ岬となる。背後の山は天門峰である。

長崎大学のデータベースでは、目録番号: 2922「高鉾島(14)」の解説にある「背景右側は香焼島」側から逆に描いたこととなるが、香焼島の陸地からではなく、高鉾島にまだ近寄ったその沖に停泊していた遠征団艦船の上から描いていると思われる。

当時の写真と違い、スケッチならどこからの船上でもできる。

現在の写真は、伊王島行きの船上から近くを写した。

最後の写真は、ブログ知人キャプテンタッちゃんが、2013年2月21日に海上のポイントで再確認してくれた撮影写真。鮮明に位置関係がわかるだろう。スケッチはデフォルメがある。

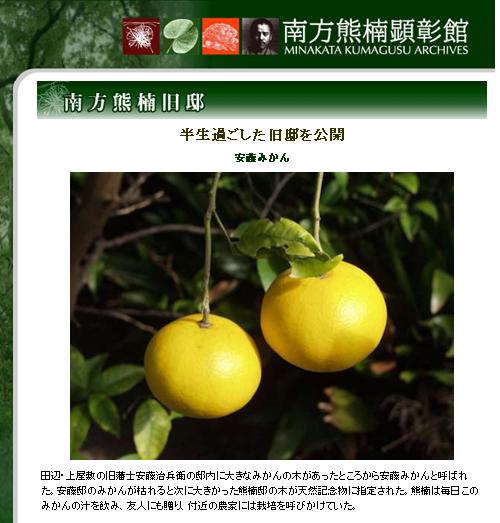

南方熊楠が愛した「安藤みかん」 和歌山県田辺市

ブログ知人からコメントがあり、毎日新聞記事(ズーム拡大)に和歌山県田辺市に生育する「安藤みかん」が、掲載されていることを教えてくれた。

とらっぷ・ぱっく ミカン絶滅危惧種 http://blogs.yahoo.co.jp/bear38pooh/67780247.html

南方熊楠顕彰館HPや同顕彰会ブログによると、「安藤みかん」の果実の色・形・切口は写真のとおり。田辺市の指定文化財一覧には、載っていなかった。

四国でも「にたり」「ゆこう」「仏手柑」とか呼ばれるダイダイが交配したような、独特な柑橘類があるが、酸味が強いらしい。

珍しい柑橘を紹介 http://blogs.yahoo.co.jp/toma223rmao5hotmail/56900837.html

ユズとザボンが自然交配してできたとされ、世界のスローフードに認めらた長崎地方の「ゆうこう」(最後の写真)とは、いずれも別種であろう。

もう一度食べたい:安藤みかん 味控えめ、熊楠を魅了

毎日新聞 2013年01月29日 東京朝刊

◇邸内に3代目細々と 復活栽培徐々に

「南方熊楠(みなかたくまぐす)が愛した『安藤みかん』。私は、そのみかんを見たことも、食べたこともないのです。探してもらえませんか」。この松の内、年賀あいさつを交わす電話の向こうから、そんなリクエストがあった。相手は和歌山県湯浅町の矢櫃(やびつ)祐一郎さん(59)。3年前、三宝柑(さんぼうかん)の取材でお世話になった柑橘(かんきつ)農家である。紀州が生んだ知の巨人・熊楠が、その果汁を日本のグレープフルーツとして愛飲したという安藤みかん。地元の柑橘農家でさえ目にすることのない“幻のみかん”を追ってみる。

矢櫃さんが「安藤みかん」の名を知ったのは昨年暮れに発売された月刊「文芸春秋」創刊90周年記念号。特集「歴史を動かした90人」のなかに南方熊楠と安藤みかんのくだりがあったという。

電話のあと、何年か前に読んだ「素顔の南方熊楠」(谷川健一・中瀬喜陽・南方文枝著、朝日文庫)を手にして、私は「アッ」と声を上げた。「安藤みかん」の記述のあるページに付箋がしてあったのだ。

早速、熊楠が明治、大正、昭和の時代を過ごした和歌山県田辺市にあたり、今も残る熊楠邸に「ある」と分かった。紀伊田辺駅から車で10分。訪ねると屋敷内の庭に2本、安藤みかんが植わっていた。熊楠が存命中にあった3本は枯れてしまい、今あるのは1985年に移植したものと、

94年に植えた接ぎ木苗で、いわば3代目。「移植した木は当時のお手伝いさん方にあったもの。ここ2〜3年、樹勢が衰え、実がつかない」と橋本邦子さん(64)。熊楠の妻松枝さんの遠縁にあたり、文枝さん(熊楠の長女)と庭で遊んだ思い出なども語ってくれた。

「庭のみかんは十数年前、文枝さんと一緒に食べたのが最後です。味はどうだった? それがおいしいとは思わなかったのです」と申し訳なさそう。グレープフルーツ代わりにと普及を図った熊楠の思いは「結局は実らなかった」と話す。

94年になって植えた約2メートルの安藤みかんには4個の実がなっていた。イチョウの葉のような黄色。肌がツルッとしている。許可をもらって、根元に落ちていた実を二つ、いただいた。

(以下 略)

長崎の幕末・明治期古写真考 目録番号: 978 長崎製鉄所飽の浦工場

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」などに収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

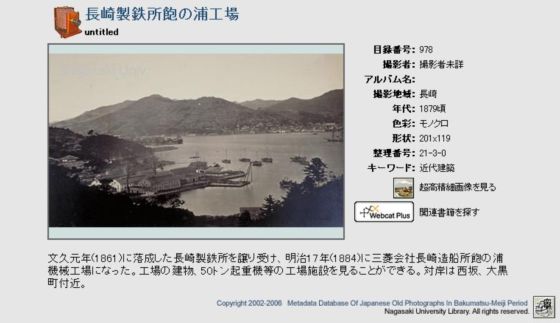

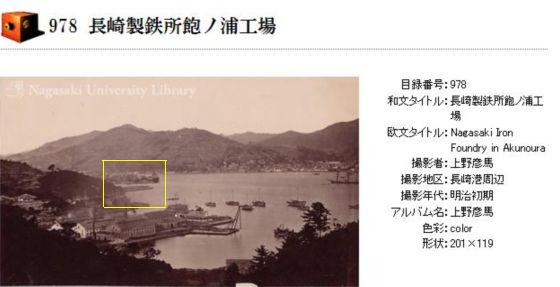

目録番号: 978 長崎製鉄所飽の浦工場

〔画像解説〕 超高精細画像

この写真は、飽ノ浦製鉄所の整備された時期の工場を撮影したものである。長崎大学附属図書館には、これより古い写真目録番号5314(整理番号102-20)がある。その写真と比べると、工場内の建物が幾つか建て代わり、また新しい建物が整備されている。長崎が開港する前の安政4年(1857)には長崎港の東側、飽の浦地区(現在の三菱造船所)では、幕府はオランダ人ハルデスの指導のもとに、大型船の建造を目的とした長崎製鉄所の建設を始め、文久2年(1862)に完成させている。この長崎製鉄所は、主に機械施設が中心の工場であった。煙突のある鍛冶場は、ボイラー室で煉瓦造の建物である。右の建物は、日本で最初に鉄製のトラスの小屋組を採用した轆轤盤細工所で、多くの工作機械が据え付けられていた。この写真は、工場を高台から撮影しており、そのために遠景が湾の奥まで見えている。写真左の先にある岬は、稲佐地区の集落である。市街地は写真の左から右にかけて、西坂から、大黒町の砲台場、浦五島町が撮影されている。

■ 確認結果

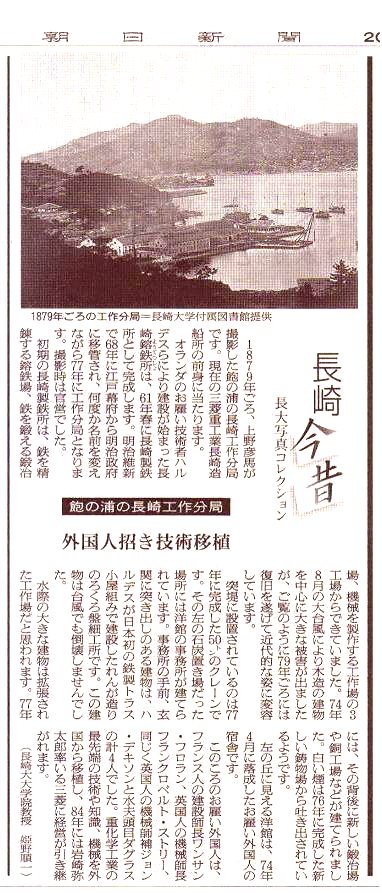

朝日新聞長崎地域版2013年2月2日付”長崎今昔 長崎大学コレクション”に、目録番号:

978「長崎製鉄所飽の浦工場」の作品が、「飽の浦の長崎工作分局 外国人招き技術移植」として掲載された。解説は、

「1879年ごろ、上野彦馬が撮影した飽の浦の長崎工作分局です。現在の三菱重工業長崎造船所の前身に当ります。…」

さて、撮影者が長崎大学データベースでは、「撮影者未詳」のまま、超高精細画像やこの新聞記事では、「上野彦馬」となっている。〔アルバム名: 上野彦馬〕のため、そう判断されたかも知れないが、 「上野彦馬」撮影とする根拠を具体的に説明してほしい。データベースがいつまでも「撮影者未詳」のままでは、利用者・読者は困惑する。

目録番号で一連の写真976〜984についても撮影者の考えを聞きたい。

次に撮影年代だが、「1879年(明治12年)ごろ」とは、初期の長崎製鉄所の姿からだけで判断されているようだが、作品の黄線部分に注視し、超高精細画像で拡大して見てもらいたい。

丸尾海岸の海軍埋め立て地の建物様子の観点からも、撮影年代の研究を慎重にする必要があろう。明治10年のイギリス海軍の長崎港の海図と明治13年の日本海軍の海図(元は同じ)には埋め立て地に細長い倉庫が1棟だけしかなく、明治17年測図の国土地理院旧版地図には3棟が並んで建っている。

同所を同じように写している「飽の浦恵美須神社写真の成立順序」囂庵氏考察HPにも表れ、このあたりは、古写真研究者の間でも研究課題である。撮影年代の研究も、対象を広げて深めてもらいたい。

この項は、本ブログ次も参照。 https://misakimichi.com/archives/2333

深堀城山とかき焼き新年会 2013年2月

2013年2月3日(日)快晴。深堀城山(標高350.4m)とかき焼き新年会。参加11人。みさき道歩会の例会。

江川総合運動公園9:49—ナフコ奥谷地蔵10:20—愛宕神社跡11:38 昼食 12:10—深堀城山12:26—俵石12:43—南竿浦14:26—江川かき焼き屋15:00〜16:30(徒歩距離 約8km)

会の目的、地元の古道発見及び新ルート踏査に戻り再出発。ナフコ奥谷の道を尾根まで草刈り整備した。地元土井首では、この道を「殿様道」というが、長崎から深堀へ入るには遠回りとなり、「みさき道」とは考えられない。竿浦方面から深堀へ入る間道ではないか。文政年間の首なし地蔵があり、街道の趣きはある。

深堀城山への登山道尾根に出て、展望が良い愛宕神社跡広場で昼食とした。三菱重工香焼造船所の方向に、アリコ飛行船「スヌーピーJ号」が上空を飛んでいた。ノルウェーから受注した世界初、三角形の船「3次元海底資源探査船」が完成間近かである。

城塁を回り、深堀城山頂からいったん俵石まで下る。柱状節理の風化石。普通は平山台団地の方へ下るが、新ルートを踏査するため、俵石上の道をまっすぐ進んだ。

城山の山腹を巻いて、お水場の分岐まで戻った。ここから東側へ炭焼き窯跡などが残る尾根道の踏跡を下って行ったら、南竿浦へ出た。手入れをするとまだ使える古道だが、下りは長かった。

国道を歩いて江川へ戻り、以前長崎ちゃんめんだった店がかき焼き屋に変わっているので、ここで新年会。大村湾産のいろんな新鮮な貝類が2000円で食べられる。かき焼きは3月末までの営業である。

長崎の幕末・明治期古写真考 ドイツが観た幕末日本 169頁 ⅤⅠ−48 外国人居留地

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」などに収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

プロセイン・ドイツが観た幕末日本

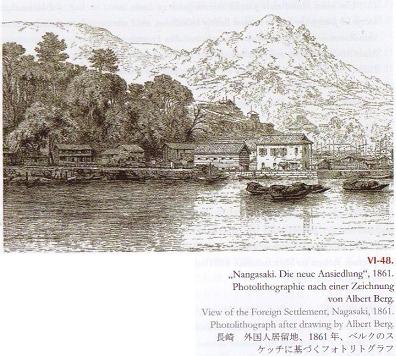

169頁 ⅤⅠ−48 長崎 外国人居留地、1861年、ベルグによるスケッチに基づくフォトリトグラフ

〔図版目録〕

ヴィルヘルム・コルン・フォトリトグラフ研究所製作、「長崎の新居留地」。

アルベルト・ベルグ画に基づくフォトリトグラフ。出典(略)

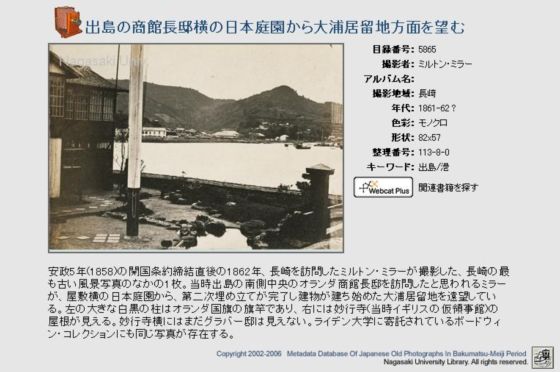

目録番号: 5865 出島の商館長邸横の日本庭園から大浦居留地方面を望む

〔画像解説〕

安政5年(1858)の開国条約締結直後の1862年、長崎を訪問したミルトン・ミラーが撮影した、長崎の最も古い風景写真のなかの1枚。当時出島の南側中央のオランダ商館長邸を訪問したと思われるミラーが、屋敷横の日本庭園から、第二次埋め立てが完了し建物が建ち始めた大浦居留地を遠望している。左の大きな白黒の柱はオランダ国旗の旗竿であり、右には妙行寺(当時イギリスの仮領事館)の屋根が見える。妙行寺横にはまだグラバー邸は見えない。ライデン大学に寄託されているボードウィン・コレクションにも同じ写真が存在する。

■ 確認結果

日本とドイツの修好通商条約が調印されたのは、1861年1月24日。

日独交流150周年を記念して、ドイツ東洋文化研究協会(東京)から、セバスティアン・ドブソン & スヴェン・サーラ(編)「プロセイン・ドイツが観た幕末日本 オイレンブルグ遠征団が残した版画、素描、写真」が、2012年2月発行されている。

(長崎県立図書館に蔵書あり、日独英3ヵ国語訳)

1860年、日本との外交・経済関係を結ぶべく4隻の軍艦からなる艦隊が東アジアに向かった。ドイツ初の日本訪問使節団である。オイレンブルグ伯爵率いる遠征団に、お抱え絵師のアルベルト・ベルグ、素描家のカール・ビスマルクとアウグスト・ザハトラーが同行し、長崎も訪れた。

この本は、遠征時に彼らが制作したリトグラフ、素描、写真を紹介している。

169頁のⅤⅠ−48「長崎 外国人居留地」は、1861年ベルグによるスケッチに基づくフォトリトグラフ。出島から大浦海岸の新居留地を描いている。奥の高い山は鍋冠山である。麓に妙行寺の屋根が見えるが、大浦天主堂や南山手居留地はまだ建築されていない。

長崎大学のデータベースでは、目録番号: 5865「出島の商館長邸横の日本庭園から大浦居留地方面を望む」に、1862年ミルトン・ミラーが撮影した同じような向きの古写真がある。

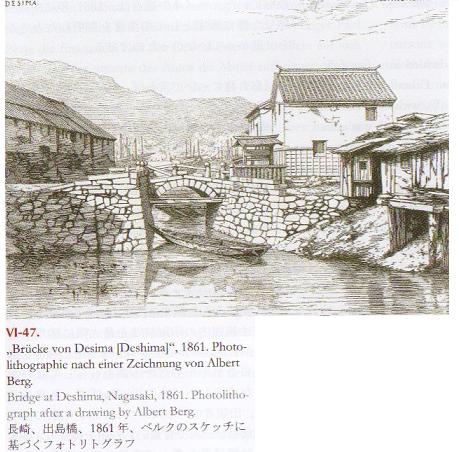

長崎の幕末・明治期古写真考 ドイツが観た幕末日本 169頁 ⅤⅠ−47 出島橋

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」などに収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

プロセイン・ドイツが観た幕末日本

169頁 ⅤⅠ−47 長崎、出島橋、1861年、ベルグによるスケッチに基づくフォトリトグラフ

〔図版目録〕

ヴィルヘルム・コルン・フォトリトグラフ研究所製作、「出島の橋」。

アルベルト・ベルグ画に基づくフォトリトグラフ。出典(略)

■ 確認結果

日本とドイツの修好通商条約が調印されたのは、1861年1月24日。

日独交流150周年を記念して、ドイツ東洋文化研究協会(東京)から、セバスティアン・ドブソン & スヴェン・サーラ(編)「プロセイン・ドイツが観た幕末日本 オイレンブルグ遠征団が残した版画、素描、写真」が、2012年2月発行されている。

(長崎県立図書館に蔵書あり、日独英3ヵ国語訳)

1860年、日本との外交・経済関係を結ぶべく4隻の軍艦からなる艦隊が東アジアに向かった。ドイツ初の日本訪問使節団である。オイレンブルグ伯爵率いる遠征団に、お抱え絵師のアルベルト・ベルグ、素描家のカール・ビスマルクとアウグスト・ザハトラーが同行し、長崎も訪れた。

この本は、遠征時に彼らが制作したリトグラフ、素描、写真を紹介している。

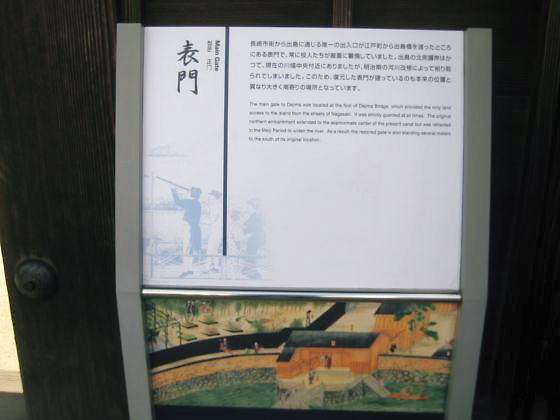

169頁のⅤⅠ−47「出島橋」は、1861年ベルグによるスケッチに基づくフォトリトグラフ。「出島橋」と省略されているが、「出島の橋」に間違いない。左上に「DESIMA」と記している。

これは、現在の国指定史跡「出島和蘭商館跡」にある出島絵図説明板や出島模型(橋の模型は少しおかしい)のとおり、出島「表門の橋」(石橋)を、出島埋立地の東端から描いている。

奥が長崎港で、背後の山は稲佐山の北東尾根である。

出島復元整備事業で出島「表門の橋」を、再び中島川に架ける計画がある。古写真は見あたらず、この1861年ベルグによるスケッチに基づくフォトリトグラフは、貴重な史料となる。

長崎市出島復元整備室は、このフォトリトグラフの存在を知っているのだろうか。川岸には橋が架かっていた場所の石材のような石がまだ散乱している。

現在の「出島橋」という名称の橋は、出島跡のすぐ上流にトラスト工法の鉄橋が架かり、出島「表門の橋」とは、架橋場所が違うので、誤解のないようお願いしたい。

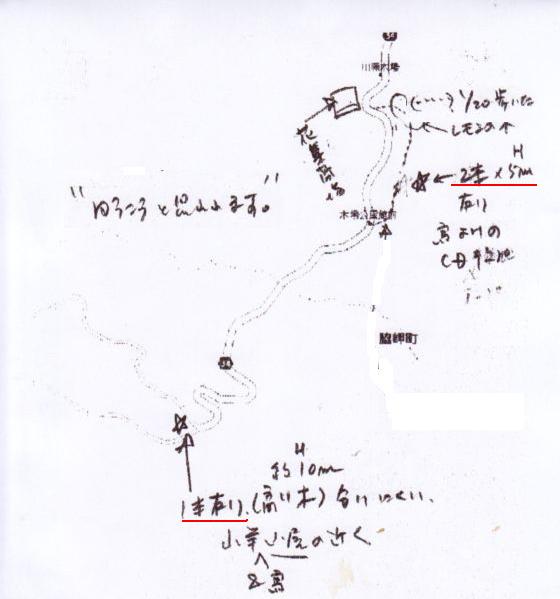

「ゆうこう」の木4本?、川原木場で見つかる 長崎市宮崎町

これはまた驚いた。「ゆうこう」の木がまとまって見つかった。日曜午後、N氏から電話があり、「ゆうこう」3本発見という。川原大池先の鶏放し飼い卵屋に、「ゆうこう」の実が置いてあり、どこにあったか聞き出し現地へ行ったらしい。

地図を送ってもらうと、岬木場県道大カーブ山羊小屋のは、前の記事で紹介している木だった。

https://misakimichi.com/archives/3537

バス終点川原木場公民館下の2本は、1月20日半島東回りみさき道踏査で歩いた旧県道だが、駐車場下までは見ていない。当日、N氏奥さんが見かけた木という。きのう現地へ確認に行った。一見「ゆうこう」に見えるが、皮はツルツルし果汁が甘かった。

せっかく来たから、近く一帯で「ゆうこう」を探す。あるはあるは、民家や道路や畑の脇に4本ほど見つけた。結構、大きな高木もある。住民に聞くと、このあたりでは「ゆうこう」は、一般的に植えられていたと話す。

この頃はだれも見向かず放置されているが、「ゆうこう」の木が現在も良く残されている集落である。県道上の木場公民館奥の集落も探したが、ここではほとんど見かけない。

スイートスプリングのような紛らわしい木があり、「ゆうこう」研究川上氏と再度、確認したい。