長崎の幕末・明治期古写真考 目録番号:5245 茂木通田上(2) ほか

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」などに収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

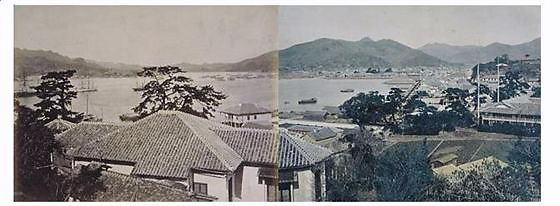

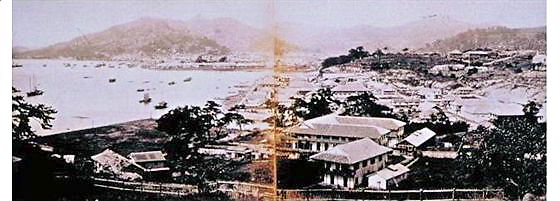

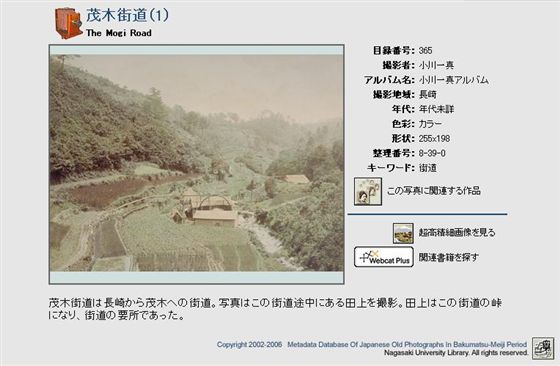

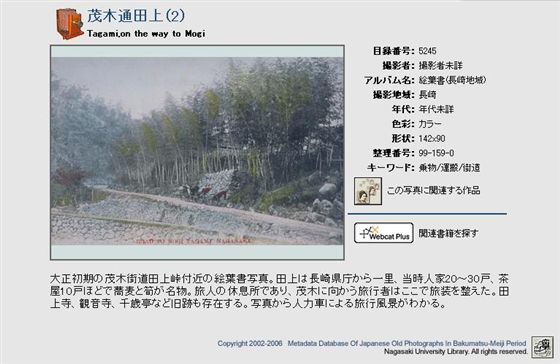

目録番号:5245 茂木通田上(2) 同作品 目録番号:5246 同(3)

〔画像解説〕

大正初期の茂木街道田上峠付近の絵葉書写真。田上は長崎県庁から一里、当時人家20〜30戸、茶屋10戸ほどで蕎麦と筍が名物。旅人の休息所であり、茂木に向かう旅行者はここで旅装を整えた。田上寺、観音寺、千歳亭など旧跡も存在する。写真から人力車による旅行風景がわかる。

目録番号:5247 茂木街道田上竹林(1)

〔画像解説〕

大正初期の田上付近の竹林を撮影した絵葉書写真である。田上には元禄11(1698)年向井去来がこの地の千歳亭を訪れて「名月や田上にせまる旅ごころ」の句を詠んだ。この町から採れるタケノコは古くから田上タケノコとして有名である。写真は明治18(1885)年に新道として整備された旧県道である。

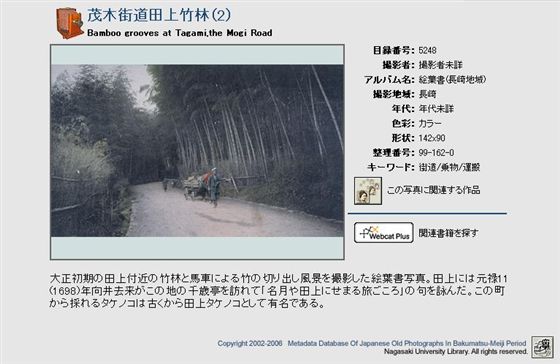

目録番号:5248 茂木街道田上竹林(2)

〔画像解説〕

大正初期の田上付近の竹林と馬車による竹の切り出し風景を撮影した絵葉書写真。田上には元禄11(1698)年向井去来がこの地の千歳亭を訪れて「名月や田上にせまる旅ごころ」の句を詠んだ。この町から採れるタケノコは古くから田上タケノコとして有名である。

目録番号:5249 茂木街道田上竹林(3)

〔画像解説〕

大正中期の田上付近の竹林と蝙蝠傘をさす少女たちが歩く姿を絵葉書写真にしている。田上には元禄11(1698)年向井去来がこの地の千歳亭を訪れて「名月や田上にせまる旅ごころ」の句を詠んだ。この町の竹林は有名であり、ここからから採れるタケノコは古くから田上タケノコとして評判であった。

■ 確認結果

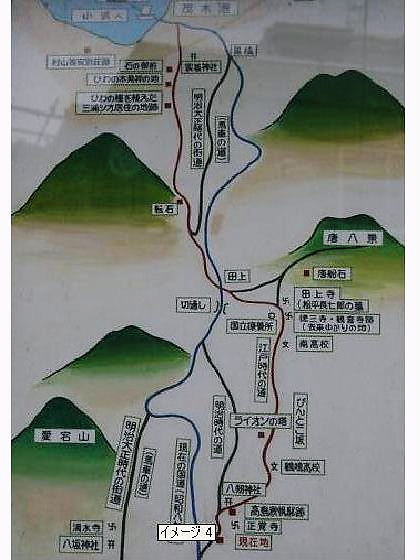

1枚目の目録番号:5245「茂木通田上(2)」と、同作品の目録番号:5246「同(3)」は、田上峠を過ぎ転石バス停から左へ入る。茂木街道の明治新道(旧県道)は、ホテル古都先からⅤカーブして河平川の谷間へ下るので、明治新道の下手からホテル古都あたりの上手の坂の道路を撮影していると思われる。

タイトルが(1)から(3)まで「茂木通?田上」。「茂木街道」とするのが一般的ではないか。

2枚目から4枚目の目録番号:5247「茂木街道田上竹林(1)」、目録番号:5248「茂木街道田上竹林(2)」、目録番号:5249「茂木街道田上竹林(3)」は、河平バス停の真下付近の河平川の谷間となる。河平川は若菜川の支流。

茂木街道の明治新道(旧県道)は、転石から河平川沿いに茂木の黒橋へ下った。3枚の古写真の撮影場所は、ちょうどその中間あたりと思われる。ここは茂木町となる。

同作品を含めたこの5点の、目録番号の前は「田上峠の茶屋」、後は「茂木の橋」を撮影した作品となっており、田上峠から茂木へ下る途中の場所の撮影と考えられる。

この項は次を参照。 https://misakimichi.com/archives/1520

https://misakimichi.com/archives/1528

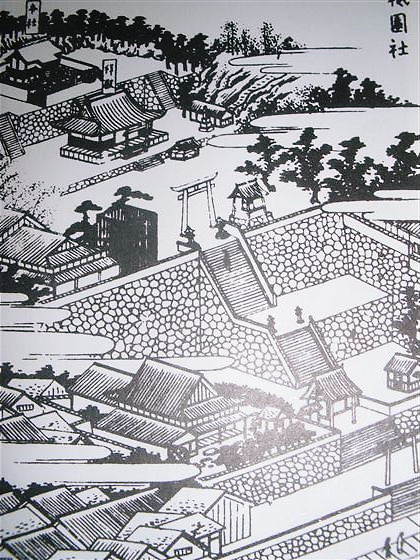

「田上」付近とあまりにも誤解されそうなタイトルと画像解説はどうかと思われる。向井去来が訪れた「千歳亭」(現徳三寺境内に句碑がある)は、明治新道のルートでは外れた場所となった。