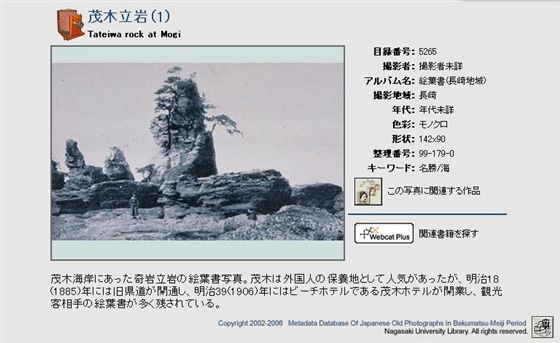

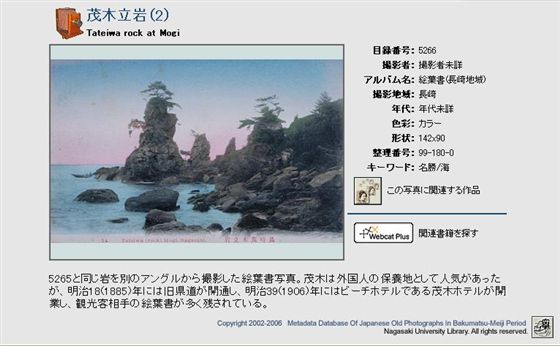

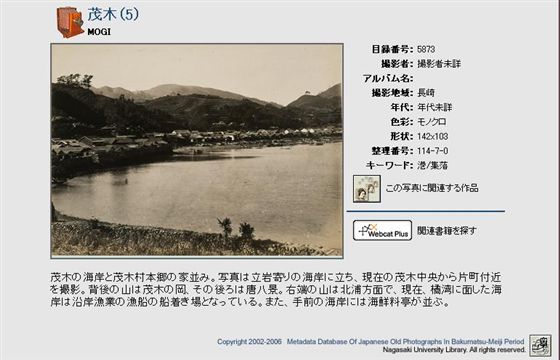

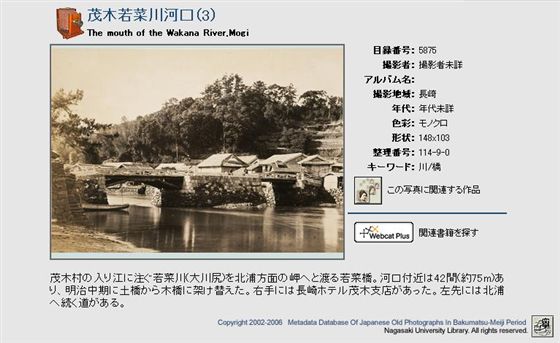

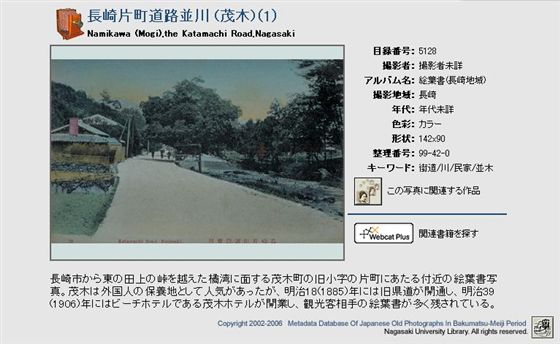

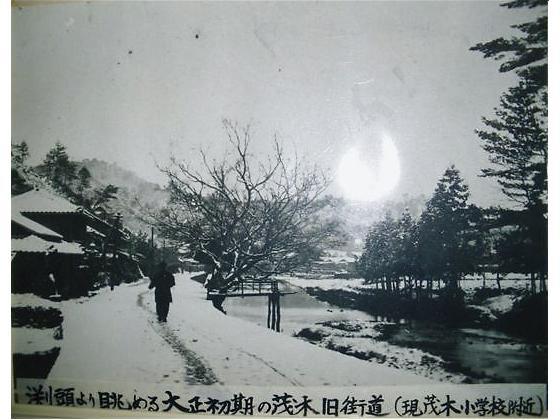

長崎の幕末・明治期古写真考 目録番号:3827 茂木長崎ホテル(1)ほか

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」に収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

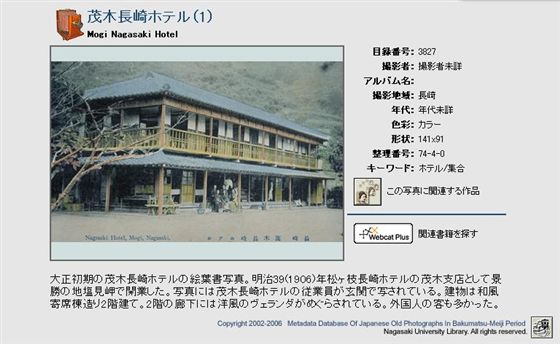

目録番号:3827 茂木長崎ホテル(1)

〔画像解説〕

大正初期の茂木長崎ホテルの絵葉書写真。明治39(1906)年松ヶ枝長崎ホテルの茂木支店として景勝の地塩見岬で開業した。写真には茂木長崎ホテルの従業員が玄関で写されている。建物は和風寄席棟造り2階建て。2階の廊下には洋風のヴェランダがめぐらされている。外国人の客も多かった。

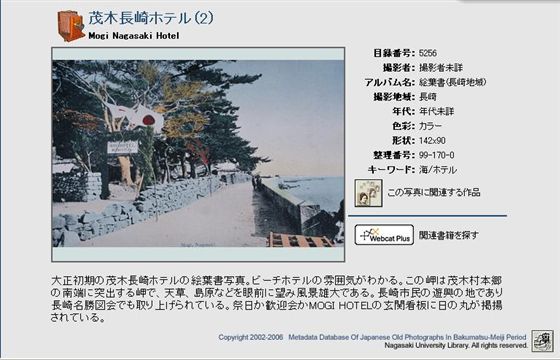

目録番号:5256 茂木長崎ホテル(2) 関連作品 目録番号:5257 同(3)

〔画像解説〕

大正初期の茂木長崎ホテルの絵葉書写真。ビーチホテルの雰囲気がわかる。この岬は茂木村本郷の南端に突出する岬で、天草、島原などを眼前に望み風景雄大である。長崎市民の遊興の地であり長崎名勝図会でも取り上げられている。祭日か歓迎会かMOGI HOTELの玄関看板に日の丸が掲揚されている。

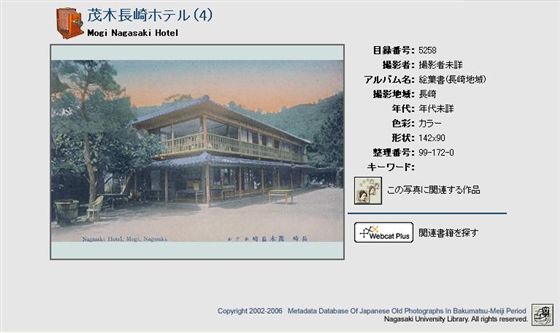

目録番号:5258 茂木長崎ホテル(4)

■ 確認結果

タイトルがいずれも「茂木長崎ホテル」。実は茂木には、同じような名の2つのホテルがあった。古写真の説明をよく読めば、どうにかわかる。

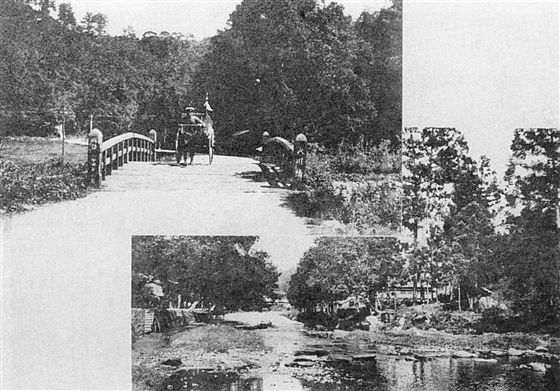

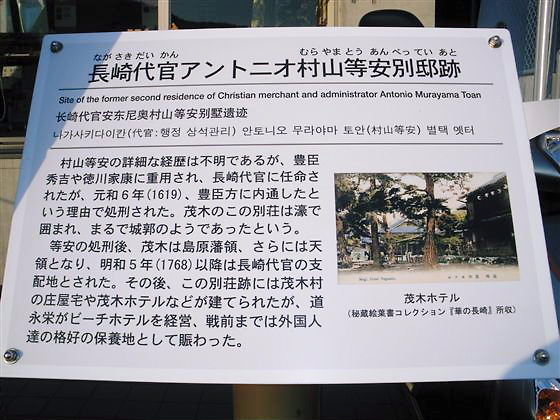

若菜川河口の左方岬、天草方面の通船波止場があった。この岬(岬名不明、潮見崎と混同される)の入り江にあったのが「稲佐おえいの茂木ホテル」(後のビーチホテル)。古写真の(2)(3)である。外側の道路しかわからない。建物の古写真を大学は所蔵していないのだろうか。

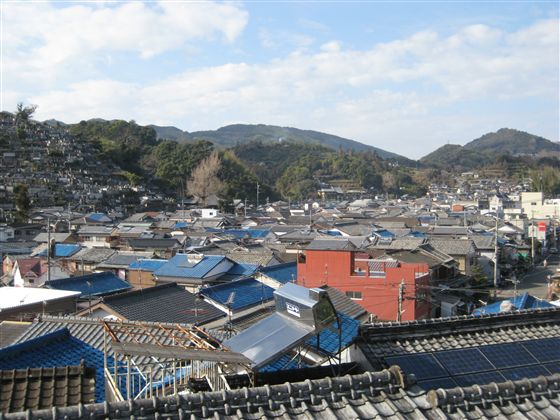

現在は解体され、跡地はSマート茂木店などとなっている。

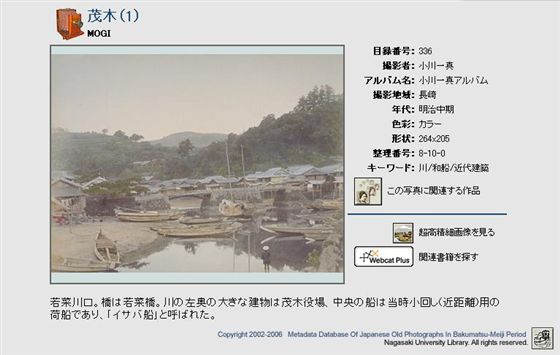

あと1つは、玉台寺から潮見崎の方へ向かう途中、新田にあった「茂木長崎ホテル」(後の松柏楼)。古写真の(1)(4)である。

ホテルとしての開業・閉業年代は不明。小料理店に変わり「松柏楼」は、大正12年頃から昭和

12年頃まであったらしい。跡地は現在の「高崎湯」裏ではなく、左側アパートとなったところである。

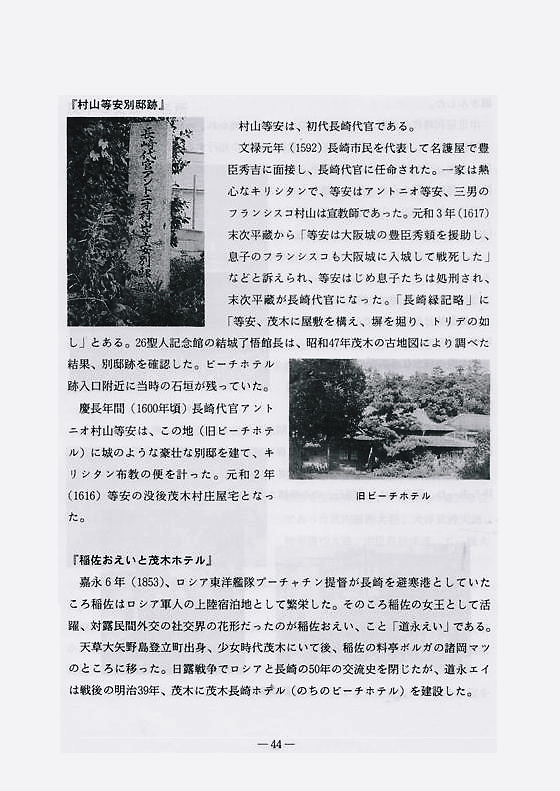

以上は、「茂木商工会30周年記念誌」平成2年刊の44〜45頁に、貴重な記事と古写真がある。よく読んでいただきたい。

大学のHPは、この2つのホテルを混同して、分類しているようだ。建物の外観がたしかに違う。HPを見る人にとって、わかりにくくなっている。区別をはっきりして説明してほしい。

後ろの写真は、埋立地にできている現在の天草ラインフェリーターミナルと、新田の方の「高崎湯」。