長崎の幕末・明治期古写真考 (1)

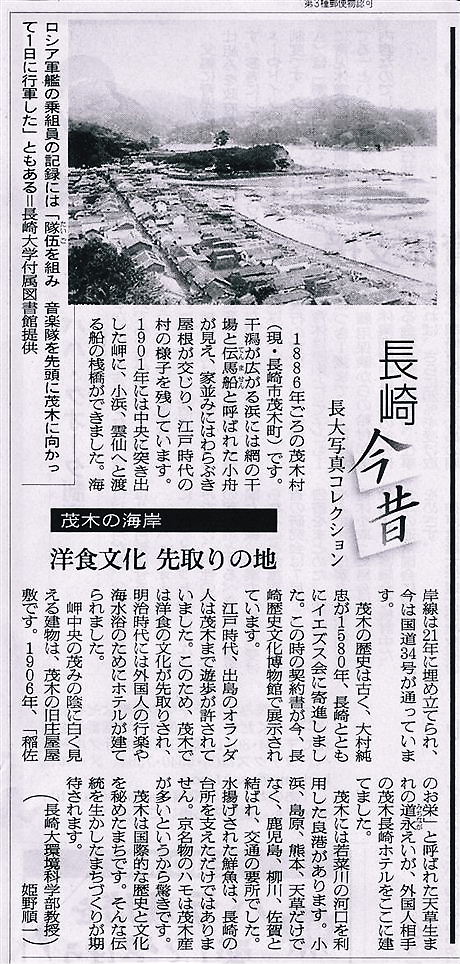

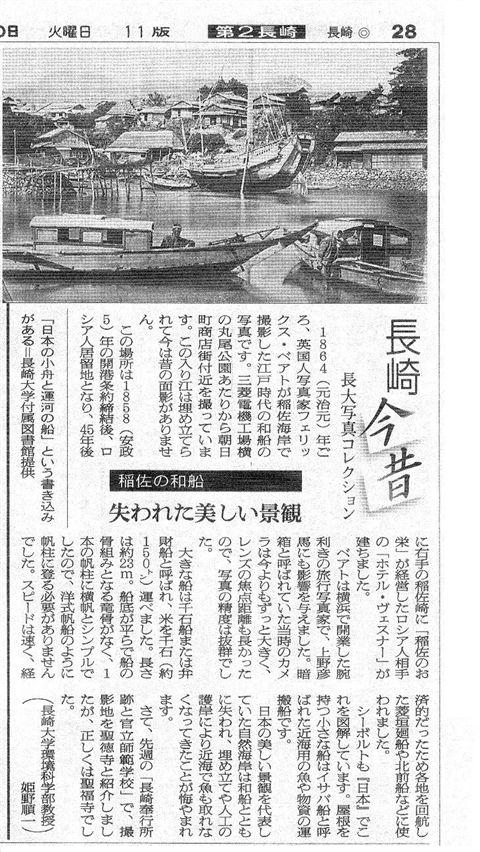

朝日新聞長崎地域版、毎週火曜日の紙面に「長崎今昔 長大写真コレクション」と題し、長崎大学附属図書館が所蔵する長崎の幕末・明治期古写真がシリーズにより紹介されている。

なかでも私が関心を持って見るのは、長崎の風景を写した古写真である。背景の山の姿など考え、カメラをどこに据えたのか。撮影地点などを特定したいためである。このため、できるかぎり現地調査をしている。

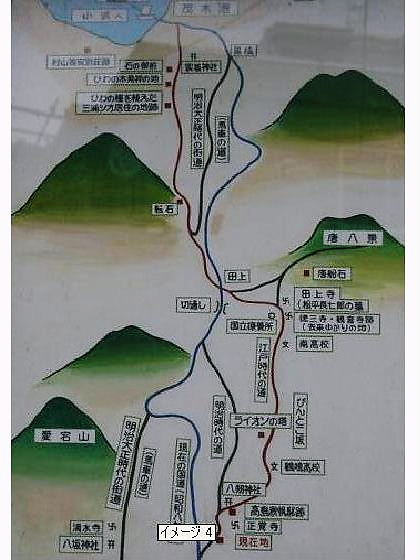

上の記事は、平成19年11月13日付「長崎奉行所跡と官立師範学校」。説明文は「聖徳寺(銭座町)から写した」としている。立山はここから見えない。「聖福寺(玉園町)あたり」が正しい。新聞社へ電話すると、大学自身朝から誤りに気づき、訂正の連絡が入っていた。次の紙面の末尾に訂正文が載った。

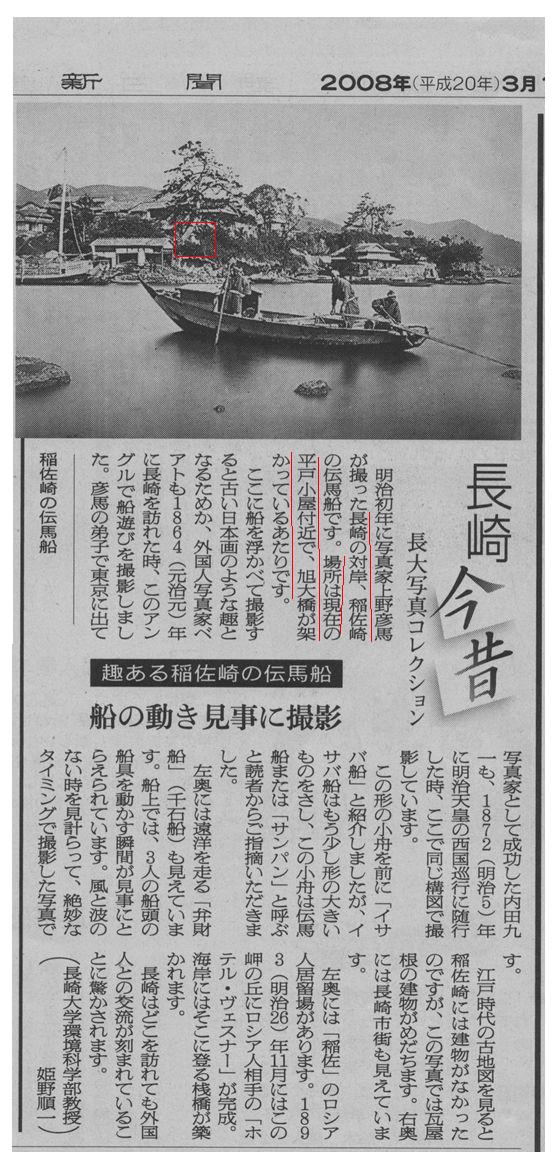

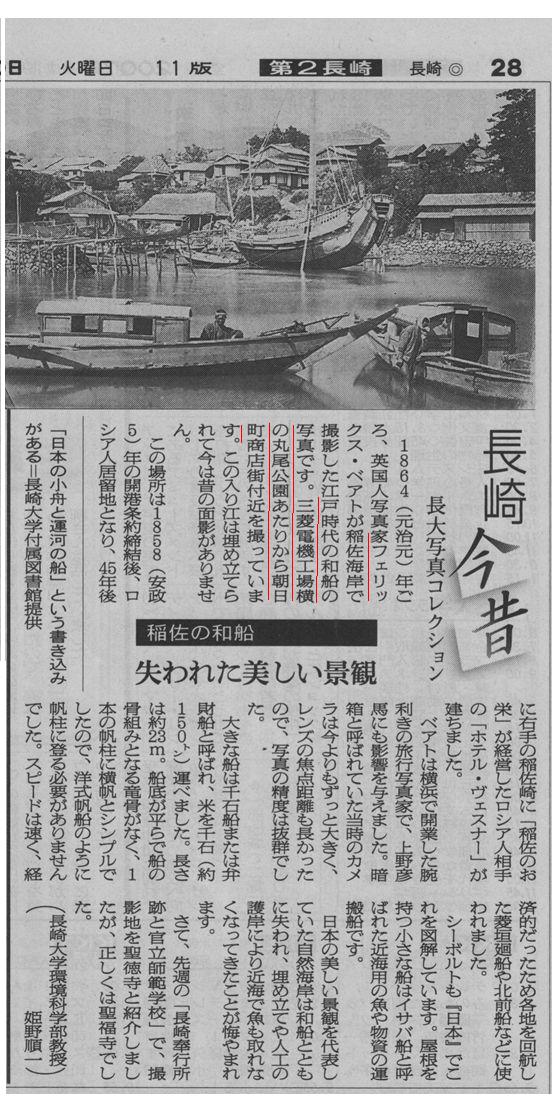

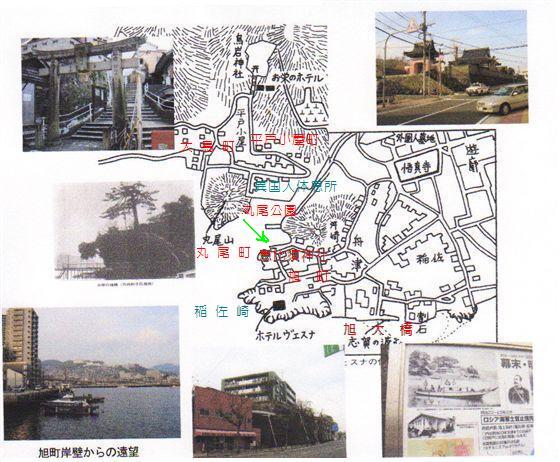

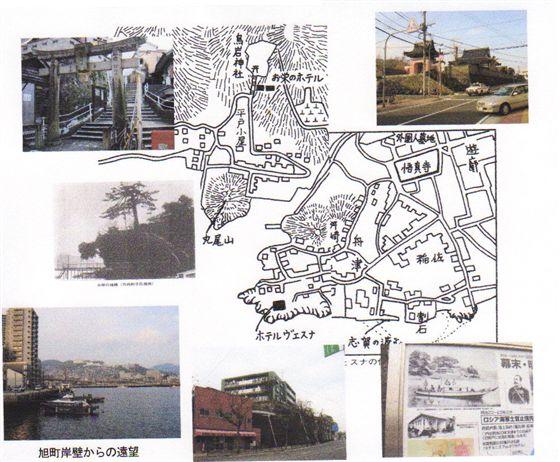

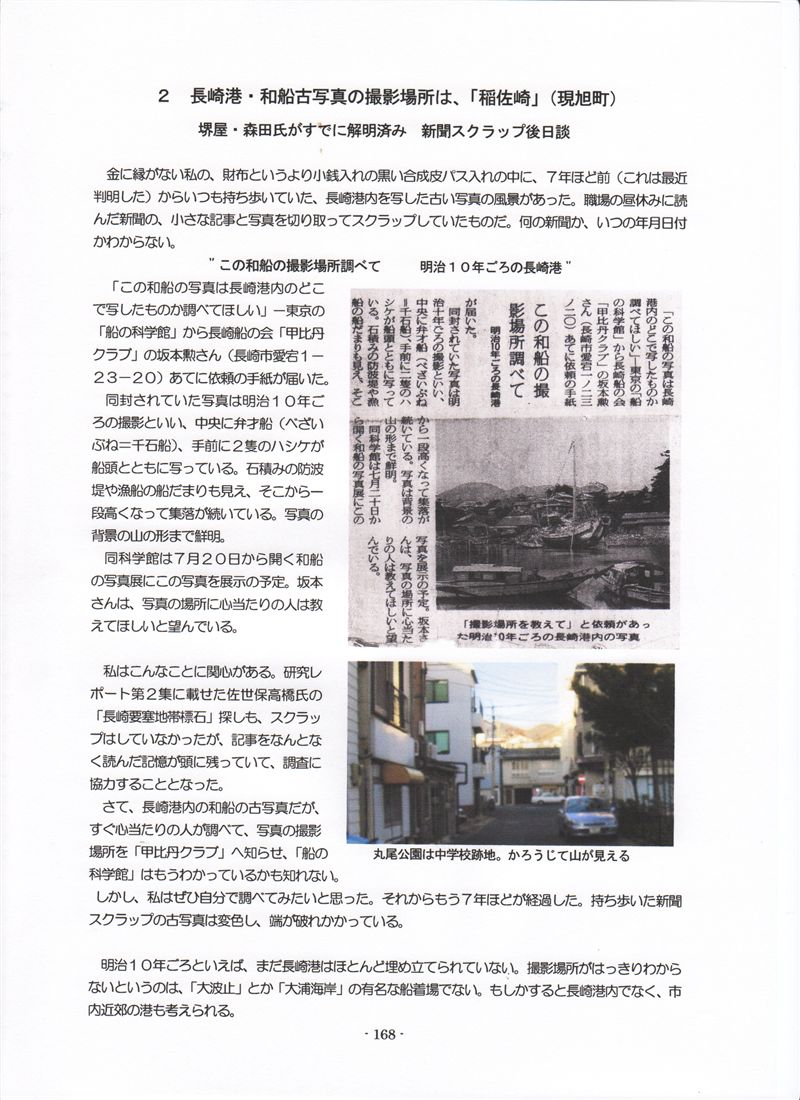

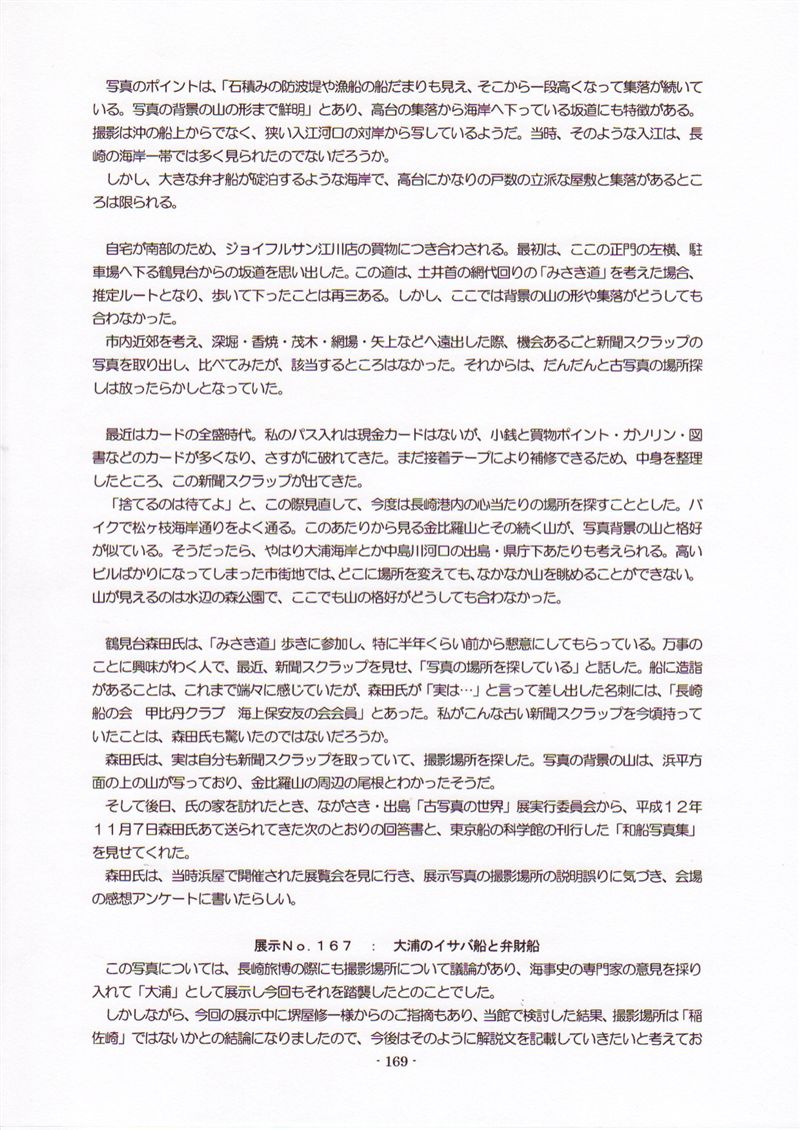

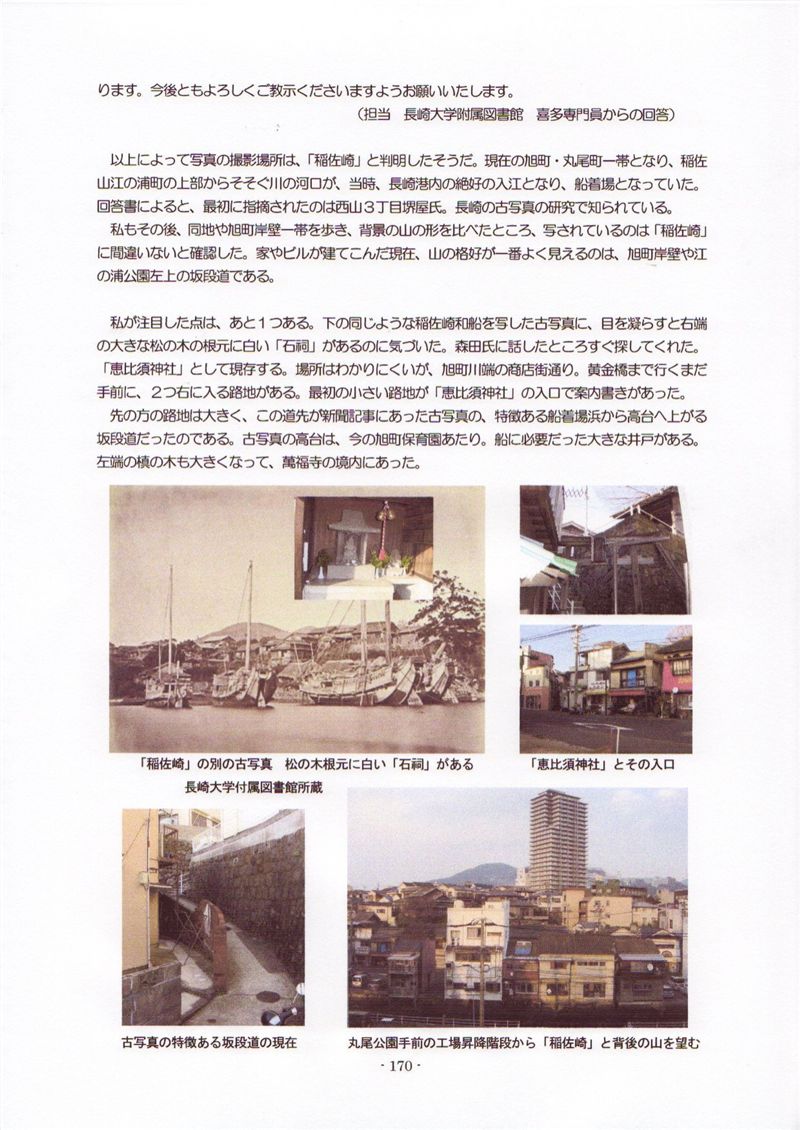

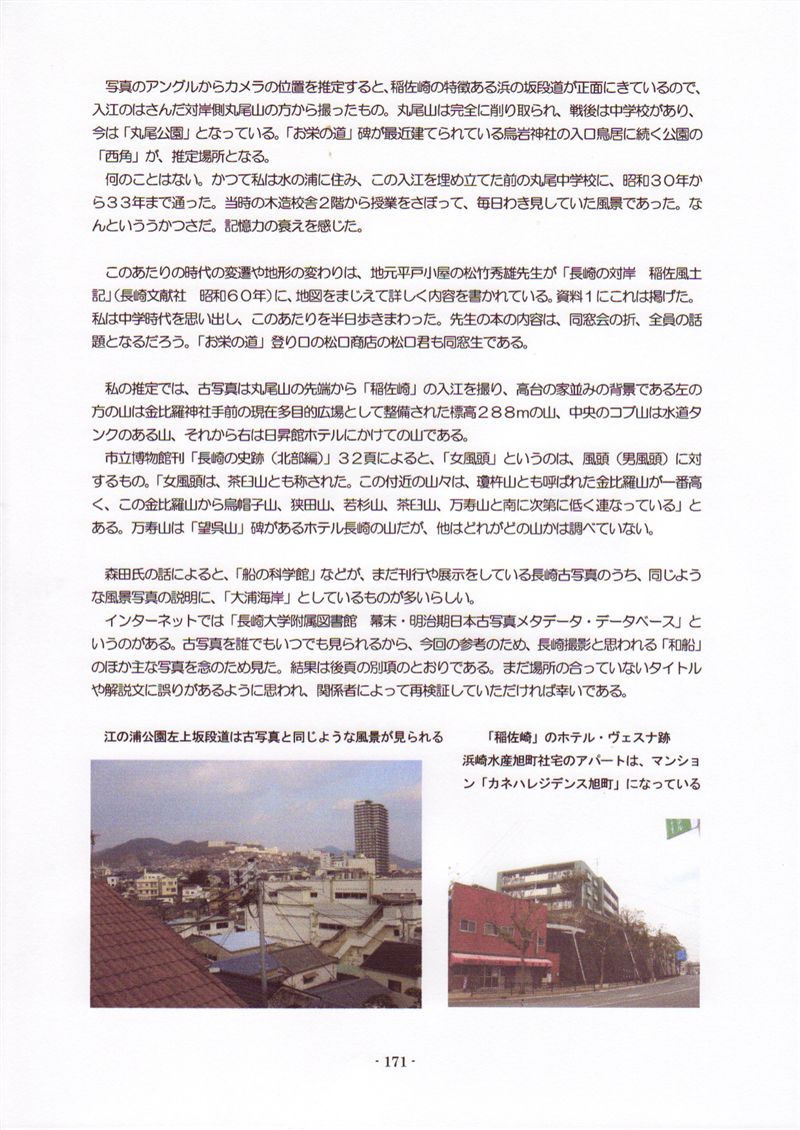

次は、この翌週11月20日付「稲佐の和船」。説明文は「三菱電機工場横の丸尾公園あたりから朝日町(「旭町」が正)商店街付近を撮っている」。元治元年頃、英人F.ベアトの撮影したもの。タイトルは以前は「和船」で、撮影場所不祥とされていた。

この写真は私も今春に現地調査し、研究レポート第3集によって報告した。本ブログでも7月28日この項をすでに載せている。大学もこれら報告を参考に、具体的で正確な撮影地点の説明になったと思われる。(当時の地形絵図は、松竹秀雄著「稲佐風土記」から私が修整作成)

新聞のシリーズは8月初めにも間違いがあった。「外国人の野外パーティ」の写真は、「神の島あたり」から撮影と説明していたが、パーティは「鼠島」(皇后島)の野外高台広場に布を敷いて開かれた。鼠島は当時、外国人遊歩が許された島である。写真の背後に写る島は、高鉾島と奥は香焼島・伊王島の瀬戸と島。

向きを変えた別写真には、鼠島高台から見た八郎岳尾根が写されている。同種のパーティに分類しているもう1枚は、これは鼠島でなく南山手グラバー園入口坂道ではないだろうか。

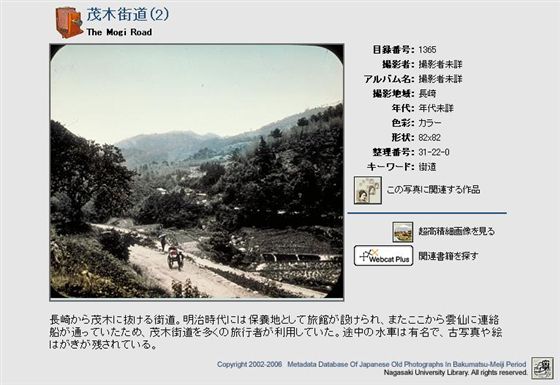

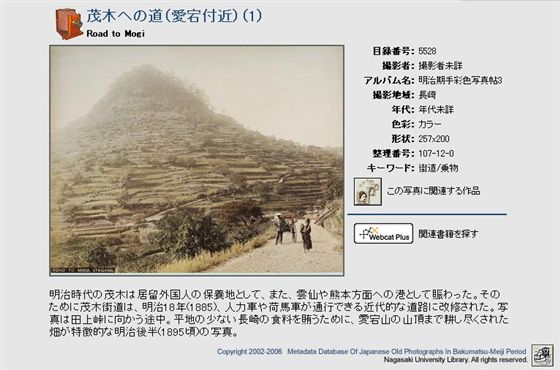

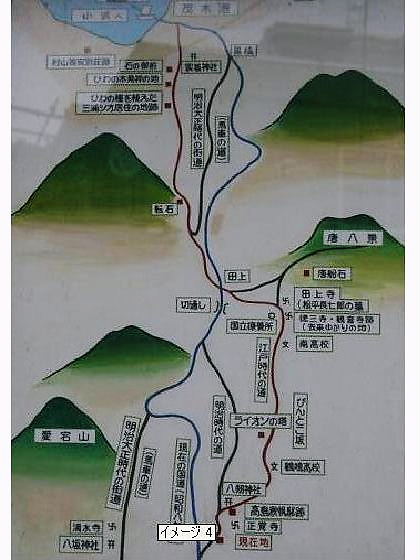

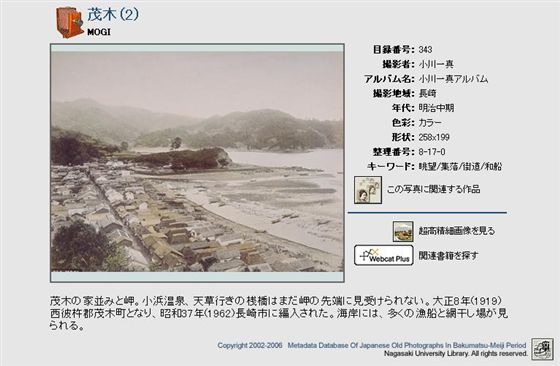

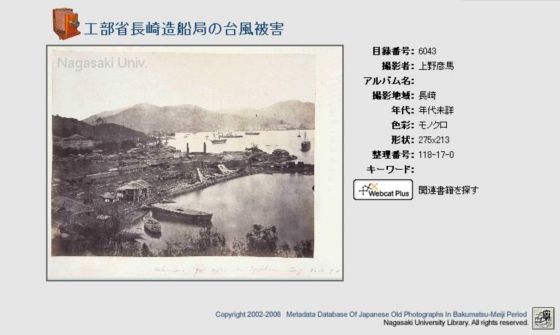

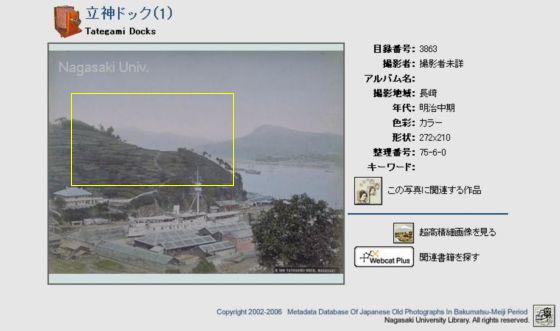

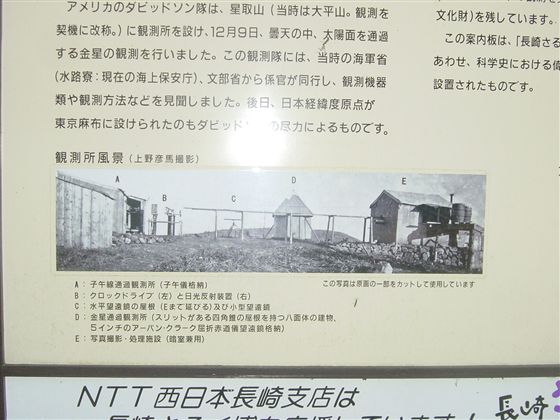

長崎大学附属図書館が所蔵する「幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」は、誰でもインターネットにより見られる。興味ある人はこれを開いてほしい。ただ残念に思うのは、上野彦馬を生んだ古写真の発祥地で数多くの収蔵写真を持ち、文部省補助を受けて作成した全国に誇るコレクションであるのに、監修がよく行き届いてないようだ。前にも見たとおり間違いが少なからずあることである。

長崎の500枚を越える主な写真を私が今春インターネットで確認したところ、撮影場所のタイトルや説明に明らかな間違いがあると思われるものが25点以上あった。地元の人間がこういったことはしっかり調査しなければと、私が現地の確認写真を添え研究レポートにまとめ、大学へ4月から知らせていたが、対応は遅かった。8月頃やっと修正されている。

長崎市立古写真資料館(東山手町)のものも同じであった。有料であるのに、例えば「野母崎樺島湊」の写真を「大浦海岸」と説明し展示してあったのには、私でさえ困惑を覚えた。

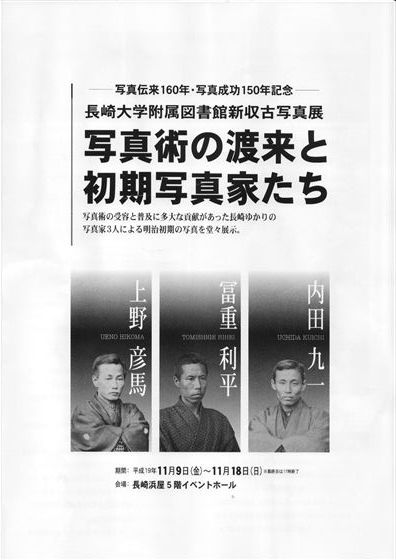

長崎浜屋イベントホールで11月、長崎大学附属図書館新収古写真展「写真術の渡来と初期写真家たち」が開かれた。最終日の18日午後に会場へ行った。日曜日で参観者はひっきりなし多かった。新しく収蔵された古写真が61点展示されていたが、私の見たかぎり6点あまりは、またタイトルや説明に首をひねらざるをえないものがあり、会場の大学担当者へ知らせておいた。

この記事は具体的な写真の指摘や掲載を控えた。このような苦言はあまり望むことではない。今後は関係者の方で十分な注意をはらい、現地で可能なかぎり検証し、再監修をお願いできればと思う。