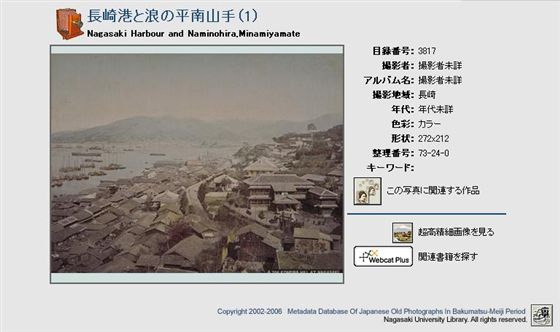

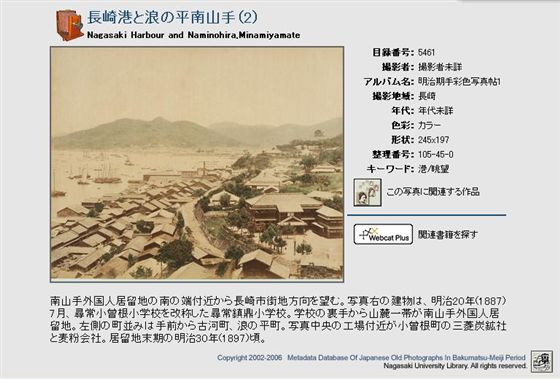

長崎の幕末・明治期古写真考 目録番号:3812 高鉾島(19) ほか

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」に収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

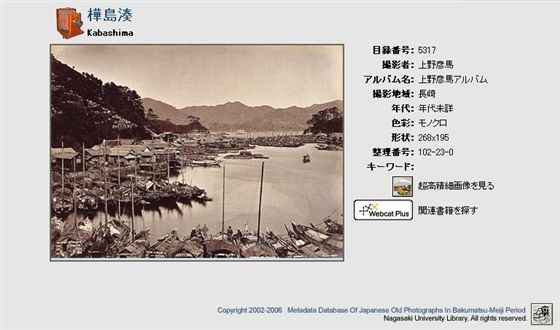

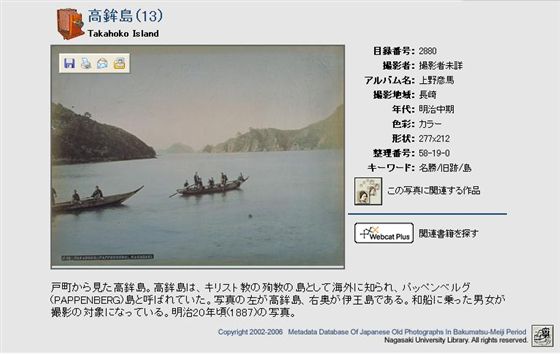

目録番号:3812 高鉾島(19)

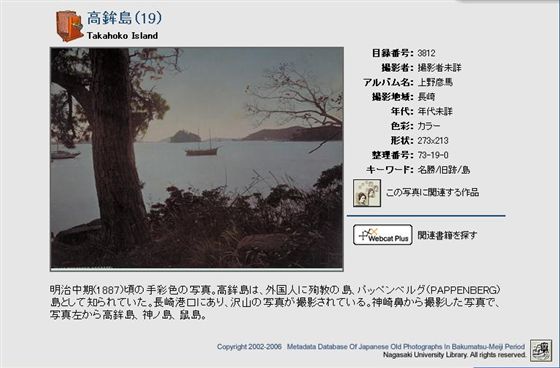

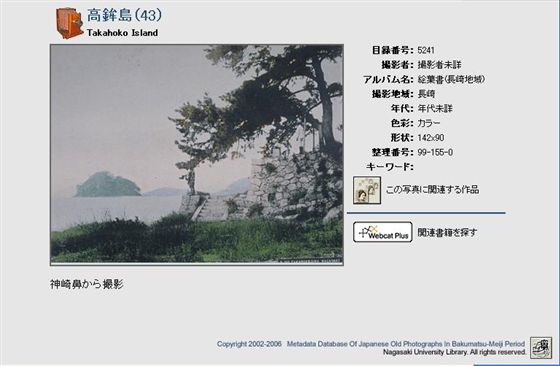

目録番号:5241 高鉾島(43)

目録番号:4807 神崎鼻からの鼠島

目録番号:3939 高鉾島(35)

■ 確認結果

長崎港の港口、小榊・神ノ島地区の島々を写した古写真の4枚。いずれも指摘によりタイトルや説明などは訂正されているが、再度まとめて見てみよう。

目録番号:3812 高鉾島(19)

神ノ島右端と重なって手前に「鼠島」が黒く写っている。撮影場所から「鼠島」は横に見えるのに、同島を正面に見る現在の長崎市小榊支所裏手の方の高台にある「小榊村大悲寺から」と説明していた。

「鼠島」を見落としている。訂正された説明どおり、この古写真は、港口にある「神崎鼻」から撮影されている。次の目録番号:5341と比較。松の木は同じでないか。根元近くに上がって写したようだ。

目録番号:5241 高鉾島(43)

石垣がある台場か神社のような所の中央に、ひとり人を配した写真である。撮影場所が不明だったのか、以前はまったく説明がなかった。今は「神崎鼻から撮影」と説明が追加された。

高鉾島と神ノ島が写るとおり、前の目録番号:3812と同じく、「神崎鼻」から撮影されている。

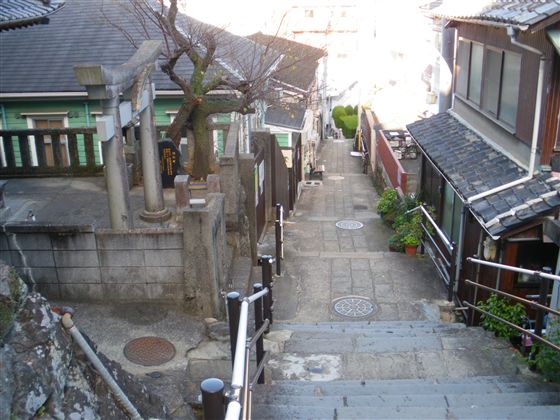

「神崎鼻」は、女神が対岸となる長崎港の重要な湾口。古くから台場や見張所が築かれた。

現在は、「JF全漁連長崎給油所」の大きなタンクが立ち並ぶ。通常は入場禁止だが、以前に中へ特別に入れてもらい、遺構と島々の位置関係を写してきた。

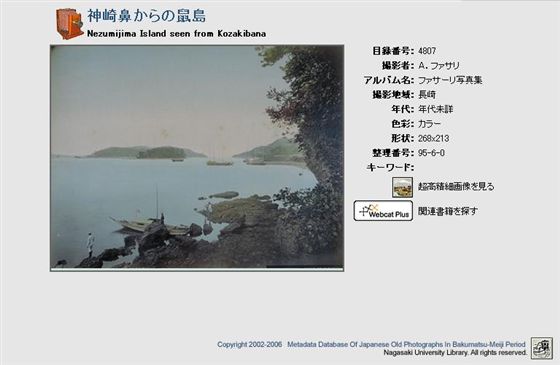

目録番号:4807 神崎鼻からの鼠島

最初の目録番号:3812と比較。カメラの向きが右へなったアングル。神ノ島と重なりこれも手前に「鼠島」が写っている。

なのに、以前のタイトルは「神の島からの鼠島」であった。沖に「神の島」が写っているのに、誤認がひどい。

神ノ島が埋め立て陸続きでなく、小瀬戸の間に海峡があったことが良くわかる古写真。

目録番号:3812及び目録番号:5341と同じく、これも「神崎鼻」から撮影された写真である。今のタイトルは「神崎鼻からの鼠島と神の島」とすべきでないか。

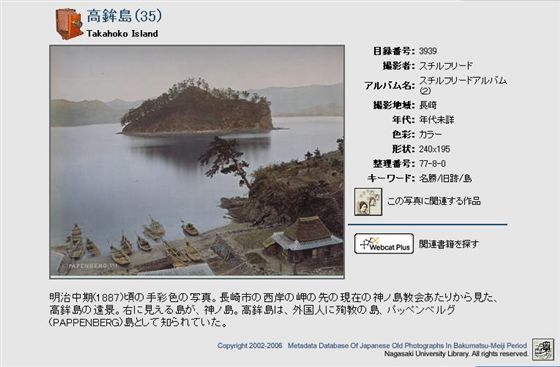

目録番号:3939 高鉾島(35)

神ノ島教会へ行くと、高鉾島を近くに望むまったく見慣れた状景なのに、撮影場所を以前は「小瀬戸町あたりから」と説明していた。同じようなアングル作品は多くある。

指摘により「現在の神ノ島教会あたりから見た、高鉾島の遠景」と説明を訂正されたのはよい。しかし、「長崎市の西岸の岬の先の現在の神ノ島教会…」と、続く「右に見える島が、神ノ島」の説明は、やや意味不明。

神ノ島は小瀬戸から離れた島であったし、高鉾島を手前の神ノ島から写している。