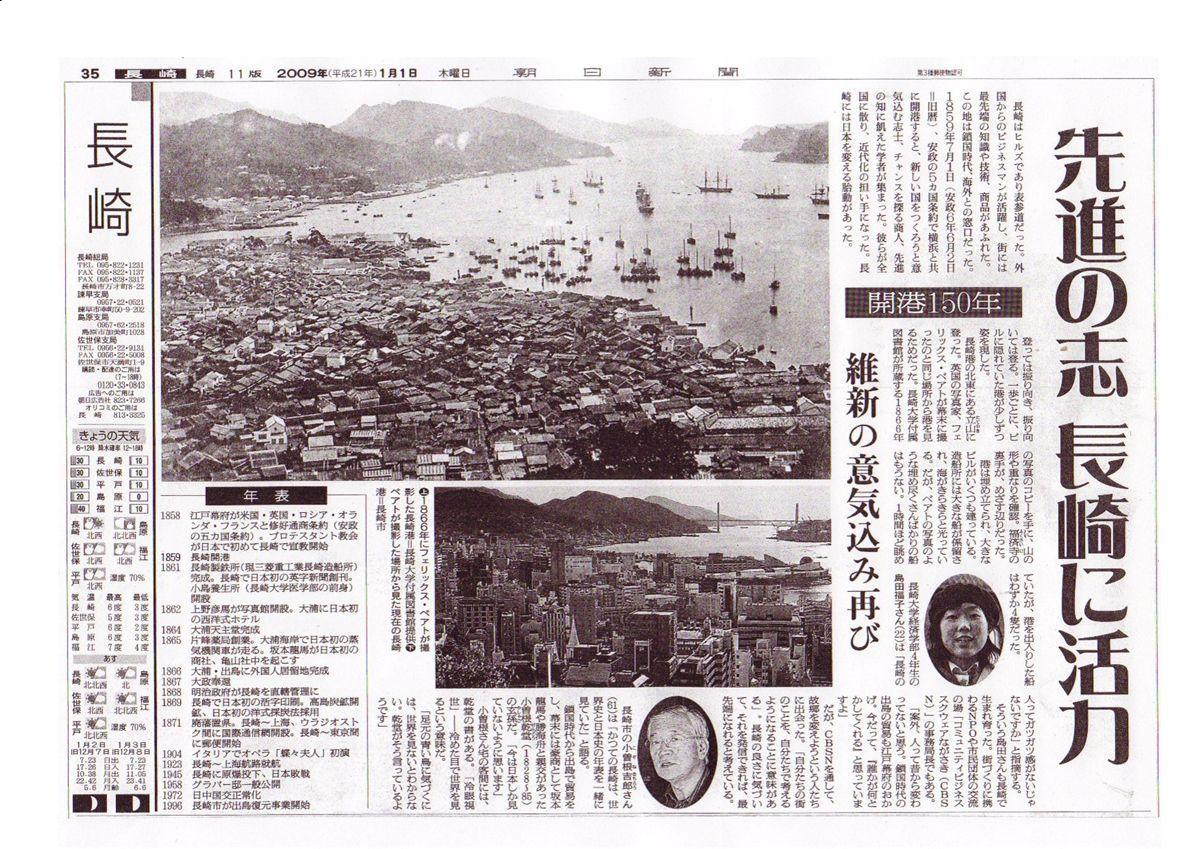

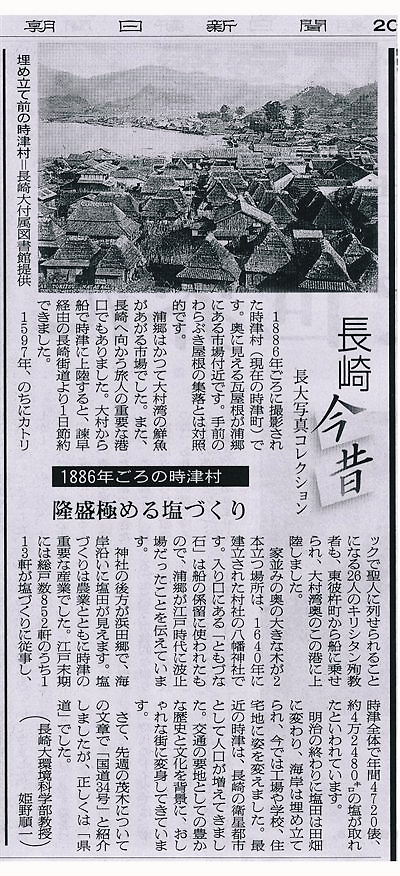

長崎の幕末・明治期古写真考 目録番号:2900 福済寺からの長崎市街(1) ほか

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」に収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

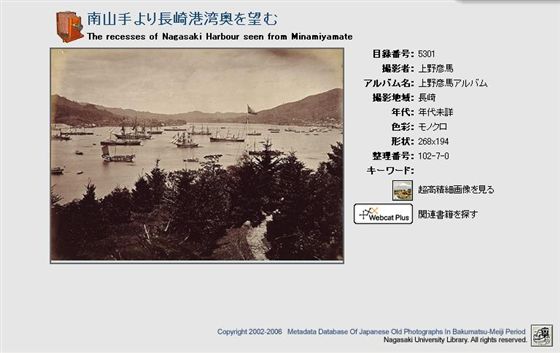

目録番号:2900 福済寺からの長崎市街(1)

目録番号:4215 長崎港と中町教会

(関連作品)

目録番号:5109 長崎福済寺からの長崎港(2)

目録番号:5110 長崎福済寺からの長崎港(鉄道用地工事中)(3)

目録番号:5618 福済寺からの長崎市街(2)

■ 確認結果

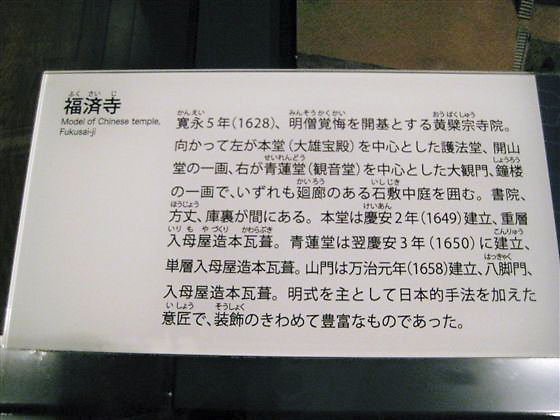

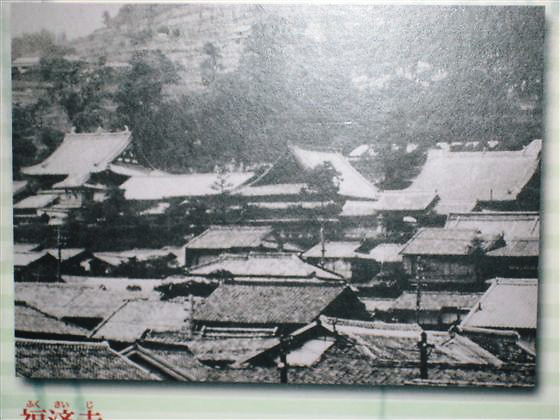

フーコの振り子がある「萬国霊廟長崎観音」で有名な長崎市筑後町の「福済寺」。長崎原爆により、本堂・大雄宝殿などすべて焼失した。

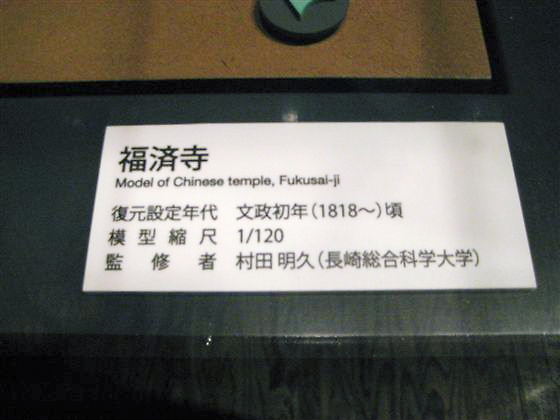

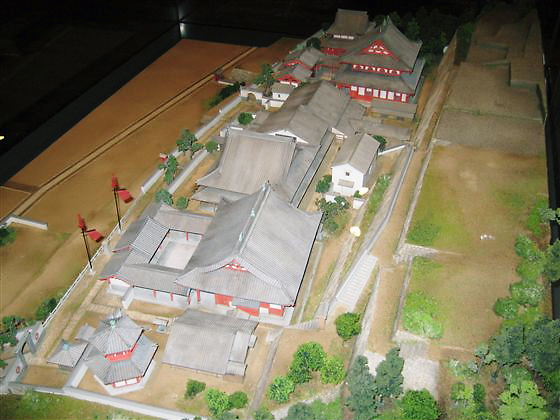

文政初年(1878〜)頃の復元模型が、長崎歴史文化博物館2階に展示されている。監修者は、村田明久氏(長崎総合科学大学)。住職から話を聞き、当時の寺の配置と様子を知るため、模型を写しに行った。唐人屋敷の模型もあった。関連作品の次の項も参照。

参道は現在の位置と違う。山門をくぐって鐘楼・青蓮堂・旧本堂書院・大雄宝殿・開山堂があった。現在の住職宅が旧本堂書院、観音の建った所が大雄宝殿となる。福済寺の甍には、鯱と五重塔があったのが特徴。本蓮寺はない。

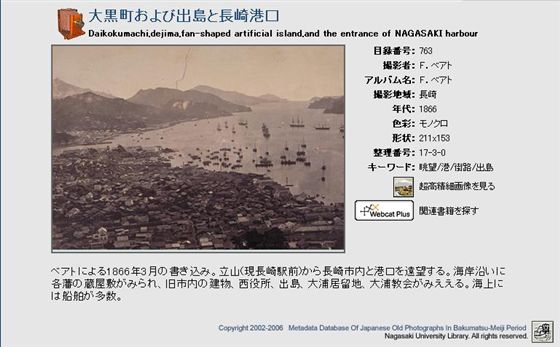

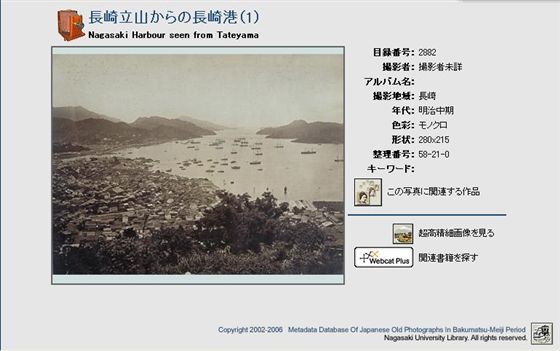

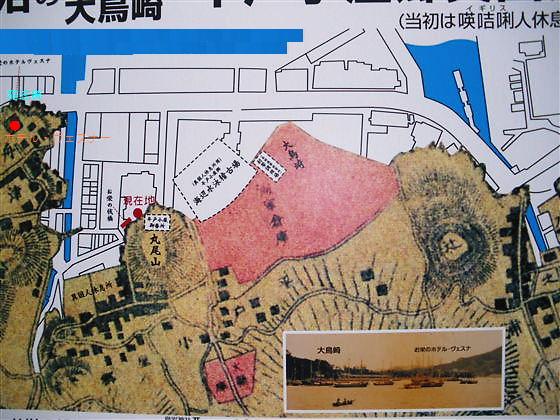

目録番号:2900「福済寺からの長崎市街(1)」と目録番号:4215「長崎港と中町教会」とも、福済寺の旧本堂の屋根越しに大村藩蔵屋敷跡(後に中町教会が建つ)と長崎港を撮影しているものと思われる。

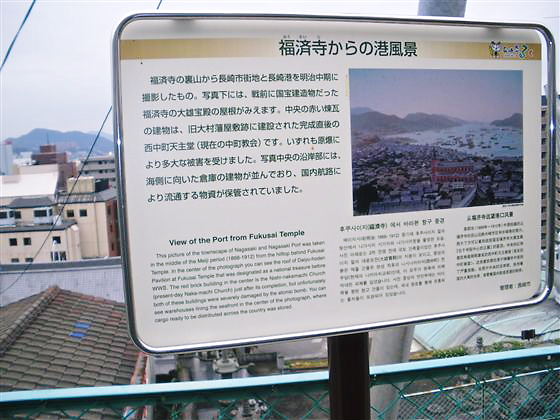

最近、目録番号:4215「長崎港と中町教会」の古写真で、福済寺の裏手の道にさるく説明板が設置された。表題を「福済寺からの港風景」と変えている。

現在の寺の屋根が似ているから、この場所に設置したと思われるが、設置場所の間違いでないだろうか。

建物の向きが変っており、説明板の「写真下には、戦前に国宝建造物であった福済寺の大雄宝殿の屋根がみえます」とはならない。書院と左の鯱・五重塔がある横向きの屋根は青蓮堂と思われる。しかも、古写真に写る「中町教会」の位置が、ビルの陰となって全然確認できない。

古写真の実際の撮影場所は、現在の説明板の位置から、まだ左方へ20mほど行ったまだ高い所からと思われる。ここなら現在の中町教会の塔が見え、福済寺の屋根も確認できる。

今の位置の設置板なら、古写真は目録番号:2900「福済寺からの長崎市街(1)」に変え、目録番号:4215「長崎港と中町教会」は、中町教会に設置した方がよいと思われる。