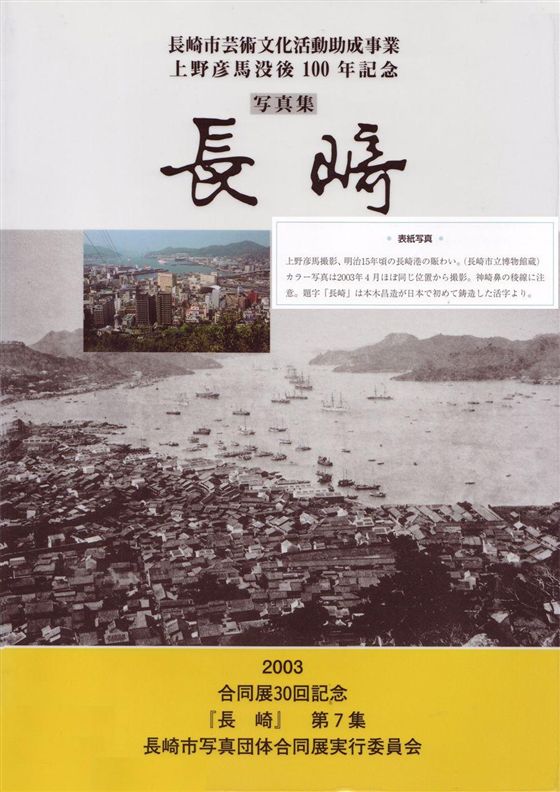

長崎の幕末・明治期古写真考 目録番号:5306 小島養生所と長崎市街地(1) ほか

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」などに収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

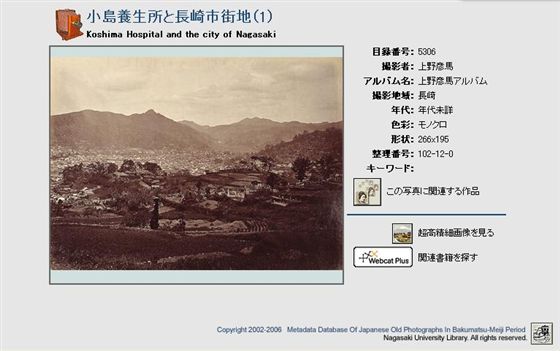

目録番号:5306 小島養生所と長崎市街地(1)

〔画像解説〕

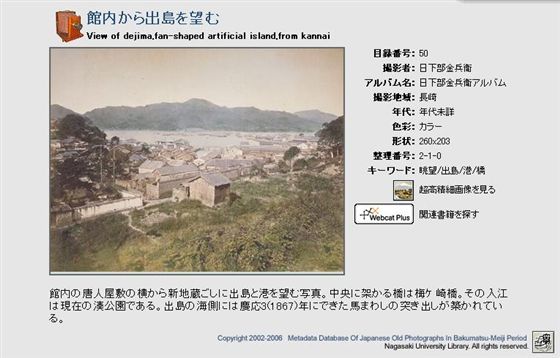

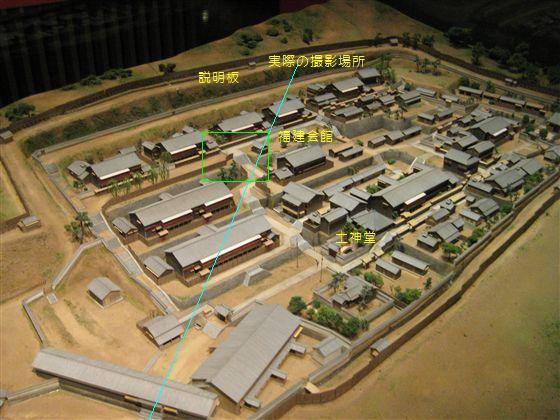

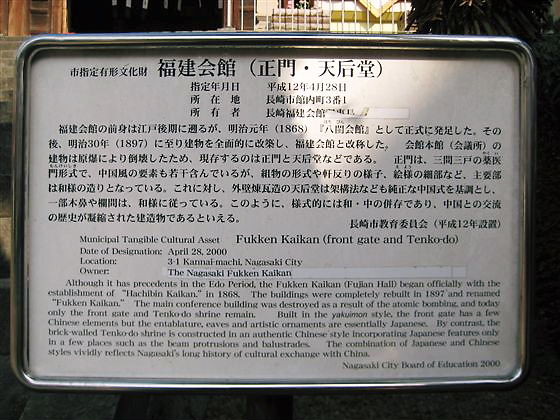

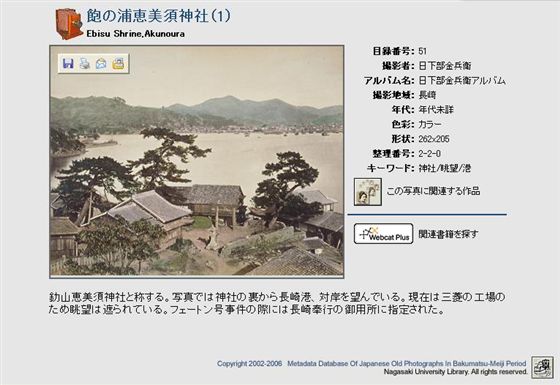

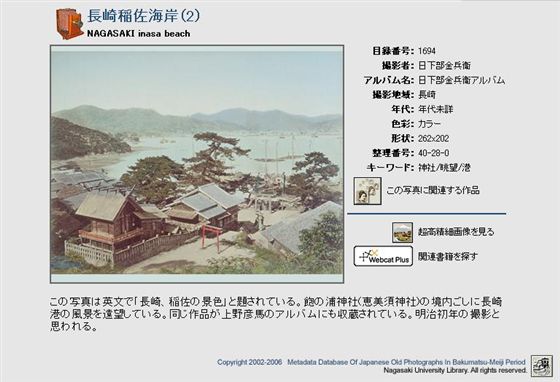

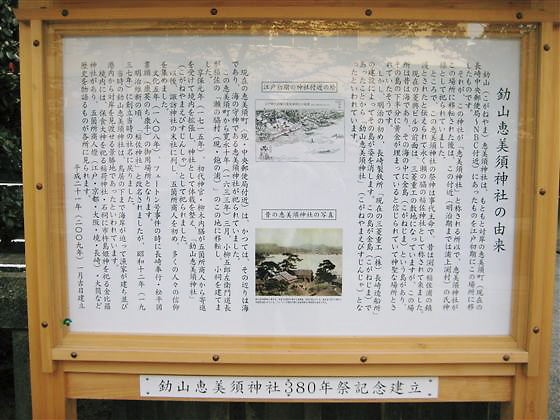

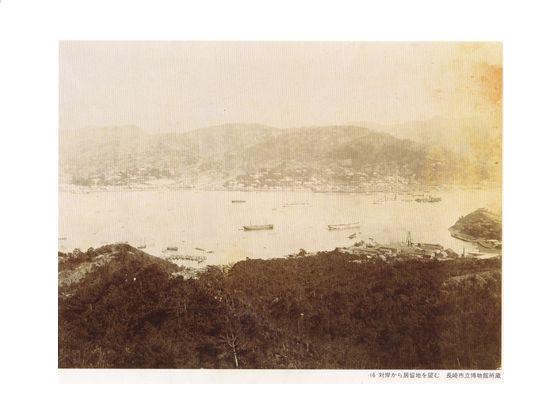

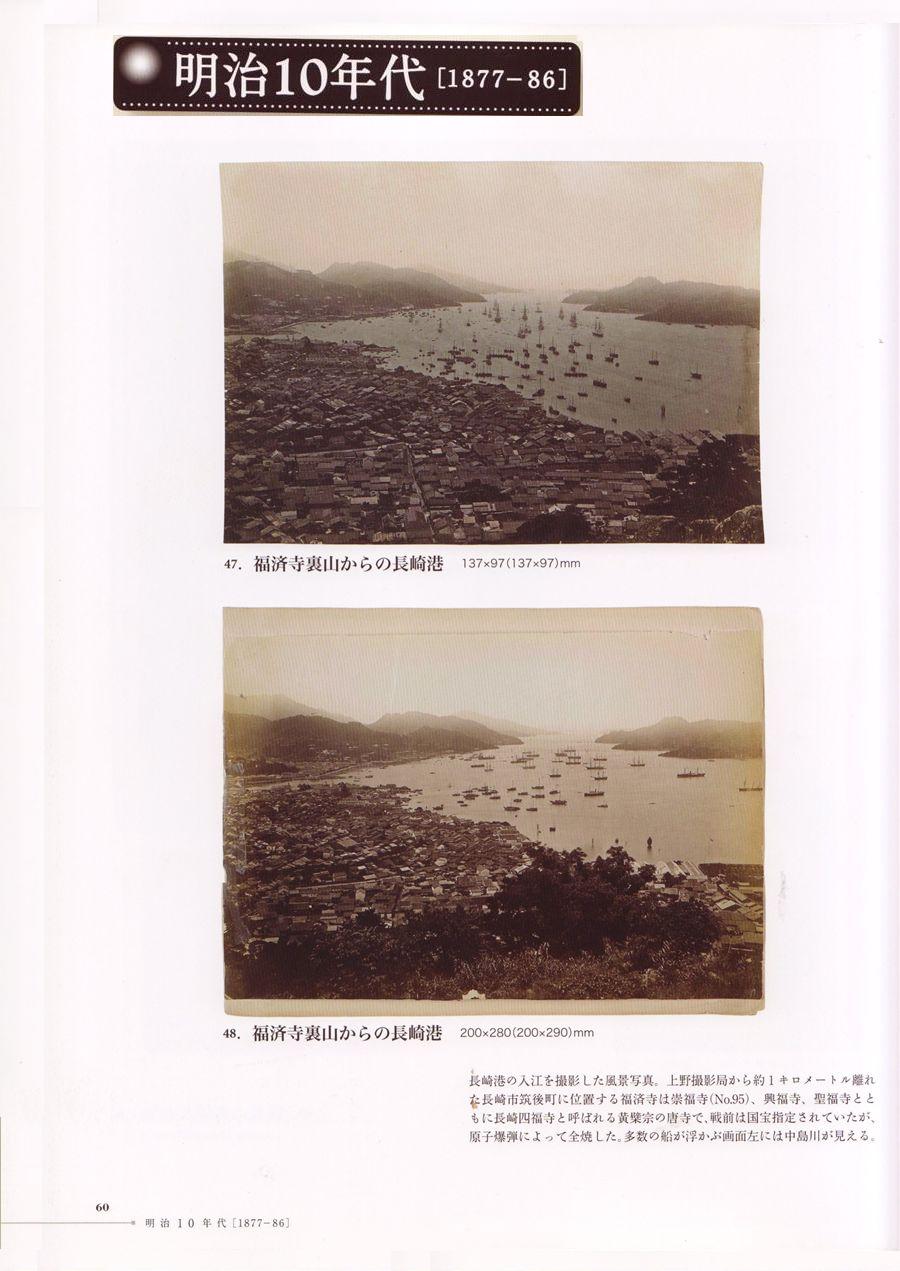

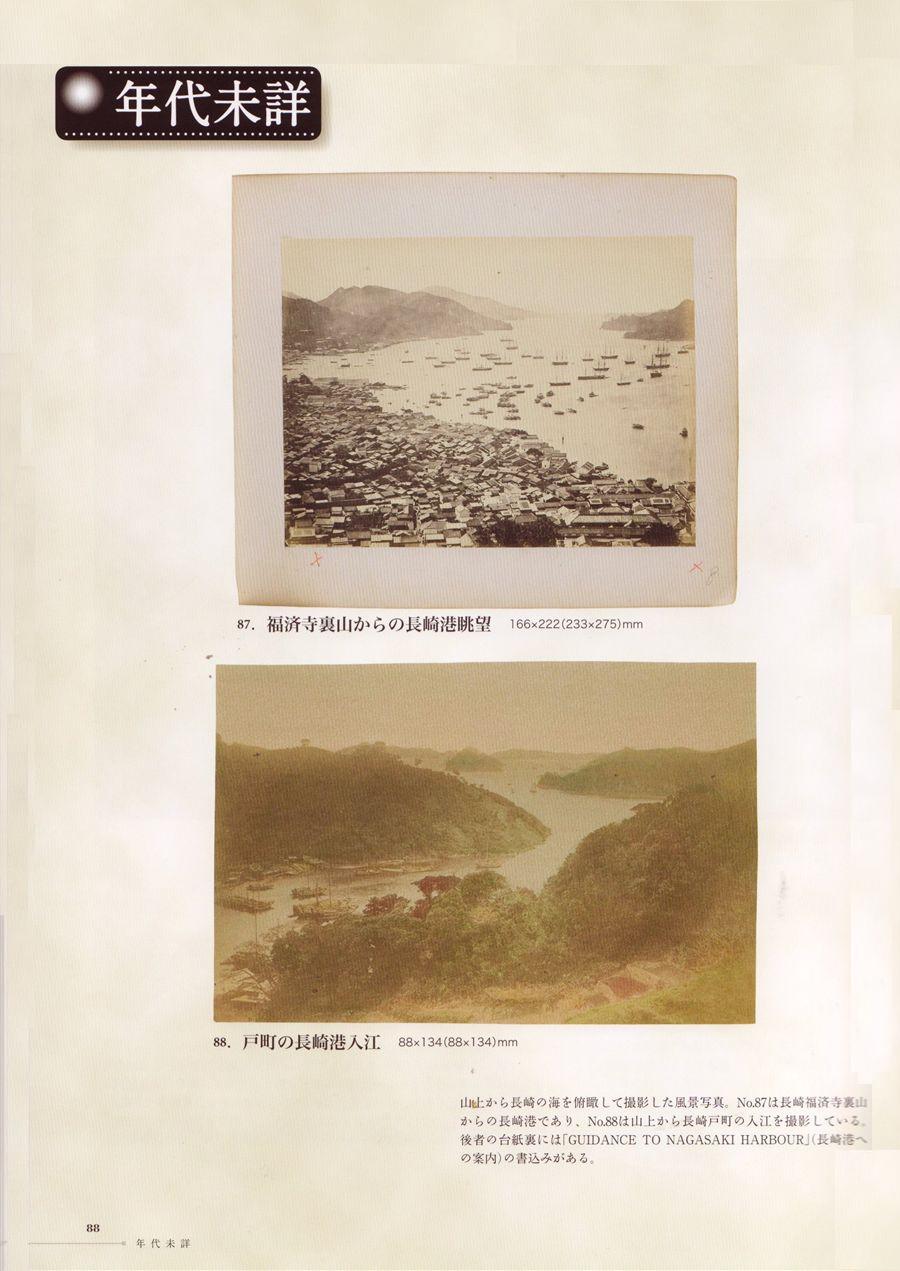

小島山手山腹から小島養生所越しに、長崎市中心市街地東側から片渕方面を見た鳥瞰写真である。撮影時期を特定できる対象が写っていないが、明治3年(1873)に元唐人屋敷が全焼しているが、それ以後の写真であるので、明治10年(1877)から明治20年(1887)前半の写真と思われる。写真右下の窪地の人家は、唐人屋敷の内部である。一際大きな屋根は福建会館の屋根である。(104−20)の写真と比べると、火災の跡が見られるので、明治3年(1870)ここが全焼した後のものある。

その右の小高い丘の上の建物は小島養生所の建物である。目録番号5383(整理番号104−24)の写真と比べると多く、その後多くの建物が造られ、施設が拡大したことが分かる。万延元年(1860)創建当初の施設の名前が小島養生所、地続きに所に医学所を新設、精得館と改称、さらに長崎府医学校と改称、長崎医学校、第六大学区医学校と変更、明治24年(1891)浦上に移転した。どの時代の写真かは明確ではない。立山の山裾に筑後町の寺院群から諏訪神社にいたる遠景がみえる。

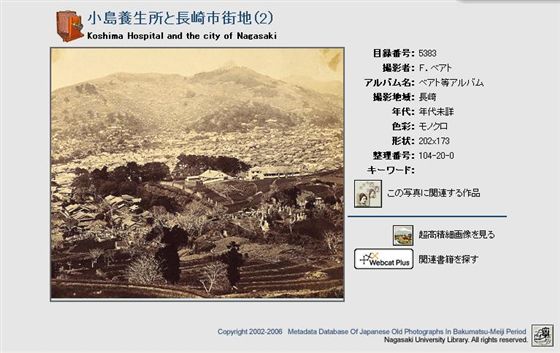

目録番号:5383 小島養生所と長崎市街地(2)

■ 確認結果

目録番号:5306「小島養生所と長崎市街地(1)」の超高精細画像による解説は上記のとおり。次の目録番号:5383「小島養生所と長崎市街地(2)」の解説もほぼ同じ。撮影場所は「唐人屋敷山手中腹から」と解説している。

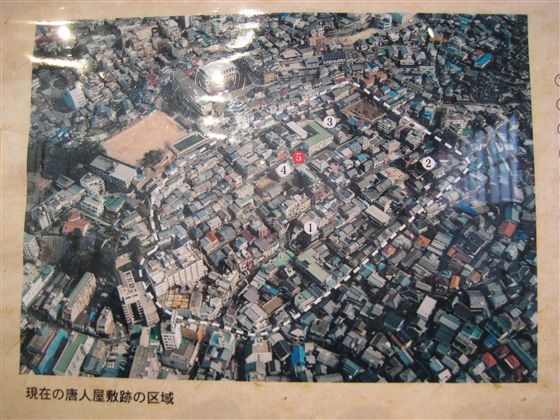

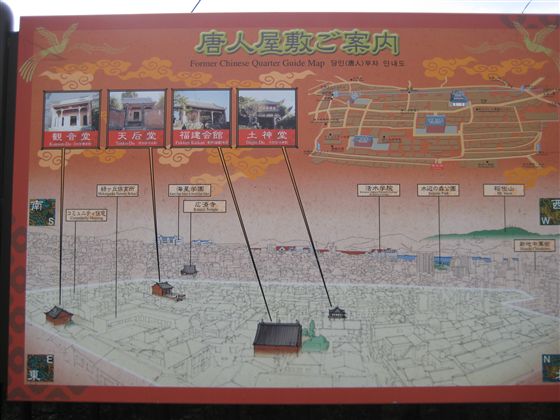

古写真のさるく説明板が、佐古小学校周辺の「唐人屋敷景」の説明板のすぐ上の坂道に設置されている。

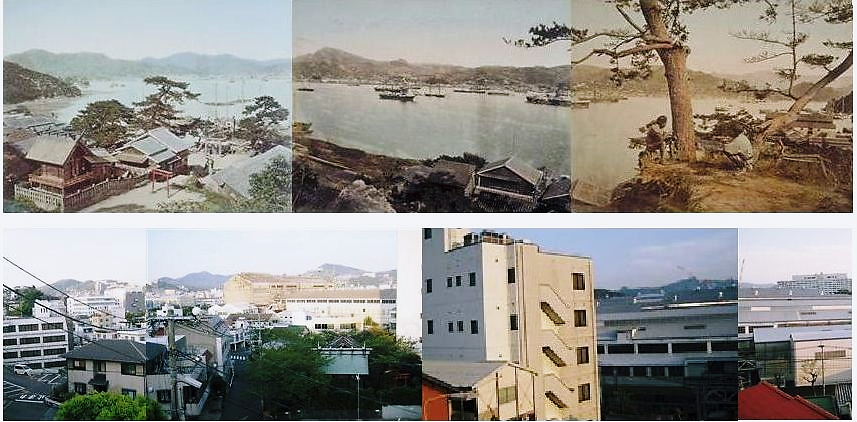

2枚の古写真とも、拡大の違いがあるが、撮影場所は同じであろう。小島養生所の手前前面に十善寺郷墓地が写る。「小島山手中腹」とか「唐人屋敷山手中腹」と説明するのではなく、現在の東山手の海星学園前からドンの山へ登る坂道の途中、中新町の南部15街区あたりから撮影されたと思われる。隣は元町で「上大浦小学校跡」の碑があった。

現在の写真は、角の柿田ビル左先から墓地内を数段下がった高木家墓地から写した。

ここなら唐人屋敷内の「福建会館」の屋根が、現在でも確認できる。この辺りは十善寺郷墓地の一部に変貌していた。

ドンの山からは、右端の風頭山からの尾根の重なりを考えると、登りすぎとなる。