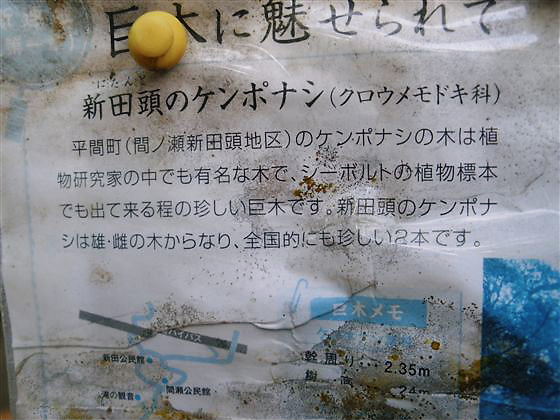

加勢首にあった剣道場−「錬武館」の標石 長崎市現川町

次は、東長崎地区連合自治会「2000年の東長崎」平成13年刊、郷土の誇り40頁にある三浦道場の記録である。

現川分校は、平成20年4月高城台小学校の開校によって同校の分校となった。裏手の墓地内にあった三浦家の墓や「筆子塚」も、すべて今は茨城県に移されたらしく、見ることはできない。

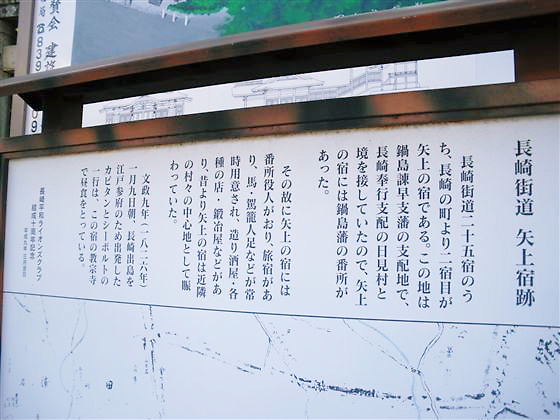

49 幕末の矢上現川住 剣術家 三浦助之烝

幕末現川で道場を開いていた、剣術家三浦助之烝については、現在現川町矢上小学校分校の裏手の墓地内に、三浦助之烝の師匠の石祠が建っている。

師匠の徳を讃えて碑を建立したものを、一般に「筆子塚」という。師匠は、赤松二郎(次郎)、独歩斎鉄仲と号し、水戸藩浪士、一刀流と神陰流をあわせて、神陰一刀流と称した。

赤松次郎と矢上との関係は、幕末諫早領公により武術の奨励により、長崎に住んでいた水戸浪士赤松二郎が、現川の三浦道場と矢上神社境内の林田道場に、師匠として招かれた。…

※三浦道場は、幕末に道場で寺小屋をもち、明治になると、道場を校舎として、児童を集めて授業を始めた。これが矢上小学校現川分校創立の前身となった。

郷土誌に表われていないが、現川の加勢首にも剣道場があったそうである。

現川分校の前を通りJR現川駅から現川峠を越し、長崎市西山台団地へ出る道を上がって行く。この谷の集落が「加勢首」で、最奥の家のきれるところのちょうど左側道路脇に、古い観音堂と墓がある。現川峠越しの旧道が前に残る。観音堂の石燈籠には「文化七年 仝十月吉日」銘。

観音堂裏の車道から一段高い墓地に、細長い標柱と自然石に乗った墓碑を見かけた。

18cm角、高さ2.3mの標柱は、4面に次のような意を刻んでいる。

「大正二年大演武会二於テ総裁宮大勲位功二級 貞愛親王ヨリ七十歳尚ホ演武ヲ栄トシ今詞ヲ賜ヒヤ」「総裁宮ヨリ演武□□中術ノ精錬ナルヲ表示セラレキ」「本会二功不勘トメ総裁宮ヨリ褒章及ビ記章ヲ賜ヒキ」「錬武館主誌之」

一方、古い自然石に乗った墓碑は、「樋口銕市之墓 玄武斎勇道智剣居士」「大正八年十月二十四日生」と刻む。いかにも剣術家らしい戒名だが、標柱とは年代が合わない。

畑をしていたすぐ下の家の奥さんに聞いてみた。ここは諫早市に住む樋口家の先祖墓。 墓名の樋口銕市氏の先々代くらいから、この車道下の今は竹林となっているところで、剣道場を開いていた。これが「錬武館」という道場ではなかったか、という話である

杉澤翁昭和7年図の「現川維新前後の面影」を見ると、加勢首の現地の場所に「錬武館」と、墓下に「樋口」邸が描かれている。

「樋口家」といえば、先の「筆子塚」の石祠建立施主名に三浦助之烝・林田要之進に続き「樋口善太夫」の名がある。

同郷土誌18頁の「12、樋口渡瀬」には、「矢上橋付近を樋口渡瀬といい、矢上の豪族樋口一族がこの近くに住んでいたものと思われる」となっている。

加瀬首住いだった剣道場主「樋口家」も、これら武勇一族の流れをくむ家系ではなかっただろうか。地元において詳しい考証をお願いしたいものである。