(3)矢上八幡神社のクスノキ 長崎市矢上町

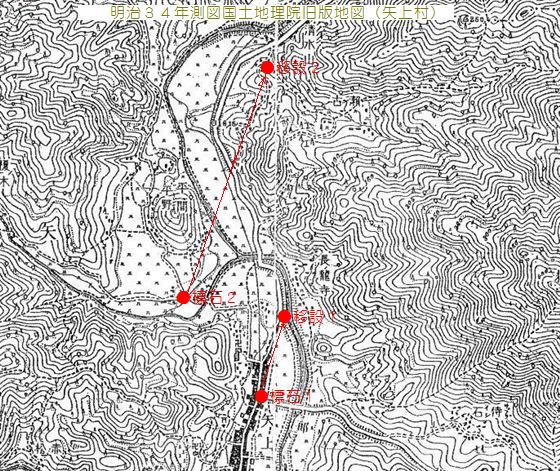

国道34号線を行って、番所橋バス停先の中尾入口交差点から左折する。すぐ次の通りが旧長崎街道の道で、右折すると一方通行となって矢上宿の矢上神社前へ続く。

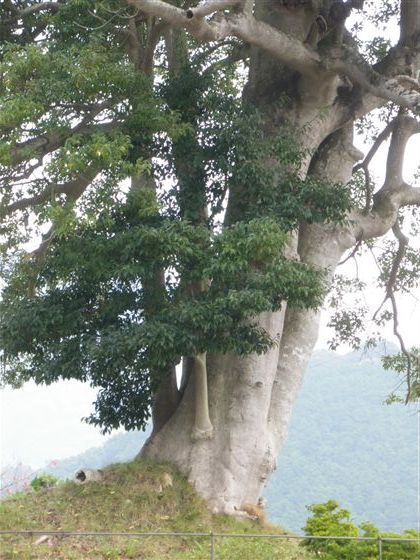

クスノキのある「八幡神社」はその中ほど。矢上小学校先の左奥に参道の石段が見え、両脇に大クスノキが立つ。最後の写真が、小さいクスノキの方の根元。

次の樹木の再掲。 https://misakimichi.com/archives/283

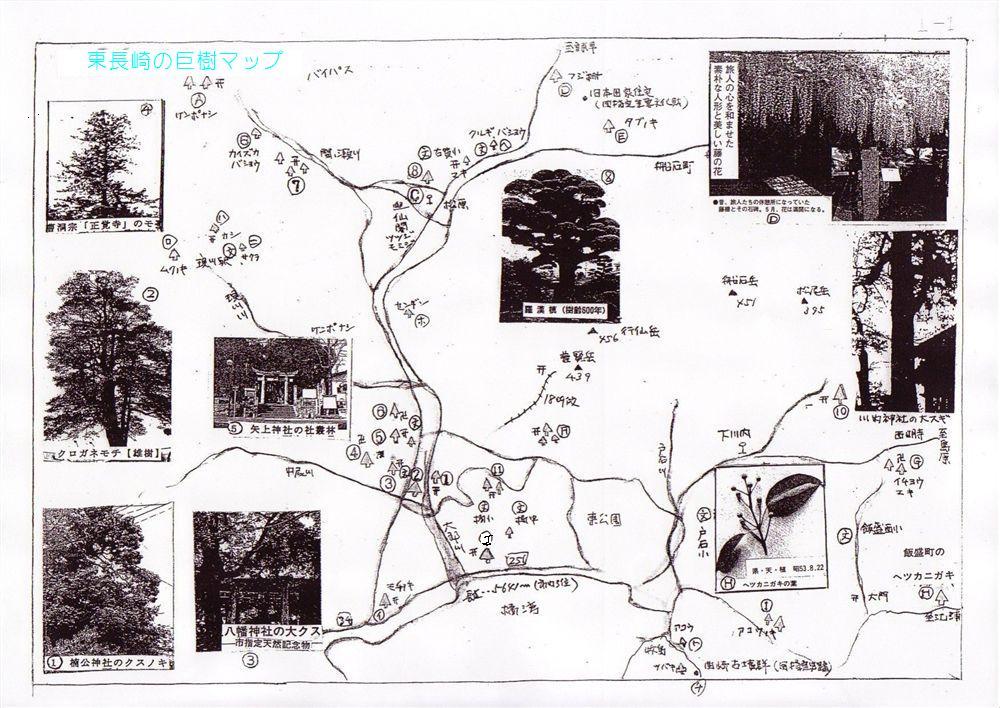

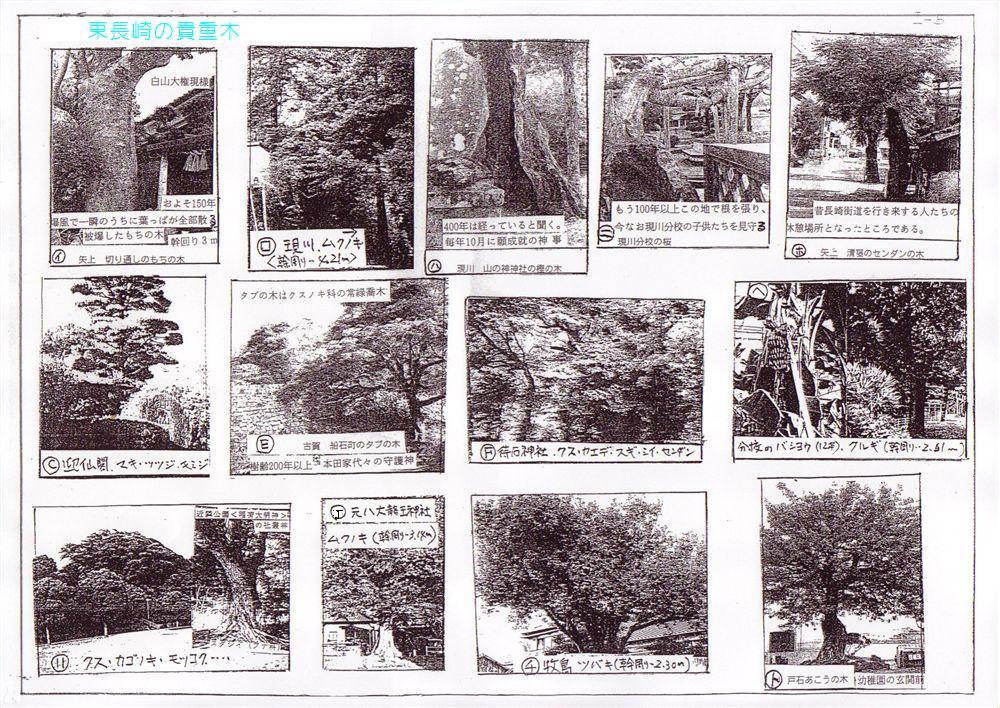

2001年7月開催「第15回 ながさき巨樹・巨木を見る集い(東長崎地域)」調査結果一覧による説明は次のとおり。

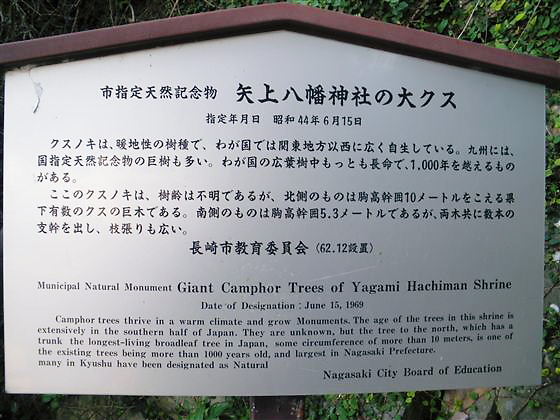

(3)矢上八幡神社の大クス 所在地:長崎市矢上町 矢上八幡神社境内

長崎市指定天然記念物(昭和44年6月15日指定)

クスノキ(クスノキ科) 幹周り 10.20m 樹 高 22.0m

クスノキ(クスノキ科) 幹周り 5.30m 樹 高 23.0m

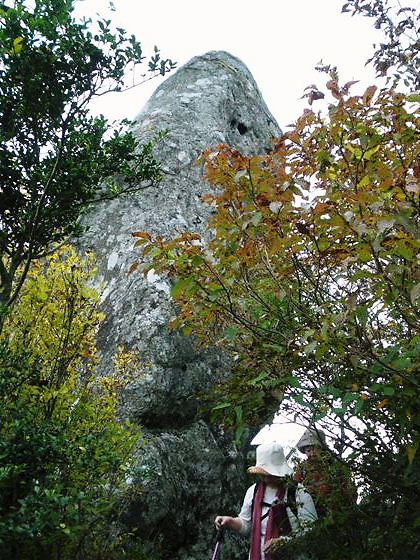

八幡神社(1732年建立)の石段の上部に2本並んで立つが、北側のクスノキが特に大きく、大きさでは県下第7位にランクされる。

かつての長崎街道で、いまは九州自然歩道となった一角にそびえ立つ巨樹でもある。