陸軍用地境界標石の受難 佐世保市相浦 愛宕山

長年にわたって、要塞地帯標や軍港境域標など踏査し研究されている佐世保市在住、高橋輝吉氏から最近

10月14日と11月5日に送ってきた資料。新しくデジカメを買ったので、10年前に写した標石の写真と比較するため、近くの山を訪れたという。

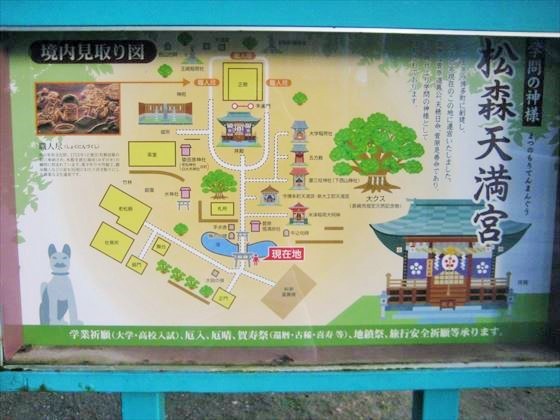

「山の名は??伏します」とあるが、「高速道路近く 実盛谷(さねもりだに)です」とあり、佐世保市相浦の愛宕山の東側斜面となる実盛谷一帯の話だろう。

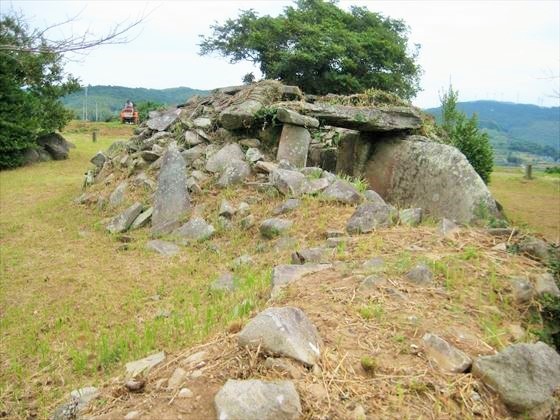

「愛宕山」は標高259.0m。佐世保市の西九州道の ”相浦中里IC”傍にある円錐形の山。「飯盛山」・「相ノ浦富士」とも呼ばれている。

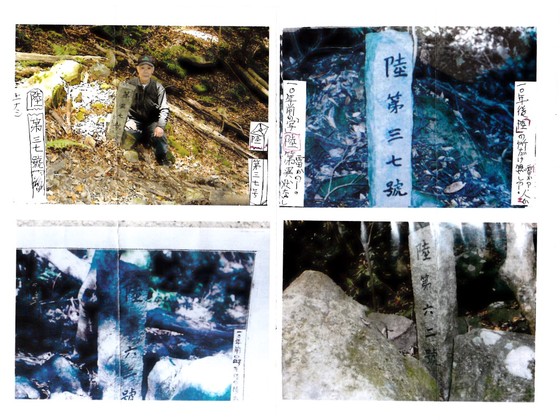

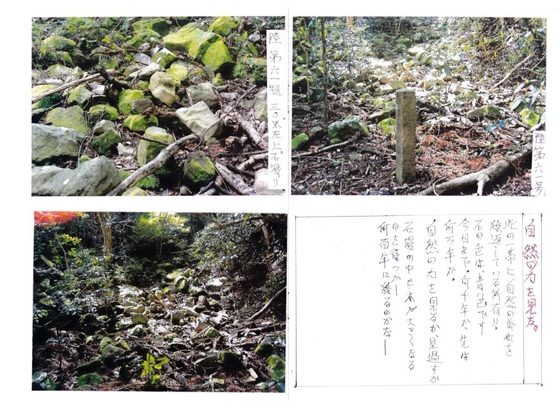

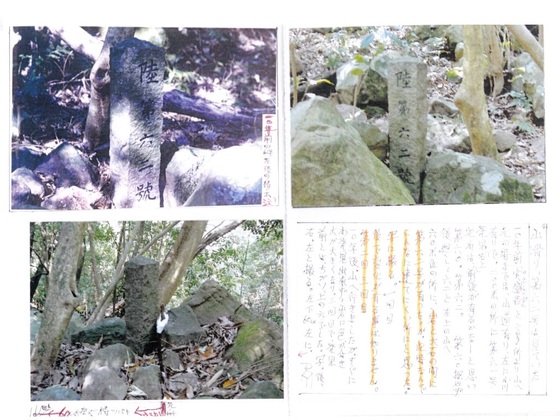

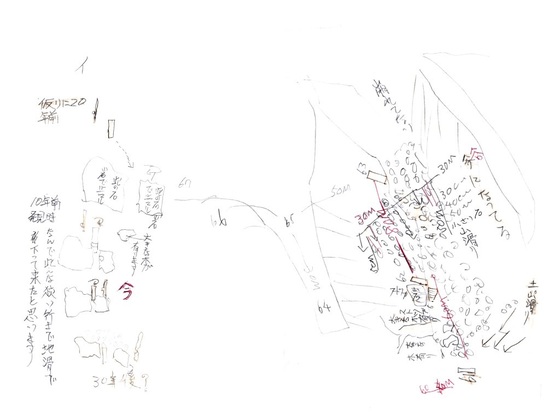

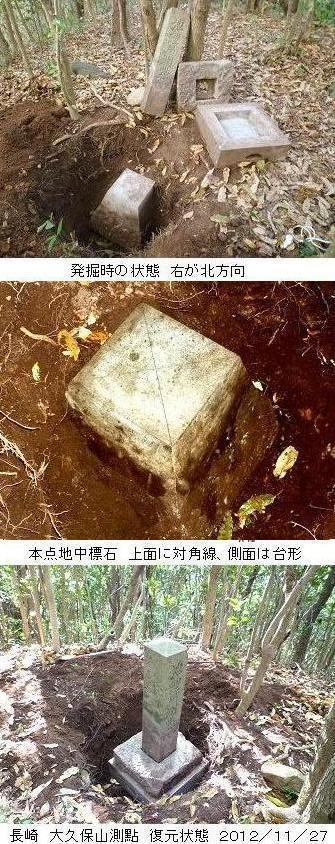

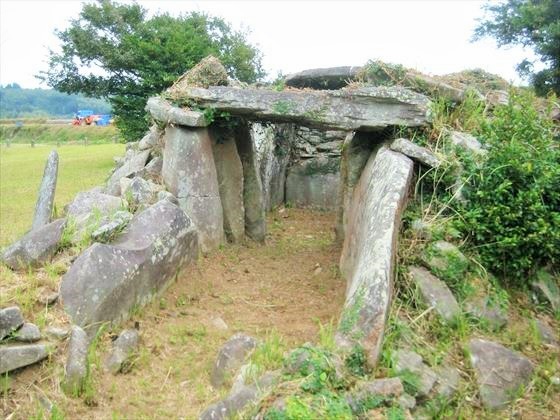

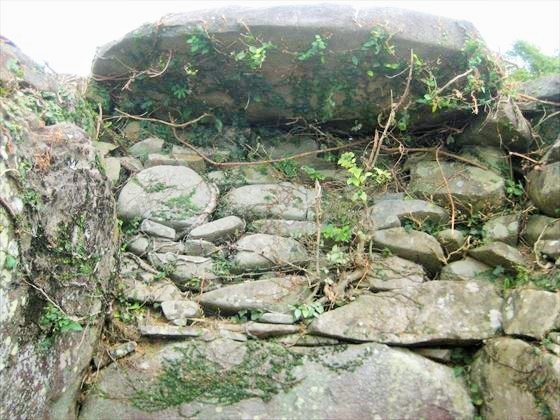

年代は不明だが戦時中、陸軍が愛宕山に堡塁を築く計画があり、用地を接収し境界標石を建てた。これが高橋氏写真の「陸第三七号」や「陸第六二号」などであろう。結果的には、堡塁は築かれず、陸軍境界標石だけが数本残ったとの高橋氏の話である。

同氏は10年前にこの標石を丹念に探し、写真に残していたので、現在はどうなったか、実藤谷のその地点を本年3月、デジカメで再確認に行った。この報告の要点。

今年3月「デジカメ」にと思い、山へ行ってみました。

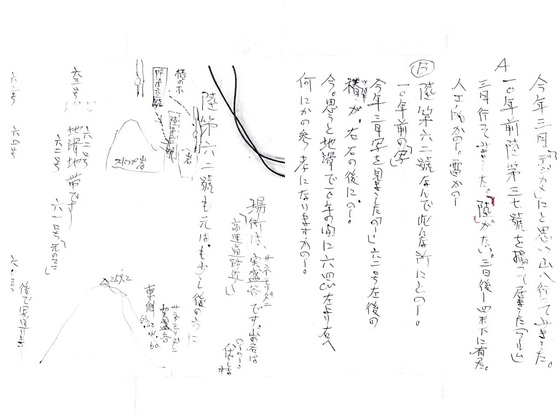

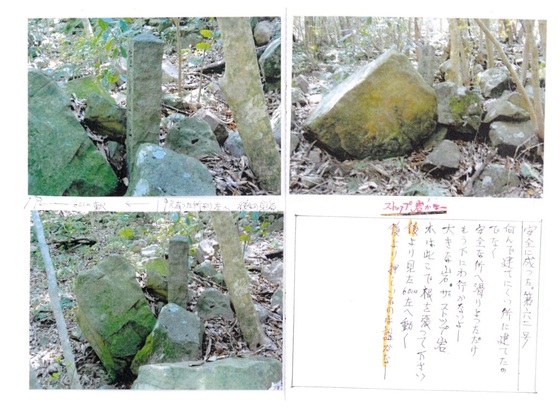

A 10年前「陸第三七号」をフイルムで撮っていました。3月行ってみました。「陸」がない。3日後—4m下に有った。人工的か?。雷か?

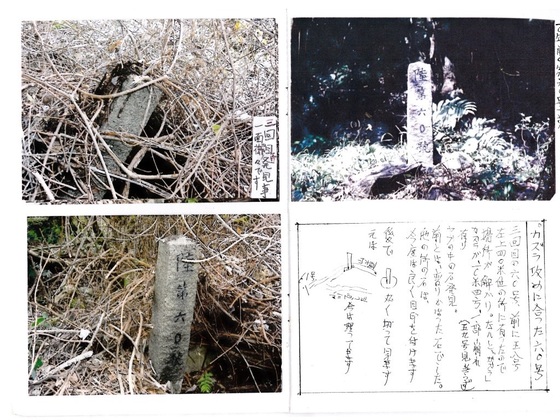

B 「陸第六二号」なんで此んな所にと?。10年前の写真あり。今年3月、写真を見ました。「?」。六二号左後ろの椿が、右石の後ろに。?。今、思うと地滑りで10年の間に64cm左より右へ。何かの参考になりませんか?

以下、写真と資料が多くあった。愛宕山の現地をまったく知らない私には、理解しにくい点もあるが、資料をそのまま全部載せる。地滑りの原因は記していない。山間の地滑りなどで戦時中の陸軍用地境界標石も、頭部を欠いたり位置を変えるなど受難に遭っていることを、高橋氏は報告しているのである。