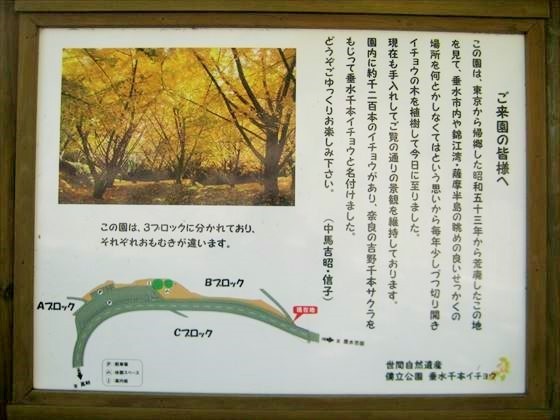

垂水千本イチョウ 垂水市新御堂

垂水市観光協会HP「鹿児島県垂水市の観光案内-たるみずinfo」による説明は、次のとおり。NPO法人かごしま探検の会により「世間遺産・僕立公園」に指定されており、見頃は12月上旬となっている。垂水市役所前の県道71号線を東へ、車で約10分(約4.7km)

垂水千本イチョウ

30年程前、中馬吉昭氏が先代から引き継いだミカン山(荒れ放題)を前に思い描いたのはここに銀杏を植え東京原宿にある銀杏並木を再現できないかという事だった。中馬家は畠山重忠の流れで垂水伊地知家の分家にあたり氏で29代目になる。東京のデパートをやめ、帰郷した氏は鹿児島の不動産屋に勤める傍ら休みの日にコツコツ切り開き(平地なら機械もはいるが傾斜のきつい段々畑、ほとんど手作業)最初植えたのは7本だった。(木市で買ってきた)現在1200本

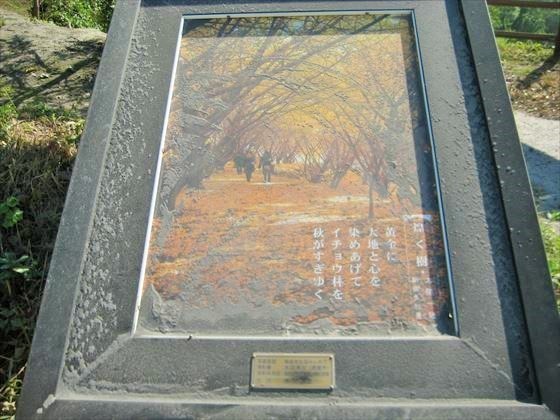

銀杏の見ごろは毎年異なるが22年度は11月25日~12月10日、23年度は12月1日~20日だった。気候の変化(紅葉する頃の寒暖差が大きい程きれいである)に影響される。中馬氏が一番恐れているのは台風で実が落ちてしまうこと。熟さない内に落ちると収穫ゼロで紅葉も葉が傷むと深い黄金色にならない。

銀杏だけでなく駐車場近くに樹齢100年以上といわれる山桜がある。氏は春も楽しめるよう山桜の苗100本を植えたそうです。

中馬吉昭氏のプロフィル

千本銀杏の中馬さんの事は県内はもとより最近は全国レベルにまでなったが他の顔もいろいろとおもちで自宅近くにある手貫神社の氏子として月1回の清掃は欠かさない。この手貫神社には氏の先祖中馬重頼が大永2年(1522)肥後氏と戦った時使用した長刀が(約2メートル)保管されている。この長刀、もともと馬込集落の荒人神社に奉納されていたが賊に盗まれた。後に返ってきたが物騒なので今は手貫神社に保管されている。指定はうけていないが今から489年前の戦国武将が戦に使用し(重頼はこの戦で戦死)たものが残っている。

他にも垂水の数々の委員をされ、スタートした当時道の駅たるみず、生産者代表も務められた。午前中は銀杏山の手入れ、午後は読書まさに晴耕雨読の日々です

第1回鹿児島景観大賞「個人)を受賞、 かごしま検定グランドマスターを取得