長崎の幕末・明治期古写真考 目録番号:3883 外国人の野外パーティー(1)ほか

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」などに収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。

確認が済んだものをその都度、最新の写真の状況を添えて報告したい。気の向くままの調査のため、目録番号の順は不同である。

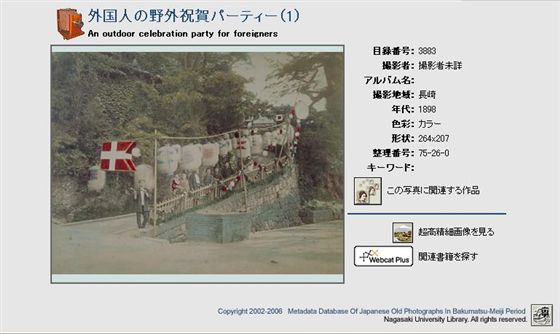

目録番号:3883 外国人の野外パーティー(1)

〔画像解説〕

元アルバムと思われる台紙に糊付けされた着色鶏卵紙で四辺は刃物で切り取られている。裏に書き込まれた黒ペンのキャプションも一部が切り取られているが、残された部分はTaken on Jubilee Day,June 22ed 1897−Gate of ”Sagarimatz”(1897年6月22日ビクトリア女王在位60年記念日、「下り松」玄関)と読める。右側の大木が巨大になった「下り松」であり、ベルビューホテル(現全日空ホテル)の玄関にあたる。提灯にデザインされたイギリスの国旗が見え、奥の横断幕に60 YEARS OUR QUEEN(我女王の60年)と読める。この写真は明治30年(1897)のこの日に催されたビクトリア女王在位60年記念の祝賀会場を撮影していることがわかる。提灯は夜会の準備を表している。前の煉瓦の囲いは古井戸か。手前の男性は剪定バサミを持っている。外の5人もホテルの従業員か。男性の作業着はパッチに半纏である。右下隅に男児が偶然写されている。

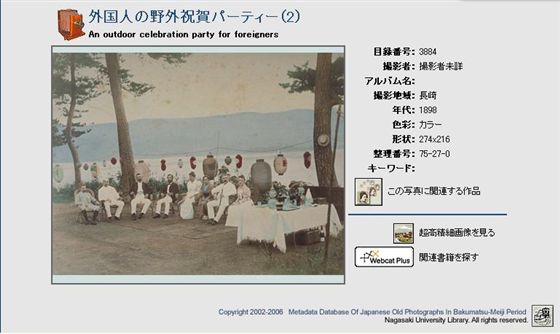

目録番号:3884 外国人の野外パーティー(2)

〔画像解説〕

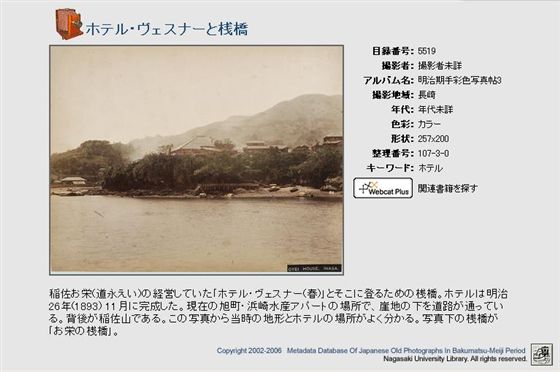

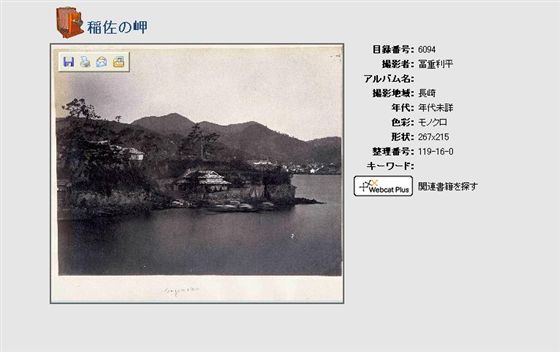

目録番号3883(整理番号75-26)と台紙の色が異なるが、同じようにアルバムに糊付けされたものから画面だけを切り離した1枚もの。目録番号3885(整理番号75-28)と併せて3枚組みで発見されているから、ビクトリア女王在位60周年記念の祝賀会の一部と推測される。場所は、目録番号3885の写真に写る高鉾島と比較して、長崎港口に稲佐側から突き出した神崎鼻である。写されているのは、夜間の野外パーティのためこの地に上陸したイギリス側ホストの領事夫妻と、長崎県知事(小松原)夫妻及び居留地の各国領事といった客人か。テーブル上にはガラスのビクトリア風の水差しとグラス、氷入れが、また食前酒と思われるワイン、シェリー、リキュール等も見える。木箱は塵紙入れか。下にはこれらを運んだバスケットが、奥には絨毯が掛かったベンチが見え、それぞれ男性の帽子が無造作に置かれている。夕暮れ前のひと時、メインテーブルの祝賀の会食に向かう直前のようである。背後の山並みは長崎半島である。

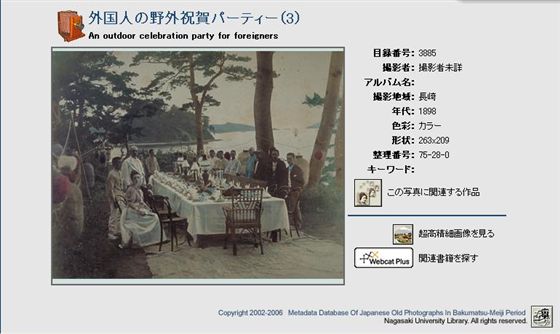

目録番号:3885 外国人の野外パーティー(3)

〔画像解説〕

台紙貼り付け着色鶏卵紙で目録番号3883(整理番号75-26)および目録番号3884(整理番号75-27)との3枚の組写真。場所は後ろの高鉾島の角度から神崎鼻と思われる。夜間のパーティのためホテルの従業員たちが船で運んできた資材で俄かに宴席を設営し藤の椅子が不揃いである。目録番号3884にも写っている女性は白服の外国男性と夫婦かと思われる。扇子をもち、時期が6月末であることに符号する。ホテル(ベルビューホテルか)の従業員は和服と洋服半々であり、中国人と思われるものもいる。テーブルは夜のためにキャンドルとランプ、提灯が用意されている。テーブルセットは本格的なフルコースで、グラス類は多く、パンのそばのナプキンには青い葉があしらわれ、カットレルもおそらく銀であり大きい。メインのディッシュは仔豚のロースト(丸焼き)で、丸ごと焼かれて大皿で並べられている。ここには出島時代の蘭人宴会の雰囲気がある。デザートにはスイカやメロン、ケーキ等が見える。

参考 目録番号:6195 ねずみ島のピクニック(1) 目録番号:6245 同(2)

■ 確認結果

画像解説は、本年6月に追加されて作成されたのでなく、以前からからあった解説と思われる。見落としていて初めて読んだ。

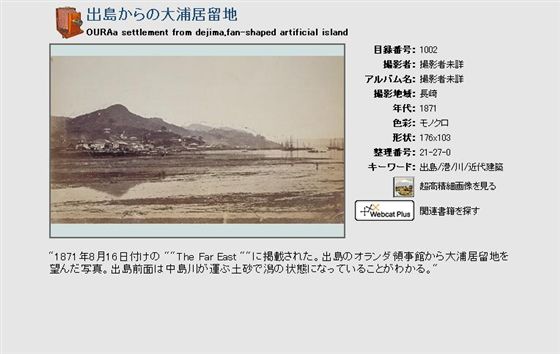

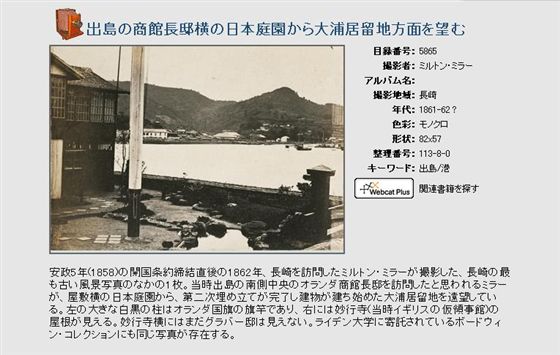

野外パーティは「神崎鼻」でなく、ねずみ島(皇后島)で行われた。これも現地確認のうえ、すでに次の記事にしているので参照。 https://misakimichi.com/archives/1540

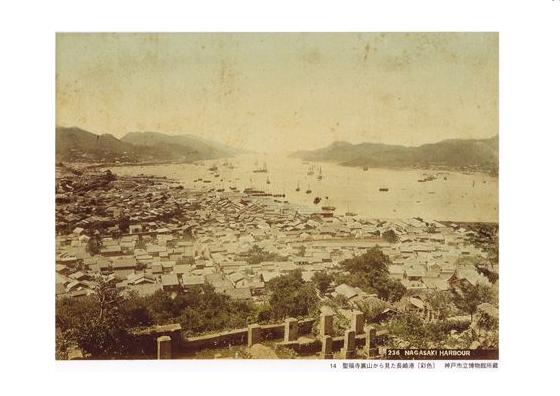

2枚目のはるかな山の稜線は、八郎岳縦走尾根。3枚目では高鉾島がすぐ前にこのような形で見え、奥は香焼島と沖の島の間の海である。

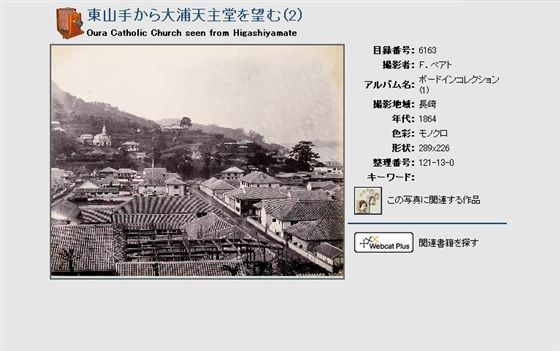

ねずみ島は安政年間から外国人の遊歩が許された。1864年(元治元年)ベアト撮影にあるように、外国人のピクニック(?)とかに親しまれた島である。ねずみ島の高台広場に会場を設け、野外祝賀パーティをしたと考えられる。ねずみ島水泳道場は、1903年(明治36年)から始まった。島の高台はひらけていたと思われる。

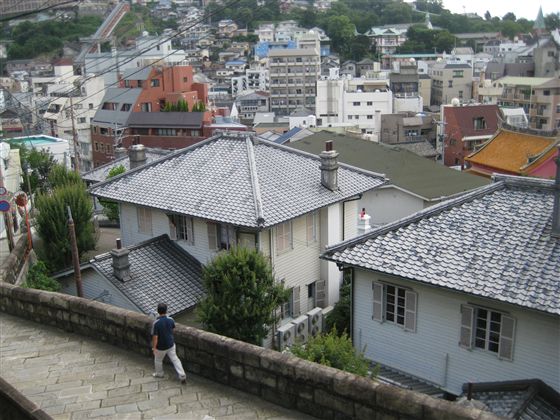

1枚目も当時の「ベルビューホテル」玄関入口の坂道の姿ではない。現在の「長崎グラバー園」出口の坂道が、一番よく似ている。

3枚目の古写真が平成19年夏頃、朝日新聞長崎地域版のシリーズ「長崎今昔 長大写真コレクション」に載った。撮影場所は「ねずみ島」であると、4月に研究レポートを届け知らせていたのに、「神の島」と説明し掲載された。

その後、なぜか「神崎鼻」と訂正されている。「神の島」や「神崎鼻」からは、このような景色とはならない。肝心な撮影場所の説明を誤っていたら、他の詳しい解説は重みがなくなる。