美女と薔薇? ベルハウスのレリーフ 長崎市東山手町

東山手居留地界隈。活水大学の裏坂を下って行き、大カーブのところは、そのまま左へ石橋に向けて昭和会病院後ろの通りへ入る。「みさき道」のコースだ。病院の建物の次に、グループホーム「ベルハウス東山手」がある。

通りに沿った2階建赤屋根の細長い建物。玄関を過ぎた白い外壁の真ん中あたりに、「ベルハウス」と書いた美女2人の顔と薔薇の素晴しいレリーフが取り付けてあった。

美女と薔薇? ベルハウスのレリーフ 長崎市東山手町

東山手居留地界隈。活水大学の裏坂を下って行き、大カーブのところは、そのまま左へ石橋に向けて昭和会病院後ろの通りへ入る。「みさき道」のコースだ。病院の建物の次に、グループホーム「ベルハウス東山手」がある。

通りに沿った2階建赤屋根の細長い建物。玄関を過ぎた白い外壁の真ん中あたりに、「ベルハウス」と書いた美女2人の顔と薔薇の素晴しいレリーフが取り付けてあった。

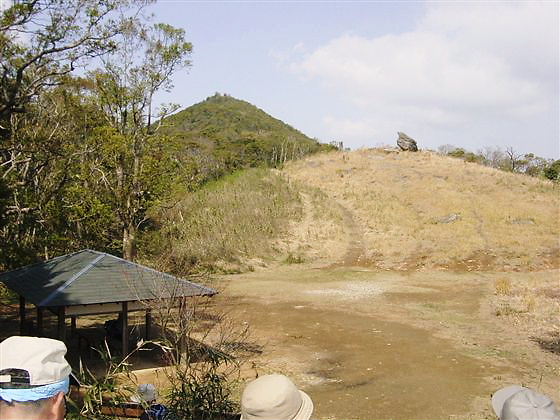

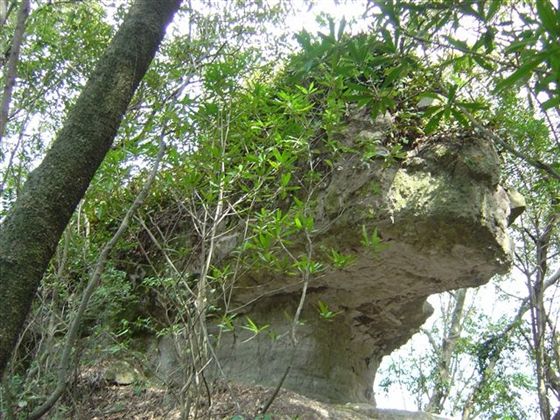

5つのドンク岩? 長崎市北浦町・神の島町ほか

岩永弘氏著「歴史散歩 長崎東南の史跡」2006春刊の76頁による説明は次のとおり。

北浦のドンク岩

天草行きフェリー乗り場先の防波堤から北浦の海辺を眺めると、丁度カエルが腹這いしたような大岩が見えます。さらに其の右側の崖は海食で断崖の洞穴となり奇観を呈しています。近くの人の話によると子供時代、此のドンク岩を化けもん岩と言っていたそうです。

岩永弘氏著「歴史散歩 長崎北西の史跡」2006春刊の78頁による説明は次のとおり。

神の島のドンク岩

神の島海岸の岩礁から眺めると殿様蛙が座っているようです。侵食も僅か進んでいるようです。聖母像は昭和24年(1949)聖フランシスコザベリオ渡米400年を記念して信者の拠出金と労働奉仕により立てられました。此の時はコンクリート製で1.7mの高さでしたが潮風の影響で亀裂が生じ、侵食が進んだので昭和59年(1984)6月再度合成樹脂製の高さ4.6mの聖母の白像が再建されました。

なお、聖母の白像が立つこのドンク岩から沖へ張り出した岩礁の上にも、猿か亀かこれもドンクか、大岩が乗ってあった。ドンク岩の上の聖母像は、太陽に光り写っていなかったので、以前の写真から持ってきた。

岩永弘氏著「歴史散歩 長崎北西の史跡」2006春刊の5頁による説明は次のとおり。

金比羅山のドンク岩

金刀比羅神社の広い境内を通り過ぎると開け、長崎人のハタ揚げで賑わう草むらの広場にでます。ここから直ぐ近くに烏帽子に似た奇岩が見え、ドンク岩と言っています。向こうに金比羅山頂や白い鳥居が見えます。山頂まで半時間の行程です。

後ろの2枚は、稲佐山立岩下と、岩屋山登山道途中にあるドンク岩。宮さんから情報があり、写真を送ってもらった。場所はそのうち詳しく聞いておく。

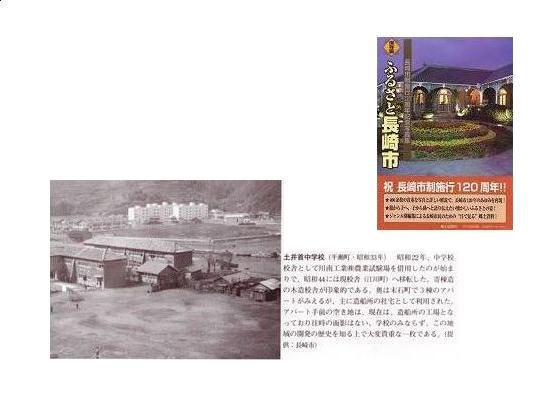

「ふるさと長崎市」の古写真考 P.183 土井首中学校(平瀬町・昭和33年)

長崎市制施行120周年記念写真集「ふるさと長崎市」(長野県松本市(株)郷土出版社2008年12月刊)に収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。

確認が済んだものをその都度、最新の写真の状況を添えて報告したい。気の向くままの調査のため、掲載順は不同である。

教育の広がり P.183 土井首中学校(平瀬町・昭和33年)

〔写真説明〕

昭和22年、中学校校舎として川南工業(株)農業試験場を借用したのが始まりで、昭和44年には現校舎へ移転した。寄棟造の木造校舎が印象的である。奥は末石町で3棟のアパートがみえるが、主に造船所の社宅として利用された。アパート手前の空き地は、現在は、造船所の工場となっており往時の面影はない。学校のみならず、この地域の開発の歴史を知る上で大変貴重な一枚である。(提供:長崎市)

■ 確認結果

鶴見台団地内の大通り坂道を下り、右方に平瀬町へと行く。すぐ左の海岸側に移転前の長崎市立土井首中学校があった。現在はNTTグランドとなっている。中学校の校舎がどのような配置で建っていたかわからないため、とりあえず現地へ行った。奥が末石町か、毛井首町も考えられる。古写真は右に船が写っており、海は右側である。そうするとやはり末石町である。

グランドへ行っても、高層アパート「サルヴァトーレ平瀬」や対岸には「FUKUOKA」の大きな工場建物が視界をさえぎる。そのため現在の写真は、NTTグランド横の「サルヴァトーレ平瀬」6階から写した。

対岸の「FUKUOKA」(福岡造船長崎工場)建物の海岸埋め立て線が、古写真のとおりなっているので、やはり末石町のアパートを望み撮影しているのがわかった。

ただし、このアパートは現在の雇用促進住宅末石宿舎や三菱深堀アパートを写したものではない。両方のアパートは昭和43年完成した深堀〜香焼埋め立てのため削り取られた山手に後で建ったものである。

古写真に写っている白いアパート3棟は現在はない。福岡造船前か三菱長崎機工場前のバス通り反対側の駐車場となっていると思われる。最後が毛井首町側を望んだ場合の写真。

■ 余 録

長崎市制施行120周年記念写真集「ふるさと長崎市」関係の古写真考は、これで終わりとしたい。27点を載せた。執筆者が見解をなかなか変えなく、編集・監修が粗雑となっているものが多い。昭和の直近の写真でもこのとおりの状況だった。

近々、長崎大学附属図書館所蔵コレクションは、国の文化財に指定されるという。文化財にふさわしいものとするため、本意でないがあえてブログにより、疑問点を具体的に指摘している。

要は現地確認を確実に行い、文献調査を徹底して、早急に正していただきたい。古写真は、長崎さるく説明板やこのような写真集に利用されている。誤った解説は、利用する側と見る人に迷惑をかけていることに思いをいたすべきではないだろうか。

上野彦馬らも草葉の陰で嘆いているであるまいか。

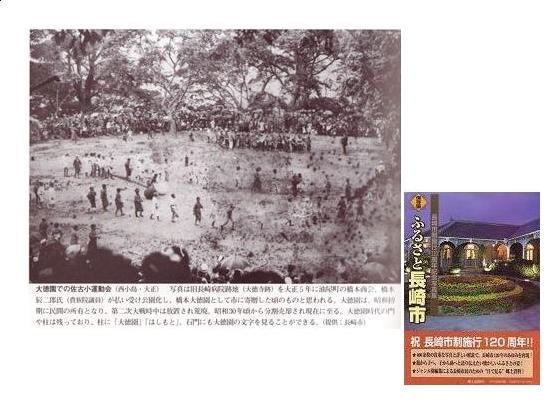

「ふるさと長崎市」の古写真考 P.179 大徳園での佐古小運動会(西小島・大正)

長崎市制施行120周年記念写真集「ふるさと長崎市」(長野県松本市(株)郷土出版社2008年12月刊)に収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。

確認が済んだものをその都度、最新の写真の状況を添えて報告したい。気の向くままの調査のため、掲載順は不同である。

教育の広がり P.179 大徳園での佐古小運動会(西小島・大正)

〔写真説明〕

写真は旧長崎病院跡地(大徳寺跡)を大正5年に油屋町の橋本商会、橋本辰二郎氏(貴族院議員)が払い受け公園化し、橋本大徳園として市に寄贈した頃のものと思われる。大徳園は、昭和初期に民間の所有となり、第二次大戦中は放置され荒廃。昭和30年頃から分割売却され現在に至る。大徳園時代の門や柱は残っており、柱に「大徳園」「はしもと」、石門にも「大徳園」の文字を見ることができる。(提供:長崎市) 註 大正6年は1916年。

■ 確認結果

HP長崎市観光・宿泊ガイド「あっ!と ながさき」による「大徳寺公園」の説明は次のとおり。

大徳寺公園

丸山公園入口を右に折れた坂道(勅使坂)の左手、高い石垣の上にある大徳寺公園。明治元年(1868)に廃寺となった大徳寺の名前が現在も残っているが、その頃から長崎七不思議として“寺もないのに大徳寺”と俗謡で歌われた。

現在は梅香崎天満宮と楠稲荷神社がある緑豊かな公園として親しまれている。この広々とした風通しのいい高台は、当時長崎港を見渡せる長崎随一の景勝地で、丸山遊女達も足を運ぶ憩いの場だったといわれている。…

「大徳園」の古写真説明は、後に記す「長崎病院」を除き別に問題はない。ここで紹介するのは、大徳園時代の門や柱は残っており、柱に「大徳園」「はしもと」、石門にも「大徳園」の文字を見ることができる、という文の部分。

館内町唐人屋敷の西隅モニュメントのところに、石門があり「大徳園」とあるのは知っていたが、大徳寺公園入口から右側の坂へは行ったことがなかった。

梅香崎天満宮の車道鳥居前から坂道をそのまま登ると、すぐ道の両脇に古い門柱が立ち、右に「大徳園」、左に「は志茂登」の銘板が残っていた。中へ進むと旧園内の一帯は、個人大邸宅やアパートビルが建て込んでいた。

参考までに「長崎医科大学 (旧制)」を、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』で調べる。「校地の変遷と継承」は次のとおり。

第五高等中学校医学部時代まで、小島校地には県立となった「長崎病院」が附属病院としてあったので、古写真説明の「長崎病院」は、この病院のことではないだろうか。

長崎市小学校職員会「明治維新以後の長崎」大正4年刊の160〜161頁にも「長崎病院」の記述がある。

小島校地まで

1857年11月、ポンペによる開講の時点で医学伝習所は市内外浦町に所在していたが、年内に大村町に移転した。医学伝習所の後身たる養生所・医学所は小島郷字稲荷岳に開設され、「小島養生所」と称された。この小島校地は精得館・医学校へと継承され第五高等中学校時代まで存続した。

被爆以前の浦上校地

明治期の長崎医学専門学校(浦上校地)第五高等中学校医学部時代の1891年9月11日、県下西彼杵郡浦上山里村里郷(1920年10月長崎市に編入合併 / 現・坂本町)に新校舎が建設されて移転し、在来の医学校は分教場とされた。以後浦上校地は医専・医大に継承され、医大の原爆被災まで存続した。

「ふるさと長崎市」の古写真考 P.168 中華門の完成を祝う龍踊り(昭和64年)

長崎市制施行120周年記念写真集「ふるさと長崎市」(長野県松本市(株)郷土出版社2008年12月刊)に収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。

確認が済んだものをその都度、最新の写真の状況を添えて報告したい。気の向くままの調査のため、掲載順は不同である。

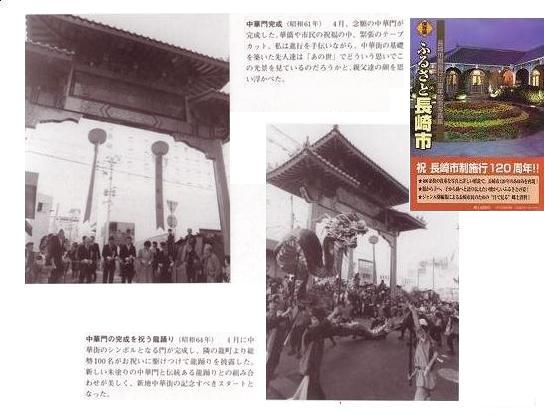

人々の暮らしと民俗 P.168 中華門の完成を祝う龍踊り(昭和64年)

〔写真説明〕

4月に中華街のシンボルとなる門が完成し、隣の籠町より総勢100名がお祝いに駆けつけて龍踊りを披露した。新しい朱塗りの中華門と伝統ある龍踊りとの組み合わせが美しく、新地中華街の記念すべきスタートとなった。

人々の暮らしと民俗 P.166 中華門完成(昭和61年)

〔写真説明〕

4月、念願の中華門が完成した。華僑や市民の祝福の中、緊張のテープカット。私は進行を手伝いながら、中華街の基礎を築いた先人達は「あの世」でどういう思いでこの光景を見ているだろうかと、親父達の顔を思い浮かべた。

■ 確認結果

古写真の左上がP.168「中華門の完成を祝う龍踊り(昭和64年)」、右下がP.166「中華門完成(昭和61年)」。

P.168「中華門の完成を祝う龍踊り(昭和64年)」の写真説明「4月に中華街のシンボルとなる門が完成し」は、P.166のとおり、「昭和61年」のことではないか。

中華門は新地中華街の十字の大通り入口に4門、浜の町側が北門で玄武門、出島側が西門で白虎門、湊公園側が南門で朱雀門、そして唐人屋敷側が東門で青龍門という。

湊公園のは、平成2年(1990 )に長崎「旅」博覧会に合わせて、中華門や中国風庭園が造られた。

「ふるさと長崎市」の古写真考 P.123 小菅修船所で建造中の小菅丸(明治14年)

長崎市制施行120周年記念写真集「ふるさと長崎市」(長野県松本市(株)郷土出版社2008年12月刊)に収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

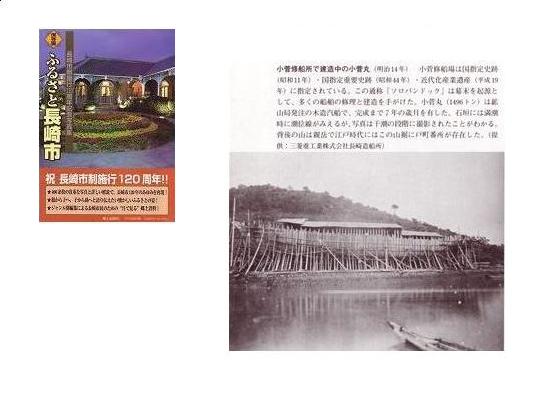

交通体系の完成と発展する長崎 P.123 小菅修船所で建造中の小菅丸(明治14年)

〔写真説明〕

小菅修船所は国指定史跡(昭和11年)・国指定重要史跡(昭和44年)・近代化産業遺産(平成19年)に指定されている。この通称「ソロバンドック」は幕末を起源として、多くの船舶の修理と建造を手がけた。小菅丸(1496トン)は鉱山局発注の木造汽船で、完成まで7年の歳月を要した。石垣には満潮時の潮位線がみえるが、写真は干潮の段階に撮影されたことがわかる。背後の山は親岳で江戸時代にはこの山裾に戸町番所が存在した。(提供:三菱重工業株式会社長崎造船所)

■ 確認結果

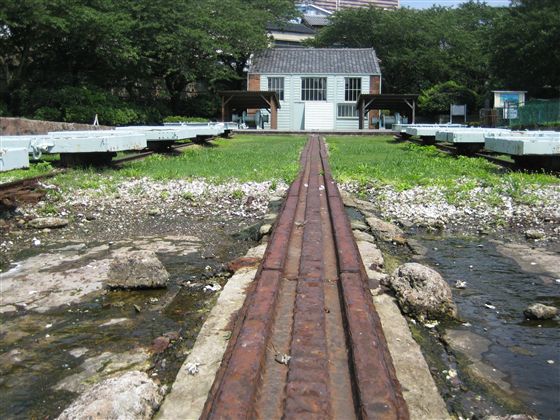

HP長崎市観光・宿泊ガイド「あっ!と ながさき」による説明は次のとおり。平成10年岡村勝氏稿「ソロバン・ドック」に詳しくがある。 http://www10.ocn.ne.jp/~seikaibo/kaiho100.pdf

小菅修船場(ソロバンドック) 国指定史跡

船の修理や造船を目的に薩摩藩とトーマス・ブレイク・グラバーが建設した日本初の洋式の近代的ドックです。滑り台の様子が“そろばん”に似ていることから通称“ソロバンドック”。薩摩藩士の五代友厚や小松帯刀らが計画して、グラバーがイギリスから機械装置を輸入し、明治元年 (1868)に完成しました。船を「滑り台」(台車)に乗せ、巻揚機小屋内に設置された蒸気機関により引き揚げていました。巻揚機小屋は、現存する日本最古の煉瓦造り建築といわれています。

当時の小菅修船場は、船舶修理の外、木造汽船の向陽丸、小菅丸、木造曳船などの建造も行って活況を呈した。「小菅丸」は、日本最後の大型木造汽船。交通博物館(東京都千代田区)の船舶展示(船の歴史)に、「小菅丸模型」が展示されている。同館の資料によると、(1496トン; 1883年)とあるから、小菅丸は明治16年に完成したのだろう。

古写真は、建造中の小菅丸を明治14年に撮影したもの。「石垣には満潮時の潮位線がみえるが、写真は干潮の段階に撮影されたことがわかる」は、説明の意味がわからない。

船の修理は巻揚機でドックに入れて行い、建造は修船場内のドックとは別の場所で行ったのではないか。戸町番所があった親岳(戸町トンネル右上の山。「水本城跡」)が背後にこの形で写るなら、ドックの左側、現在「マリンセンター小菅」のある広場に、建造専用の船台があったことが考えられる。写真右が長崎港側。進水には傾斜がある船台を滑らした。写真はドックを中にはさんだ対岸から撮影したと思われる。

三菱重工HPに、「明治初期の小菅修船場」古写真が掲載されているので参照。ウェブ版長崎ニュース創業150周年記念号 http://www.mhi.co.jp/nsmw/news/story/1175590_873.html

このように考えないと、説明がつかない建造状況の写真ではないだろうか。現地と照らし合わせ、識者の方による解明をお願いしたい。飽の浦町の三菱重工「長崎造船所史料館」に小菅修船場模型があるが、他資料とも建造方法の説明は見当たらない。

小菅丸のトン数も、都築氏「データ・シート明治の洋風建築」や長崎大学附属図書館古写真の説明などは、「103トン」と記している。間違いでないか。

最後の写真は、小菅修船場内の知られない遺跡。煉瓦造の煙突跡やアーチ式石橋。

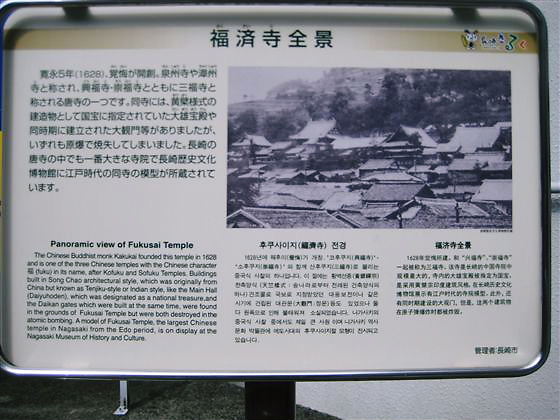

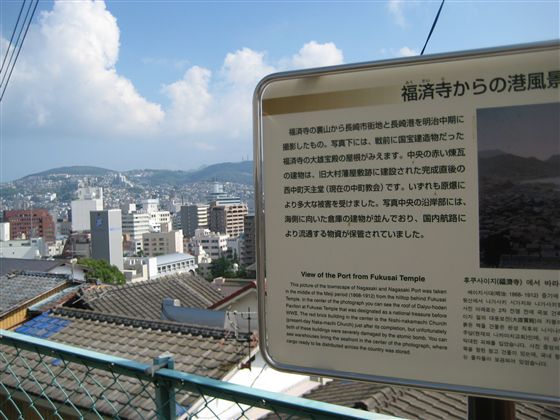

「ふるさと長崎市」の古写真考 P.73 聖福寺付近から見た長崎市街(明治中期)

長崎市制施行120周年記念写真集「ふるさと長崎市」(長野県松本市(株)郷土出版社2008年12月刊)に収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。

確認が済んだものをその都度、最新の写真の状況を添えて報告したい。気の向くままの調査のため、掲載順は不同である。

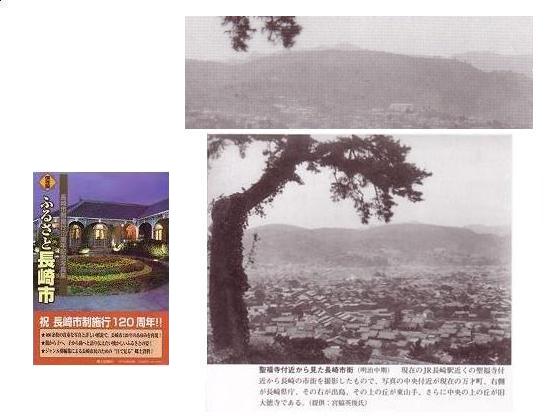

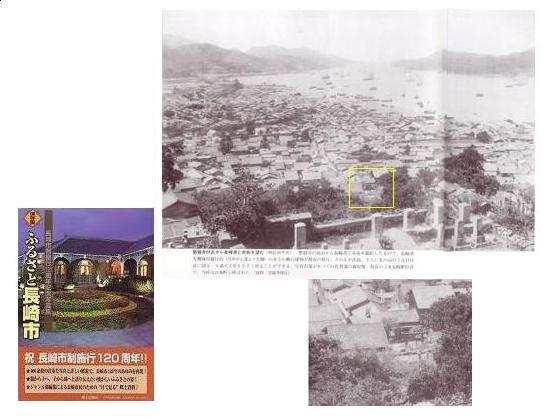

懐かしき風景・街並み P.73 聖福寺付近から見た長崎市街(明治中期)

〔写真説明〕

現在のJR長崎駅近くの聖福寺付近から長崎の市街を撮影したもので、写真の中央付近が現在の万才町、右側が長崎県庁、その右が出島、その上の丘が東山手、さらに中心の上の丘が旧大徳寺である。(提供:宮脇○○氏)

■ 確認結果

P.75「聖福寺付近から長崎港と市街を望む(明治20年代)」は、長崎港を写しているが、この写真は左方の長崎市街を写している。全体の様子を見ると、P.75と同じ日に同じ場所から写されたものではない。P.75の撮影場所が聖福寺の後山からでなく、福済寺の墓地からであったように、P.73のこの写真も、撮影場所は、福済寺のこれはすぐ後山の墓地からとなる。

現在、寺後ろの長崎さるく説明板「福済寺からの港風景」が設置されている場所の少し上段あたりとなる。古写真は参考のため、背景の星取山(前大平山)の奥にかすむ山の姿を拡大した。左から戸町岳、中央は熊ヶ峰、右は八郎岳への稜線となる。現在の写真と比べてもらいたい。

聖福寺付近からは最後の写真のとおり、特に戸町岳においてこのようにならない。聖福寺からは、大村藩蔵屋敷跡に建てられている中町教会が正面にこないのではないか。

東山手高台に写る海星学園修道院の白い建物の位置も確認してほしい。長崎県庁や出島は鍋冠山の右側となるので、古写真には実際は写っていない。古写真中央の一番手前は、福済寺山門の屋根のようにも考えられる。

長崎さるく説明板「福済寺からの港風景」は、次の記事を参照。

https://misakimichi.com/archives/1576

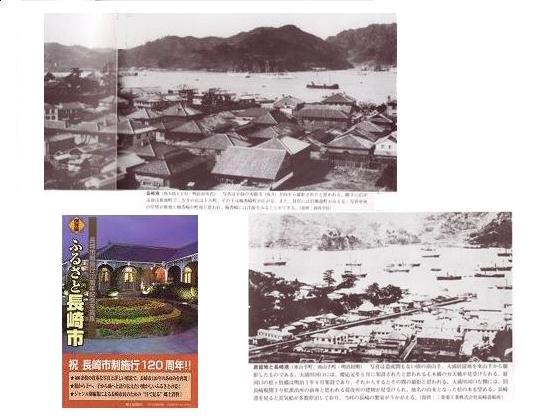

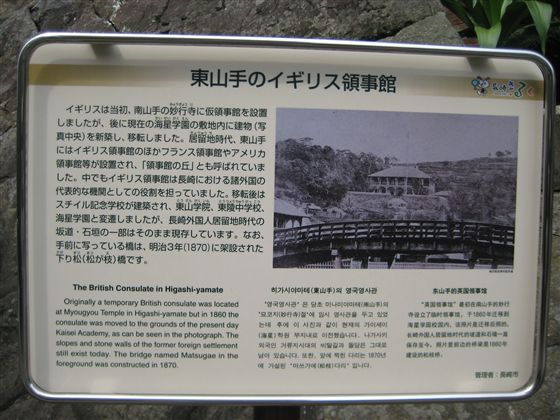

「ふるさと長崎市」の古写真考 P.92 長崎港(西小島1丁目・明治20年代)ほか

長崎市制施行120周年記念写真集「ふるさと長崎市」(長野県松本市(株)郷土出版社2008年12月刊)に収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。

確認が済んだものをその都度、最新の写真の状況を添えて報告したい。気の向くままの調査のため、掲載順は不同である。

懐かしき風景・街並み P.92 長崎港(西小島1丁目・明治20年代)

〔写真説明〕

写真は小島の大徳寺(廃寺)方向から撮影されたと思われる。眼下に広がる街は新地町で、左手の丘は十人町、その下は梅香崎町が広がる。また、対岸には岩瀬道町がみえる。写真中央の岸壁が新地と梅香崎の町境と思われ梅香崎には洋館をみることができる。(提供:鎮西学院)

交通体系の完成と発展する長崎P.100 居留地と長崎港(東山手町、南山手町・明治初期)

〔写真説明〕

写真は造成間もない頃の南山手、大浦居留地を東山手から撮影したものである。大浦川河口には、慶応元年6月に架設されたと思われる木橋の弁天橋が見受けられる。最河口の松ヶ枝橋は明治3年8月架設であり、それからするとその間の撮影と思われる。大浦川河口左側には、旧長崎税関下り松派出所の前身と思われる荷改所の建物が見受けられ、地名の由来となった松の木も望める。長崎港を見ると蒸気船が多数停泊しており、当時の長崎の繁栄がうかがえる。(提供:三菱重工業株式会社長崎造船所)

■ 確認結果

疑問として取り上げたのは、上段P.92「長崎港」の写真説明。次の下段P.100「居留地と長崎港」の写真と比べるとわかる。両方とも大浦川の弁天橋を写し、下り松の地名の由来となった左側の松の木は同じである。対岸の岩瀬道が正面にくるのは、東山手の居留地からであろう。

したがって、上段P.92「長崎港」の古写真の撮影場所は、大徳寺あたりからでない。誠孝院前のオランダ坂下りにかかる高台あたりか、その上の旧英国領事館から、南山手、大浦居留地を撮影したものではないか。鎮西学院ジョンソン院長が撮った明治の長崎の風景。

千々の秘境 納手岩三段滑滝へ 平成21年7月

平成21年7月5日(日)曇りのち雨。長崎市南部八郎岳山系の裏側となる千々の秘境 納手岩三段滑滝へ。参加14人。

三和行政センター前9時30分発ー車で千々へー林道終点ー納手岩三段滑滝(昼食)ー千々取水源ー納手岩ー千々岳尾根ー林道ー千々16時着

梅雨のしばしの晴れ間。3年ぶりに千々の秘境「納手岩三段滑滝」を訪ねる。千々から近道の農道を上がり林道へ出る。八郎山系は鹿よけの鉄柵がめぐらかし、予定の山道を行けない。林道の手前へ出て終点まで歩く。小八郎岳を裏側から眺めた。

千々取水源へパイプを敷設した山道へ入り山腹を20分、千々川中流と出合う。三段滑滝はこの下流へあり10分ほど崖の道を下る。核心部は三段滑滝で、落差約30mの滝とされるが、上下にも滝が連続し、梅雨時の増水で滝水がゴーゴーと一気に流れる様は壮観だ。

滝で昼食後、千々集落の水道取水源へ戻り、川を2回渡ってガレ場を上り、納手岩を目指す。高い枯木にキクラゲ発見。枝で落としていたら宮さん転倒。腰を岩で打ち一時ひやりとした。

ガレ場は下から登るといつも道を誤る。やっと滝上となる納手岩の絶壁へ出たが、あいにくの曇り空。千々岳尾根の分岐から下へ降り、岩陰でまむしに遭遇してから、また道を誤った。

ほとんど人が歩かない山域だから荒れていて、鹿のけもの道が多く、3年前の記憶どおりにいかない。

その後も植林地内をさまよい続け、別の沢の牛クヤ滝はたどり着けない。雷雨が降り出し、記憶のある道から林道途中へ下った。次回の宿題ができた。

宮さんの参加ブログ記事は、 http://blogs.yahoo.co.jp/khmtg856/19186981.html

「ふるさと長崎市」の古写真考 P.75 聖福寺付近から長崎港と市街を望む(明治20年代)

長崎市制施行120周年記念写真集「ふるさと長崎市」(長野県松本市(株)郷土出版社2008年12月刊)に収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

懐かしき風景・街並み P.75 聖福寺付近から長崎港と市街を望む(明治20年代)

〔写真説明〕

聖福寺の後山から長崎港と市街を撮影したもので、長崎港左側海岸線付近(写真中心部より左側)の木立の横のたてものが現在の県庁、その左が出島、さらに先の山の2合目付近に国宝・大浦天主堂を小さく見ることができる。写真右端がかつての佐賀藩の蔵屋敷、現在のJR長崎駅付近で、当時は台場町と呼ばれた。(提供:宮脇○○氏)

■ 確認結果

古写真の墓地の登り口に「鳥居」(黄線部分)が確認できる。それに長崎港口の対岸左右の山の重なりをあわせると、撮影場所は「聖福寺の後山」と言うより、観善寺を越したもう少し西側の墓地の高台からと考えられる。小ヶ倉の大久保山は採石で後ろ山が削られ姿は変っている。

中町公園からまっすぐ上ると、筑後町福済寺横に「東本願寺長崎教会・原子爆弾災死者収骨所」がある。入口の石段に寺町とは別のもう1つの「幣振坂」の長崎さるく説明板が設置されている。ここに昔は鳥居があったのではないか。

幣振坂の中ほどに「地蔵菩薩中町守護本尊」の堂と映画「解夏」の井戸がある。古写真の撮影場所は、このすぐ上あたりの墓地からではないだろうか。

ここは「福済寺墓地」の端の方になる。鳥居については、先の井戸上の石段入口に寄進石が立ち、昭和7年10月建であるが「五社大明神一ノ鳥居及ニノ鳥居ニ至ル 敷石三百間」と刻み、鳥居があったことをうかがわせる。

なお、古写真の鳥居右となる木立の中に、福済寺山門と思われる屋根の一部も写っているようだ。説明の「佐賀藩」の蔵屋敷は「大村藩」であろう。