海岸の鳥居? 川原と戸石の鳥居 長崎市宮崎町・戸石町

海面に立つ鳥居は優雅で、広島の宮島神社は有名である。長崎県内では、対馬市豊玉町仁位の「和多都美神社」で見た(写真1〜2)。

長崎市内では見かけないが、海際すぐ近くの岸辺に立つ大鳥居は2つある。

川原海水浴場の手前に立つ「池の神神社」の鳥居(写真3〜4)と、戸石漁港に立つ「戸石神社」の鳥居(写真5〜6)。

海岸の鳥居? 川原と戸石の鳥居 長崎市宮崎町・戸石町

海面に立つ鳥居は優雅で、広島の宮島神社は有名である。長崎県内では、対馬市豊玉町仁位の「和多都美神社」で見た(写真1〜2)。

長崎市内では見かけないが、海際すぐ近くの岸辺に立つ大鳥居は2つある。

川原海水浴場の手前に立つ「池の神神社」の鳥居(写真3〜4)と、戸石漁港に立つ「戸石神社」の鳥居(写真5〜6)。

ねずみ男石? 新鮮食彩「市むら」の門石 長崎市かき道1丁目

新鮮食彩「市むら」は、八郎川の河口、かき道橋のそばにある和食専門店。橘湾で育てた虎ふぐをはじめ、戸石港に水揚げされる新鮮な魚や、地場産の旬野菜の料理を食べられる。

かき道橋交差点から矢上団地へ上がる坂のカーブのところに、「市むら」の出入口がある。門石に大きな石が両脇にあった。特に右側は茶色の大きな石を立てている。

このあたりは八郎川の河口埋立地で、昔からここにあった石かと聞いてみたら、13年ほど前「市むら」開店の際、門石とするためどこかから運んできた石らしい。とりあえず写しておいた。

写真を見ると、これも「ねずみ男」でないか。活水坂の「ねずみ男の木」を載せていたので、この石も紹介しておく。

腹がえり? からすみ用のボラ看板 長崎市野母崎樺島町

日本の三大珍味、カラスミ(鱲子)は、魚の卵巣を塩漬けし、塩抜き後、天日干しで乾燥させたもの。日本ではボラを用いた長崎県産が有名。中国製の墨、唐墨に似ている所から名付けら、日本には江戸初期、中国から長崎へ伝わった。豊臣秀吉が食したという文献もある。

長崎奉行所勘定方として赴任した大田南畝(蜀山人)は、「からすみ」が非常な好物。元祖からすみ創業延宝三年「高野屋」(築町 県庁坂通り)に、次の家宝の掛軸狂歌が残されている。

掛軸の大意『玉の浦に住める人ざれ歌よみてたまれと 名を乞ふままに、所から野母のからすみと名づくとて、味わいは和歌も狂歌も一双の筆とりてすれ野母のからすみ』

産地は長崎半島の先端、野母崎樺島が本場である。樺島バス終点先の「からすみ本舗 おやど鳴子」。小川水産からすみ工場軒下にあった広告看板。ボラが海上へしぶきをあげてジャンプし、腹がえりしている。大板に油絵で描かれているようだ。躍動感がすばらしい。

おやど鳴子の玄関は、埋め立て前の古い通りにあった。

自家製の手づくりカラスミの作り方が、次の「kick sanのブログ」にあった。

http://blogs.yahoo.co.jp/kick_san1212/18688301.html

観光マップ? 以下宿のは修正忘れ 長崎市以下宿町

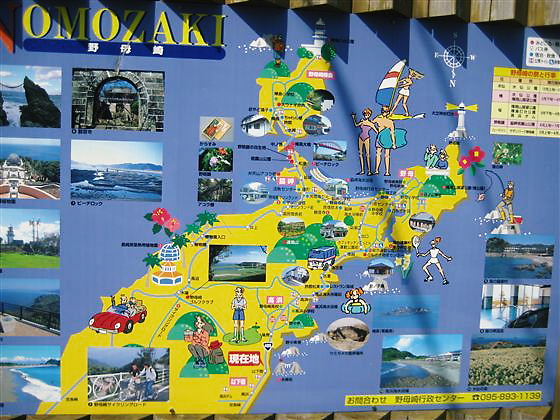

野母崎へ行く国道499号線。夫婦岩の前となる以下宿バス停の駐車場に、写真のとおり、「軍艦島資料館」の案内標識と観光マップ「NOMOZAKI」がある。

軍艦島は本年4月から、上陸して見学できるようになった。そのため「軍艦島資料館」の案内標識も最近、新設されたものである。「この先約5Km」とあるが、矢印は海上これも5km軍艦島を向き、わかりにくい。脇の大きな観光マップにも、資料館の場所を表示してなかった。

「軍艦島資料館」は国道を直進し、田の子の「野母崎総合運動公園管理事務所」2階に以前から「野母崎郷土資料館」と併設してある。

以下宿の観光マップを良く見た。「海の健康村」が平成13年(2001)オープンしているのに、閉鎖された「国民宿舎亜熱帯」が、まだ建物写真とも載っている。「野母崎マリンランド」も閉鎖されている。「海の健康村」を切り貼りして観光マップを修正した時、なぜこれらを修正しなかったのだろう。もう8年が経過している。⑧は「サイクリングロード」でも下部に別にある。

観光マップ「NOMOZAKI」は、田の子公園入口にも、同じようなものが設置されている。田の子のは修正されていた。植物園は「長崎県亜熱帯植物園(サザンパーク野母崎)」と直すべきではないか。のもざき物産センターでは以前、イラストマップを配布していたが、飲食店・宿泊施設案内マップに変わっていた。兼用もやむをえないが、野母崎観光の見所を詳しく説明してもらいたいものである。

怪人岩? 海を睨む 長崎市高浜町

野母崎へ行く国道499号線。南古里バス停を過ぎてコンクリート護岸の直線道路へ出る。たこ焼・海鮮焼「より道」に寄る。普段は休業中なので、海岸テラスの方へ行き、右手岩場の先端を見る。

めがね猿に似ていると思っていたが、図体が大きく面相が不気味なので、「怪人」としておく。手足らしきものも見え「怪獣」とも言える。

怪老人? 屋根上から睨む 長崎市布巻町

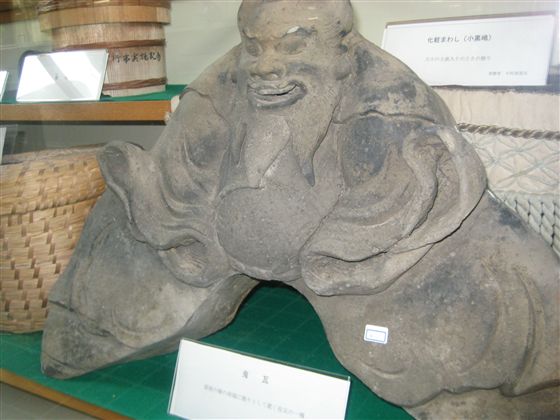

長崎市布巻町の長崎市三和公民館(行政センター横の建物)。1階ホールに三和の歴史民俗資料コーナーがある。展示ケースに収めらている一品。屋根上から睨む「鬼瓦」なのである。

仁王や閻魔大王に似ているが、ちょいと様相が違う。由緒ある大きな寺か屋敷の屋根に据え付けられていたものであろうか、説明板は「鬼瓦」の一般的な説明しかない。

次に「怪人岩」を載せる。

亀石と人面岩? 烽火山の珍しい石 長崎市鳴滝3丁目

この記事は、本ブログ烽火山の項の書庫から、再掲。次の記事を参照。

https://misakimichi.com/archives/3345

烽火山は長崎市東部の山、標高は426m。異国船の侵攻を近国に知らせるため、寛永15年(1638)から烽火台が築かれ、山頂に現在残る「かま跡」は長崎県指定史跡となっている。

「長崎市史 地誌編 名勝舊蹟部」(昭和13年発行、昭和42年再刊)の烽火山御番所の項、534〜545頁に烽火山に関するおもしろい記述がある。

「烽火山十景」においては、「延宝六年時の長崎奉行牛込忠左衛門は好学の士で南部艸壽、彭城宣義、林道榮等の碩儒を延ひて廔佳筵を開き議して烽火山十景を定めた。即ち

染筆狐松 飲澗龜石 廻麓鳴瀧 積谷清風 罨畫奇巒

潮汐飛颿 漁樵交市 崎江湧月 碧峰夕照 高臺雪鑑」である。

市史発行の昭和13年当時すでに「此の内で龜石の所在が判らない」。

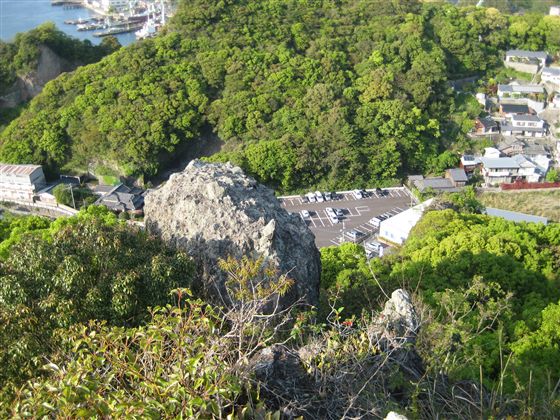

蜀山人の詩碑「南畝石」は、山頂かま跡広場の西隅に所在がわかり、後日、また再訪したとき、その「南畝石」のすぐ下側に、道から振り返り眺めると、亀がまっすぐ首を伸ばした格好の大きな石があった。写真のとおりの石で、甲羅、手もまったく亀としか言いようがない。

烽火山十景の二番目は「飲澗龜石」と記す。「飲澗」とは「水を飲んで喉を潤している」という意味の形容ではないだろうか。まさにその格好をした「龜」の石があったのである。

疑問なのは、ここは山頂すぐ手前の道上で目立つ場所。こんなところに石がありながら、「長崎市史」の著者は、昭和13年当時すでに「此の内で龜石の所在が判らない」と記している。はたしてその「龜石」だろうか。写真から判断を仰ぎたい。

次は烽火山の山頂東にあるという「人面岩」。長崎文献叢書第二集第二巻「長崎古今集覧 上巻」は、文化八年(1811)、かの松浦東渓が60歳頃著したもので、森永種夫氏の校訂により昭和51年発行されている。

「七面山権現祠」の項451頁に「長崎図志云、人面岩、在烽火山東、奇峻形甚恠」とある。烽火山の「人面岩」はこのとおり長崎図志、長崎市史などに記録されている。「人面岩」は山の東にあり、形ははなはだあやしいらしい。

山頂かま跡広場の西隅に蜀山人の詩碑「南畝石」がわかったので、別の日、妙相寺から登ったとき探してみた。すなわち山の東である。頂上に出る100mほど手前、急坂の道脇にあった。あまり大きな岩でない。倒木が邪魔して写真がうまく撮れない。しかし、これに間違いないだろう。少し下の角石に小人面の格好があったのも愛嬌である。

ウルトラマン岩? 裏雲仙の吾妻岳 雲仙市千々石町己

6月14日、九千部岳と田代原のヤマボウシ鑑賞に行った。宮さんは自分達のグループで長崎を早く発ち、九千部岳に登山後、田代原で昼食。午後からは吾妻岳へ鉢巻岳との鞍部コースを登り、吾妻観音へ出た。

吾妻観音から先の、標高869.8m三角点の吾妻岳山頂との間の中間あたりの道で、ウルトラマンに似た岩を見つけて、写真に写している。

宮さんのブログ記事は、次を参照。 http://blogs.yahoo.co.jp/khmtg856/18218350.html

鳥居がある吾妻観音の堂のところからは見えない岩で、私もこれまでまったく気付かなかった。通常は田代原からそのまま吾妻岳へ直登するため、吾妻観音へ行く途中では、振り返るか、帰りにしか見えない岩だろう。

上の写真がその岩。宮さんから記事と同じ写真を2枚送ってもらった。なるほど、ウルトラマンの顔。長崎の珍百景候補だ。最後の写真は、田代原から見た吾妻岳。

だれかすでに記事にしてないか。日記帳〜日々是好日〜氏の2006/12/3の日記「新たな趣味」にあった。次がその要点。 blue.ap.teacup.com/haradutch/587.html

…今回選んだ山は「吾妻岳」。何故この山?と言うと「歩きやすそう?」と言う判断だった。しかし・・・いきなり壁のような傾斜を歩き続ける。途中3度の休憩を入れながら1時間半で頂上へ。そこで、自らコーヒーを沸かし、茶菓子をつまみながら景色を堪能。

山頂周辺をブラブラ歩くと、吾妻観音という・・・自然の岩石の風の?観音像の造形を見つけた。その時の感動と何ともいえない達成感は、「あぁ〜山登りって自分に合っているかも?」としみじみと感じた。…

吾妻観音の道は、吾妻と千々石を結ぶ古道である。千々石側鉢巻山鞍部入口の分岐に「きため・あづま道」と刻んだ古い標石が実在していたのを、私は記録している。九州自然歩道ができてから、道が変わり標石は所在不明となった。

吾妻観音の堂内には、馬頭観音像が祀られ、堂横の人型の立岩が観音菩薩とされる。顔像の観音岩はないものとばかり思っていた。

好日氏日記と写真からわかったことは、宮さんが見たウルトラマン岩こそ、観音菩薩の岩像のようである。堂はこの岩を祀って建てられたのではないだろうか。

岩の観音さまを時勢とはいえ、早々にウルトラマンと見立てるのは恐れ多い。地元郷土誌の記録や話を聞いて、もう少し確認する必要があろう。

カヌーと導水管? 鹿尾川河口 長崎市磯道町

国道499号線の鹿尾橋から土井首バス停にかけて見られる鹿尾川河口のカヌー練習風景。潮が満ちたときしか練習できない。

長崎鶴洋高校(前長崎水産高校)カヌー部だ。女子部員もいる。ソウルやバルセロナのオリンピックに出場し、入賞の実績を持つ。艇庫は柳埠頭か。

南高や西高にもカヌー部がある。浦上川でも練習風景を見たようだ。長崎はペーロンの本場だ。

後ろの写真は、鹿尾川の同川岸に敷設している導水管。上流の支沢から水を引き、昔は郵便局奥の丘を越し、土井首海岸の港に大タンク(跡あり)を造り、団平船や旅客船を兼ねた給水船で高島や端島へ水を運んでいた。

昭和32年(1957)、日本初の海底水道<高島・端島海底水道>が完成し、水問題にようやく終止符が打たれた。水源は野母半島の三和町付近の5本の堀井と長崎市の鹿尾水系からのもので、<三和町為石浄水場>を経由し、岳路海岸から海底に6,500mの長さの水道管を敷設して端島および高島へ給水するという、一大公共事業だった。

昭和42年の4度目の拡張の際に、貯水能力10万トンの<為石貯水池>(大川そば 写真)が完成した。この項の詳しくは、次のHP参照。

http://www.gunkanjima-odyssey.com (軍艦島オデッセイ 海底の生命線)

従って、現在の鹿尾川の導水管は、毛井首町の製氷工場が使用しているらしい。

検疫所の歴史? 長崎検疫所の門柱と境界石 長崎市戸町3丁目

これも国道499号線で女神大橋のたもとまで行く。コレラが大流行、女神に検疫所が開設され、来航船舶に対する海港検疫が始まったのは、明治13年(1880)である。

当初は「消毒所」といわれていたようで、明治17年(1884)測図の陸地測量部一万分の一図「深堀村」には、まだ「消毒所」の名称が記載されている。

国指定史跡「魚見岳台場」最下段の三の増台場跡から、ほんの少し上がった右側(南)に、一辺15cm、地上高52cmの角柱がある。「女神検疫所境界」と刻字されている。同じ標石は近くの山中にもあり、現在、女神バス停上の高台にある検疫所の領域が、かつてはかなり広範囲であったことが知られる。(中尾氏学さるく作成資料から)

きのう、くらさきの鯨広告看板を見て上を見上げると、検疫所の古い門柱が見えたので、高台へ上がってみた。

平成9年2月1日、長崎検疫所(明12.7.14始)は「福岡検疫所長崎検疫所支所」となっている。いつの年代の門柱かわからないが、古い造りで正門の両脇に残されていた。門柱の上の部分は、検疫所のマークだろうか。

魚見岳台場の史跡指定地内には、「女神検疫所境界」の標石を4本確認している。最近、見つかったのは、女神大橋戸町側上の手袋岩から現在の検疫所へ下る尾根上である。昔は尾根道があったと思われるが、大橋の擁壁工事のため寸断され、フェンスが途中にあるし荒れている。