ペーロン? 長崎県ペーロン選手権大会 長崎市松が枝国際観光ふ頭

松が枝橋を通りかかったら、長崎港で平成21年度長崎県ペーロン選手権大会があっていた。

7月25日(土)は、中学校・職域・女性対抗レース。女神大橋の方へ向けて、往路630m、復路520m、往復1150m。

Alicoチームなど華やいでいた。熱戦を近くで写せないので人出を見てもらう。

7月26日(日)は、一般対抗レース。雨だが予定どおり実施中とのこと。夜はみなとまつり花火大会がある。

ペーロン? 長崎県ペーロン選手権大会 長崎市松が枝国際観光ふ頭

松が枝橋を通りかかったら、長崎港で平成21年度長崎県ペーロン選手権大会があっていた。

7月25日(土)は、中学校・職域・女性対抗レース。女神大橋の方へ向けて、往路630m、復路520m、往復1150m。

Alicoチームなど華やいでいた。熱戦を近くで写せないので人出を見てもらう。

7月26日(日)は、一般対抗レース。雨だが予定どおり実施中とのこと。夜はみなとまつり花火大会がある。

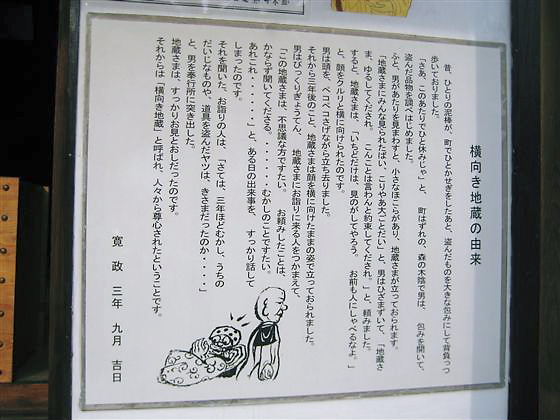

横向き? 矢の平地蔵堂の横向き地蔵 長崎市矢の平2丁目

伊良林小学校の裏通りから矢の平2丁目の車道大カーブに出ると、蛍茶屋側下手に長崎四国第25番霊場の「矢の平地蔵堂」がある。「横向き地蔵堂」と呼ばれ、堂の中に顔を横に向けた金色の地蔵が祀られている。

岩永弘氏著「歴史散歩 長崎東南の史跡」2006春刊の43頁による説明は以下のとおり。現地説明板よりこちらの話の方が面白い。

地蔵堂奥の石の祠は古いのに、金色の地蔵が新しく過ぎる。気になるのは、古い地蔵が現存しているなら、並べて見せるなり新調のいきさつを説明をしてもらわないと、いかにも作りものように感じる。

堂に置かれている矢の平地蔵堂保存会資料によると、「地蔵堂は寛政3年(1791)に置かれたと伝えられている。…後年、矢の平の人たちは、この地蔵を各家庭に招いて供養することになった。供養日は、旧暦の9月24日、松茸が安く出回る季節であったそうである。それ故「季節迎えの地蔵さま」とも言われた。…」とある。

(9)長崎四国第25番霊場〔迎地蔵・横向き地蔵〕

本 尊:延命楫取地蔵菩薩 此の地蔵は寛永?年間(1848−54)に置かれたと言われます。15度顔をそむけた地蔵にはどんな気持ちが込められているのでしょう。

昔 話:昔、此の道筋は長崎街道の裏通りとして畑や山林をぬって寺町方面へ通じていた。ある日、追はぎが長崎から帰る商人を襲い、地蔵さんの前で盗品を検分しょうとしたが、気が引けて地蔵に「あっちを向いとれ」と言った所、大慈大悲の地蔵さんは言うとおりに横を向かれた。追はぎは検分後、其のまま去ってしまった。

時は過ぎ二人の商人が地蔵さんの前を通りかかった。一人は昔の追はぎで何故か今は一角の商人になっていた。そして今でも横を見ている地蔵を見てはたと昔の事を思いだし、連れの商人に昔の事を喋ってしまった。所が連れの商人は殺された商人の弟であったので堪らない。直ちに役所へ突き出されてしまった。

(此の話に似た言い伝えは県外長崎街道途中にあり、「言うなの地蔵」として西日本には諸所あるそうです)

数珠つなぎと人面岩? 福田崎の海岸 長崎市福田本町

この写真、わかりますか。海岸のものすごい大石数個が真ん中に穴が開いて、太い鉄線によって数珠つなぎにされ、海岸の岩礁の間に打ち上げられている。15mほどに渡って、千切れた石が数多く散乱している。福田本町のサンセットマリーナ入口道路から海岸へ降りて、10分ほど歩いた断崖下。

この先の浜の崖面に昔、採石場があり、石を船で運搬するため波止場を築いたが、大波の力が強く、波止場が壊され一帯に流れ着いたとも思われるが、距離が遠すぎ、ほんとうにここまで流れ着くのか。この沖に防波堤を築く必要性も感じられない場所で、数珠つなぎの大石の真相不明。コンクリートの固まりのようでもある。

手前の断崖に大きな人面岩を見た。潜っている人もいた。福田崎に何しに行ったかは後日に。大潮だったのに行く手をはばまれ、海岸伝いには到達できなかった。

釣れた? 釣具店の釣人 (3) 長崎市平山町

平山の国道499号線沿い。釣具・えさ店。連日早朝4時オープン。背後は八郎岳。

Fishing shop OGAWA

きようまた国道を通りかかった。バージョンが変わっていた。

カップルの相手方が、魚突きを持ったスノーケリング姿に。この間は夏用に大きなビーチパラソルを差していたが、安定が悪いのか2〜3日で終わった。

店の入口横には「長崎半島釣りマップ」がある。釣り天国だ。

遊廓跡? アパートで残る「三島屋」 長崎市寄合町

先日、丸山公園から寄合町の本通りを上がっていて、途中で古い木造の建物を見た。屋号は「三島屋」。2階に出窓があった。今も残る長崎丸山遊廓跡の珍しい建物。

戸町1丁目の3階建も戸町遊廓の跡である。出雲遊廓のは壊れてしまった。

HP「古今東西風俗散歩(町並みから風俗まで):長崎丸山/長崎県」に次のとおり記事があった。

長崎丸山 2009年 07月 09日

長崎丸山(三島屋)遊廓跡の建物です。寄合町の本通り。明治末期の唯一の地図である「長崎丸山町、寄合町全遊廓細見図」*1 によると、当時は、この通りの両側に遊廓がびっしりと建ち並んでいました。

坂の途中に1軒だけ、当時の佇まいを残している建物があります。「三島屋」という屋号の店だったこの建物は、現在はアパートとして使用されているようです。

【参考文献】*1 山口雅生:廓の娘(長崎花月史研究所,1973)

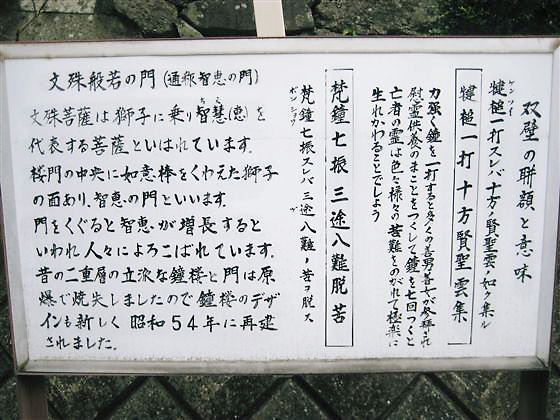

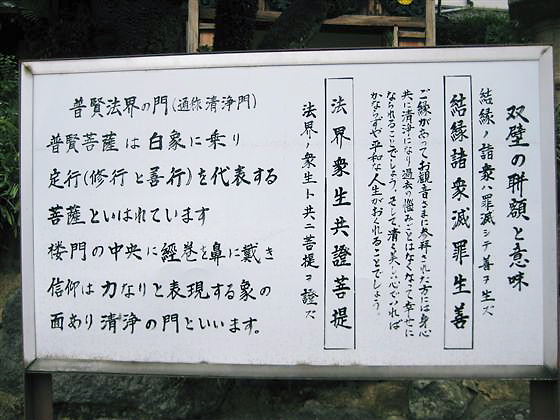

獅子と白象? 福済寺の鐘楼門 長崎市筑後町

福済寺はJR長崎駅近くの高台、筑後町にある黄檗宗の寺院。寛永5年(1628)の建立。崇福寺、興福寺とともに「長崎三福寺」、さらに聖福寺も加えて「長崎四福寺」に数えられる唐寺である。本堂(大雄宝殿)などの建造物は、国宝に指定されていたが、原子爆弾投下で焼失した。

昭和54年(1979)、万国霊廟長崎観音が、原爆被災者と戦没者の冥福を祈って大雄宝殿跡に建立された。

山門の鐘楼も新しいデザインで再建されている。文殊般若の門の「如意棒をくわえた獅子の面」と、普賢法界の門の「経巻を鼻に戴く白象」。

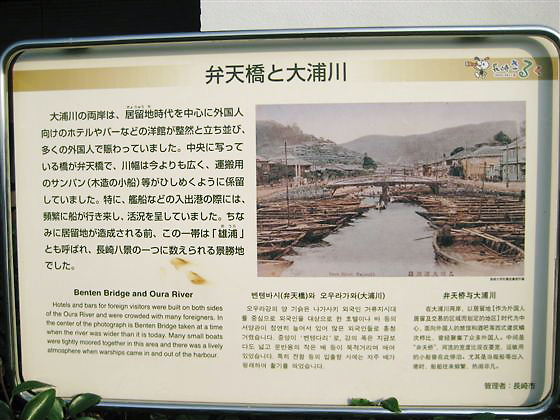

弁 天 橋? 松ヶ枝橋の説明は 長崎市松が枝町

最近、長崎さるく説明板が新しく多くの場所に設置されている。古写真を掲げ、結構なことであるが、ときどき首をかしげるものがある。古写真を所蔵する資料館などの解説がそもそもおかしいものと、さるく事務局が行う古写真の選定や設置場所がどうかと思われるものがある。古写真考において数ヵ所を指摘している。

これはつい先日、大浦海岸の松ヶ枝橋で見かけた「弁天橋と大浦川」。松ヶ枝橋を渡った先にあった。大浦川の河口で、古写真の撮影場所は松ヶ枝橋からであり、当時、大浦川両岸が居留地や船の係留場として賑わった状況を説明するため、最近、ここに設置されたのだろう。

しかし、弁天橋は長崎市営松が枝町第2駐車場の暗渠下で確認できない。弁天橋には橋脇に「弁天橋と洋式ホテル」と別の説明板があった。

松ヶ枝橋に設置しているのに、居留地時代の貴重な「松ヶ枝橋」の説明は何もない。橋の説明板の場所から電車通り、川の対岸の駐車場階段下を見てもらいたい。

明治3年(1870)に木造の「松ヶ枝橋」が完成。松ヶ枝橋は当初、「下り松橋」と呼ばれていて、明治中期に鉄橋に架け替えられ、後に鉄筋コンクリート橋となった。

鉄橋の松ヶ枝橋の姿は、次の「目録番号: 328 大浦海岸通り(1)」を参照。

https://misakimichi.com/archives/1539

鉄橋時代の橋脚が、現在の橋の東側に一部残っている(山口広助氏の丸山歴史散歩)。

ここは松ヶ枝橋の古写真とも、2枚を載せた説明板とした方が良いではないか。

最後は資料が古いが、平成18年2月第2版「長崎さるくマップブック」裏表紙。彩色絵葉書のタイトルは「長崎大浦松江橋通り」。これは「弁天橋通り」ではないか。そのまま、公式資料に利用しないようにお願いしたい。

釣鐘とプロペラ? つりがね堂薬局の目印 長崎市新地町

元気がひびく街の健康ステーション。(有)つりがね堂薬局です。長崎新地中華街南門湊公園前に大きな釣鐘と飛行機のプロペラの看板が目印の薬局です。

2000品目を越す医療用医薬品、一般用医薬品、漢方薬、健康食品などを取りそろえています。日中医薬研究会会員でもあり漢方相談や健康相談を行っています。どうぞお気軽にお立ち寄りください。(同店HP)

明治43年創業。釣鐘もだが、下のは九一式戦闘機一型のプロペラ。昭和10年製で本物の珍しいものらしい。詳しくは次にある。 http://ksa.axisz.jp/a8305Nagasaki.htm

鐘の字は「釣鐘堂総本家」「質量優越 効能顕著 天下の良薬 虫くだし」「ききめで 鳴り響く つりがね印 虫くだし」「つりがね堂薬局」か。

ラビリンスな広告風景。他の人が多く紹介しているが、本ブログも載せないわけにはいかない。

最後は、すぐ前の湊公園内にある造形石。顔に似ているところが多くある。

美女と薔薇? ベルハウスのレリーフ 長崎市東山手町

東山手居留地界隈。活水大学の裏坂を下って行き、大カーブのところは、そのまま左へ石橋に向けて昭和会病院後ろの通りへ入る。「みさき道」のコースだ。病院の建物の次に、グループホーム「ベルハウス東山手」がある。

通りに沿った2階建赤屋根の細長い建物。玄関を過ぎた白い外壁の真ん中あたりに、「ベルハウス」と書いた美女2人の顔と薔薇の素晴しいレリーフが取り付けてあった。

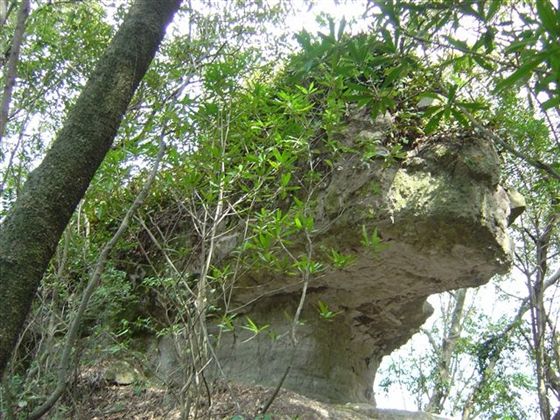

5つのドンク岩? 長崎市北浦町・神の島町ほか

岩永弘氏著「歴史散歩 長崎東南の史跡」2006春刊の76頁による説明は次のとおり。

北浦のドンク岩

天草行きフェリー乗り場先の防波堤から北浦の海辺を眺めると、丁度カエルが腹這いしたような大岩が見えます。さらに其の右側の崖は海食で断崖の洞穴となり奇観を呈しています。近くの人の話によると子供時代、此のドンク岩を化けもん岩と言っていたそうです。

岩永弘氏著「歴史散歩 長崎北西の史跡」2006春刊の78頁による説明は次のとおり。

神の島のドンク岩

神の島海岸の岩礁から眺めると殿様蛙が座っているようです。侵食も僅か進んでいるようです。聖母像は昭和24年(1949)聖フランシスコザベリオ渡米400年を記念して信者の拠出金と労働奉仕により立てられました。此の時はコンクリート製で1.7mの高さでしたが潮風の影響で亀裂が生じ、侵食が進んだので昭和59年(1984)6月再度合成樹脂製の高さ4.6mの聖母の白像が再建されました。

なお、聖母の白像が立つこのドンク岩から沖へ張り出した岩礁の上にも、猿か亀かこれもドンクか、大岩が乗ってあった。ドンク岩の上の聖母像は、太陽に光り写っていなかったので、以前の写真から持ってきた。

岩永弘氏著「歴史散歩 長崎北西の史跡」2006春刊の5頁による説明は次のとおり。

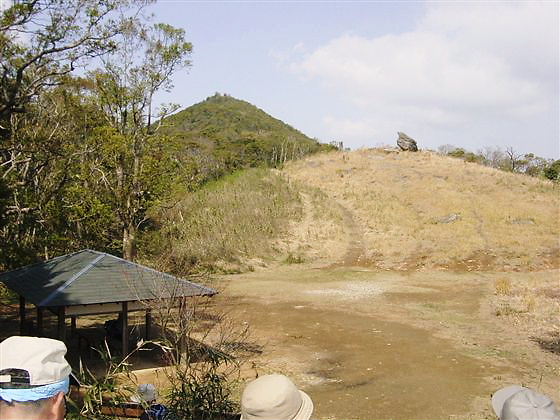

金比羅山のドンク岩

金刀比羅神社の広い境内を通り過ぎると開け、長崎人のハタ揚げで賑わう草むらの広場にでます。ここから直ぐ近くに烏帽子に似た奇岩が見え、ドンク岩と言っています。向こうに金比羅山頂や白い鳥居が見えます。山頂まで半時間の行程です。

後ろの2枚は、稲佐山立岩下と、岩屋山登山道途中にあるドンク岩。宮さんから情報があり、写真を送ってもらった。場所はそのうち詳しく聞いておく。