ふるさと? ひぐ氏の帰郷

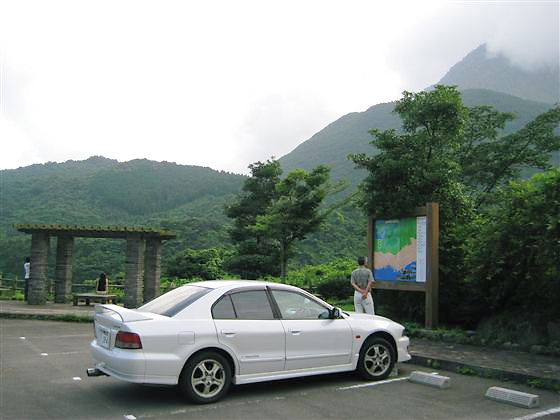

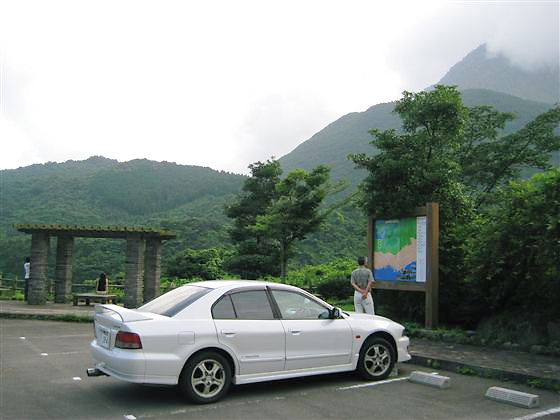

転勤族のひぐ氏にとって、長崎は第2の思い出多い故郷である。老後を考えて当時、長崎に家を建てたが、その後、埼玉でのマンション生活が長く、娘さんが住む埼玉で暮すことを決めた。

ついに長崎の家を手放すこととなり、20年ぶりに帰郷した。長崎と決別する旅となった。

長崎の変貌ぶりを案内した。8月10日、11日は写真のとおり。ひぐ氏が写した写真を含む。行き先は当ててください。12日は深堀・女神大橋・鍋冠山・長崎歴史文化博物館を駆け足で回って別れた。

ふるさと? ひぐ氏の帰郷

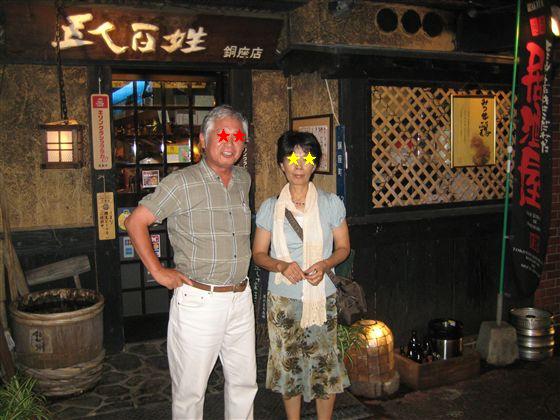

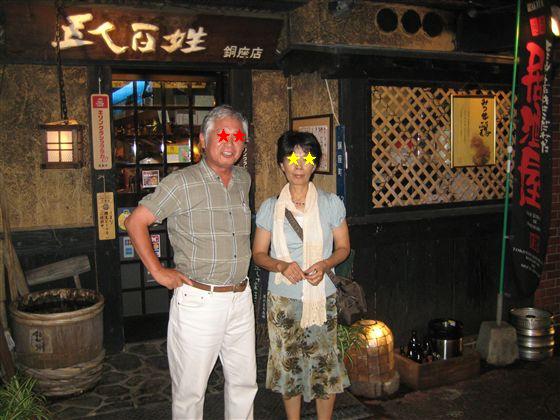

転勤族のひぐ氏にとって、長崎は第2の思い出多い故郷である。老後を考えて当時、長崎に家を建てたが、その後、埼玉でのマンション生活が長く、娘さんが住む埼玉で暮すことを決めた。

ついに長崎の家を手放すこととなり、20年ぶりに帰郷した。長崎と決別する旅となった。

長崎の変貌ぶりを案内した。8月10日、11日は写真のとおり。ひぐ氏が写した写真を含む。行き先は当ててください。12日は深堀・女神大橋・鍋冠山・長崎歴史文化博物館を駆け足で回って別れた。

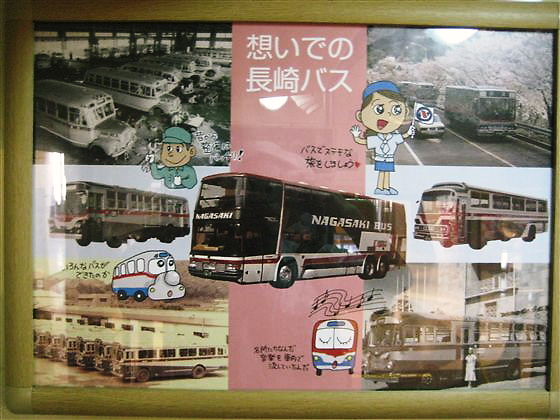

カットバス? みらい長崎ココウォーク 長崎市茂里町

みらい長崎ココウォーク4Fにあるカット実物バス。車内「想いでの長崎バス」の古写真が楽しい。もちろん、おもちゃのミニバスもある。

みらい長崎ココウォーク(みらいながさきココウォーク)は、長崎自動車が長崎市茂里町に建設したバスターミナル併設の複合商業施設。2008年10月オープン。地下1階地上8階建。長崎自動車の子会社みらい長崎が運営。

いろいろ? 大浦天主堂前通りの珍しいもの 長崎市南山手町

南山手町、国宝大浦天主堂前近くの通りで見かける珍しいもの。

ビルにある妙行寺の入口、仮面を売る店、下山酒店たばこ売り場下に残る居留地地番標石、グラバー園登り口植え込みにある同地番標石と昔の門柱跡、カトリック大浦教会のステンドグラスと中の礼拝堂、教会横にある50円缶コーヒー自動販売機、その前の西洋旅籠。

ゴリラ岩? 小江と福田崎の海岸 長崎市小江町・福田本町

小江と福田崎の海岸。断崖が屹立する。良く見ると、ゴリラ・人面・ねずみ男のような岩がある。

羽根? 風力発電の風車羽根 長崎市小瀬戸町

小瀬戸と埋め立てによって陸続きとなっている鼠島(皇后島)。埠頭に不思議なものが置かれていた。長さ30m近くある。遠くから眺めた時、ペーロン船の形のように見えた。近づくと風力発電の風車羽根。21本あった。

三菱重工業(株)長崎造船所香焼工場で製作されたものが、船か車で運ぶため、ここに仮置きされていた。国内用か輸出用らしい。風力発電設備は、三菱長崎が造船とともに主力シェアだ。

嬉しいことに、成型の型枠も神の島側の岸壁に置かれていた。見事な流線である。

置き場所を2ショットで写せた。日曜で埠頭は若いカップルの釣りも多かった。沖は高鉾島。

金色の鯱? ホテル清風の玄関前 長崎市大鳥町

金色に輝く大きな鯱。稲佐山中腹のホテル清風玄関前。同ホテルHPによる説明は次のとおり。

鯱太鼓[しゃちだいこ]

(流金[るきん]出世鯉[しゅっせごい])

長崎くんちは寛永11年(1634)鎖国実施の年に始まりました。以後年毎にこの祭礼は盛んになり、今日まで受け継がれています。この「鯱太鼓」は1984年に銀屋町の新しい出しものとして小崎侃[こざきかん]氏によって製作されたものの原型です。金色の出世鯉が水面より踊り上がらんとして頭は龍に変じた姿で、別名「流金出世鯉」と名づけられた縁起物であることから当ホテルのシンボルモニュメントとして玄関前に展示しています。

鯱(しゃち)とは、姿は魚で頭は虎、尾ひれは常に空を向き、背中には幾重もの鋭いとげを持っているという想像上の動物。城などの大棟の両端に取り付け、鬼瓦同様守り神とされた。建物が火事の際には水を噴き出して火を消すという。

長崎くんち「銀屋町鯱太鼓」HPによる説明は次のとおり。

鯱太鼓は、古い時代の中国に伝わる「蓬莱鯱(ほうらいこ)伝説」を、据太鼓と山車により表現したものです。昭和60年の長崎くんちに初めて奉納しました。

「蓬莱鯱伝説」とは、古代中国において、東の方向大海中には神仙の住む国があり、そこは不老長寿の世界なり」という伝承があります。そして「その大海中に棲む神仙の鯱が、海原を裂き天空をめざして昇る時「蓬莱の鯱」となり、さらに蒼天に至ると「黄金の龍」となって人々に吉祥を招く」という言い伝えです。

瓢瓶(ひょうへい)? 興福寺本堂の大棟 長崎市寺町

気がけて見ないが、東明山興福寺本堂(大雄宝殿)の屋根上中央にあるひょうたん。「瓢瓶」(ひょうへい)というが、火除けのまじないで珍しい。興福寺HPのロゴマークになっている。

長崎観光情報「ここは長崎ん町」(歴史の街長崎ぶらり散策)の長崎史跡めぐりによる説明は次のとおり。

興福寺本堂(大雄宝殿・だいゆうほうでん)

国指定重要文化財 (昭和25年8月29日指定)

本堂を大雄宝殿と呼ぶのは釈迦(大雄)を本尊として祀ることからくる。正面壇上に本尊釈迦如来、脇立は準提観音菩薩と地蔵王菩薩を祀る。

寛永9年(1632)第二代黙子如定禅師が創建。元禄2年(1689)再建、慶応元年(1865)暴風で大破したため、明治16年(1883)再建され現在に至る。材料は中国で切り込み、中国から招いた工匠が作った純中国式建築。柱や梁には巧緻な彫刻、 とくに、氷裂式組子(ひょうれつしきくみこ)の丸窓、アーチ型の黄檗天井、大棟の瓢瓶(ひょうへい・災害が振りかかると瓢瓶が開いて水が流れ、本堂を包み込むという意がある火除けのおまじない)高さ1.8mなどが珍しい。

遊園地? タンク上のジャングルジム 長崎市川上町

土地は狭いが、れっきとした遊園地である。川上町バス停のすぐそば。水道タンクらしいものは、上の山手に長崎市水道局の前出雲浄水場があったので、その関連施設だったと思われる。

出雲浄水場跡は次を参照。 https://misakimichi.com/archives/1204

この光景は以前、あすみさんブログに紹介があって覚えていた。通りかかったので写してきた。

いろいろ? 妙行寺墓地の墓石 長崎市川上町

大浦国際墓地の上段となる高台は、妙行寺墓地である。川上町バス停から登る。自然石を利用した見事な墓石。ひときわ目につくのは「村川家累代の墓」。

村川家とは、アーチ式石橋「大浦橋」(暗渠下に現存)を、林増五郎氏と寄附した「村川勝太」氏の村川家ではないだろうか。次を参照。 https://misakimichi.com/archives/352

後ろの写真、あと1基の墓石は、刻字不明。

抱かれて? 大浦国際墓地 長崎市川上町

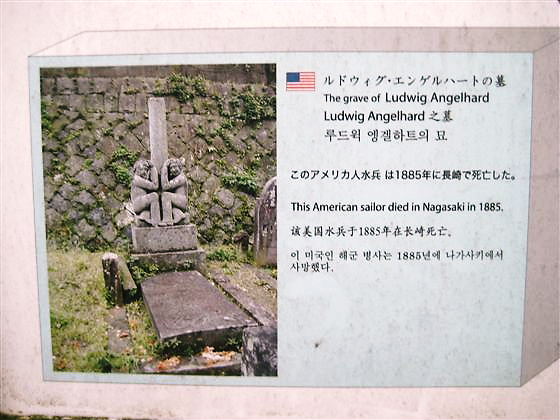

友人?2人に抱かれて眠る。1885年(明治18年)長崎で死亡したアメリカ人水兵ルドウィグ・エンゲルハートの墓。友人もセーラー服姿。

「ナガジン」発見!長崎の歩き方「長崎に眠る異国の人々」大浦国際墓地の説明は次のとおり。

大浦国際墓地は、居留地から稲佐悟真寺まで船で遺体を運ぶのが不便だったため、居留地の近くに文久元年(1861)に開かれたもの。

ここには船員さんが圧倒的に多く、事故や自殺、病死など、遥か異国の地に来て母国へ帰ることもなく亡くなった多くの男達が眠っている。

★ブライアンさん

「彼らの波乱の生涯から、大浦国際墓地は事故と喧嘩の墓と呼べるんじゃないでしょうか」

居留地跡の南山手、東山手から程近い川上町の丘にきちんと列を成した墓地区域。ここ、大浦国際墓地に眠る人物の4人の「物語」を紹介しよう。

とあるが、ルドウィグ・エンゲルハートの話はなく、どんな人物か不明。墓は大浦国際墓地の下段の一番奥の方にある。

国際墓地の「境堺石」?と「猿田彦大神」の標石を見かけた。