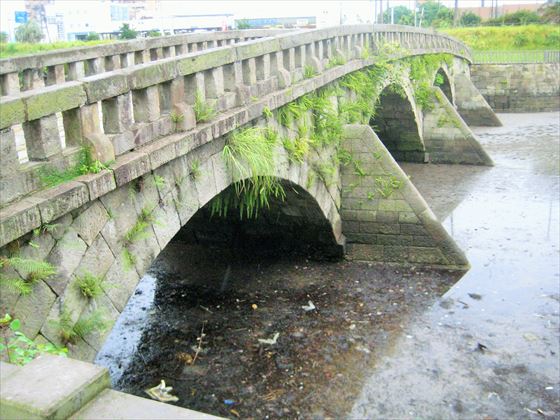

鹿児島県のアーチ式石橋 西田橋 鹿児島市浜町 石橋記念公園内

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」によるデータは、次のとおり。

№264 西田橋

鹿児島市浜町 石橋記念公園内

(移設後現況)

橋長:49.5m 橋幅:6.2m 径間:10.3m×2、11.7m×2 拱矢:3.67m、4.48m

架設:オリジナルは弘化3年(1846)

平成11年9月、現地に移設

石工:岩永三五郎

西田橋

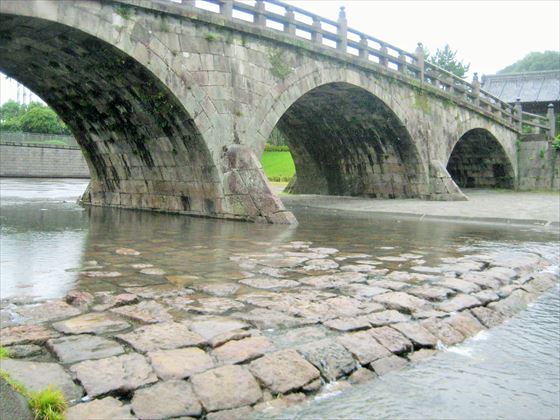

「西田橋は、江戸時代、鶴丸城から九州街道ヘ至る島津家参勤交代の道筋にあり、城下の玄関口としての役割がありました。この橋はかつて木造の橋でしたが、城下整備の一環として、甲突川改修と合わせて弘化3年(1846)に石橋に架け替えられたものです。

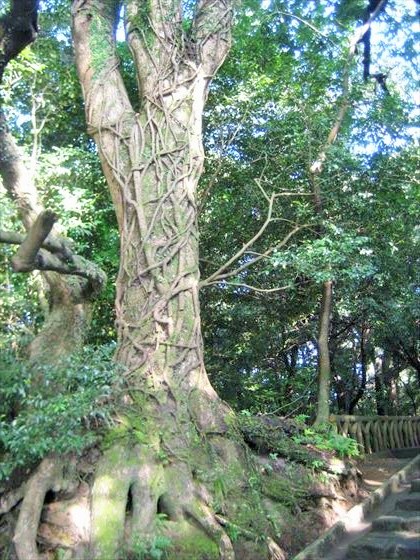

西田橋は、石橋への架け替えの際にも木橋時代の青銅擬宝珠をそのまま使い、丸柱の精巧な高欄とするなど藩の威光を誇示した橋で、また、橋の側面に踏ん張りを持たせ、側面の石積み(壁石)を扇状にするとともに、二重アーチに見せる技法も西田橋から用いるなど岩永三五郎の技法的特徴が十分に発揮された生涯の傑作といえます。甲突川の五石橋を代表する橋として、昭和28年(1953)県指定有形文化財(建造物)に指定されています。

西田橋は、創建以来150年間、交通手段など社会環境の変化に対応して幾つかの改変を受けながら、現役の橋として使用されてきましたが、平成5年(1993)の8.6水害後の甲突川抜本改修に合わせて、この地に移設して保存することになりました。

移設に当たっては、改変など歴史的事実を踏まえ、現場に残された痕跡などを調査した結果、おおむね創建時の状況が把握できたことから、復元は、当時の技術水準や経済事情を反映しながら、構造的、美的意図が最もよく現れた創建時の姿を基本に行いました。」

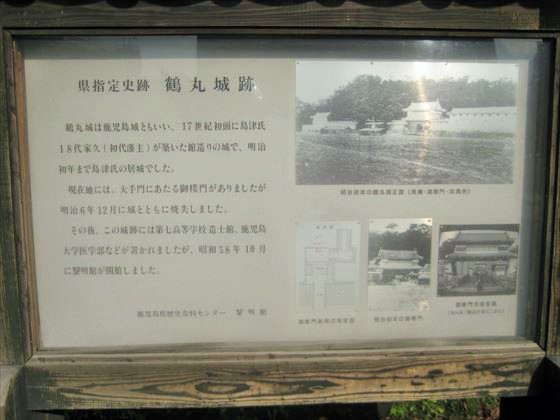

西田橋御門

「西田橋の左岸側にはかつて御門があり、城下の武士や町人、領内を通過する旅人は、御門脇の番所で改めを受けて通行していました。御門は、明治5年(1872)の天皇行幸際に撮られた写真に写っていますが、その後西南戦争で焼失したと思われます。西田橋解体時に行った取付道路の発掘調査では、その礎石の根石が一部発見されました。

なお、明六ツ(午前6時頃)に開門し暮六ツ(午後6時頃)に閉門していたそうです。

整備の考え方

御門は、城下の玄関口にあった西田橋の性格を表す重要な施設です。そこで、発掘調査で確認された橋との位置関係を保って、写真や遺構、市内の仙巌園門などを参考に復元的に整備しました。」

鹿児島県教育委員会HPの「鹿児島県の文化財」による説明は、次のとおり。

西田橋

【所在地】鹿児島市浜町

【種 別】県指定有形文化財(建造物)

【指定年月日】昭和 28 年9月7日

西田橋は,甲突川にかけられていた五大石橋の一つで,弘化3(1846)年9月に肥後の石工岩永三五郎の手により施工されたアーチ式石橋であったが,平成5年8月6日市街地の約1万2千戸が浸水した集中豪雨による洪水の発生を契機に,平成 12 年に鹿児島市祇園之洲の石橋公園内に移設されている。

橋の長さは49.5m,通行部の幅は 6.2m,高さ(橋脚袴石上外角から耳石頂部まで)5.6m,アーチは4連で,側面下部が広がり,重量感と安定感がある。橋上の両側には和様(日本の伝統的な様式)の高欄が,柱には青銅の擬宝珠がつけられていた。

この橋は,かつては城下町鹿児島の玄関口にあたり,参勤交代の通路であったため,他の石橋に比して堅固優美で,橋の渡り口には楼門が付けられていた。

〈参考〉

●五大石橋鹿児島市を流れる甲突川に,上流から玉江橋,新上橋,西田橋,高麗橋,武之橋の順に石橋が架けられていた。武之橋は五連,他は4連のアーチ橋である。

●岩永三五郎 寛政4(1792)年〜嘉永4(1851)年ごろの肥後(熊本)の石工で,天保 11(1840)年ごろから嘉永2(1849)年まで 10 年間鹿児島藩に滞在し,石橋を含む土木工事全般の技術者として活躍した。肥後に帰国後 59 歳で死んだ。墓は熊本県八代郡鏡町字芝口にある。