鹿児島県のアーチ式石橋 洗心橋 鹿児島市和田町和田

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」によるデータは、次のとおり。

№609 洗心橋

鹿児島市和田町和田

和田川

橋長:8.6m 橋幅:3.8m 径間:8.0m 拱矢:2.9m

架橋:大正6年

潮見橋の約100m先右手、妙行寺・谷山幼稚園の前に架かっています。

鹿児島県のアーチ式石橋 洗心橋 鹿児島市和田町和田

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」によるデータは、次のとおり。

№609 洗心橋

鹿児島市和田町和田

和田川

橋長:8.6m 橋幅:3.8m 径間:8.0m 拱矢:2.9m

架橋:大正6年

潮見橋の約100m先右手、妙行寺・谷山幼稚園の前に架かっています。

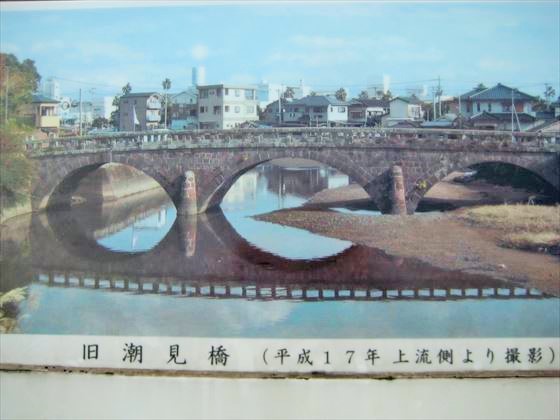

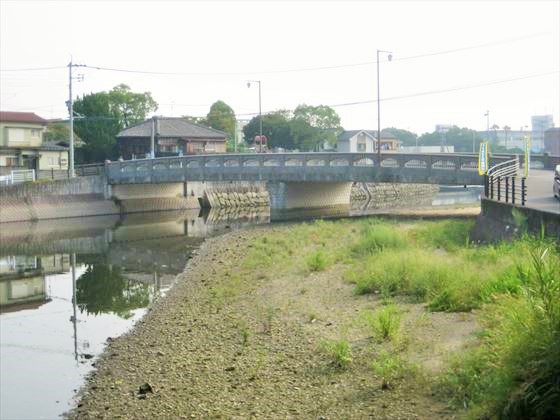

鹿児島県のアーチ式石橋 潮見橋(撤去) 鹿児島市和田町和田

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」によるデータは、次のとおり。河川改修事業で2006年撤去された。

№608 潮見橋(撤去)

鹿児島市和田町和田

和田川

橋長:32.0m 橋幅:5.0m 径間:10.3m 拱矢:3.5m

架橋:明治23年

照国神社から国道225号線を10.5Km南下、谷山港区入口交差点を直進(国道225号線は右手にカーブしている)50m先に架かっていました。

寿昌寺の仁王像 薩摩川内市入来町副田

入来麓武家屋敷群の北側から橋を渡って、国道328号線へ出る。その国道沿い。現地説明板は、次のとおり。

最後の写真は、県道328号で鹿児島市へ戻る。入来峠手前で見た清浦ダム上の大谷山(標高444.7m)か。

寿昌寺の仁王像

仁王は、釈迦に仕え仏法やその聖域(寺院や仏壇)を守護する執金剛神が阿形・吽形二体に分化したもので、「二王」とも呼ばれています。また、裙(裳)を腰に纏うだけの上半身裸形で、筋骨隆々とした姿で表されることから「金剛力士」とも言われます。

この仁王像は下半身がありません。ある人が切り取って石臼を作ったためで、その人は後に仏罰を受け歩けなくなったそうです。製作年は不明ですが、江戸時代初期のものではないかと言われています。

寿昌寺は、入来院氏の菩提寺であり、領内随一の寺院として明治維新の廃仏毀釈まで尊崇されました。

平成23年2月 薩摩川内市教育委員会

鹿児島県のアーチ式石橋 新大橋 薩摩川内市入来町浦之名

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」によるデータ及び鹿児島県教育委員会HPの「鹿児島県の文化財」による説明は、次のとおり。

後ろの写真は、新大橋の後川内川上流、「船越橋」の昔の親柱。県道42号船越公民館前に残されていた。

№588 新大橋(しんたいばし)

入来町浦之名

後川内川

橋長:24.7m 橋幅:4.1m 径間:10.9m 拱矢:4.4m

架橋:明治42年

船越橋より県道42号線に戻り1.5Km先左手に架かっています。現役の2連橋です。

3年3ヶ月ぶりの訪問。国登録有形文化財に指定されていました。

登録有形文化財 新大橋

「この橋は、後川内川に架けられており、県道蒲生線(現在の川内加治木線)の開通に伴い寄付金を集めて、当時の工費250円にて架橋されました。

昭和34年(1959)3月には、自動車等の普及による橋の拡幅工事が行なわれました。また、近くにある記念碑は、正面に由緒が記され、両側面と裏面に建設資金の寄付者名が記されています。」

指定日 平成16年(2004)11月8日

新大橋 しんだいばし

所在地:薩摩川内市入来町浦之名蒲生原

構造規模:石造2連アーチ橋,長24m,幅3m

竣 工:明治42(1909)年

町の中央部を東西に流れる後川内川に架かる道路橋。橋長24m,幅員3m,径間長11mの石造2

連アーチ橋。壁石は布積(水平積み)で築く。近世以降蓄積された石造技術を生かしつつも,道路交通

に配慮した反りのない直線的な形状で,近代性が表れている。

登録有形文化財:46-0016 平 1611.8 登録

登録基準:国土の歴史的景観に寄与しているもの

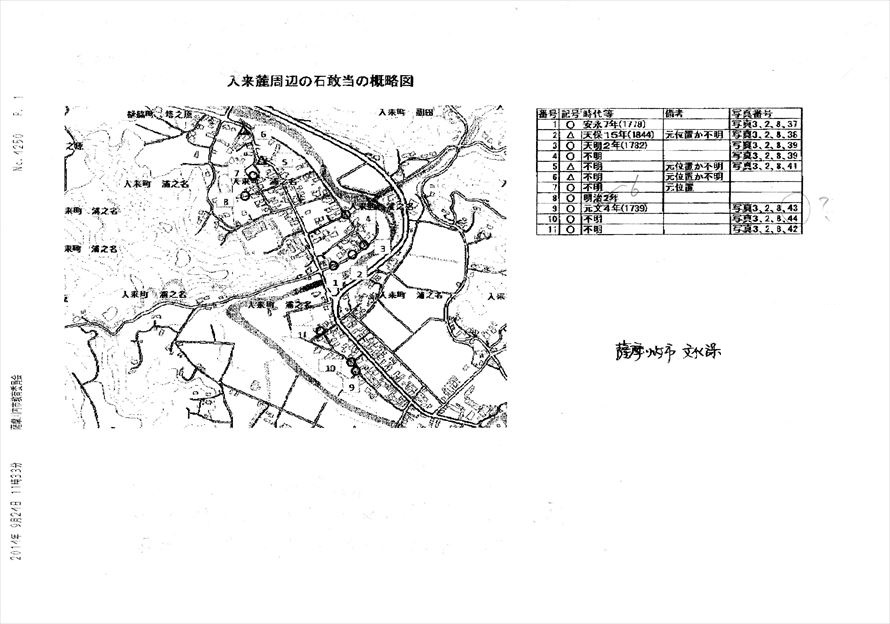

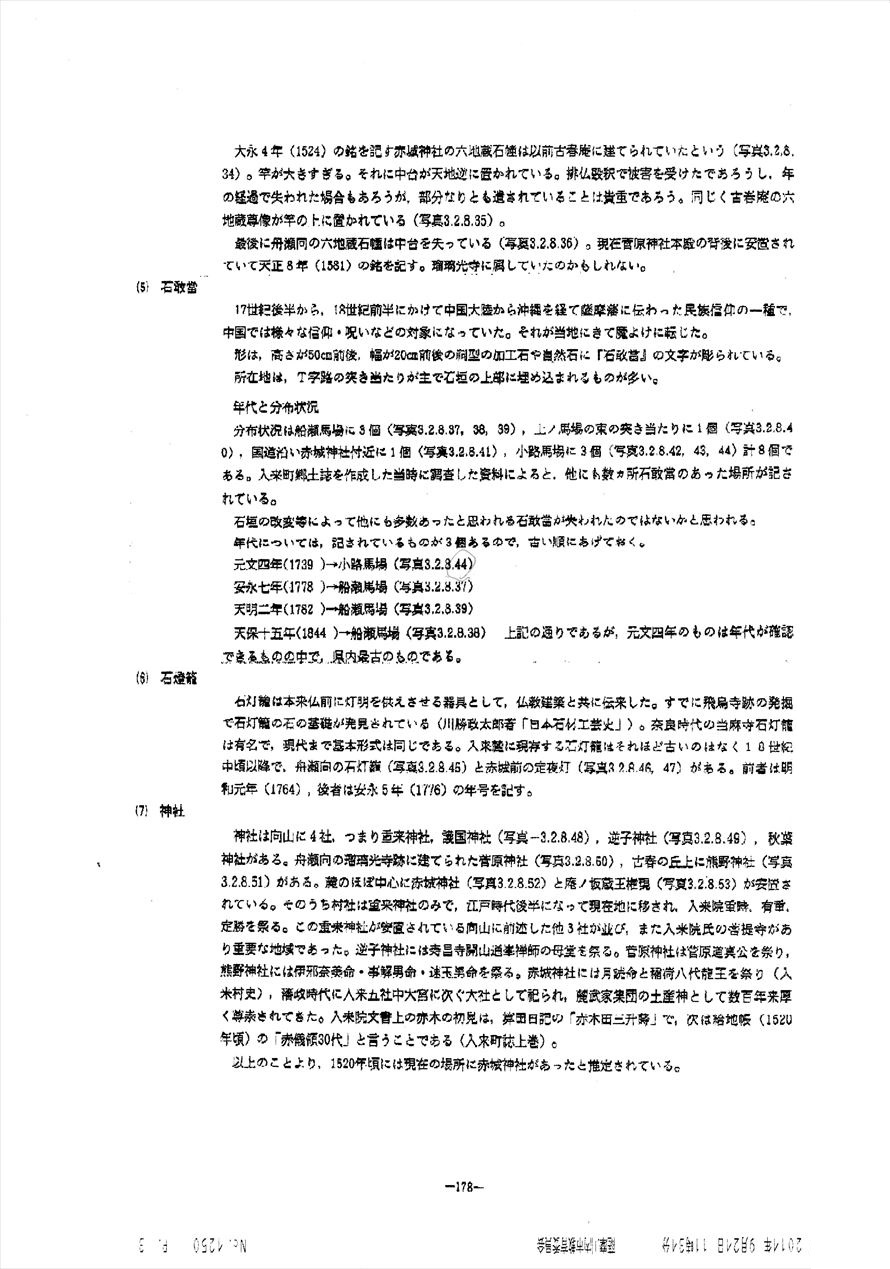

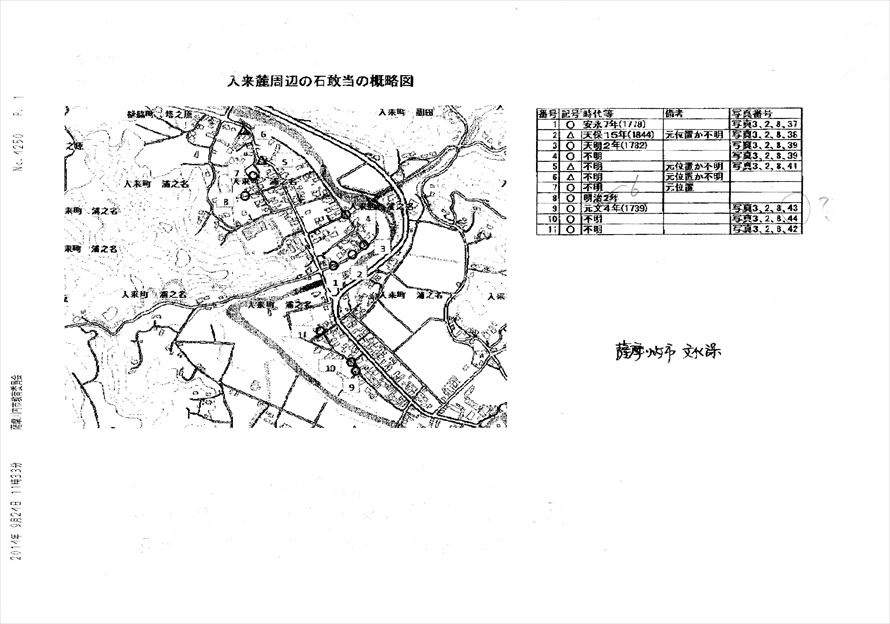

入来麓周辺の「石敢当」調査(概略図⑤〜⑪分) 薩摩川内市入来町浦之名

今回訪ねたのは、サイト「近世以前の土木・産業遺産」に関係した鹿児島県リストの入来麓武家屋敷群周辺の「石敢当」調査である。

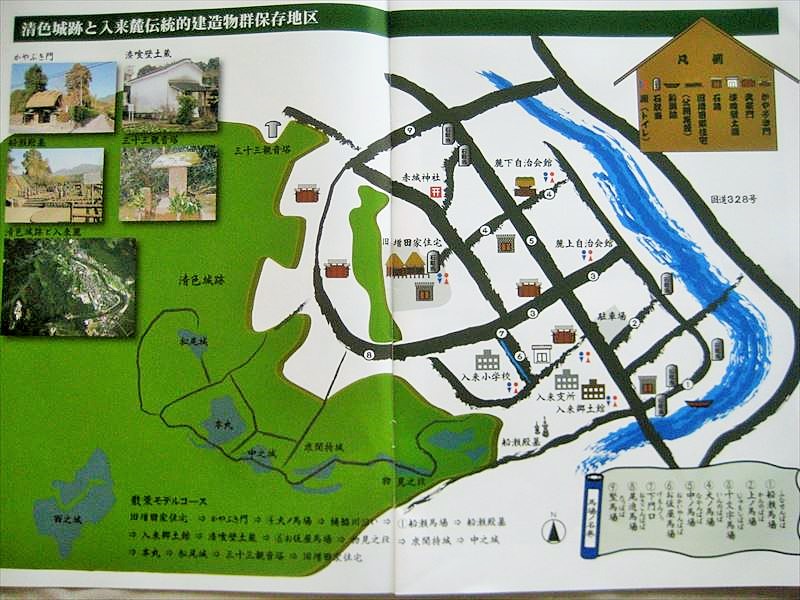

薩摩川内市文化課から後で入手した日本ナショナルトラスト資料「清色城と入来麓武家屋敷群」178頁「(5)石敢当」と、「所在概略図」は、ズームで見てもらいたい。末尾に市パンフレット図も追加した。

石敢当は詳細を省き、現地確認写真のみ掲載する。(⑤⑦⑪は、調査不明や未済)

⑨「元文4年(1739)」の年代銘があるのが、入来では一番古い石敢当となり、全国でも5番目に古いという。

私が薩摩川内市入来支所を訪ねたとき、この石敢当は支所の方では所在がわからなかった。後日、文化課資料により、小路地区で所在確認をして、画像を送ってもらった。

武家屋敷群は、船瀬橋手前の小路地区もその一部である。したがって、小路地区の石敢当は、入来支所の提供写真である。市文化課職員も再度、小路地区へ出向き、石敢当の年代銘は確認した。

(写真7〜8が、小路地区馬場の石敢当⑨ 元文4年)

入来麓周辺の「石敢当」調査(概略図①〜④分) 薩摩川内市入来町浦之名

今回訪ねたのは、サイト「近世以前の土木・産業遺産」に関係した鹿児島県リストの入来麓武家屋敷群周辺の「石敢当」調査である。

薩摩川内市文化課から後で入手した日本ナショナルトラスト資料「清色城と入来麓武家屋敷群」178頁「(5)石敢当」と、「所在概略図」は、ズームで見てもらいたい。末尾に市パンフレット図も追加した。

石敢当は詳細を省き、現地確認写真のみ掲載する。

⑨「元文4年(1739)」の年代銘があるのが、入来では一番古い石敢当となり、全国でも5番目に古いという。

私が薩摩川内市入来支所を訪ねたとき、この石敢当は支所の方では所在がわからなかった。後日、文化課資料により、小路地区で所在確認をして、画像を送ってもらった。

武家屋敷群は、船瀬橋手前の小路地区もその一部である。したがって、小路地区の石敢当は、入来支所の提供写真である。市文化課職員も再度、小路地区へ出向き、石敢当の年代銘は確認した。

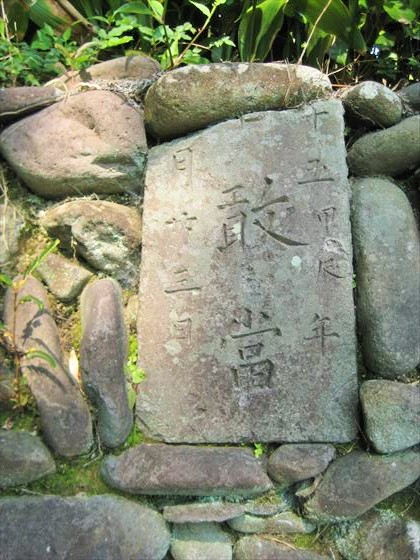

清色城跡と入来麓伝統的建造物群保存地区 薩摩川内市入来町浦之名

鹿児島県教育委員会HPによる説明は、次のとおり。

清色城跡

【所在地】薩摩川内市入来町浦之名字庵之坂

【種 別】国指定史跡

【指定年月日】平成16年9月30日平成21年7月23日追加指定

標高50〜98mの台地上に位置し,周囲3㎞で三方を清色川が流れる。シラス台地特有の切り立った空堀を有し,本丸・中之城・西之城・求聞持城・物見之段・松尾城等16の曲輪からなる縄張りは特筆である。

中世薩摩地方の在地豪族として活躍した入来院氏の城跡で,武家社会研究に資している文書が残り,かつ麓の居館地域の重要伝統的建造物群保存地区と一体となった景観を呈する山城跡である。

薩摩川内市入来麓伝統的建造物群保存地区

【所在地】薩摩川内市入来町大字浦之名

【種 別】国選定重要伝統的建造物群保存地区

【選定年月日】平成15年12月25日

入来町は鹿児島県の北西部の薩摩郡南部に位置し,町域は三方を山に囲まれ,川内川に合流する樋脇川の沖積地に市街地が展開する。鎌倉時代中期,相模国御家人渋谷定 心が惣地頭となり,その末裔は入来院と称し,明治維新に至るまでほぼ一貫して領主として存続する。江戸時代,鹿児島藩は鹿児島城を本城として,領内各地に外城と呼ぶ行政区画を設けて統治にあたり,入来はその外城の一つである。外城には行政庁である領主居館とそれを中心とする麓とよばれる武家屋敷地が設けられるが,入来ではそれ以前の文亀元年(1501)に清色城の裾野に屋敷を配し,麓と称していた。入来町入来麓伝統的建造物群保存地区は,近世に武家屋敷地として整備された麓のほぼ全域で,中世の山城である清色城跡の東面山裾と樋脇川に囲まれた東西約750m,南北約550m,面積約19.2haの範囲である。保存地区の北半は緩やかに湾曲する街路に沿って不整形に屋敷割されるのに対して,領主居館跡の東に位置する南半は東西路4本と南北路2本を骨格とした整った街路構成をとり,それに沿って整形に屋敷割される。現在でもその地割が旧態をとどめ,屋敷割もよく残る。保存地区内では江戸時代末期の武家屋敷の主屋およびその形式を継承して明治期から昭和初期までに建てられた主屋をはじめ,表門や付属屋,さらに街路に面して築かれた石垣などが伝統的建造物として特定され,保存の措置が講じられている。これらの伝統的建造物群と石垣上の生垣や庭園,植木等が緑豊かな独特の歴史的風致を形成している。

入来町入来麓伝統的建造物群保存地区は,鹿児島藩の旧武家屋敷地で,中世の麓集落を基盤として,近世になって整備された街路構成と地割をよく残すとともに,武家屋敷を構成する主屋やこれを囲む石垣や生垣などが周囲の環境と一体となって,麓の特色ある歴史的景観を現在によく伝え,我が国にとって価値が高い。

この項は、本ブログ以前の記事も参照。 https://misakimichi.com/archives/2089

世界一?郷水車 薩摩川内市祁答院町藺牟田

サイト「Look 鹿児島」による説明は、次のとおり。大水車は、岡山県・埼玉県・岐阜県にもあり、直径24メートルのものもできている。祁答院の水車は、直径13.2メートル。規模も造りもとても及ぶまいが、「郷水車」という意味が、下記のようなことがあるのかも知れない。

世界一郷水車

薩摩川内市祁答院町藺牟田地内竜仙郷にある世界一郷水車です。祁答院町を代表する有名な水車です。水車の特徴は、川の流れによって回るものではなくて、サイホン式で水を上まで吸い上げそこから水を落下させて回転させています。

水車の後方には、粉引き小屋もあり、そば引きもできるようになっていますが、現在は使われていません。

山王岳環状列石 薩摩川内市祁答院町藺牟田

現地説明板は、次のとおり。藺牟田池一周道路の途中に入口案内板があった。

山王岳環状列石

山王岳山麓の斜面にあり、ひとかかえほどの大きさの自然石の根元を数個の小石で支え、さらにその周囲を環状に直径30〜40センチの自然石を並べて囲んだものである。

直径は1.4メートル〜2メートルくらいで、このような環状列石が上部に1基、中部に2基、下部に3基、計6基ある。

考古学上これを環状列石基あるいは支石基と呼んでいるが、年代や造立意趣は不明である。恐らく古代人の祭祀遺跡と思われる。

平成12年度設置 薩摩川内市 教育委員会

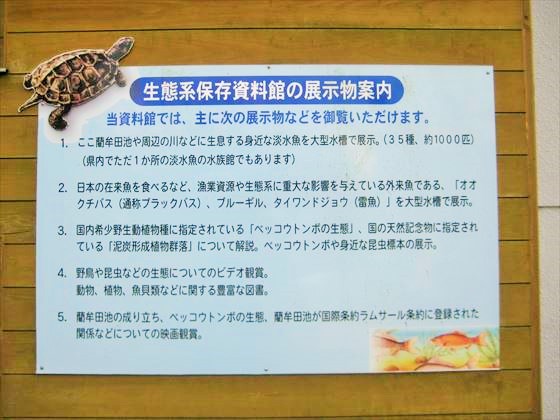

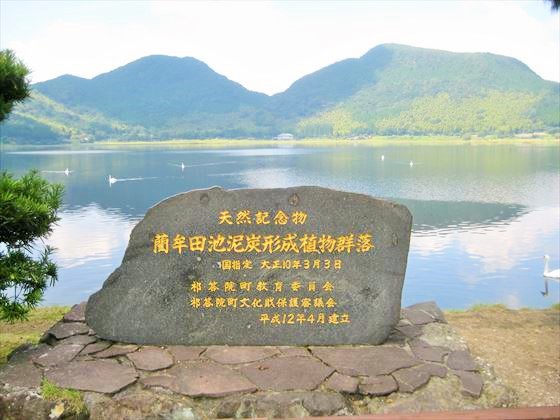

藺牟田池の泥炭形成植物群落 薩摩川内市祁答院町藺牟田

鹿児島県教育委員会HPの「鹿児島県の文化財」による説明は、次のとおり。

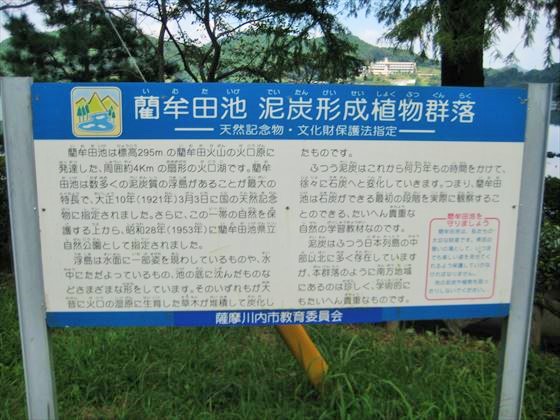

藺牟田池の泥炭形成植物群落

【所在地】薩摩川内市祁答院町藺牟田 1994

【種 別】国指定天然記念物

【指定年月日】大正 10 年3月3日

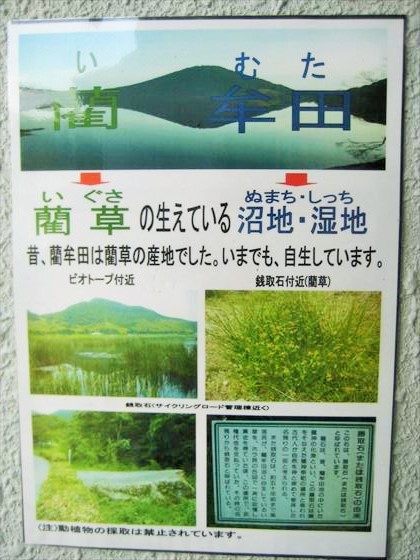

藺牟田池は,飯盛山や愛宕岳などの外輪山に囲まれた火口湖である。湖面の標高は海抜295m で,池の直径約1 km,周囲約 3.3km のほぼ円形をしていて,深さは最も深い所で約 3.5m ほどである。

この池の西方と北方岸の一帯には低層湿原が発達しており,ジャヤナギやヨシ,マコモ,フトイ,アンペライなどの挺水植物が群生している。これらの植物は枯れると堆積し,炭化して泥炭層を形成する。さらにこの一部が湖底から離れて水面に浮かび上がったのが浮島で,大小無数(約 300)の浮島が各所に点在している。これらの浮島は渇水期には池の底に定着しているが,増水期になると湖面に浮かび,風によって移動する状態を観察することができる。またこれら浮島上には上記の他,サンカクイ,アシカキ,ススキ,ヤマアワ,コブナグサ,カリマタガヤ,ヒトモトススキ等の植物も観察できる。さらに近年,池

の周囲に北アメリカ原産のラクウショウ(ヌマスギ)が数本植栽され増殖している。この木は,水没しても呼吸できる呼吸根が発達している。

浮島は北方の寒冷な高層湿原では普通に見られるが,低層湿原では極めて珍しく,泥炭形成植物群落として天然記念物に指定され,保護されている。またこの池は,ベッコウトンボの生息保護地区としても貴重である。