鹿児島県のアーチ式石橋 旧木場田橋 南九州市川辺町桑水流

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」によるデータは、次のとおり。

№1,304 旧木場田(きゅうこばんた)橋(桑水流橋)

川辺町桑水流

野崎川

橋長:16.3m 橋幅:4.0m 径間:13.5m 拱矢:5.9m

架設:大正10年

川辺支所前より、国道225号線を4.3Km東進、右手に見えます。

鹿児島県のアーチ式石橋 旧木場田橋 南九州市川辺町桑水流

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」によるデータは、次のとおり。

№1,304 旧木場田(きゅうこばんた)橋(桑水流橋)

川辺町桑水流

野崎川

橋長:16.3m 橋幅:4.0m 径間:13.5m 拱矢:5.9m

架設:大正10年

川辺支所前より、国道225号線を4.3Km東進、右手に見えます。

清魂水と清水の湧水 南九州市川辺町清水

現地説明板及び環境省選定「名水百選」(昭和60年選定)HPによる説明は、次のとおり。清水磨崖仏の岩屋公園駐車場入口前の市道を直進して行く。

清 魂 水

この清水の清魂水は昔は岩薬水と言われ、地域の人々の生活水や病の時の薬水として使われていました。

湧水 鹿児島県南九州市川辺町清水 清水の湧水(きよみずのゆうすい)

この水は、鹿児島特有のシラス台地の崖下から日6,000トンの湧水があり、昔から地域住民の生活用水、農業用水として利用されている。また、町の上水道の水源として日3,000トン、約3,800世帯に供給している。

位置情報

おすすめの時期 初夏から〜8月末

周辺の自然環境 シラス台地の急涯下に位置し湧水の左手横には水神を奉った水元神社がある。

利用状況 町の上水道源になっており、地域住民の飲料水、生活用水、灌漑用水としても利用されている。

水質・水量 水量 1日に6千トン

由来・歴史 清水地区から湧き出ているため

アクセス 鉄道・バスでお越しの場合

■ JR鹿児島本線「鹿児島中央駅」下車⇒鹿児島交通バス川辺経由枕崎行「野崎」下車(約1時間)⇒徒歩30分

その他 平成8年3月22日 国土庁(現:国土交通省)から水の郷百選の認定を受ける。

清水篠井手用水路隧道 南九州市川辺町清水

清水磨崖仏の岩屋公園内となっている。現地説明板は、次のとおり。

清水篠井手用水路隧道

この隧道は、江戸時代の寛文3年(1663年)万之瀬川から下流の水田約15ヘクタールに水を引いた際の用水路の一部として掘られたものです。用水路延長約446m(約245間)の内、隧道部分は東西に約173m(約95間)であります。

三百数十年余も前の掘削機械のない時代に、人力のみで隧道を掘り進むのは大変な難工事であったことは容易に推測されます。この時代には測量機器も無かったため、ローソクの火を使って工事を進めたと言い伝えられており、当時の人々の苦難・苦労が偲ばれます。

又、他の用水路部分と違い、ここだけをなぜ隧道としたのか疑問でありますが、今ではもう知る由もありません。

悠久の時が流れた今でも、用水路は清らかな水を湛え途絶えることなく流れ続けております。

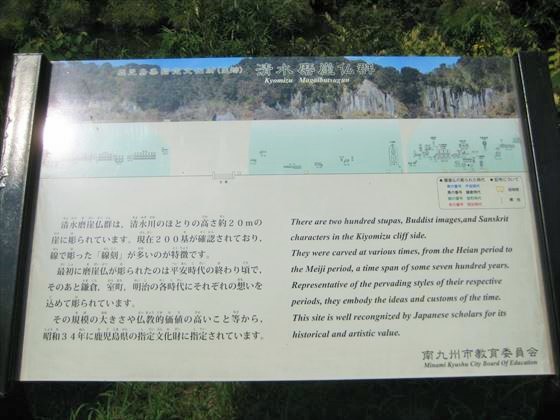

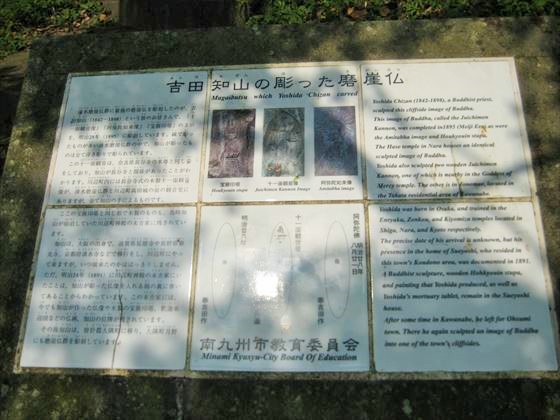

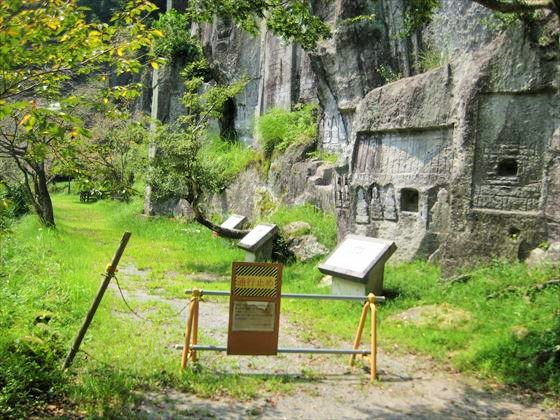

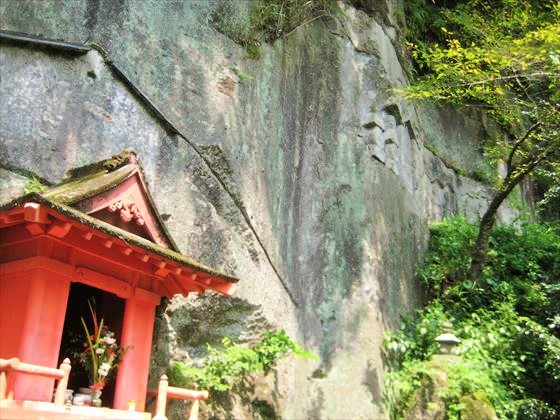

清水磨崖仏 南九州市川辺町清水薬師

鹿児島県教育委員会HPの「鹿児島県の文化財」による説明は、次のとおり。清水磨崖仏へは2連の石橋「偲橋」を渡って行くが、これは表面に石板を貼り付けたRC橋である。

先の崖下の遊歩道は崩落の危険あり、通行禁止となっていた。鎌倉時代の磨崖仏も下流の橋側から行く。

清水磨崖仏

【所在地】南九州市川辺町清水薬師

【種 別】県指定史跡

【指定年月日】昭和 34 年6月 10 日

川辺町清水の川沿いの景勝の地にある。高さ約20m,全長約 400m の岩壁に,点々と 200基の五輪塔,宝篋印塔,板碑等の線刻・浮彫り等がある。中でもほぼ中央にある高さ 10mに及ぶ大五輪塔には,その左右に 2,000 字に及ぶ墨書の梵字を残している。また,その右方やや離れて刻まれている月輪大梵字や,その前面下部の梵字板碑は,本磨崖仏群中でも古いものであろう。

『川辺名勝志』によると,月輪大梵字横に弘長4(1264)年彦山住侶の刻銘のあったことが記されている。また,左方に離れて刻まれている宝篋印塔には永仁4(1296)年平家幸,平重景が比丘尼清浄の供養の目的で刻んだ旨が記されている。

その後,室町期から近世,明治に至るまで,時に応じて追加刻銘され,現代に残るような大規模な磨崖仏群が成立した。その数量の多いこと,様式の多様なこと,時代の長期にわたること等の点から,本県屈

指の大規模な磨崖仏群であり,中世の生活や信仰を知る貴重な資料である。

鹿児島県のアーチ式石橋 福平の橋 鹿児島市下福元町

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」によるデータは、次のとおり。最後の写真は、国道225号川辺峠近くから見た鹿児島市街の眺望。

№1,526 福平の橋

鹿児島市下福元町

草野川

橋長:7.0m 橋幅:14.7m 径間:3.5m 拱矢:1.9m 環厚:48cm

国道225号線と国道226号線の分岐点、影原交差点から国道225号線を川辺方面へ300mのところに架かっています。

観察ポイントは上流側です。

下流側は降りるのが難しいです。下流側はボックスで拡幅。

清泉寺跡の磨崖仏群 鹿児島市下福元町草野

鹿児島市「谷山市民会館だより」平成25年10月号による記事は、次のとおり。

校区の文化財紹介シリーズ 第3回目は福平校区の清泉寺跡磨崖仏を紹介します。

国道225号線の向原バス停から、海の方向に五分ほどくだったところに清泉寺跡があります。川辺の宝福寺の末寺である清泉寺は、慈眼寺と同じように百済(韓国)の日羅上人が開いたといわれています。寺の本尊は日羅上人の作と伝えられている高さ約2・7メートルの阿弥陀磨崖仏です。隣りに「建長3(1251)年と刻んだ鎌倉時代の小磨崖仏もあります。

寺は一時すたれましたが、応永年間(1394〜1427)に覚卍和尚によって再建され、さかえました。しかし1869(明治2)年の廃仏毀釈で廃寺になりました。寺跡一帯は、うっそうとした樹木におおわれ、岩間から清水がわき出し、清泉の名にふさわしい所です。

寺跡には石垣、覚卍和尚の墓、板碑群、五輪塔群、2メートルを越える磨崖仏など、昔の面影を残しています。

鹿児島県のアーチ式石橋 影原橋(仮称) 鹿児島市下福元町影原

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」によるデータは、次のとおり。

№1,510 影原橋(仮称)

鹿児島市下福元町影原

野頭川

橋長:10.5m 橋幅:13.0m 径間:3.7m 拱矢:1.5m

架設:不詳

国道225号線と国道226号線の分岐点、影原交差点から国道225号線を280m北に架かっています。

上流側はコンクリートで拡幅してあります。

内壁には数字と図形が書き込んでありました。工事の準備でしょうか?

ちょうど下流側の家の方が出てこられましたので、お話をお伺いしました。

この橋は日露戦争の頃からあるそうで、現在はこの家と共にかなりかさ上げしてあるそうです。

慈眼寺公園の石橋群 鹿児島市慈眼寺町

一般社団法人 九州地域づくり協会HP「土木遺産in九州」による説明は、次のとおり。 そのほか公園内で見かけた小さな桁橋なども写した。

慈眼寺公園の石橋群 鹿児島市

所在地・完成年等 施設の形式・諸元

●所在地:鹿児島県鹿児島市慈眼寺町

●完成年:(遊仙橋)1927年(昭和2年)、(稲荷橋、洗心橋)不詳、(澄心橋)1929年(昭和4年)

●設計者:不明

●施工者:不明

●管理者:不明

●文化財指定等:市指定文化財

【遊仙橋】

●橋長:8.66m ●幅員:2.32m ●支間:2.5m(3連) ●形式:石桁

【稲荷橋】

●橋長:12.3m ●幅員:2.45m ●形式:石桁(5連)

【洗心橋】

●橋長:9.85m ●幅員:2.29m ●形式:石桁(5連)

【澄心橋】

●橋長:10.15m ●幅員:3.73m ●形式:1連石造アーチ橋

遺産の説明(社会的背景・歴史的・文化的価値など)

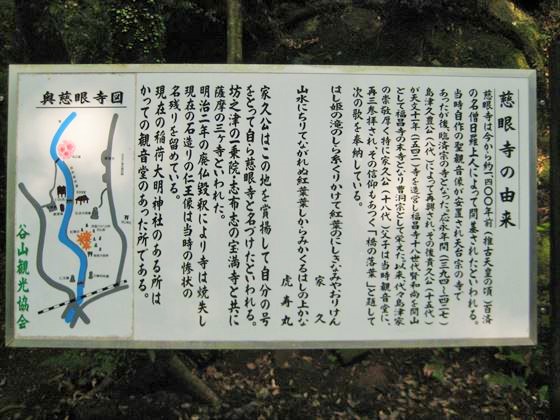

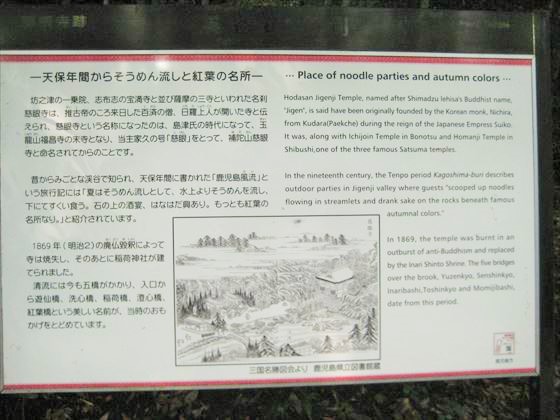

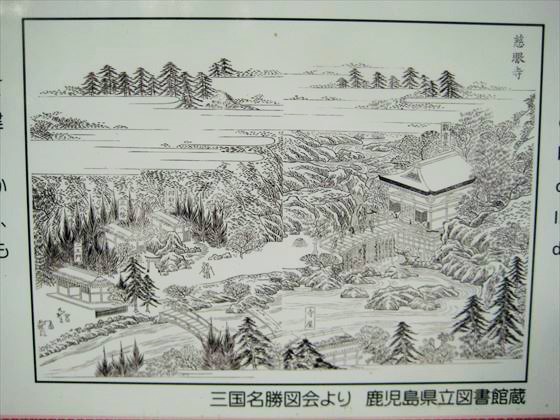

慈眼寺は飛鳥時代(約1300年前)百済の名僧日羅によって開基されたと伝えられ、日羅がつくった観音像が安置されていました。その後、1542(天文11)年、島津家15代貴久のとき改宗して福昌寺の末寺となりました。坊津の一乗院、志布志の宝満寺とともに薩摩の三ヶ寺と言われて有名でしたが、1869(明治2)年の廃仏毀釈により取り壊されました。慈眼寺跡は1974(昭和49)年に名勝として鹿児島市の文化財に指定されています。現在は、慈眼寺公園として市民の憩いの場所となり、園内には4つの石造橋が残されています。

交通アクセス

JR指宿枕崎線の慈眼寺駅まで徒歩で約10分。慈眼寺公園バス停より300m

鹿児島県のアーチ式石橋 澄心橋 鹿児島市下福元町 慈眼寺

HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋」によるデータは、次のとおり。

№610 澄心橋

鹿児島市下福元町 慈眼寺

和田川

橋長:10.2m 橋幅:3.7m 径間:9.0m 拱矢:3.1m

架橋:昭和4年

洗心橋から国道225号線に戻り、谷山港区入口から600m南進、大御堂バス停より右折、870m先左折、指宿枕崎線のガードをくぐり、すぐ右手に慈眼寺入口。

慈眼寺跡と慈眼寺公園 鹿児島市下福元町

ウィキペディアフリー百科事典による説明は、次のとおり。石橋群は別掲。

慈眼寺

慈眼寺(じげんじ)はかつて鹿児島県鹿児島市下福元町に存在した曹洞宗の寺。現在は市営の「慈眼寺公園」となり、桜や紅葉の名所として市民に親しまれている。

沿革

『三国名勝図会』等によると百済の僧侶・日羅によって飛鳥時代の頃に建立されたと言われるが、その後の経緯は明らかではなく、存在が確実になるのは応永年間に島津久豊によって再興されたときからである。天文11年(1542年)には島津貴久によって福昌寺18世・代賢和尚を新たに開祖として迎えて伽藍が建立され、曹洞宗寺院へと転じた。その後、18代当主島津家久の菩提寺となって「慈眼寺」と改名する。

実質的な薩摩藩祖の菩提寺と言うことで大変に栄え、一乗院、宝満寺と共に「薩摩三名刹」と言われた。しかし、明治期の廃仏毀釈の為に完全に破壊された。現在では跡地は公園となり、入り口に残る仁王像や公園に点在する石仏ぐらいしか跡を偲ぶ物は残っていない。

昭和49年(1974年)、名勝・慈眼寺跡として、市の文化財に指定。

施設

そうめん流し 期間:3月中旬〜10月末時間:10:00〜17:30(日祝10:00〜18:30、7・8月10:00〜19:00)