番所鼻自然公園 南九州市頴娃町別府

南九州市HPの観光施設・観光地による説明は、次のとおり。

番所鼻自然公園(南九州市頴娃)

日本地図作成のため全国を実測した伊能忠敬が「天下の絶景」と絶賛した景勝地。伊能忠敬がここ番所鼻を測量で訪れたのは1810年,66歳の頃でした。この地に立つ石碑は,これを記念して昭和31年に建立されたもので,当時の首相・鳩山一郎氏の書による「伊能忠敬先生絶賛の地」と文字が刻まれています。

<見処スポット>

①竜の落とし子〜吉鐘(祥)〜

目前の海には,「竜の落とし子」が棲んでいます。昇竜を連想させるその姿から,しばし「幸運の守り神」とされますが,メスから授かった卵をオスのおなかの袋で大切に育てて出産するその珍しい生態や夫婦仲がよいこともあり,古より「竜の落とし子」には安産や子宝など,五つの吉祥ありと伝えられてきました。

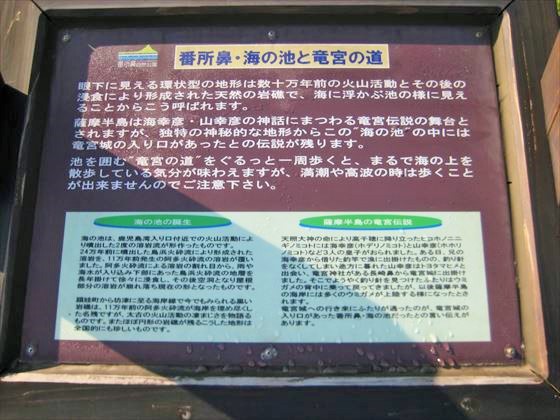

②海の池

数十万年前の火山活動とその後の浸食で形成された天然の岩礁で,自然にできた「海の池」。その中には「竜宮城への入り口」があったと伝説が残ります。干潮時には歩いてぐるっと回れる「海の上のさんぽ道」となりますが,満潮や高波の時は歩くことができませんのでご注意ください。

伊能忠敬賞賛の番所鼻自然公園

「薩摩半島の最南端に位置し、開聞岳、また水平線はるかに屋久島、竹島、硫黄島、黒島等を眺望できる風光明媚な所です。

江戸時代、わが国最初の正確な実測地図を作った「伊能忠敬」が当地を訪れた際、この海岸から開聞岳を一望する景観を「けだし天下の絶景かな」と賞賛したという史実を記念して「伊能忠敬記念碑」が建立されています。」 頴娃町教育委員会

以下は、番所鼻自然公園のタツノオトシゴハウスHPから

かつて薩摩藩の番所(検問所)が置かれていたことから、このように呼ばれる様になりました。

江戸時代の番所は人やモノの流れをチェックする重要な役割を担っていましたので、番所があったということは交通の要所であった証。実はこの地は昔は船着場で、農産物や日用品を運ぶ船が頻繁に出入りしていた場所でした。なお、一般的に「番所」=「ばんしょ」と呼びますが、当地は「ばんどころ」と呼びます。

(2016年9月22日 追 記)

伊能忠敬賞賛の番所鼻については、入江氏から次の教示があった。

番所鼻について『測量日記』を再度調べましたが、「番所鼻」あるいは「番所崎」という文字は出てきません。文化7年7月13日に郡村を出発し、二手に分かれて測量しています。しかし、伊能忠敬は前日より持病の為、測量には参加していないようです。西別府村東塩屋まで測り知覧浦に泊まっています。

7月15日に面白い話が『測量日記』に出てきます。

此坊津岬は九州一の絶景と云伝。八景あり。田代落雁、御崎秋月、網代帰帆、中島晴嵐、松山晩鐘、鶴崎暮雪、深浦夜雨、亀浦夕照。後人の作か。眺望するに九州一とも云難し。

坊津岬の方を地元の人は九州で一番だと伝えていたようです。忠敬は家作を褒めることは時々あるのですが、風景を褒めることはめったにありません。島原の方で、庭の松を褒めたことは知られています。番所鼻の話は地元の史料にある話なのかもしれません。伊能忠敬のことを悪く扱っているわけではないので、良しとしましょう。