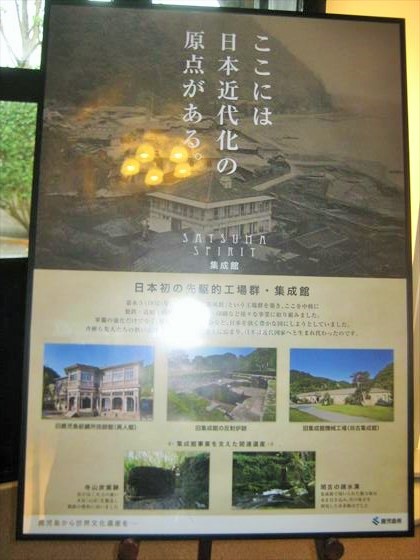

旧鹿児島紡績所技師館・鹿児島紡績所跡 鹿児島市吉野町磯

鹿児島県教育委員会HPの「鹿児島県の文化財」による説明は、次のとおり。

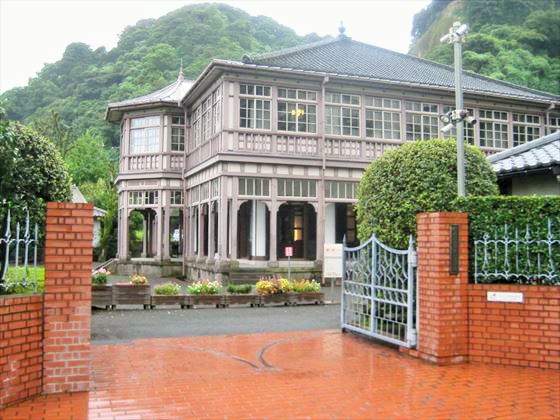

旧鹿児島紡績所技師館(建造物)・鹿児島紡績所跡(史跡)

【所在地】鹿児島市吉野町磯9685−15

【種 別】国指定重要文化財(建造物),国指定史跡

【指定年月日】昭和37年6月21日建造物指定,昭和34年2月25日史跡指定

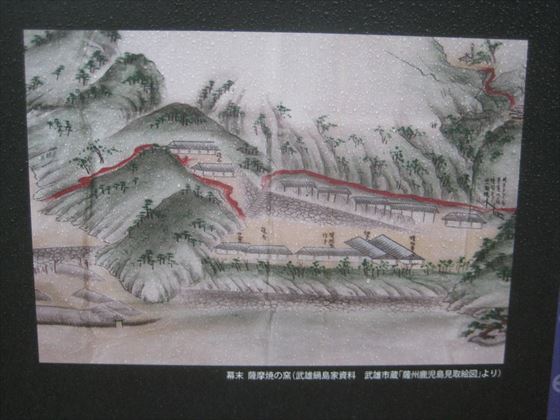

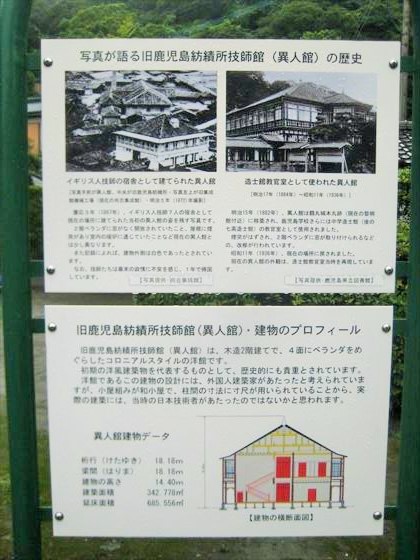

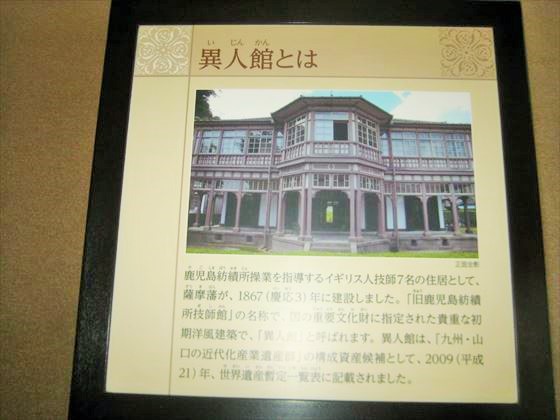

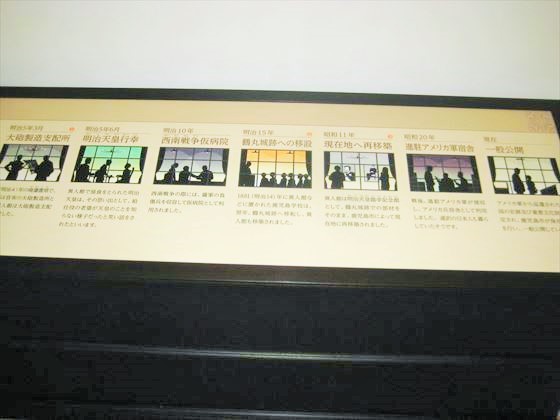

旧鹿児島紡績所技師館は,鹿児島藩が建設した鹿児島紡績所(日本最初の洋式紡績工場)に招かれたイギリス人技師7名の宿舎として,慶應3(1867)年に建設された。幕末から明治初期における洋館として貴重な建造物である。通称「異人館」と呼ばれている。

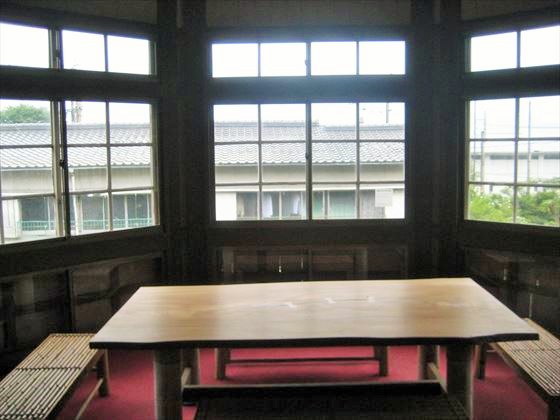

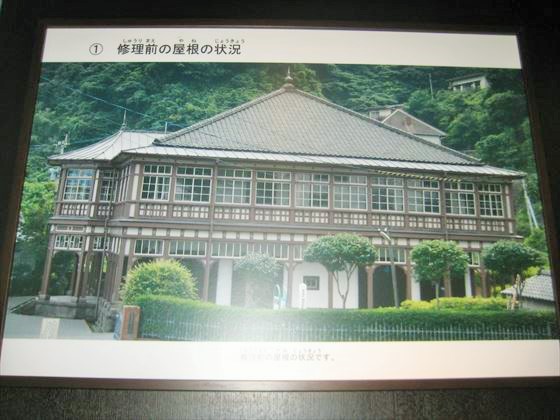

建物は,木造2階建て,桁行18.18m,梁間18.18m,建築面積342.778m,延床面積685.556㎡,屋根は方形造りで瓦葺き,白ペンキ塗りであった。玄関は,正面中央部に突出した八角形(半分)で,内部はホールになっている。間取りは,1階が南北中廊下となり,中央に階段があり2階へ通じる。1階は周囲に石畳のベランダをめぐらすアーケードとなり,内側に4室がある。2階は,中廊下をはさんで3室となっており,周囲は窓付きの回廊がある。

明治17(1884)年に,鶴丸城跡に鹿児島県立中学造士館が建設されたときに,校舎の一部として移築されたが,昭和11(1936)年に現地に再移築されている。

また,平成22(2010)年に隣接地の発掘調査を行ったところ,鹿児島紡績所本体の基礎となる部分が遺構として確認された。そこで,平成25(2013)年に史跡の範囲を拡張し,名称を「鹿児島紡績所技師館(異人館)」から「鹿児島紡績所跡」に変更した。

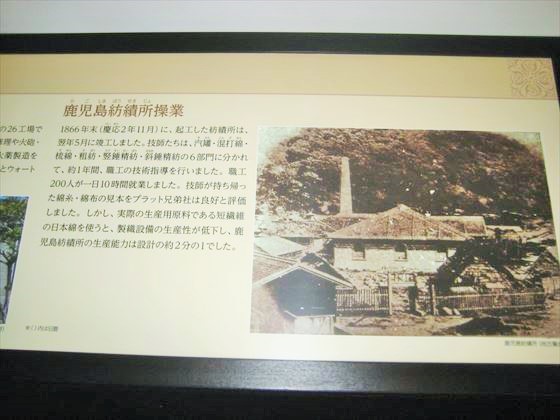

<参考> 「鹿児島紡績所」

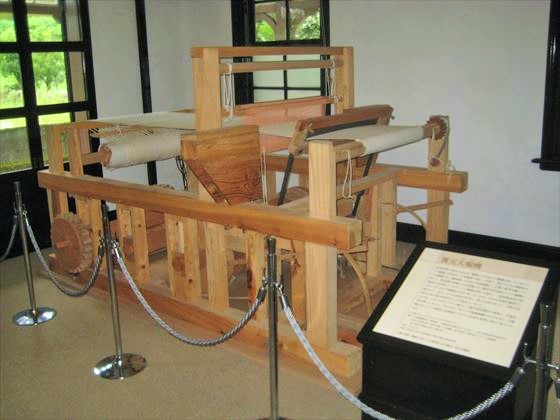

慶應3(1867)年,島津忠義が磯に設立し,イギリスから購入した精紡機, 開綿機,打綿機,梳綿機などをおき,当時職工は男女200人,一日10時間就業して1日,約48貫の綿糸を紡ぎ,白木綿,縞類を

織った。その後, この機械の一部は泉州堺の島津綿糸場に移され,やがて大阪を中心とする紡績業発展の基礎となった。鹿児島紡績所は,明治4(1871)年に商通社と変わり,その後,様々な変転を経て,明治30(1897)年に閉鎖された。