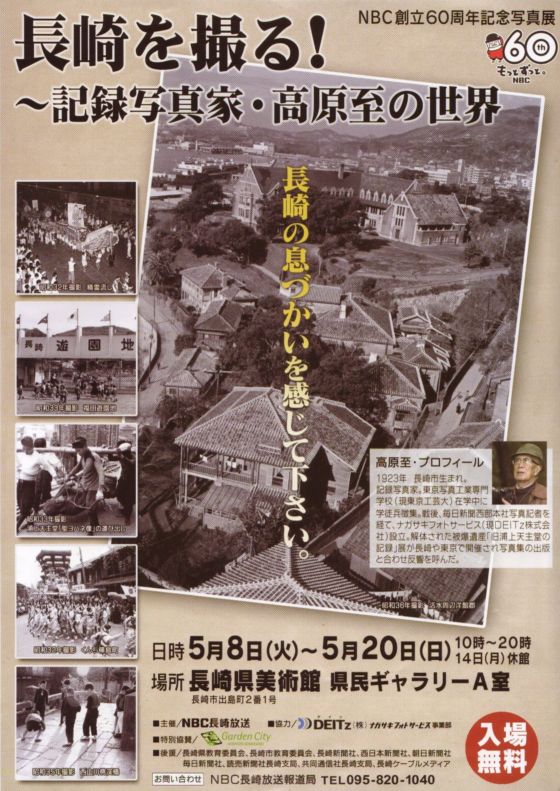

HP「長崎ビフォーアフター ぼくらの古写真」 港が見える丘 ほか

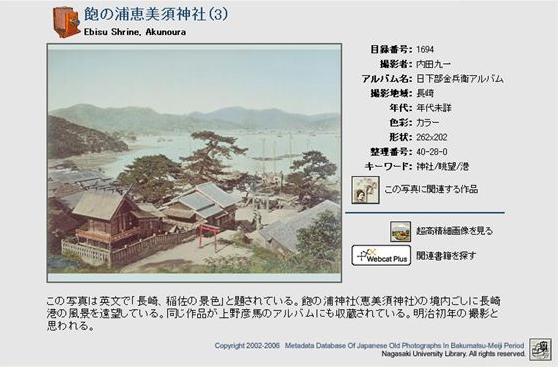

「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」などに収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

HP「長崎ビフォーアフター ぼくらの古写真」 港が見える丘 ほか

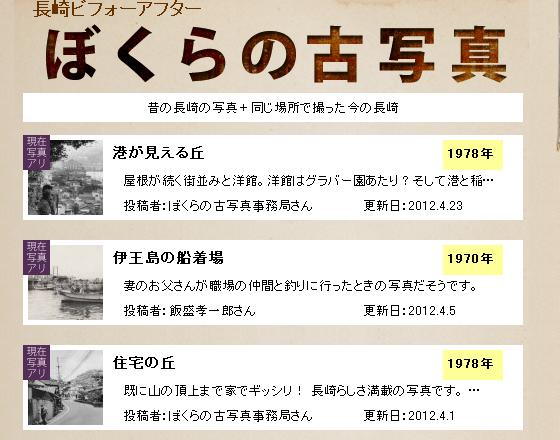

港が見える丘・伊王島の船着場・住宅の丘

通天閣と銅座川・洋館建ての商店・大浦天主堂まえ

■ 確認結果

HP「長崎ビフォーアフター ぼくらの古写真」は、長崎県内の昔の写真と同じ場所・同じアングルの現在の写真を撮って見比べて楽しむ、古写真比較のおもしろいサイトである。

http://oldphoto.naagle.com/

戦後に撮影された古写真が多いが、現在の写真を募集している。私も興味を持って撮影場所を探し、現在の写真を21作品投稿して協力した。次はそのうちの主な6作品。

詳しい写真の比較は、各URLへ。その他の写真についても参照。

作品 1 港が見える丘 http://oldphoto.naagle.com/photos/view/252

撮影日:1978年 (±1年くらい) 撮影場所:

屋根が続く街並みと洋館。洋館はグラバー園あたり?そして港と稲佐山。現在のどの辺なのでしょうか。写真提供:春光社刊「長崎おもいで散歩2再編版」より

(2012年4月 現在の写真投稿)

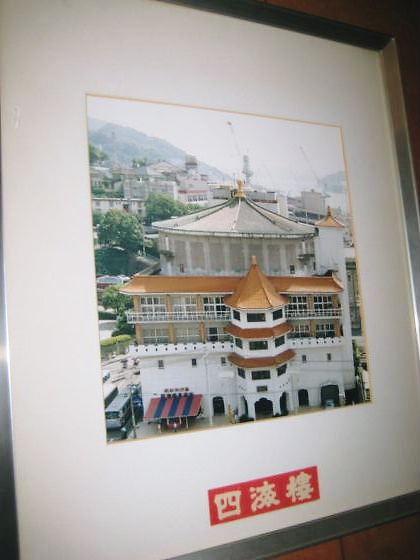

古写真の奥に写っているのは、南山手の妙行寺の屋根と四海楼の以前の建物です。四海楼資料館に前の建物の写真が展示され確認しました。背後の山は稲佐山です。

これら位置関係から、川上町バス停より同町下ノ区公民館へ上り、公民館横の坂段道路あたりから撮影された写真と思います。高いビルが建ち、長崎港が見える同じような景色が写せません。春光社さんに確認すると、場所は間違いないとのことでした。

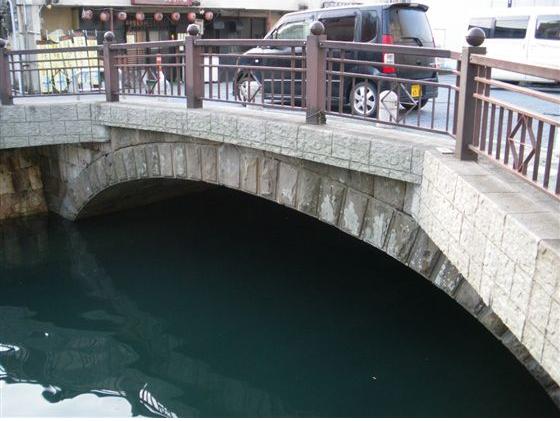

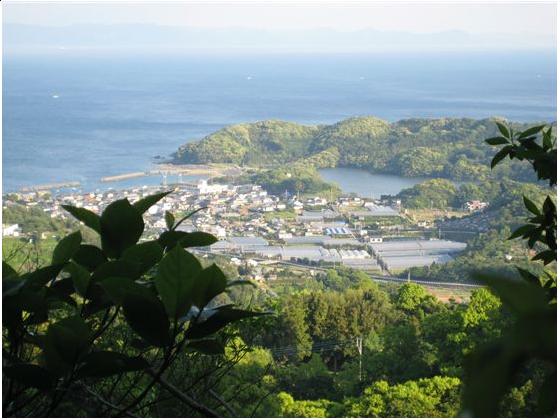

作品 2 伊王島の船着場 http://oldphoto.naagle.com/photos/view/144

撮影日:1970年 (±1年くらい) 撮影場所:長崎市伊王島

妻のお父さんが職場の仲間と釣りに行ったときの写真だそうです。

(2012年4月 現在の写真投稿)

左に伊王島と沖ノ島の間に架かる「栄橋」の一部が写っています。橋を渡ったすぐ対岸から、当時の伊王島航路船着場の方を写し、連絡船が右奥に接岸しています。左の黒い建物は乗船券売り場で、今も位置は変わりません。白い建物は炭鉱アパートだったそうです。

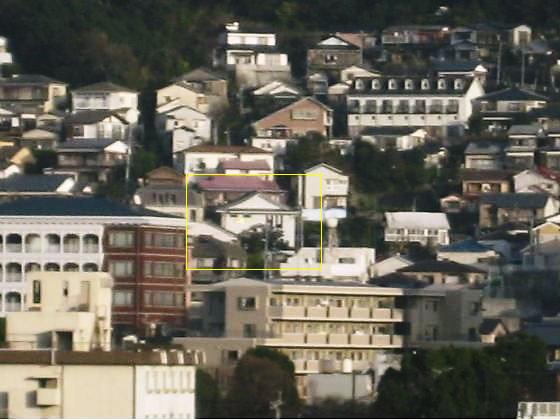

作品 3 住宅の丘 http://oldphoto.naagle.com/photos/view/47

撮影日:1978年 (±1年くらい) 撮影場所:長崎市日の出町

既に山の頂上まで家でギッシリ! 長崎らしさ満載の写真です。 写真提供:春光社刊「長崎おもいで散歩3」より

(2012年1月 現在の写真投稿)

長崎市の大浦石橋通りを大平橋へ向けて登ります。暗渠のバス通りとなっており、途中、川上町の上の区で、古写真とおりの景色が、前方に広がります。背景の高台は、椎の木町や南町の住宅地です。

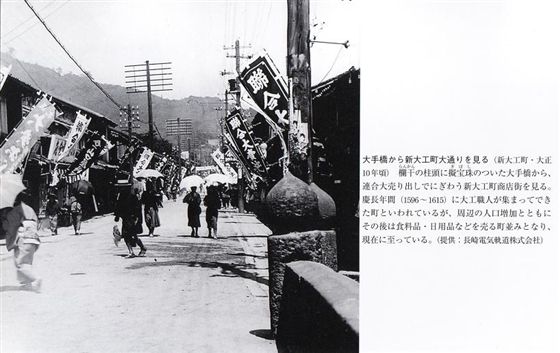

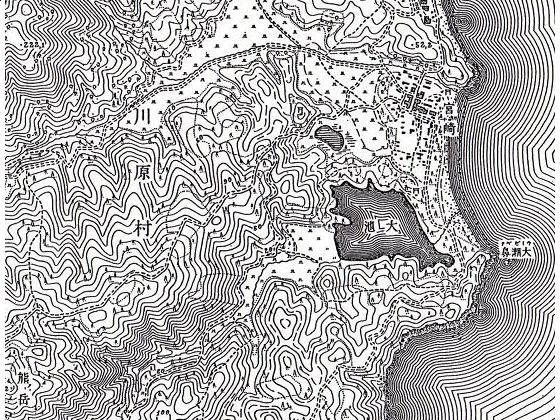

作品 4 通天閣と銅座川 http://oldphoto.naagle.com/photos/view/48

撮影日:1984年 (±1年くらい) 撮影場所:長崎市籠町

高台の大きな中華料理店が見えます。当時のランドマーク的存在だったのでしょうか?

(2012年1月 現在の写真投稿)

長崎市の銅座橋の上から、籠町の大徳寺公園の高台を方を撮影しています。通天閣があった所は、超高層のスターライトビルが建っています。

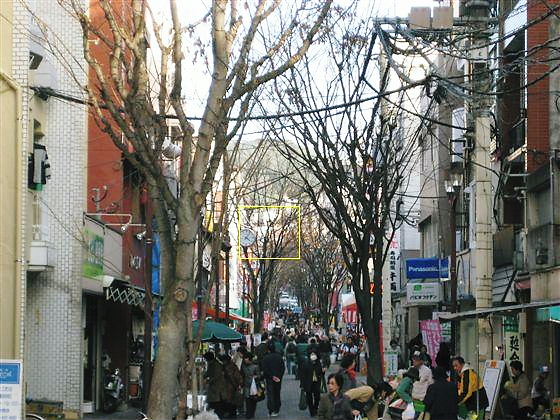

作品 5 洋館建ての商店 http://oldphoto.naagle.com/photos/view/121

撮影日:1978年 (±1年くらい) 撮影場所:長崎市出雲1丁目

3階の素敵な感じと、1階の普通すぎる商店のギャップがいいですね〜。写真提供:春光社刊「長崎おもいで散歩2再編版」より

(2012年1月 現在の写真投稿)

長崎市出雲1丁目2−17の元遊郭の建物です。現在、ビル「ガーデンコート」が建っています。5年くらい前まで、朽ちた建物が残っていたことを、私も覚えています。

作品 6 大浦天主堂まえ http://oldphoto.naagle.com/photos/view/122

撮影日:1961年 (±1年くらい) 撮影場所:

この場所はこんなにのどかだったんですね。写真提供:春光社刊「長崎おもいで散歩2再編版」より

(2012年1月 現在の写真投稿)

国宝大浦天主堂前の道路広場です。文明堂総本店の土産店などの日蘭ビルが建ち、妙行寺は見えなくなりました。寺の入り口がビル1階の右にありました。