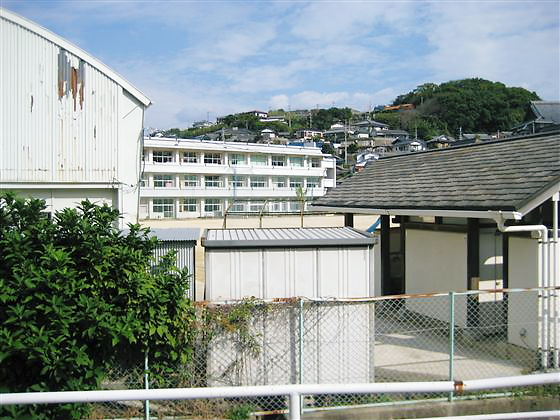

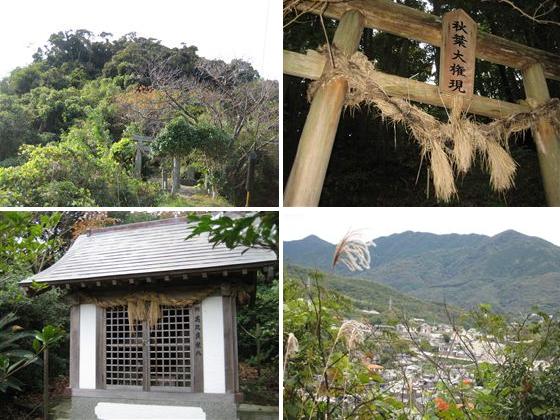

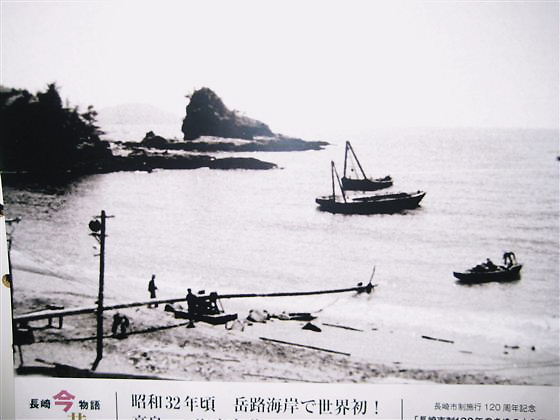

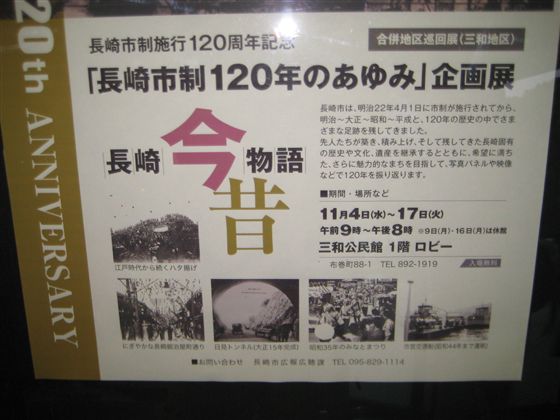

長崎市制120年のあゆみ展 (3) 布 巻 村

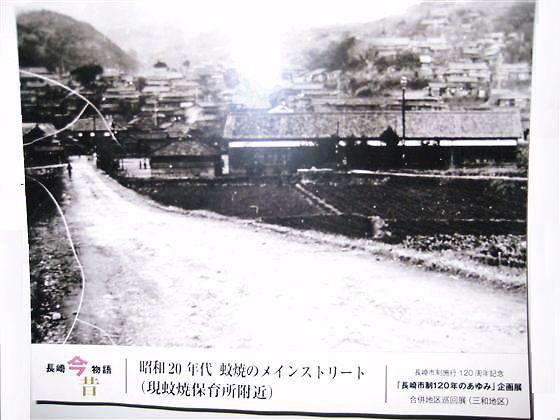

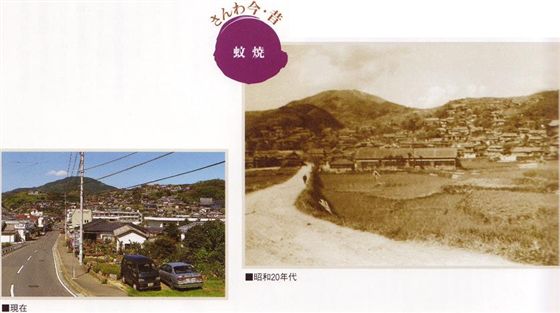

長崎市制施行120周年記念「長崎市制120年のあゆみ」企画展は、4月に長崎県美術館(出島町)、5月に歴史民俗資料館(平野町)で開催された後、合併各地区を巡回し、11月17日三和地区で終了した。

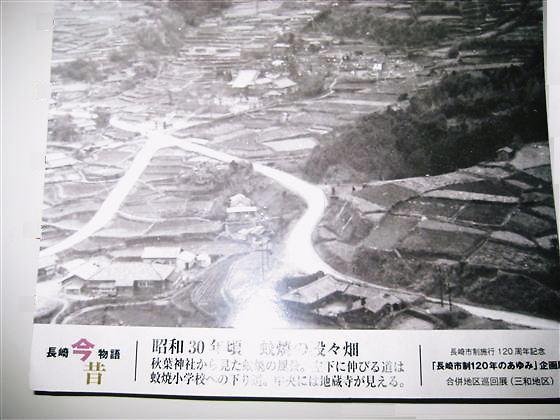

古写真の展示が主。古写真の内容は会場によって変えている。そして、合併町独自の町を振り返る写真がある。たまたま見学した最終日の三和公民館会場の展示。タイトル・撮影場所・説明など内容に疑問を持った古写真の、現地確認などの結果を報告する。

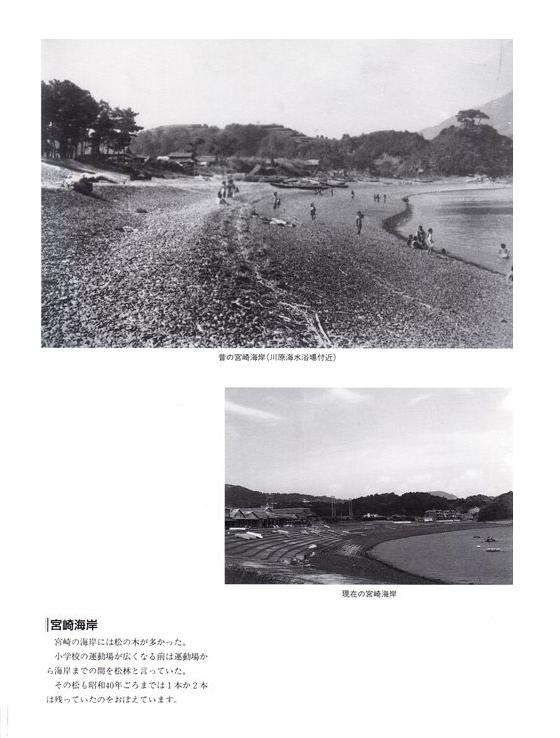

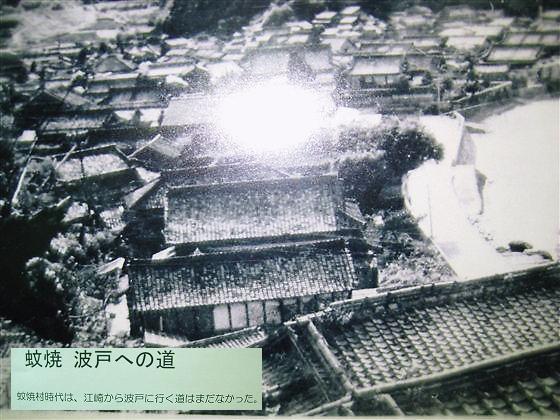

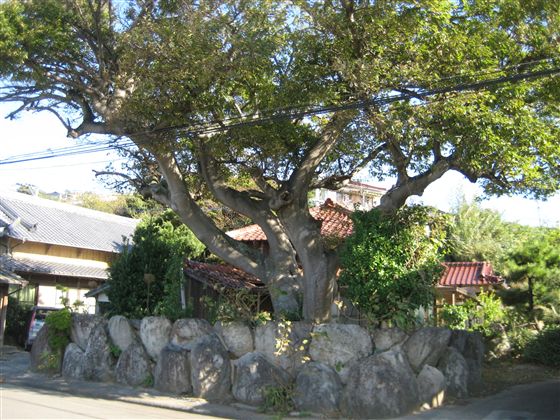

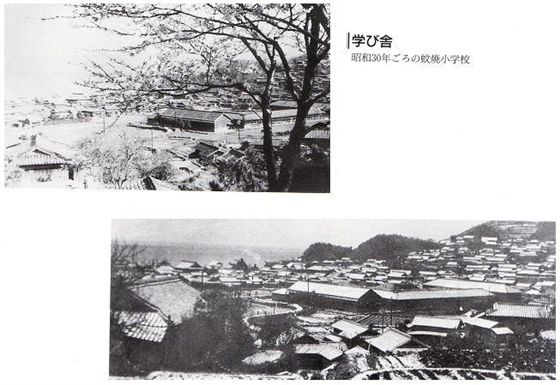

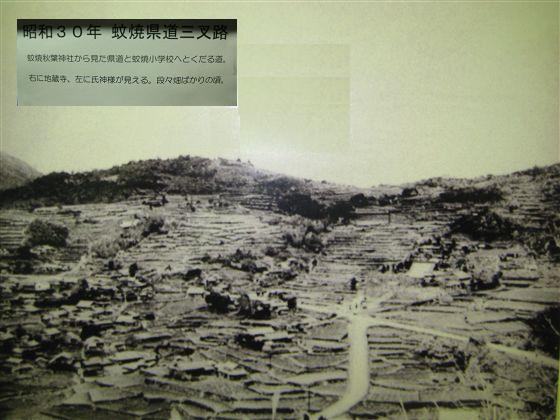

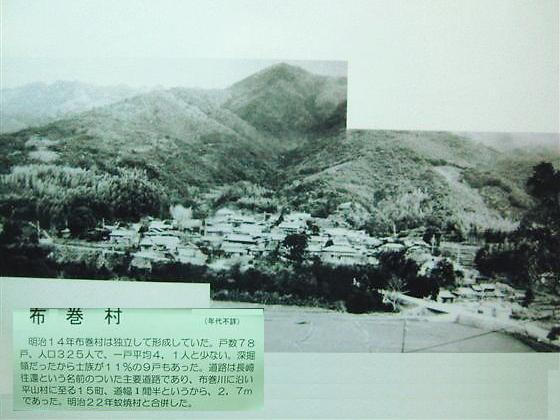

〔写真説明〕 布 巻 村 (年代不詳)

明治14年布巻村は独立して形成していた。戸数78戸、人口325人で、1戸平均4.1人と少ない。深堀領だったから士族が11%の9戸もあった。道路は長崎往還という名前のついた主要道路であり、布巻川に沿い平山村に至る15町、道幅1間半というから、2.7mであった。明治

22年蚊焼村と合併した。

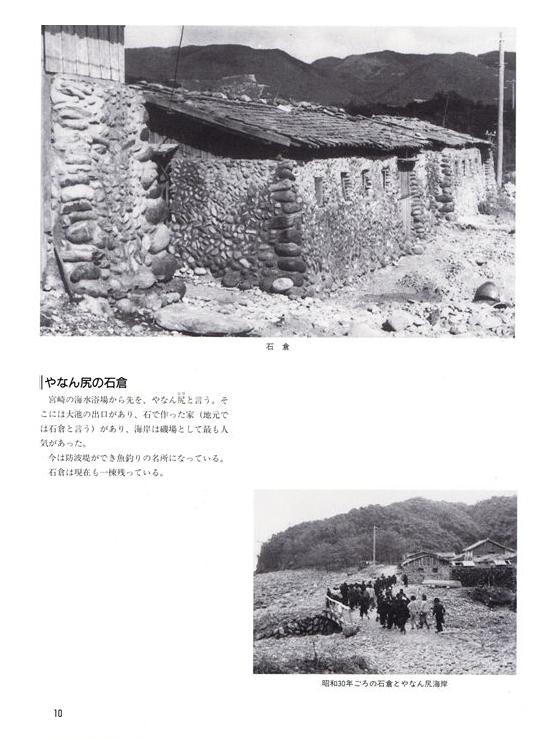

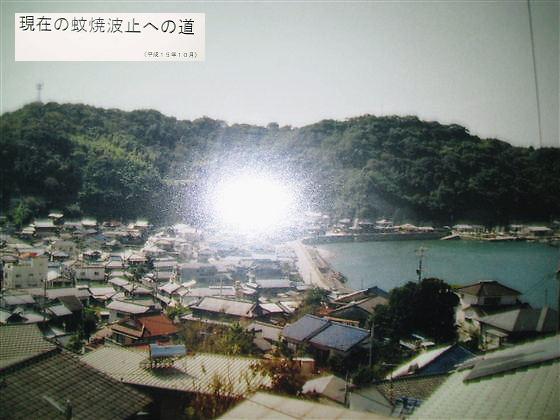

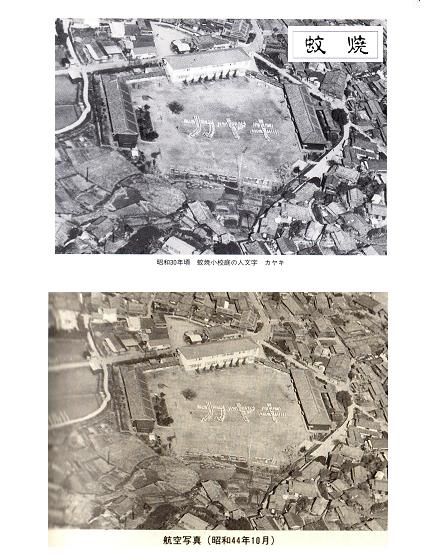

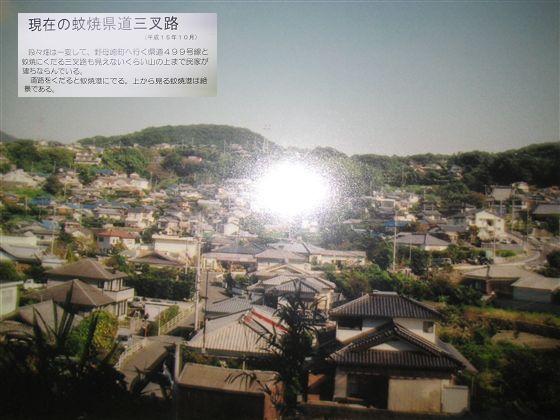

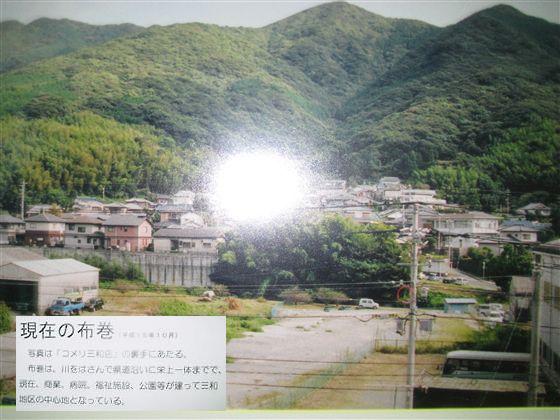

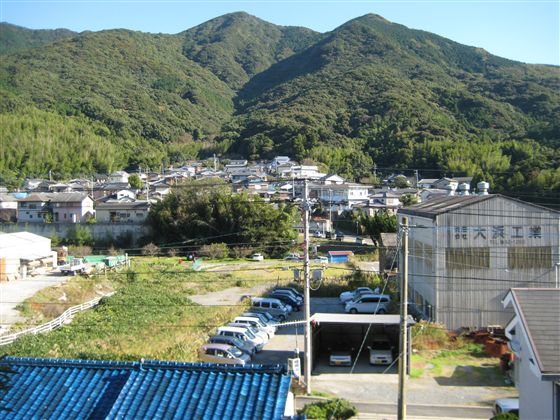

〔写真説明〕 現在の布巻 (平成15年10月)

写真は、「コメリ三和店」の裏手にあたる。布巻は、川をはさんで県道沿いに栄上一体までで、現在、商業、病院、福祉施設、公園等が建って三和地区の中心地となっている。

■確認結果

「布巻村」の説明は、三和町「三和町郷土誌」昭和61年発行の「町の成り立ち、蚊焼村の歩み」328〜329頁の中から抜粋しているようだが、誤解を生む説明ではないだろうか。

布巻村は、廃藩置県後、明治5年以降一村として存在し、川原、為石と三か村連合戸長のもとに管理された。明治18年脱稿の長崎県地誌「西彼杵郡村誌」によれば、明治14年頃の布巻村(蚊焼村と同じく、一村を形成していた)の戸数等は上記のとおり。明治22年、布巻村は蚊焼村と合併した。という意味であろう。

「長崎往還」も同「西彼杵郡村誌」の記録で、明治14年頃の道路である。古写真に写っている「佐賀里橋」を渡って布巻村集落内へ入っている広い道路のことではない。

「三和町郷土誌」には「布巻村の道路は長崎往還という名前のついた主要道路が(「で」でなく「が」)あり、布巻川(現在の大川)沿いに平山村に至る」という意味を書いている。

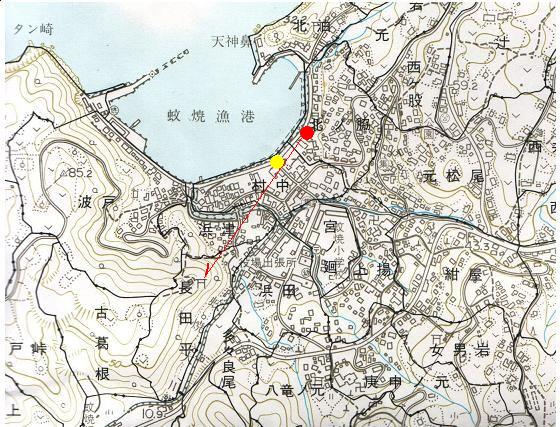

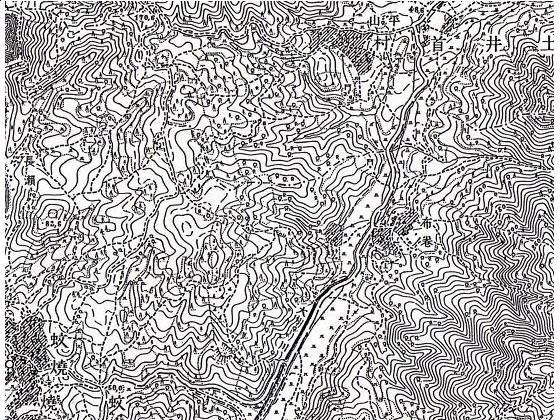

「長崎往還」は、布巻村の中心となる集落内は通らなかったと思われる。佐賀里橋を逆に渡り大川沿いに平山村まで遡る。「明治34年測図国土地理院旧版地図」を参照。「萬延元年高来郡布巻村図」(長崎県歴史文化博物館所蔵)もある。

具体的な道筋は、反対方向に平山から為石へ説明しているが、下記のとおりである。

当会研究レポート”江戸期の{みさき道」”第2集20頁に掲載。ルート図は次を参照。

https://misakimichi.com/archives/59

C 川原回りの「みさき道」

1 平山から為石までの道はどう行ったか(長崎往還)

長崎から竿浦を通り平山までの道は、先のレポートにおいて関寛斎一行の往路・復路として説明している。明治18年「西彼杵郡村誌」にあった街道筋(長崎道)などである。平山村の道路の項によると高野医院前が字ホタチメで大籠村道と分岐する。

為石・川原方面へは、次のとおりの道となる。

① 高野医院の裏手に地蔵があって旧道がある。為石にそそぐ大川に出て橋は渡らず川の右の土手を布巻村との村界字尾流川まで行き、平山台からそそぐ小さい方の川を渡る。菅原神社の下である。

② 布巻村に入ると街道筋は長崎往還となる。OKホームセンター(前 今はエレナ)の中を通り(字図赤道確認済)、大川沿いにエレナ(前 今はコメリ)横の佐賀里橋まで行き、橋を渡って今度は大川の左側を道に沿い高島町貯水場まで行く。ここが字元宮で為石村へ入る。途中の蚊焼分岐は共立工建前あたりにあり、川を渡った。

③ 蚊焼から船に乗る出征兵士を見送る飛石渡りが保健センター前にもあり、「兵隊さんの別れ」と言った。長崎往還は大川の左側をそのまま下るが、墓地の所は大きな崖を捲く「どんどん坂」があり、今も坂の道が一部残る。

④ 三和中グランド脇を通り、為石橋から県道に出て大川橋まで行く。この付近が字舟津で長崎往還の起点であり、茂木・天草・樺島などからの船着場の入江である。

現在の布巻(平成15年10月)において、「布巻は、川をはさんで県道沿いに栄上一体まで」は、1993年(平成5年)4月1日:路線指定。長崎県内の路線はほとんどが長崎県道13号線長崎野母港線から「国道499号線」に指定された。「一体」も「一帯」であろう。