小野金比羅山 (2) 諌早市宗方町

国道57号線により諫早市街から諌早市小野町まで行く。小野小学校の次に「小野」交差点があり、右折して旧道の道へ入る。小野の天満宮や郵便局前を通り、小野団地入口まで行くと、「金比羅山頂 ←2.3km」の標識がある。

団地内を通り、山頂すぐ下の駐車場まで車道があり、山頂はこれから歩いて15分ほどである。

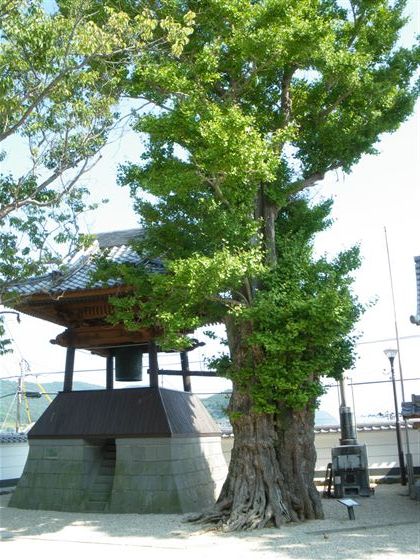

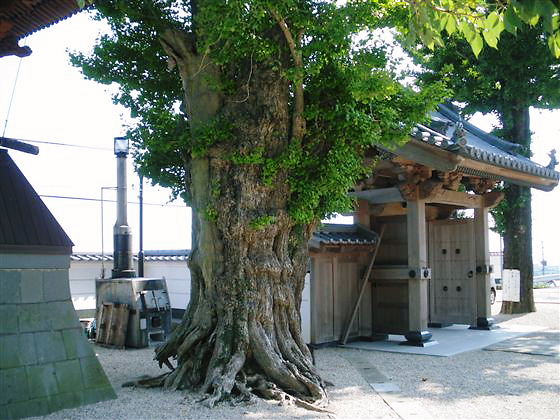

金比羅山(標高247m)の山頂一帯は、寛延元年(1748)建てられた曹洞宗「性円寺」の廃寺跡。諫早平野の眺望もよく、諌早市指定名勝。

小野小学校の背後に見える山。登山道路は小野町から上がり、ほかの金比羅山と区別するため、小野金比羅山または小野嶽と呼ばれる。

地図によると山頂部分は宗方町となっていた。久し振り山頂にある雰囲気がよい史跡と出会った。(1)(2)により詳しく紹介する。

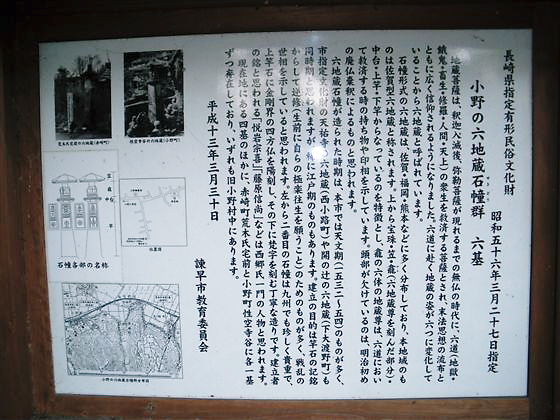

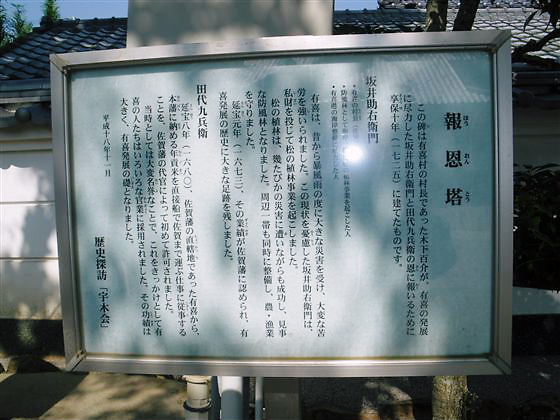

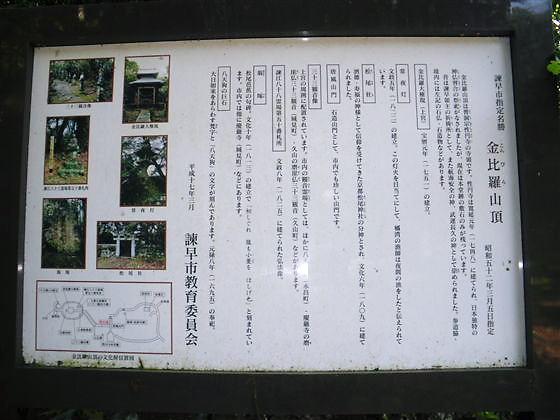

現地説明板は次のとおり。

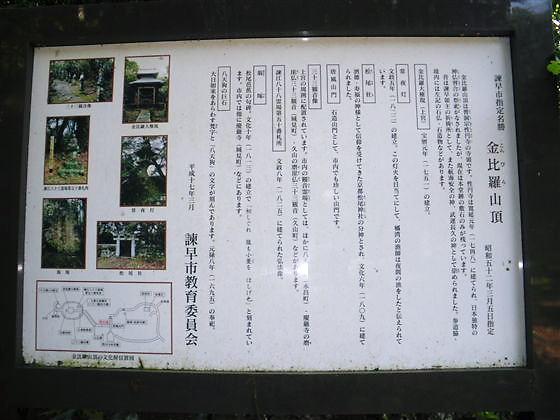

諌早市指定名勝 金比羅山頂 昭和52年3月5日指定

金比羅山頂は曹洞宗性円寺の寺領です。性円寺は寛延元年(1748)に建てられ、日本独特の神仏習合の祭祀がなされましたが、現在は本堂跡の敷石のみが残っています。

昔は諫早領主の祈祷所として、また航海安全の神、武運長久の神として崇められました。参道脇、境内には左記の石仏、石造物などがあります。

金比羅大権現(上宮) 宝暦元年(1751)の建立。

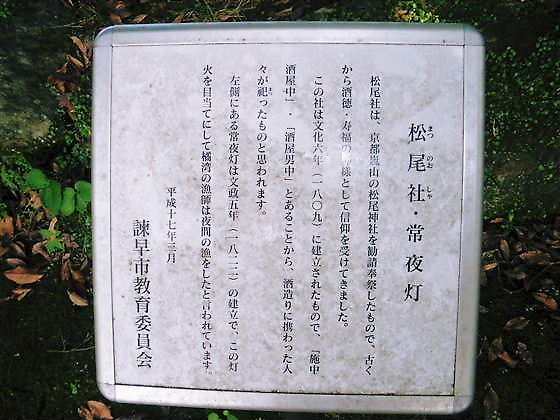

常 夜 灯 文政5年(1822)の建立。この灯火を目当てにして橘湾の漁師は夜間の漁をしたと伝えられています。

松 尾 社 酒徳・寿福の神様として信仰を受けてきた京都松尾神社の分神とされ、文化6年(1809)に建てられました。

唐 風 山 門 石造山門として、市内でも珍しい山門です。(扁額には「金光明山」、文政12年(1829)の年紀銘が見られる)

三十三観音像 上宮の周囲に配置されています。市内の観音霊場としては、ほかに八天神社(永昌町)、慶巌寺の磨崖仏三十三観音(城見町)、久山の磨崖仏三十三観音(久山町)などがあります。

諫江八十八霊場第五十番札所 文政8年(1825)に建てられた弘法像。

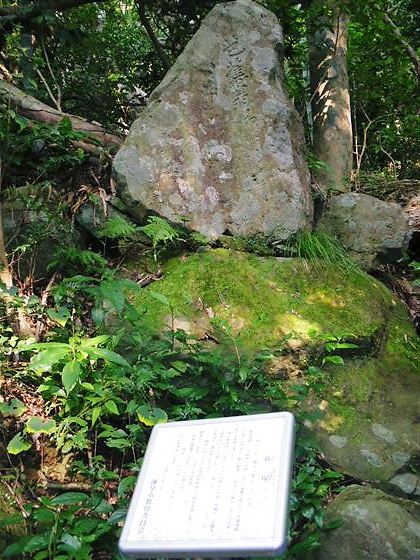

翁 塚 松尾芭蕉の句碑。文化10年(1813)の建立で「初しぐれ 猿も小蓑を ほしげ也」と刻まれています。市内では他に慶巌寺(城見町)などにあります。

八天狗の巨石 大日如来をあらわす梵字と「八天狗」と刻んであります。天保8年(1695)の奉祀。

平成17年3月 諌早市教育委員会