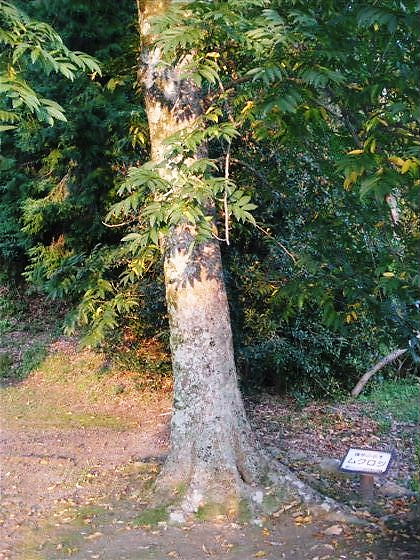

北諫早中学校のユリノキ 諌早市城見町

諫早市永昌町交差点から右折して国道207号線に入り、四面橋を渡って竹の下通りに向かう。その中間くらいに前交番があった城見町交差点があり、ここから左折してまっすぐ上がって行くと、高架の橋を渡り「北諫早中学校」の正門前に着く。

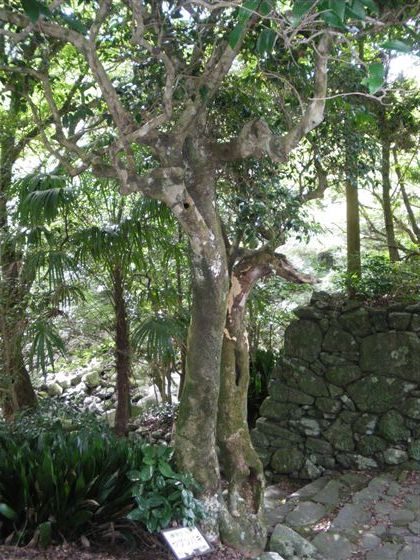

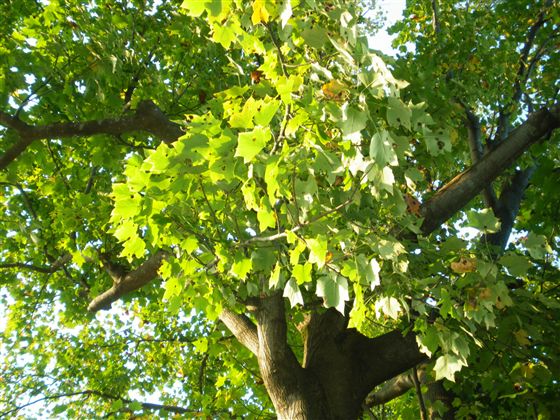

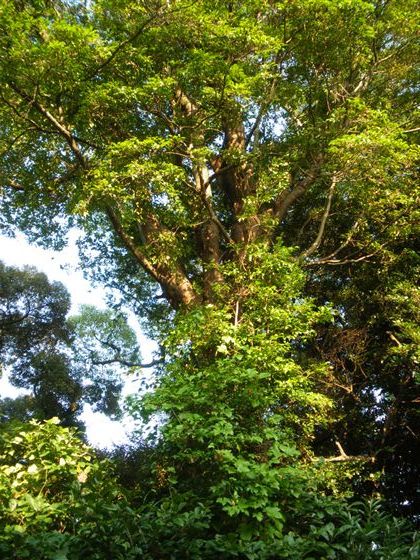

名木の「北諫早中学校のユリノキ」は、校舎一段下の校庭左周辺の土手にあり、数本が並木道をつくっている。

「諫早の名木30選」リストによると、幹囲1.90m、樹高17m。

ユリノキはモクレン科。同じようなユリノキの大木は、小野小学校の校舎前にも1本あった。

次は、2008年(平成20年)10月23日付朝日新聞のコラム。

【天声人語】 赤組の先駆けがハナミズキなら、黄組はユリノキだろうか。街路樹の色づきである。住まい近くの「ユリの木公園」でも、金茶の葉を宿した木々が増えてきた。ユリの木と書いてみて、カタカナ、ひらがな、漢字が並ぶ珍名に気づく▼名前より不思議なのが、シャツのような葉の形だ。半纏木(はんてんぼく)という別名の通り、職人さんが着るはんてんを思い浮かべてもらえばいい。やっこ凧(だこ)や軍配にも似るオンリーワンの愉快な姿に、自然の妙技を見る▼「葉(よう)画家」の群馬直美さんは、著書『街路樹・葉っぱの詩(うた)』で、秋風と遊ぶ迎賓館前のユリノキ並木をこう活写した。〈ざざざー。シャララー。ぞぞぞー。葉っぱたちが高い梢(こずえ)で手を振り、拍手しながら、いろんな陽(ひ)だまりの人たちを一所懸命に歓迎している〉

▼ユリノキは北米原産で、日本には明治初期に渡来した。新宿御苑では樹齢130年を超す第一世代が、元気に葉を茂らせている。どれも、幹回り3㍍はあろうか。御苑のシンボルでもある巨木たちは、日本中のユリノキの母樹だという▼中でも芝生の広場に寄せ植えされた3本は、根や枝が絡み合い、異形の生命体を思わせる。どの入園者より長生きの三つ子。見上げれば、迷彩柄の「シャツ」はまだちらほらだ。突き抜ける空の下で、緑の大群が「慌てなさんな。ざざざー」と手を振っていた▼きょうは節気の「霜降(そうこう)」にあたる。虫が黙り、北国からは初霜の便りが続く時期。ひと雨、ひと風ごとに秋色は深みを増す。赤組と黄組が抜きつ抜かれつ、山から里へと転げ落ちてくる。