多久市に残るアーチ石橋

多久市に残るアーチ石橋は、2橋である。西多久町の「笑郷(わらいごう)橋」と南多久町の「谷下の森永宅橋」。谷下の橋は最近見つかった。2はコンクリートアーチである。

西多久町大字板屋の「笑郷(わらいごう)橋」は、多久聖廟の入口となる「市立病院前」交差点から、女山峠を越し武雄市若木の方へ向かう県道25号線により行く。

「西多久分岐」は県道24号線と分かれ右を取る。西部小学校・物産館「幡船の里」・正善寺入口を過ぎ、少し行き、左方の農道へ入る。「山口」バス停のまだ手前である。

農道は牛津川上流に出、まっすぐの所は、2の「川の上橋」(コンクリートアーチ)、手前農家の方から上流の方へ行くと、1の「笑郷橋」である。

この農家の主の話では、山上に平野集落があり、橋はそのための道だった。昭和29年の水害により流され、「笑郷橋」は修復し残った。両橋名はこの方に確かめた。

N氏HP「石橋・眼鏡橋・太鼓橋・石造アーチ橋 佐賀県の石橋」によるデータは次のとおり。

2はあくまで参考のため載せられている。

写真 1 №2,972 山口無名橋(笑郷橋) 2007.09.08 多久市西多久町大字板屋

牛津川 橋長:7.68m 橋幅:2.5m 径間:4.5m 拱矢:2.25m 環厚:30cm

架設:昭和29年頃

世戸さんの情報です。北方町から多久市へ入りました、時間はすでに17時半です。

左岸下流側から車にロープをくくりつけて降りました、ロープが見えています。

壁石は布積み。

写真 2 眼鏡橋風のコンクリートアーチ(川の上橋) 2007.09.08 同

牛津川 橋長:8.0m 橋幅:2.8m

世戸さんの情報です。山口無名橋から約150m下流です。

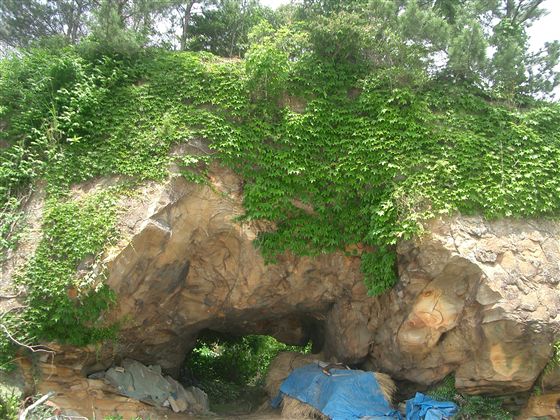

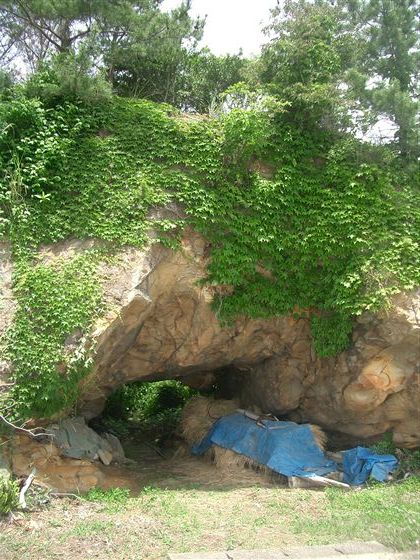

次に新しく見つかった南多久町の「谷下の森永宅橋」(仮称)を紹介する。

写真 3 谷下の森永宅橋 多久市南多久町大字花祭(谷下)

谷下川 橋長:3.65m 橋幅:1.8m 径間:2.22m

前記1,2の橋名を地元では「笑郷橋」「川の上橋」と言い、私が多久市役所へ念のため電話確認した。その際、商工観光課前田さんが、「多久市史」の中で南多久町谷下の石橋を記していると写しを送ってくれた。

平成20年5月31日現地確認。場所は県道25号線南多久「平瀬橋」交差点から江北へ向かう県道35号線へ入る。すぐ石原橋の次が「谷下」バス停となり、やや手前から大神宮へ上る道へ入る。防火水槽先の左4軒目の家が森永宅で玄関前の小川に架かる。

下流側要石にのみ、「大正拾五年一月新成 石垣建築石橋工事 新設者森永百助 石工國信安馬」との刻字があった。

多久市「多久市史」の記述は次のとおり(発行2002年?・掲載巻頁未確認)。

石 橋 めがね橋に代表される石橋は長崎県や熊本県に多く構築されているが、多久市に現存する石橋で古来の技術を留める石橋は谷下の谷下川に架けられた一橋だけである。市道から森永宅に渡る専用の橋で、幅一・八二㍍、長さは上間で三・六五㍍、下間二・二二㍍、高さ二・三八㍍のアーチ式である。大正十五年(一九二六)一月に施主森永百助、石工國信安馬によって構築されている。

東原の篠砂川にも石橋が架けられていたが、平成二年七月の水害で被害を受け、復旧工事で消滅した。橋本体は無傷であったが、裏込め部分から奥の道路が抉られ、石橋の構造上の堅固さを証明する結果となった。大正九年頃の構築であった。

(追 記 平成20年6月19日)

ところで、写真1の「笑郷(わらいごう)橋」は、橋名の由来を書き忘れていた。多久市商工観光課前田さんから送ってもらった「多久市史」の中778〜779頁にある伝説話。

西多久地区には「女山の女盗賊」にまつわる話(民話・言い伝え)が、次のとおりある。女盗賊が短刀の血を洗った場所が「洗い江」と呼ばれていた。それが「笑郷」になったのだろうということである。

西多久町 女山の女盗賊

伊万里に向かう女山峠には女盗賊が出没し、旅人から身ぐるみ剥ぎ取ったり命を奪い、大変恐れられていた。二重あたりで獲物(旅人)が往来するのを覗いて、谷から出て来て旅人を襲い、血のついた短刀を川で洗った。女盗賊が人の往来を見ていた場所を人見と呼び、よく出てくる所を出口、身ぐるみ剥がした所をはぎの原、短刀の血を洗った所を洗い江と呼び、血洗い橋と言う所もあった。また、時には赤子を背負って出て来て、旅人が通ると赤子の尻をつねって泣かせ、旅人が「どうしたのか」と尋ねると「病気にかかっている」といって同情を誘い、隙をみて強盗を働いた。子供をおぶって出てきた所を子峠とよんだ。…

以下は略。女強盗の名はおつる。最後は、おつるに小さいときから苦しい思いをさせた父親のじいさんが金をつくって折角迎えにきたが、それとは知らずに父を殺めてしまった話のようだ。