相浦の球状閃緑岩 多久市北多久町多久原

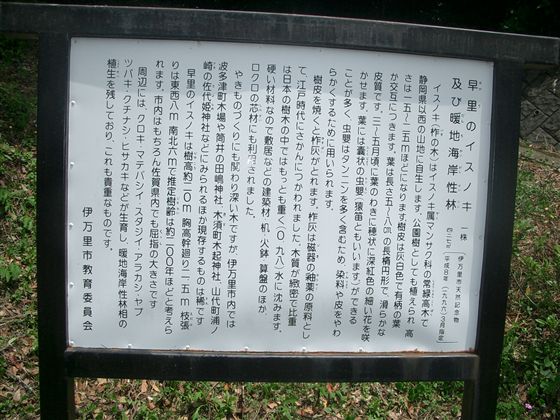

佐賀県の天然記念物に「小川内のスギ」「早里のイスノキ」でふれているので、もう1つ話題。

多久市北多久町大工田・相浦地区に「カイガラ石」や「ナポレオン石」と呼ばれる石があり、国内外でも珍しく佐賀県の天然記念物に指定されている。

正確な岩石名は、「球状閃緑岩」(きゅうじょうせんりょくがん)。どんな石か。相浦へ見に行った。

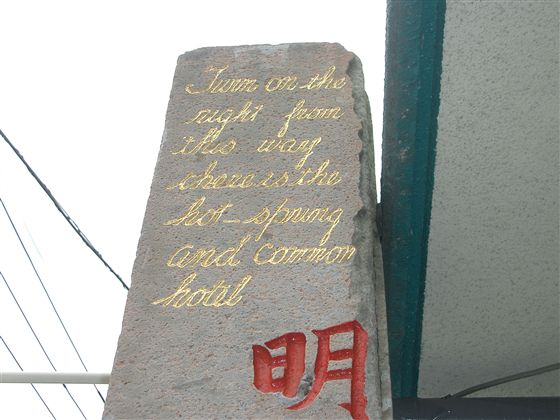

多久市役所近く「多久原北」交差点から国道203号線多久バイパスへ入る。長崎自動車道の北側を通り、「多久IC」近くに「相浦入口」の道路標識がある。必ずバイパスを通らないと、IC道が混在し集落入口がわかりにくい。

この道へ入り集落の谷奥まで進むと「相神浦大権現」社がある。もう天山の山懐である。社殿右に大きな岩石が「佐賀県天然記念物」の標柱とともに据えられてあった。

この石が集落内で一番大きいと聞いた。

「カイガラ石」「ハマグリ石」「菊面石」とか呼ばれる種類の石。表面に球顆(たまつぶ)がぼつぼつ見えた。「ナポレオン石」とは、コルシカ島に産するため付けられた石名らしい。

神社境内には、イチイガシの推定樹齢300年の大木もあった。

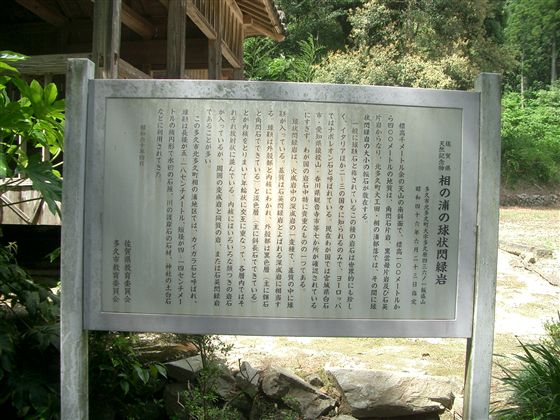

佐賀県HP「佐賀県天然記念物の部」による説明は次のとおり。

相浦の球状閃緑岩(あいのうらのきゅうじょうせんりょくがん)

県指定天然記念物/昭和46年6月23日指定

多久市北多久町大字多久原 飯盛山 鉱物

球状閃緑岩は、火成岩中の深成岩の1変種で、基質中に白黒の同心球状の縞を持つ球顆(たまつぶ)が入っている岩石をいう。

天山南斜面標高100m〜400m地帯は、角閃石片岩・黒雲母片岩・石英片岩からなり、多久市北多久町大工田・相浦地区では、球状閃緑岩の転石が散在する。相浦地区では、カイガラ石と呼ばれ、球顆は5〜18cmの楕円形。水田の石垣、川の護岸石、神社の土台石などに利用されてきた。

現在、我国では宮城県白石市・愛知県猿投山など7ヶ所程で確認されているに過ぎない。また一般に球顆岩石と称されるこの種の岩石は、世界的にも珍しく、イタリア他2〜3の火山国で知られるだけで、ヨーロッパではナポレオン石と呼ばれている。