波佐見の宿橋で見た長崎要塞地帯標 東彼杵郡東彼杵町宿郷

9月4日、波佐見町中尾山の窯元「山慶」前の煉瓦造アーチ石橋を見に行った。その帰り川棚へ戻るため、波佐見町の現在の中心通り県道1号線でなく、南側の街中の旧道を通った。

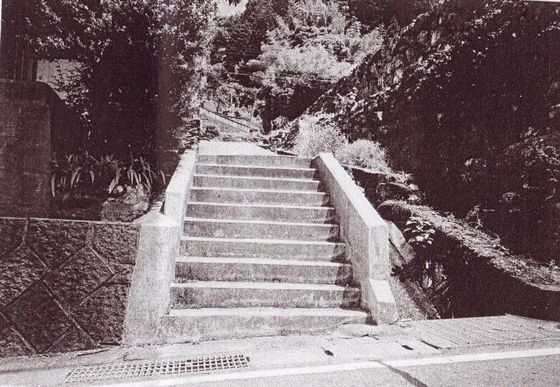

大イチョウを過ぎると、川棚川に架かる「宿橋」を渡る。

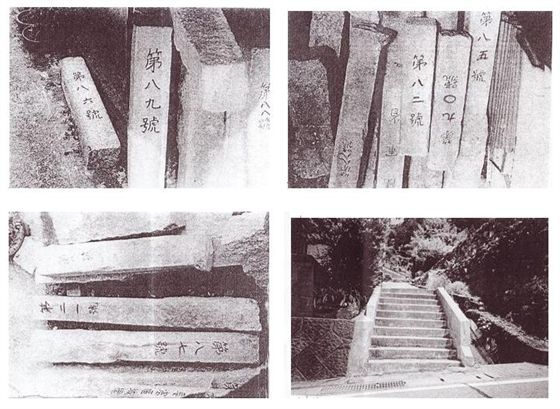

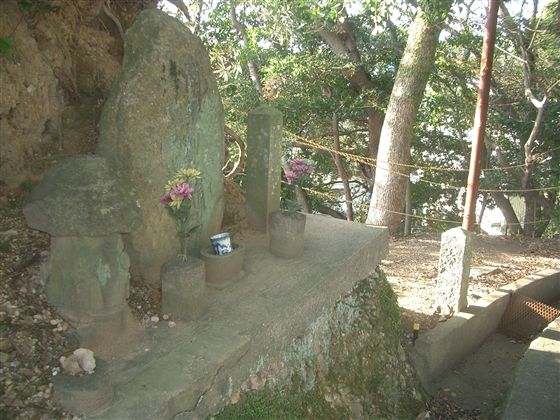

橋のたもとに古い標石が立っていた。何かと見ると今は架け替えられている「宿橋」の、昔の橋名銘や架橋年月日のある親柱類。この一角に大切に保存されていた。

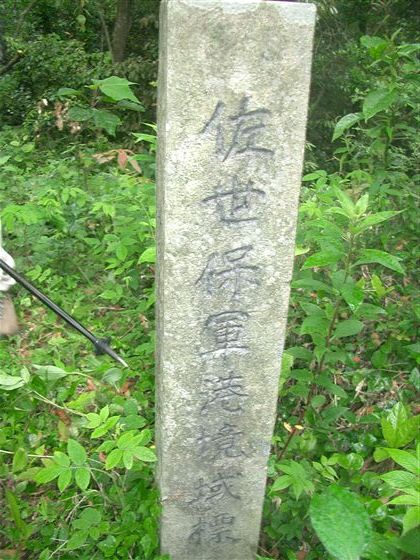

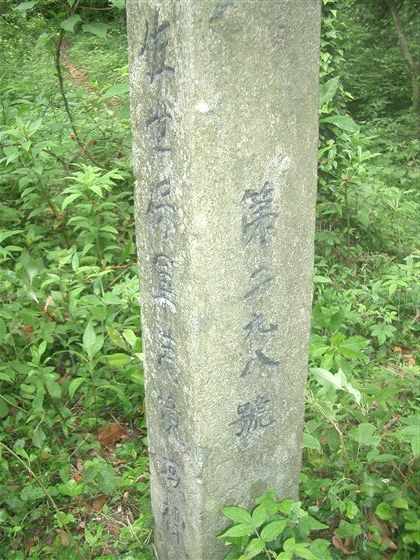

このようなことは、他所の橋でもよく見られる。気をひいたのは、真ん中の大瓶の下の低い標石。2面上部に「陸」と「第」の刻字があり、黒ペンキ塗りされている。下部は埋められ刻字不明。

まぎれもない佐世保地域の「長崎要塞地帯標」である。裏面へ回ると「長」の字があった。

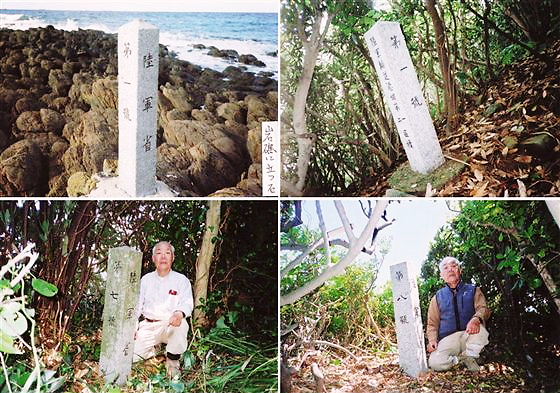

説明板がなく、この標石の詳しくはわからない。佐世保の高橋輝吉氏へ聞いてみなくてはならない。高橋氏は、この場所の標石の存在を知っているのだろうか。

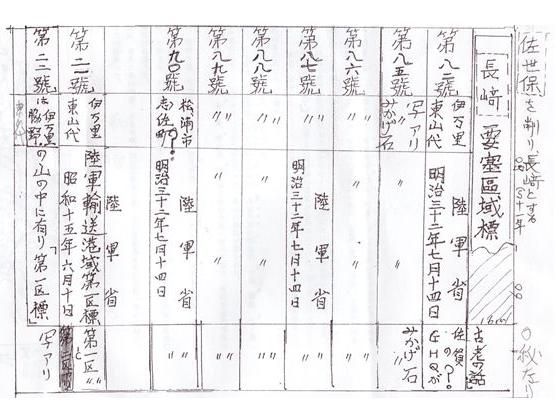

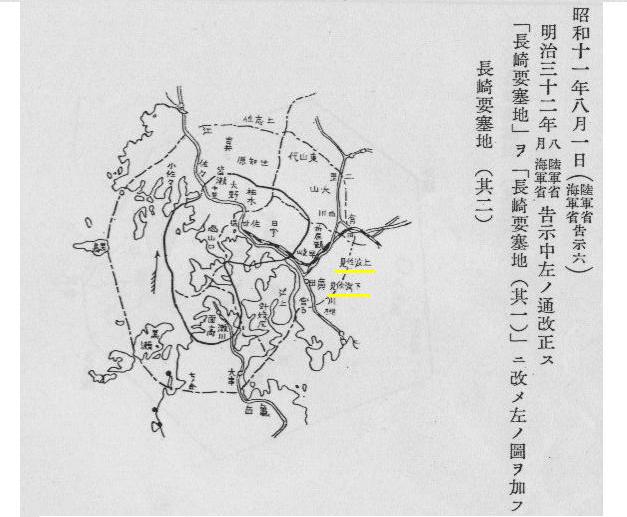

原書房刊「海軍制度沿革史」巻十五 昭和47年発行(海軍省編 復刻原本=昭和17年発行)127〜130頁の「◎長崎二於ケル陸海軍防禦営造物ノ地帯区域」によると、波佐見地区は、「要塞地帯法」関係の次の告示改正別図に表われる。

「長崎要塞地(其二)」の図中、「上波佐見」「下波佐見」の地名のあるところが、概ね宿郷「宿橋」のある地点である。(其一)は長崎市、(其三)は五島灘江ノ島近辺の図。

昭和十一年八月一日(陸軍省 海軍省告示六)

明治三十二年八月陸軍省海軍省告示中左ノ通改正ス

「長崎要塞地」ヲ「長崎要塞地(其一)」二改メ左ノ図ヲ加フ

長崎要塞地(其二)

長崎要塞地(其三)

長崎要塞地帯標は、明治32年設置されてから、何回かの法改正と地帯変更があった。終戦後、戦争遺物の市町村資料はすぐ廃棄され、標石はほとんど撤去された。地元でも詳細を知る手がかりがない。

波佐見町「宿橋」の標石は、上記の頃の告示改正が設置年代の目安となるだろう。詳しくは高橋氏が調査し、地元へ伝えてもらえればと思う。

高橋氏のこれまでの調査によると、波佐見地区の標石を同氏は次のとおり確認している。

① 第 1号 川棚民俗資料博物館にあり ② 第11号 西有田民俗資料館にあり

③ 第22号 個人宅にあり ④ 第32号 有田近くの寺にあり