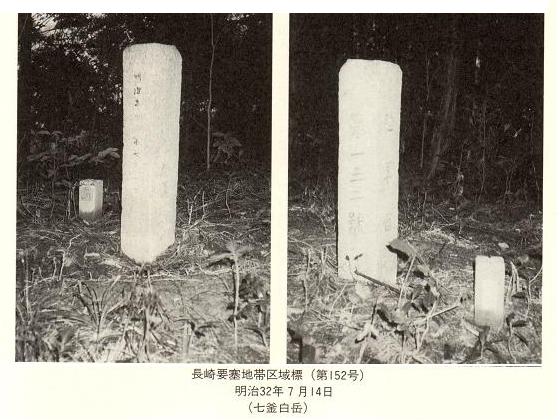

陸軍省要塞地帯標 豊豫要塞に「F.Z.3rdZ」があった

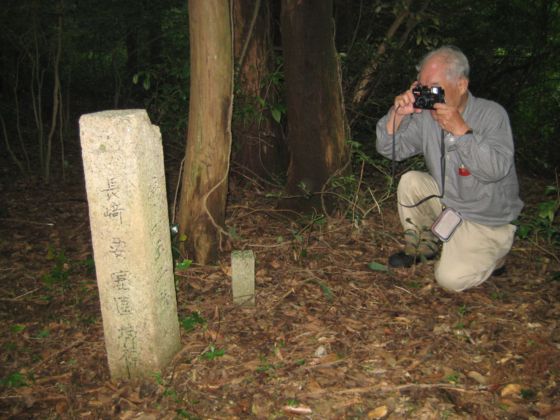

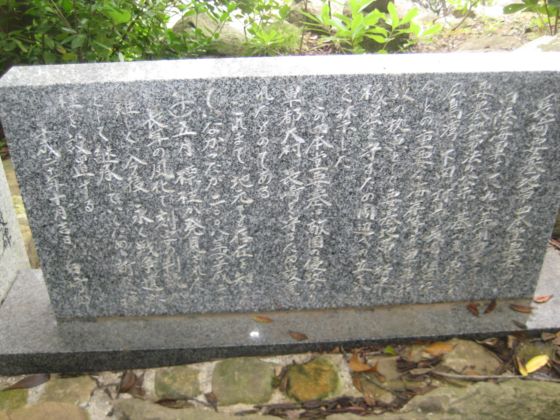

これも佐世保市住まい、陸軍省要塞地帯標や海軍省軍港境域標の標石探しと研究をされている高橋輝吉氏から寄せられた資料である。高橋氏は佐世保のみならず、全国へも出かけ、これら標石の調査をされ、数多くの標石を見つけられている。

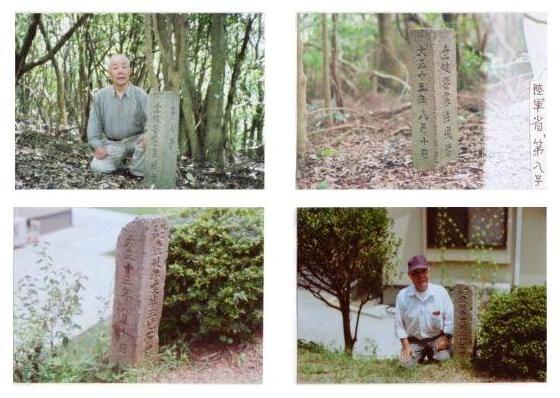

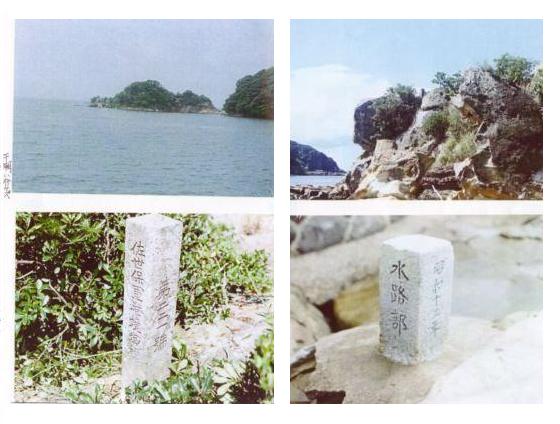

本文は、大分県「豊豫要塞地帯標」調査の記録である。資料・写真は多くもらっているが、ここに掲げるのはその一部であるので、了承をお願いしたい。

「F.Z.3rdZ」の意味は、https://misakimichi.com/archives/2433 を。

高橋輝吉氏稿 陸軍省要塞地帯標 豊豫要塞に「F.Z.3rdZ」があった

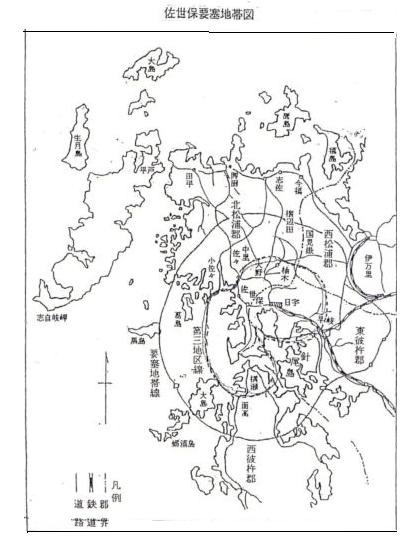

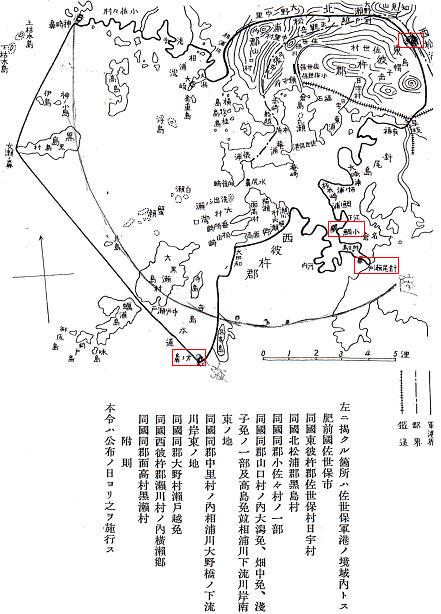

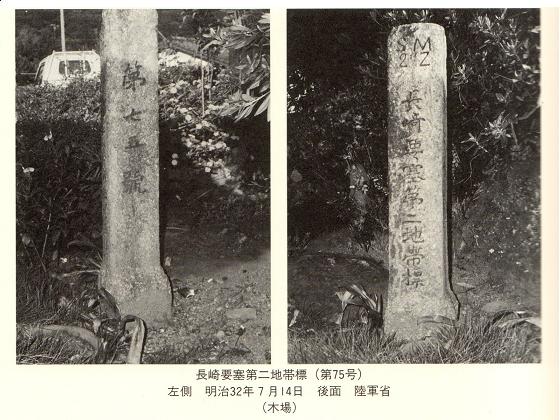

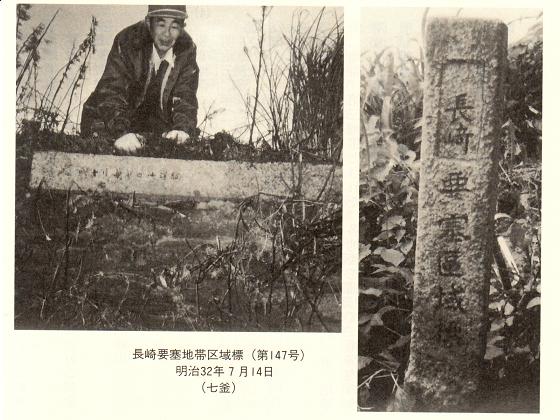

先の日清戦の後、明治32年「要塞法」が出来た。下関・長崎・豊豫も、その流れの中に組み込まれた。日露の時代を通り越し、軍拡の時代が来た。証しとして建てた、要塞地帯を示す標石が、下関には多くの標石が「S.M.」より「F.Z.」まで。長崎「F.Z.」3本。佐世保なし。奄美大島3本。

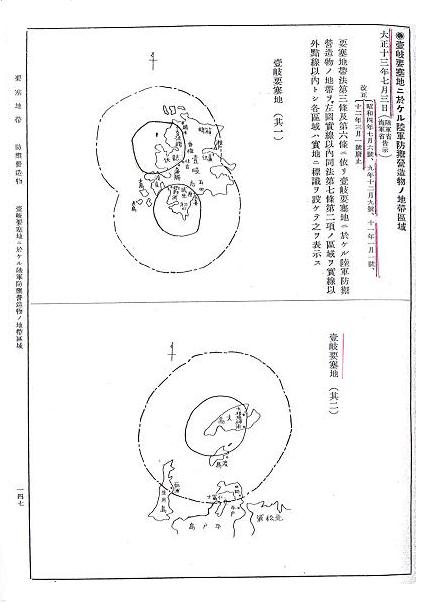

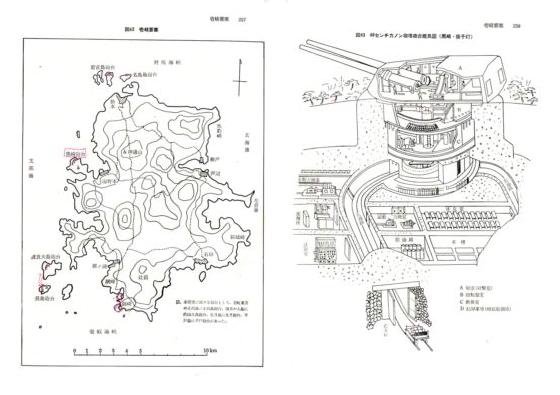

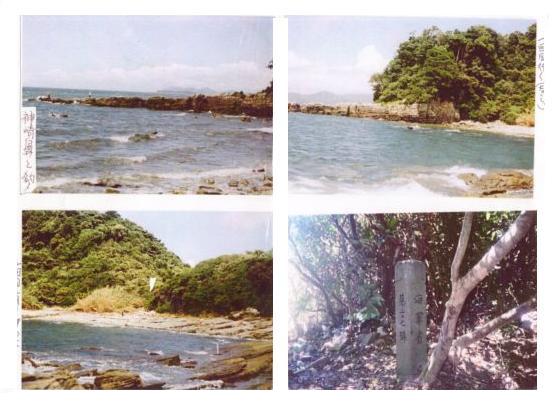

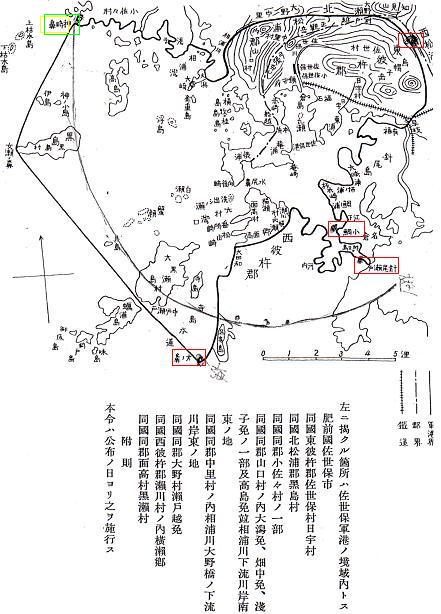

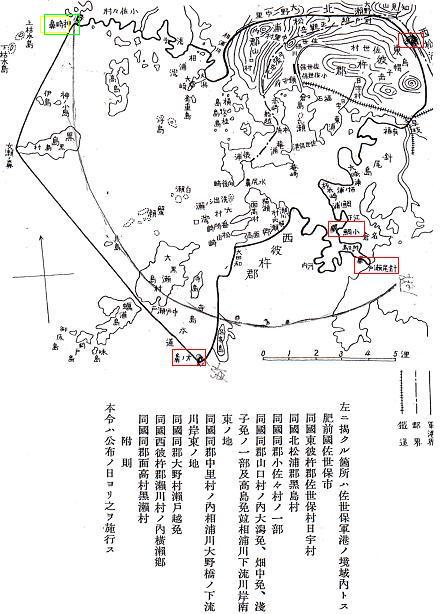

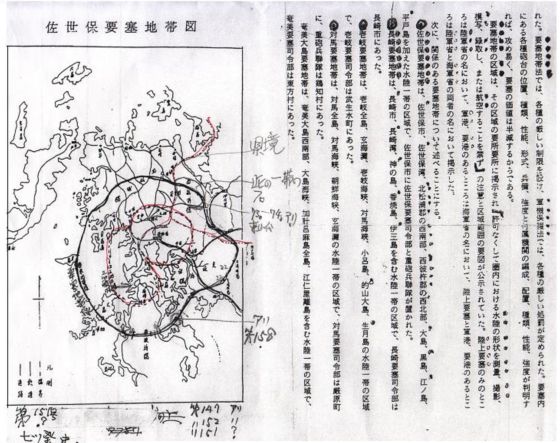

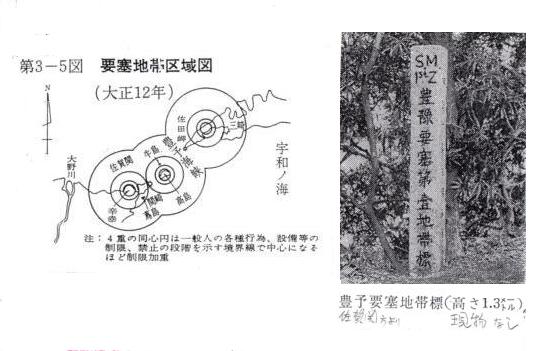

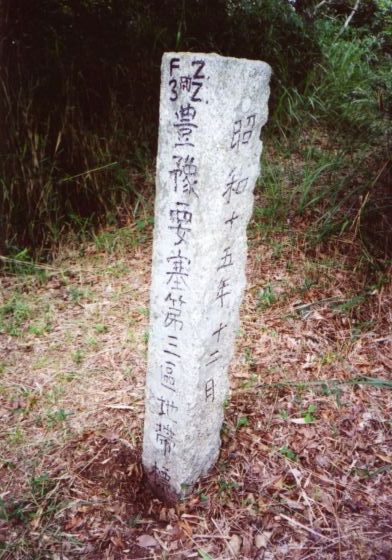

当地「豊豫」はと、3年位前より調査。古写真「S.M.1stZ 豊豫要塞第一地帯標」佐賀関標石は今は現物なし。要塞司令部は佐賀関に、豊豫海峡を睨む。特に大きい人が通る。誰だ。「大和」さんだ。「要塞法」により、昭和15年になると、拓く四国・宇和鼻一帯。臼杵・佐伯の海岸一帯が海峡。水道を中心に、要塞線が出来た。

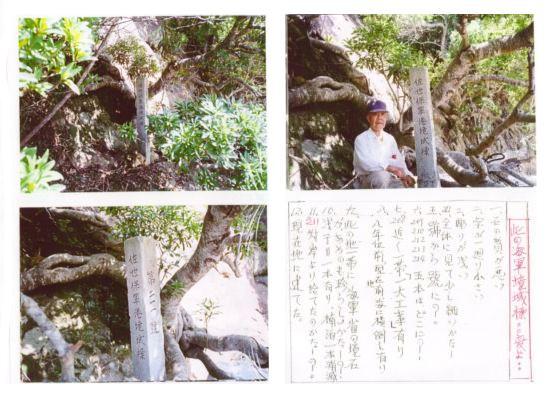

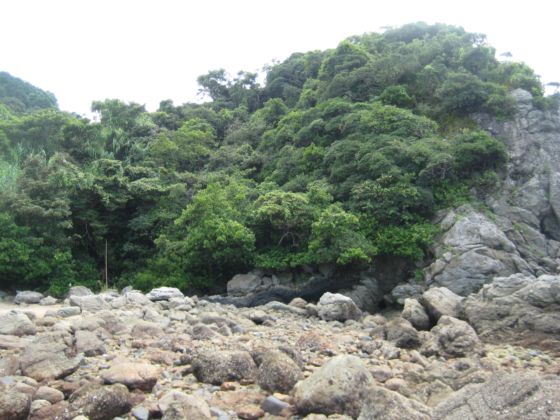

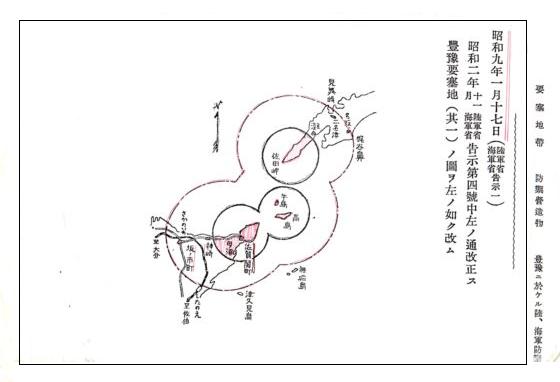

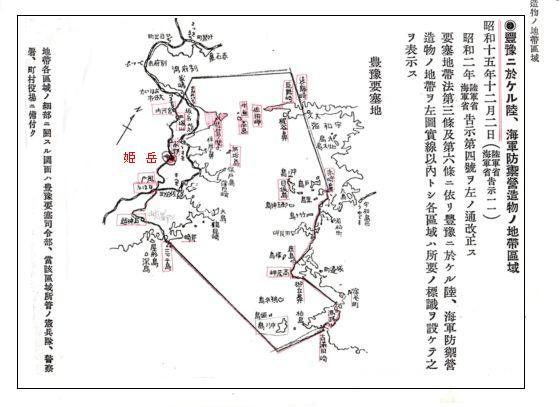

臼杵の高い山「姫岳」(標高619.9m)に其の証しがあった。「F.Z.3rdZ」です。「大和」は昭和16年、此処を通る。○秘の時代と戦後の間、「姫岳」に立って居た。(注 昭和9年1号、昭和15年11号陸・海軍省告示参照)

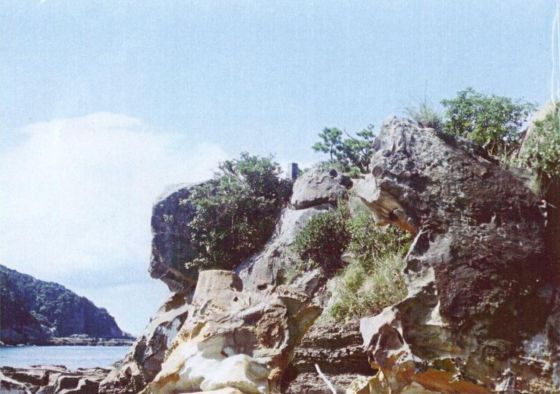

下関方面が少し済み、「佐賀関」はと、3,4人の方と当り、探し求めたが今1つ。臼杵の史談会の方に当り、三角点と他に石有りと、此れかなと思い「姫岳」へ。豊豫水道を睨む標石「F.Z.3rdZ 豊豫要塞第三区地帯標」「第13号」「陸軍省」「昭和15年10月」(書は2日)。

地元の方は「F.Z.3rdZ」は、良く解しなかったと思う。「大和」が通った。「姫岳」標石は役目を果たしたのかなー。次に「武蔵」も通る。(「大和」昭和12年起工、昭和16年4月完、昭和20年4月7日沈没)

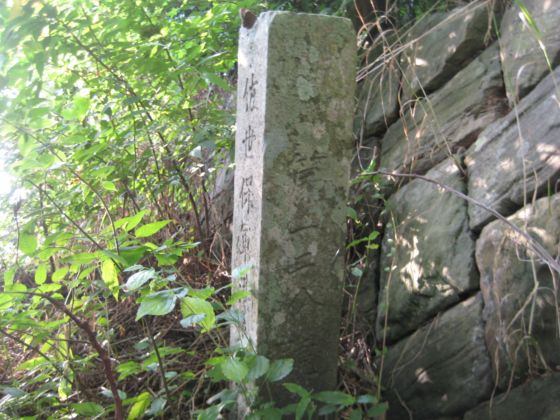

(写真説明の別書き) 姫岳頂上に有った「陸軍省」

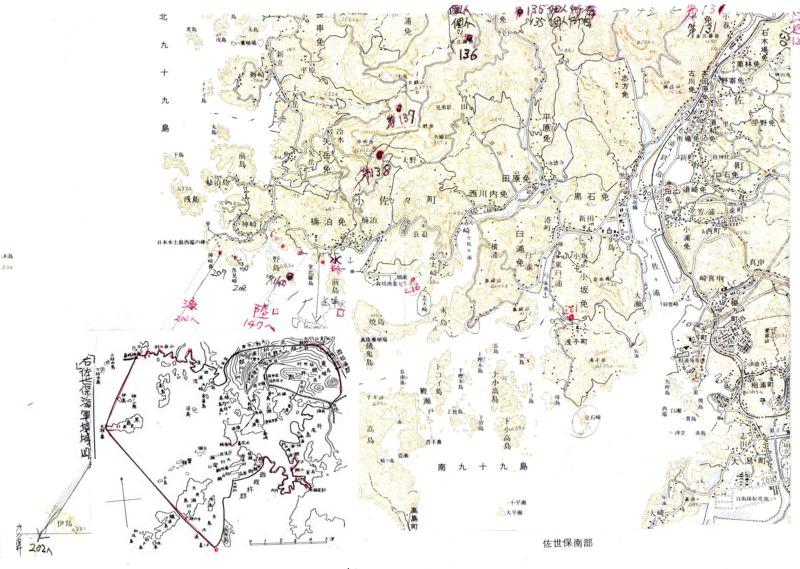

豊豫要塞司令部は佐賀関だった。昭和15年になると、元の要塞地帯を広く、広く、東の方四国は西海岸一帯から、大分の「坂の市」下る「佐伯」に至る山の中、上は「戸塚山」より「石神越」に至る地域。

何んでこのようなー。若しや大きな人が2人通る。豊後水道を。「大和」「武蔵」さんだ。「大和」完成当時、2艦は極秘だった。頂上にあった標石も、2つ上の「F.Z.」で有ったが、少し標石には違和感を…。他の連山にも有るかなー。