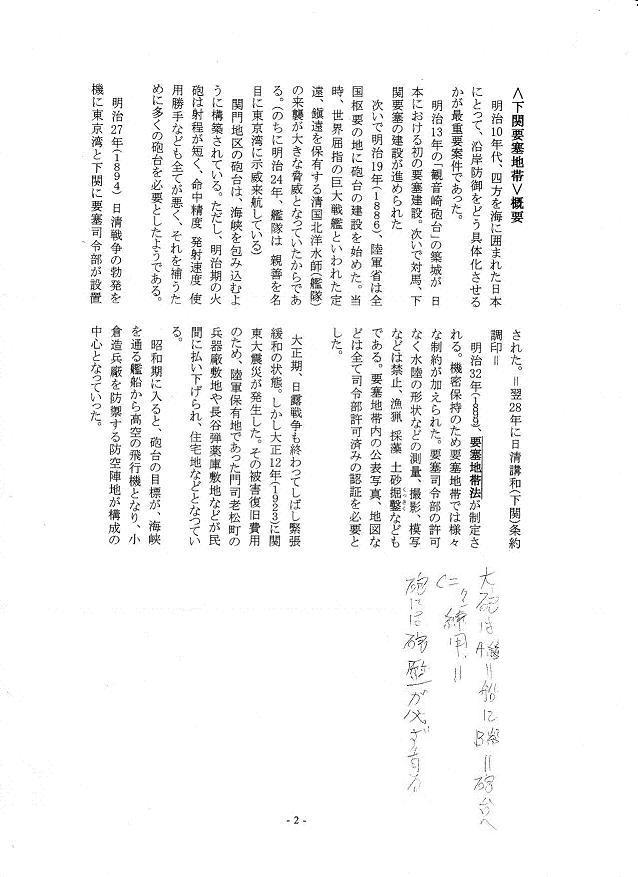

下関要塞第一区地帯標 第六号(豊浦町小串)発見の経過

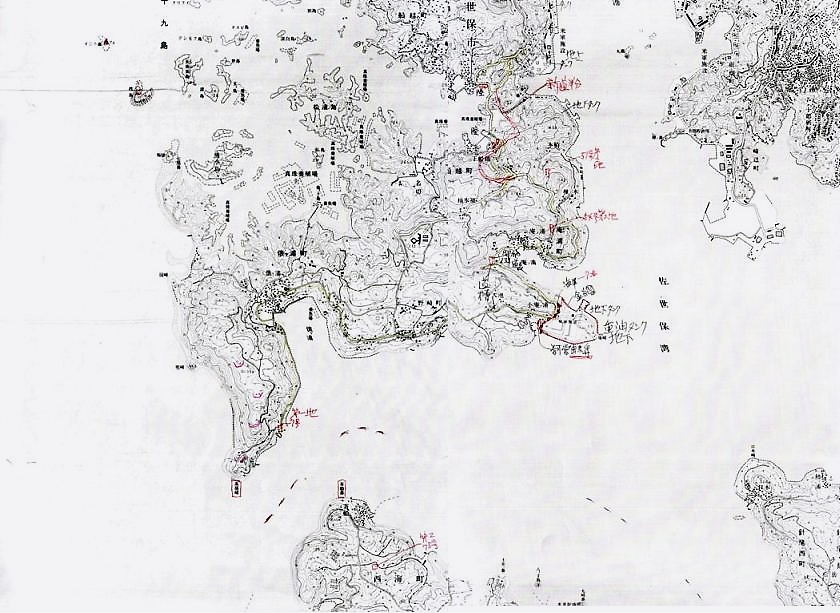

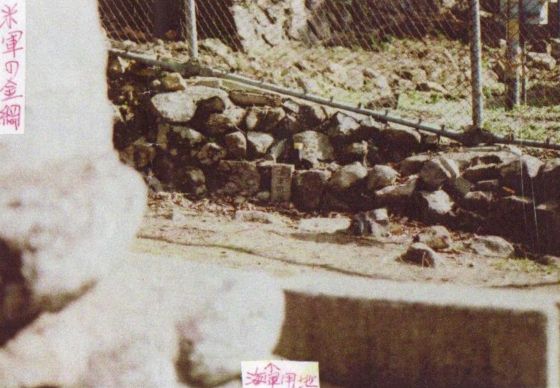

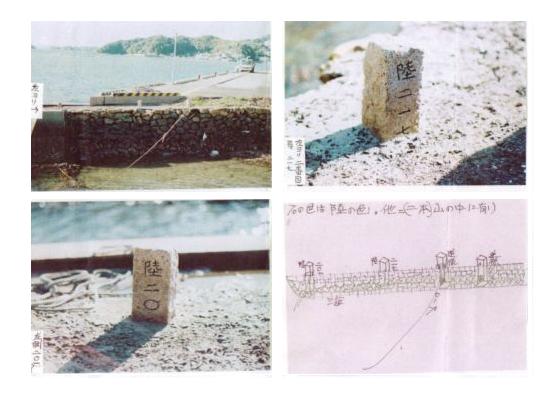

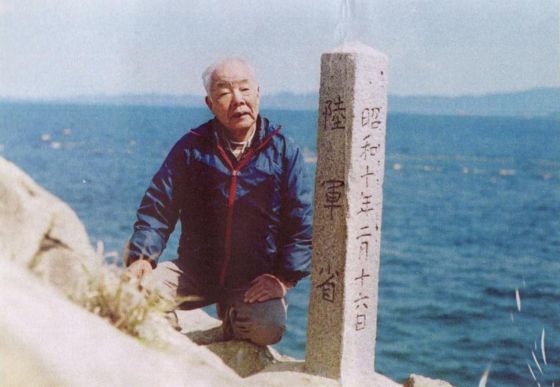

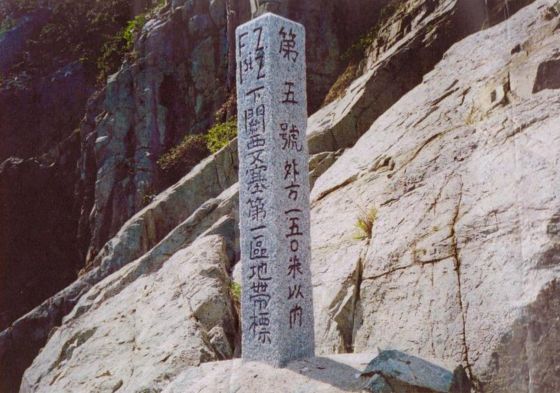

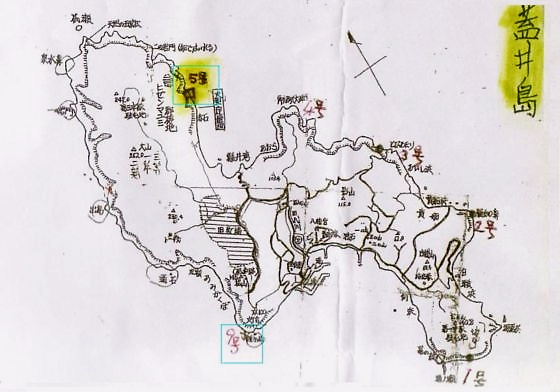

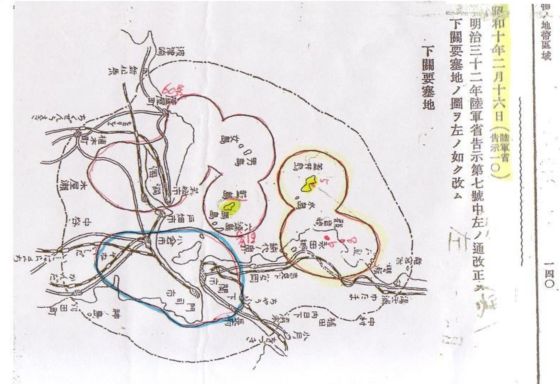

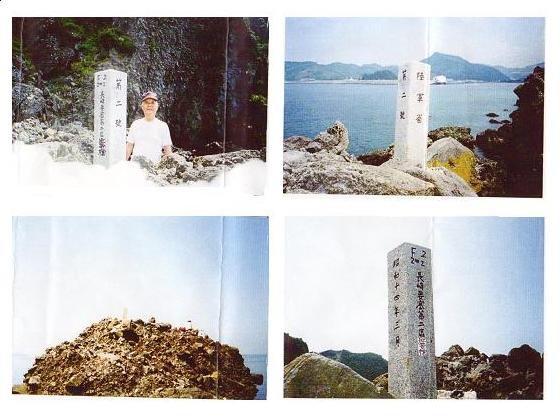

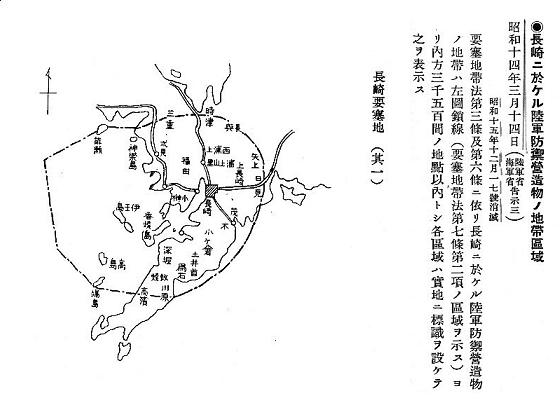

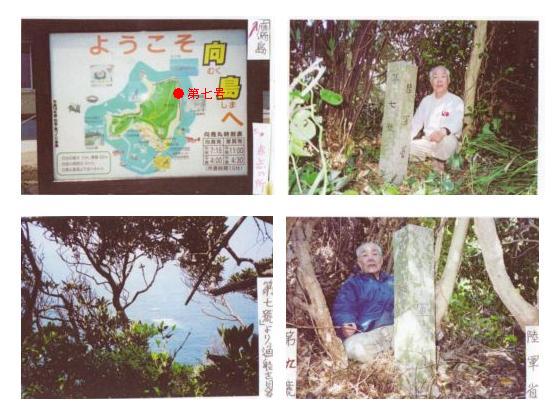

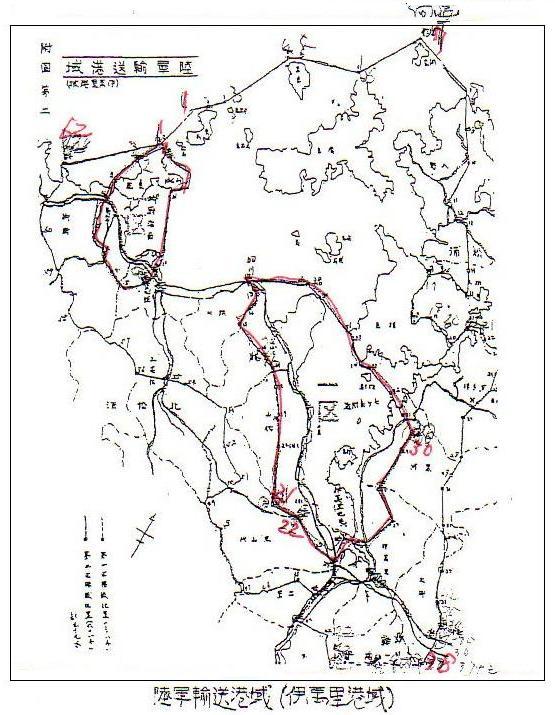

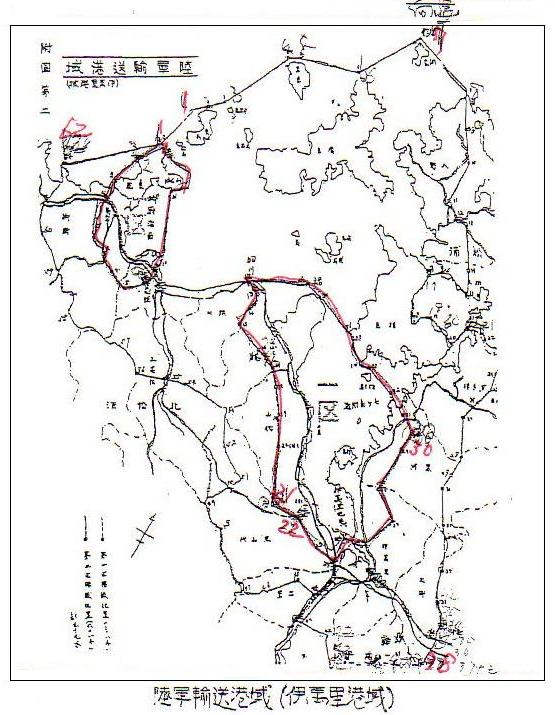

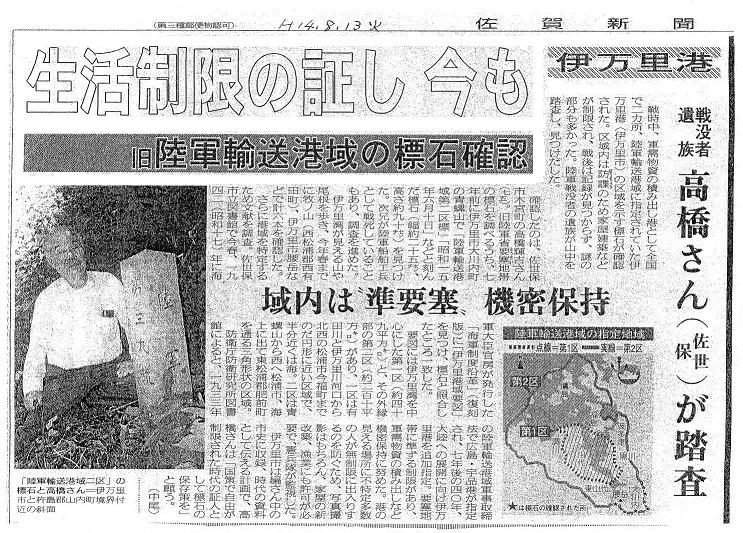

次も、佐世保市高橋輝吉氏から送られてきた資料。下関要塞第一区地帯標の蓋井島「第五号」に続く、本土側、下関市豊浦町小串郷での陸軍省昭和十年二月十六日「第六号」と「第八号」の発見の経過及び地帯標写真。

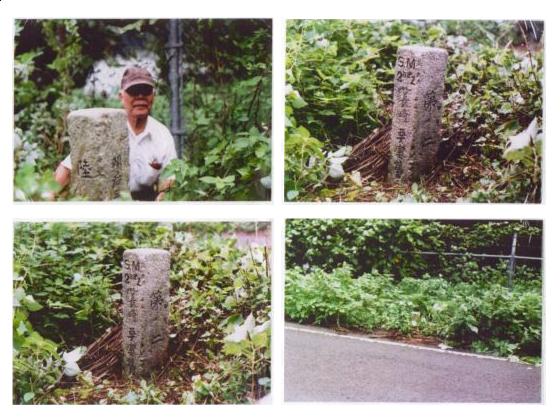

高橋輝吉氏稿 下関要塞第一区地帯標 第六号の発見について

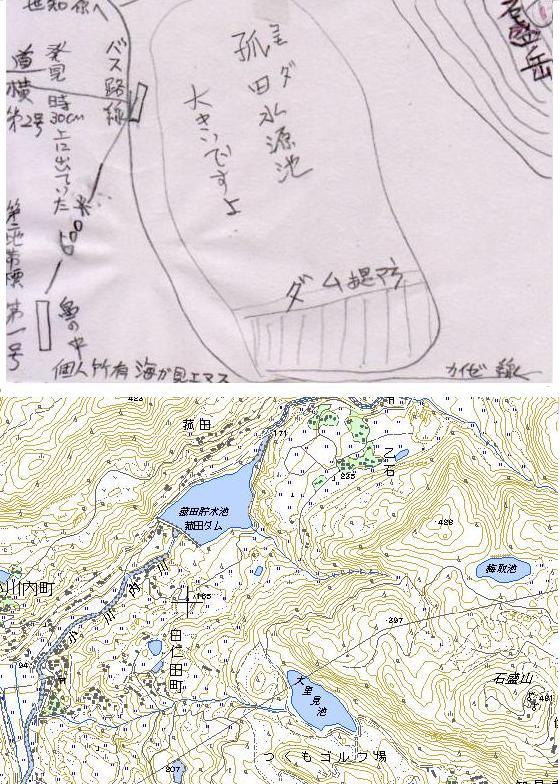

3年前、山陰本線で下関市豊浦町へ。市小串支所の壁に1枚の写真。陸軍省、下に石城。此れはイシキ?さん、他に写真が有りますか、と尋ねると、此れだけですと。お寺の坊さんですと。

何十回となく電話するけど出ず。やっと出られたので、色々尋ねると…室津川を上がると解かると、それだけでした。

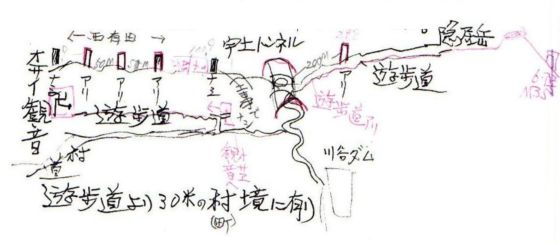

やっと発見したけれど、時間がなく、地元の方に尋ねると、有りますと。有れば仏様の石ですと。上に揚げましたと。30m先を見渡すと、「ミカゲ」石で造った祠が30基位有り。お寺の持場で、此の時、石を発見されたと思います。

発見しましたと、電話するけど出られません。年賀状を出しましたけど、返ってはきません。多分、90才位かなー。思いはそのままです。

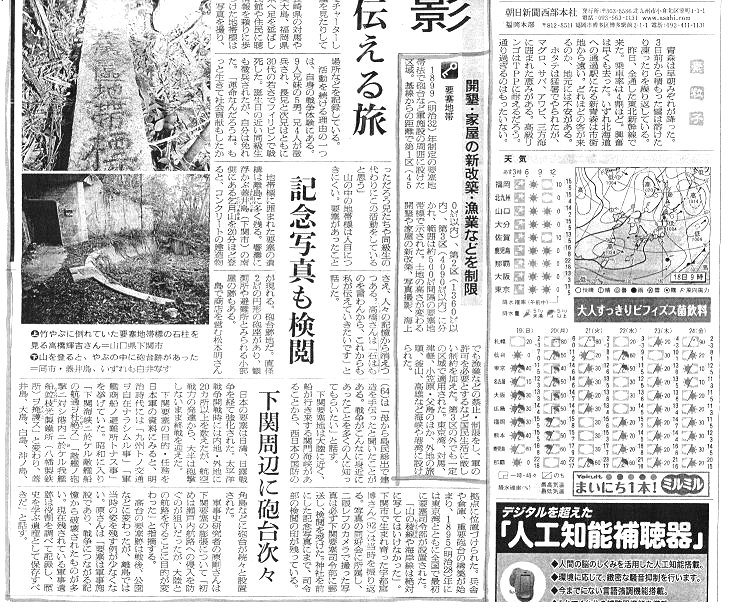

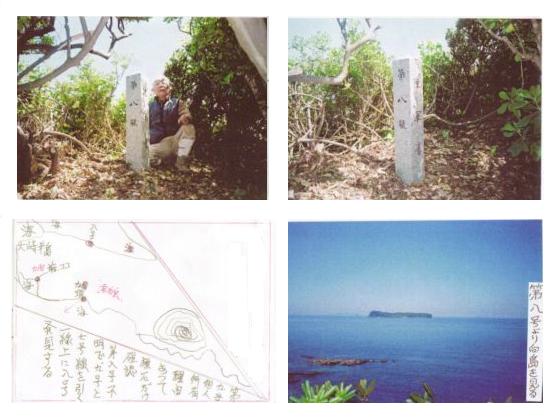

1回目、竹林にて良く撮れず。2回目、OK(ダムの話し有り)。3回目、石を2m先の方へ。竹も伐った。4回目、朝日新聞にて。30m先小型ダムが造られていた。写真は2回目の時の写真。

蓋井島に第五号有り。第六号となったのかな−七号なし−八号有り。第八号は室津公民館広場に有り、10年位前、港改修の時に出て来たそうです。小串公民館に資料渡し済み。