星取墓地公園道脇のは、長崎要塞第二地帯標第二十七号 高橋氏確認

星取山の山頂手前、星取墓地公園道脇の長崎要塞第二地帯標は、平成18年1月の調査により見つけたが、下部は埋設しているため番号不明として、先項では次のとおり報告していた。

2−J 星取墓地公園道脇 (確認 長崎要塞第二地帯標 下部埋設番号不明)

略図では小ヶ倉村境に描かれている。「2−特」大崎林道鹿尾町尾根で、略図外の標石が見つかったため、風頭町と線を結び、星取山に間違いないと推定して調査した。

長崎統制無線中継所そば三角点270.0mと二本松側尾根には見当たらない。戻って星取バス停側の大カーブ地点から山頂へ以前の山道を歩いたが中継所で途切れ、ここにもなかった。その帰り星取墓地公園へ道が分かれていたので墓地に入った。

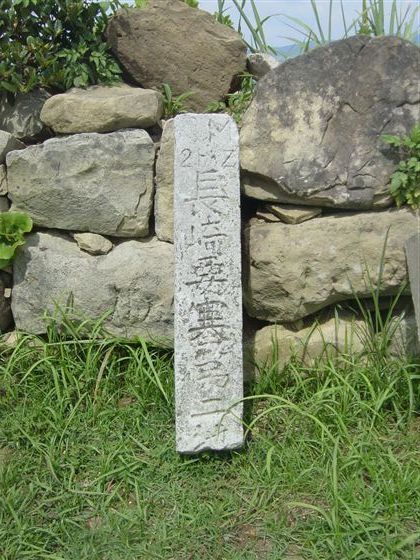

この墓地道脇の肩の高さの石垣上に、標石が頭を覗かせていたのを高橋氏が見つけた。下部は石垣と土に埋め込まれている。他の標石と異なる立派な白御影石である。21cm×17cm角。地上上部35cmの刻面は「2ndZ 長」「第」「陸」「明治三」だけしか読み取れない。勝手に掘り出すわけにいかず、現在、高橋氏が墓地(大正寺管理墓地)管理者や長崎県と交渉中だが埒があかない。近くには基準点があった。

この高橋氏とは、佐世保市に住む高橋輝吉氏である。正月早々、えらい写真が送られてきた。

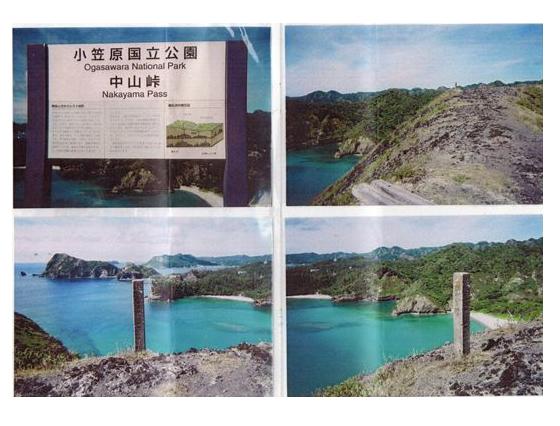

80歳になるというのに、愚かな戦争の生き証人「要塞地帯標」を探しに、県内・九州はどこでも、小笠原諸島や宮古島へも出かける。健在ぶりの一端は、すでに新聞記事などで紹介している。

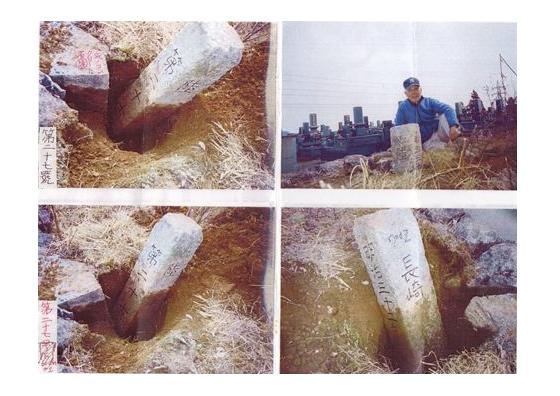

今回送られてきたのは、私と調査した上記星取墓地公園道脇のである。彼は何とか探求したく、遂に自ら下部を掘った。長崎要塞第二地帯標「第二十七号」と確認できた。

はじめの写真2枚は、以前撮っておいた標石の写真。掘ってあとをどう埋め戻しているか、現地へ写真を撮りに行き、後日報告したい。

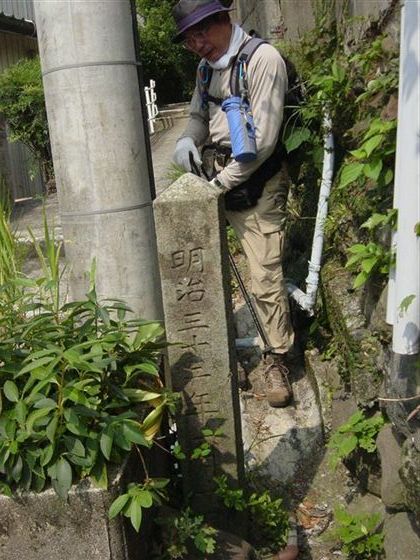

2012年2月9日に宮さんが、この要塞標を確認に訪ねる。標石は元通り埋め直されていた。最後の写真がそれ。