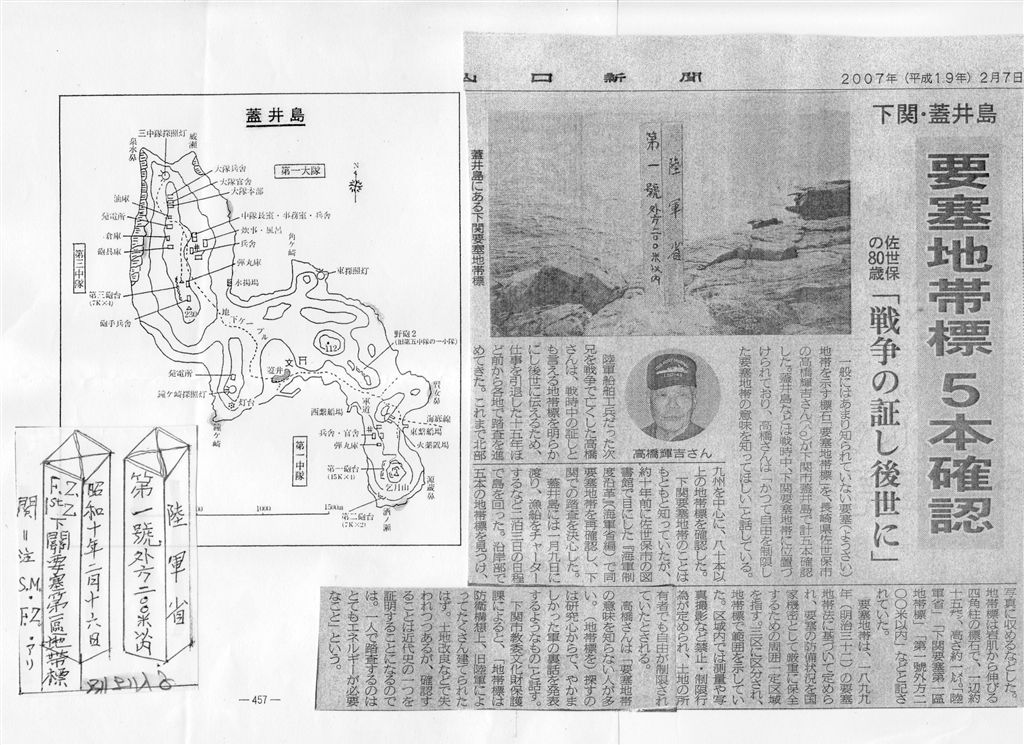

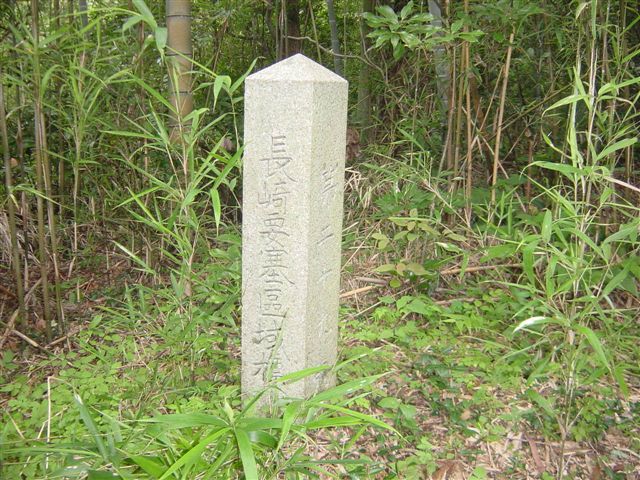

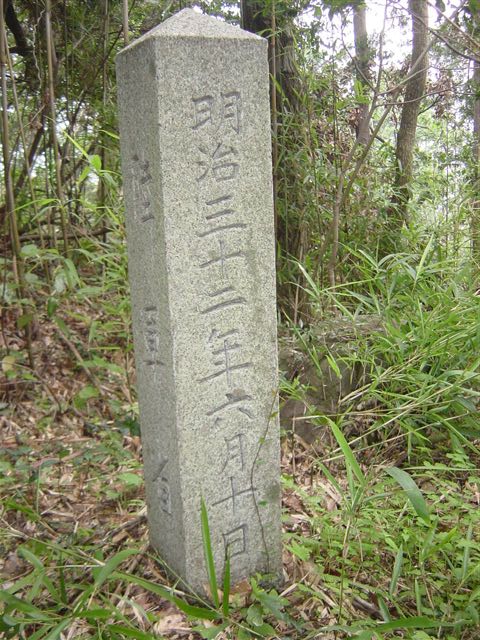

2−D 城山台団地背後の山の稜線上 (確認 長崎要塞第二地帯標 第六号)

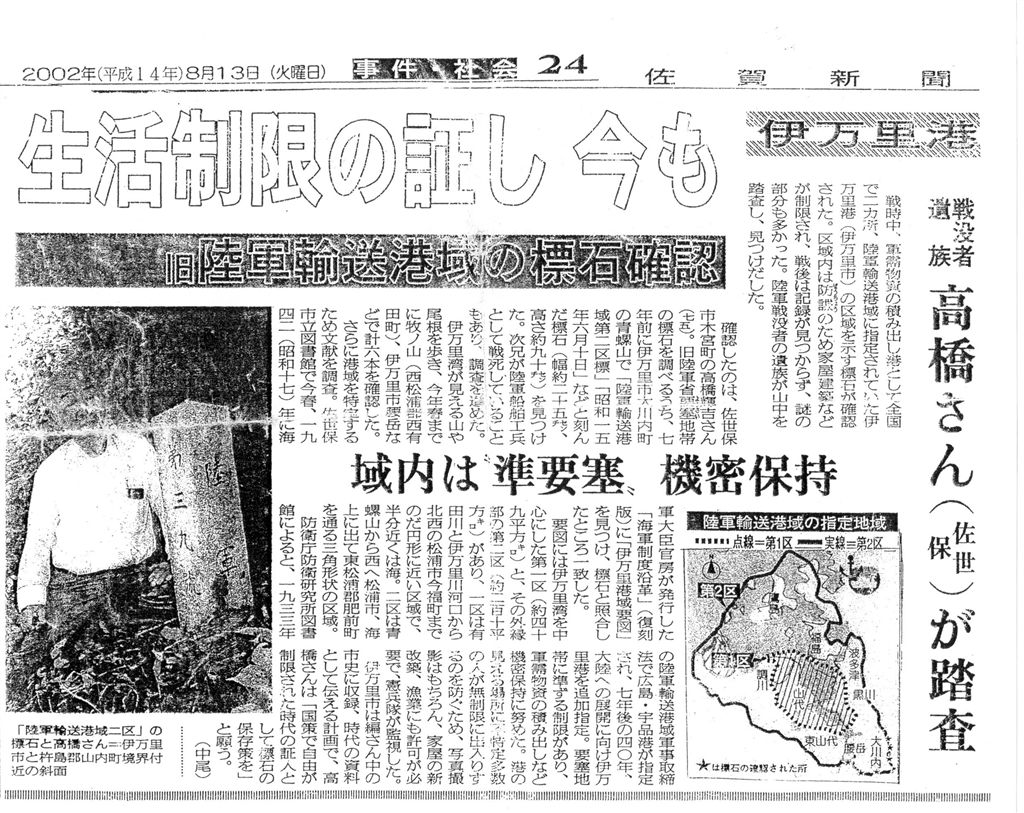

略図は福田村と長崎市境に標石位置を示している。小江原から稲佐山の縦走路稜線と判断し、車で小江原Sマートから霊園と水道タンクへ行く林道に入った。タンク地点でコンクリート舗装は途切れ砂利道を歩く。尾根を回って四叉路となりゴルフ場の方まで探したが見あたらない。戻って反対側の小江原の方へ防火帯を探した。

防火帯を登ったところに尾根分岐があり、稲佐山の縦走路は東へ行く。これから平坦な防火帯の中の道が続く。標石は旧版地図296.6m地点でないかと推測した。途中で南稜平野氏ら2人と会ったが、標石は全く見ないと言う。まもなく白い反射板鉄塔が建ち、ここが標高地である。引き返そうと思ったが、しばらく200mほど歩いた。高橋氏が標石を見つけた。

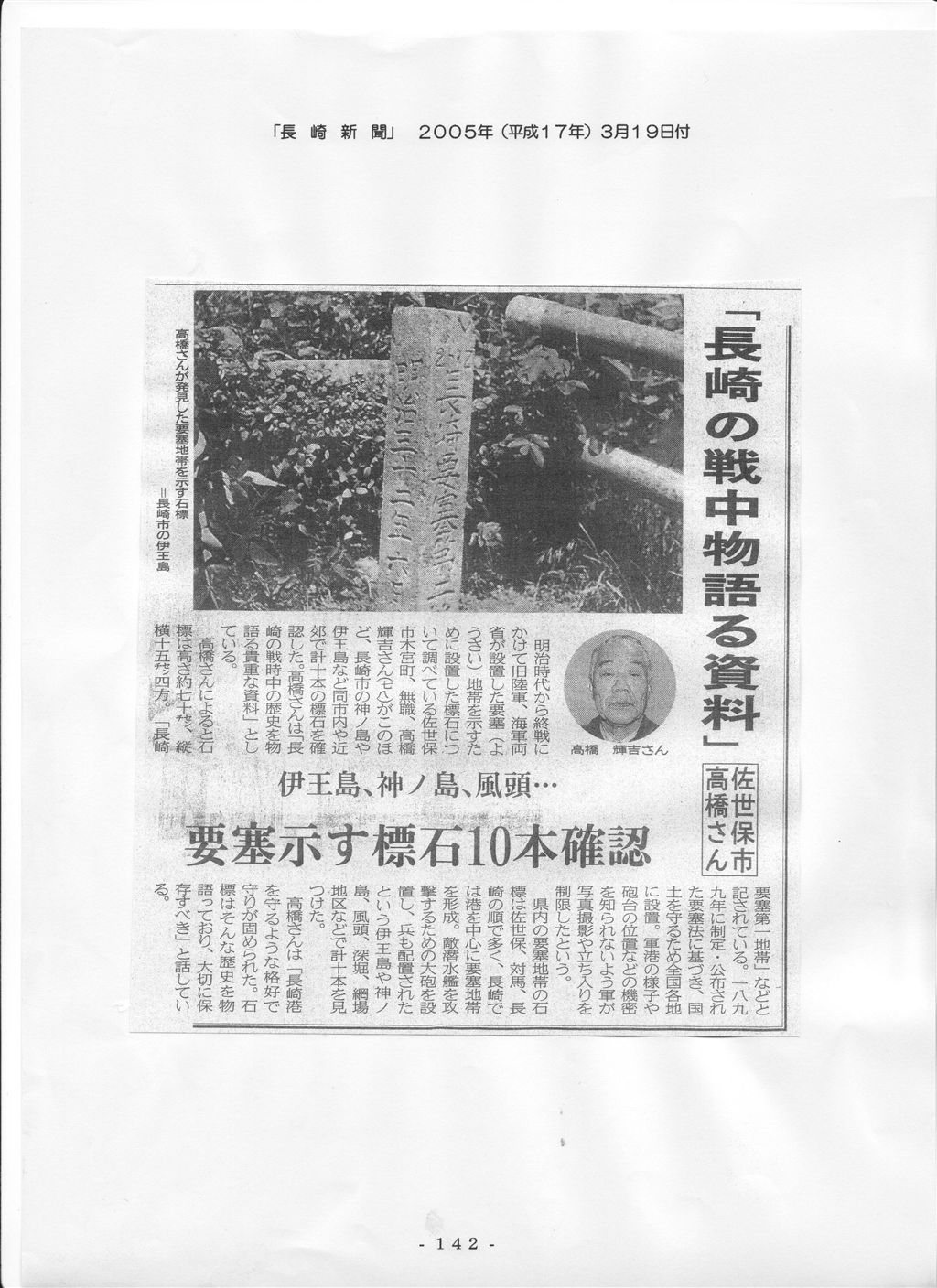

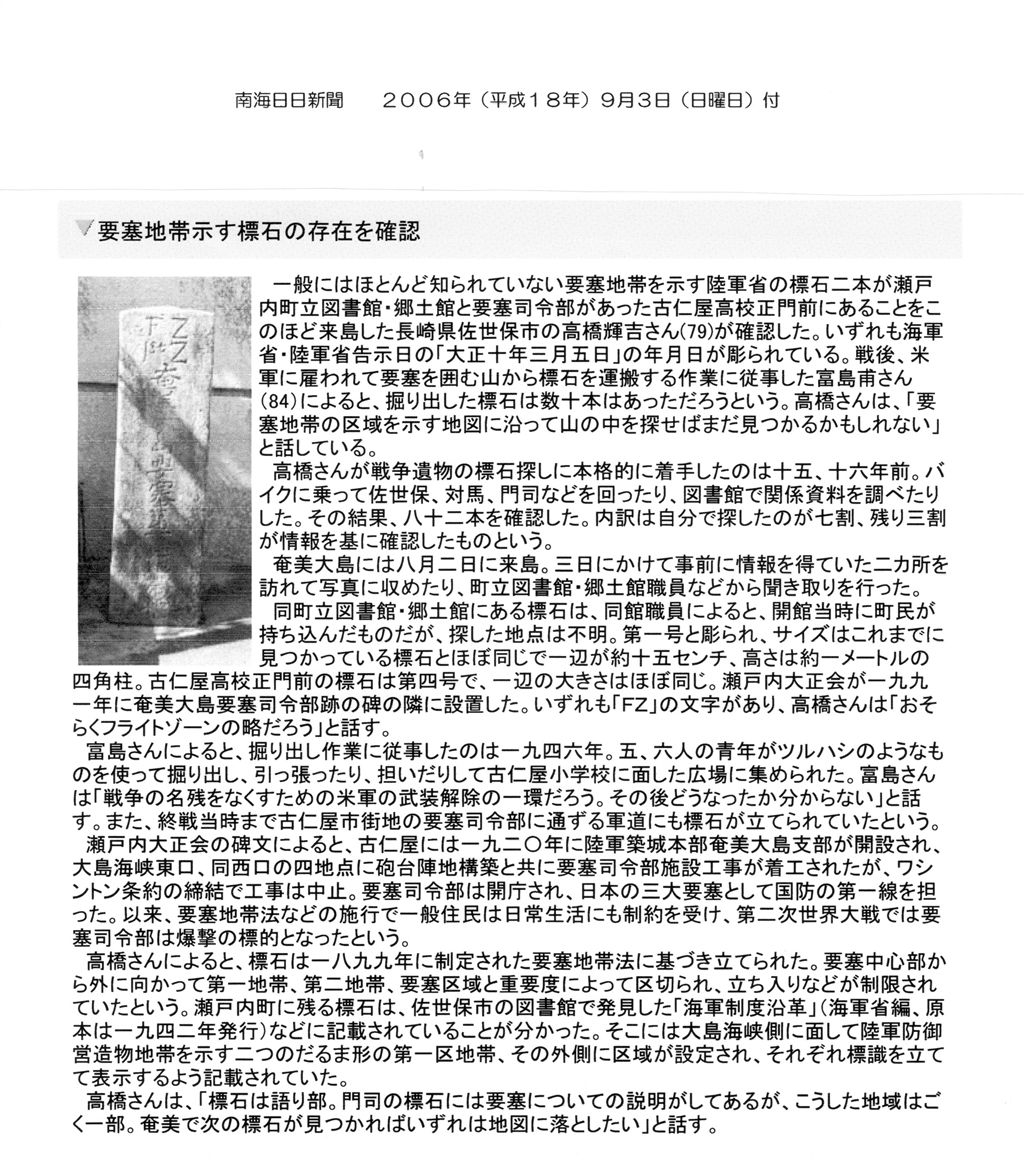

ブルドーザーがならした防火帯の高さ1m位左上斜面の木の根元に横倒し、角柱の一部を覗かせていた。工事で無惨に半分に壊され放置されていた。刻面の字は欠けてない。標石は「長崎要塞第二地帯標」「第六号」である。下部は土に埋もれすぐ下にあったので掘り起こした。先へ行くと小江原団地が一望できる。団地から上がった方が近いが、そう来た場合、見過ごした恐れがある。標石を写真に収め、元の位置に戻した。この標石は「長崎県の山歩き」旧版にも記述はない。私も覚えがない。江越先生へ話すと40年位前あったと記憶していた。

(注)以上は平成18年3月の報告。平成19年7月25日再訪した。小江原の登山口から入り緩やかな登りを15分ほどで標石の地点へ着く。誰が気を利かして動かしたか、標石は縦走路の道脇に出されていた。