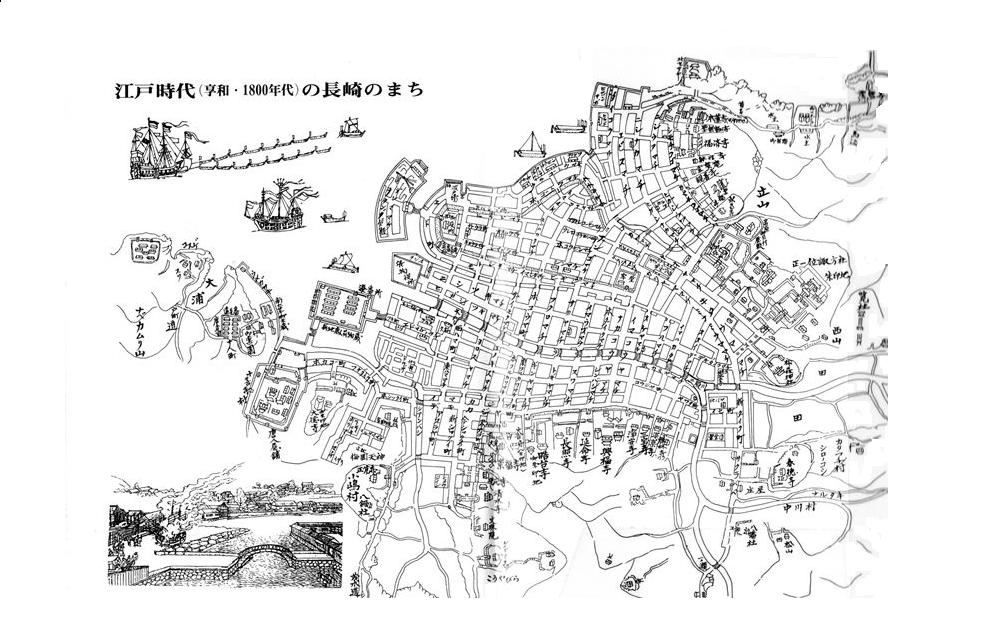

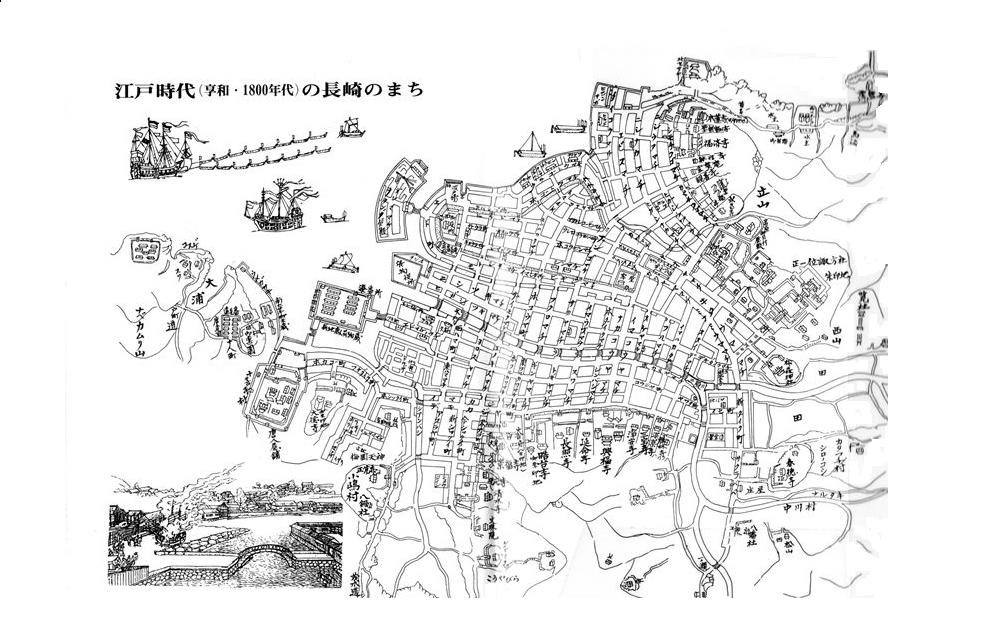

長崎医学伝習所近くで「高禅寺」はどこを考えられるか (2)

関寛斎日記の末尾に出てくる帰塾先「高禅寺」の所在は、前項のとおり芦屋市平幸治氏とも史料などで調べている。長崎大学医学部附属図書館のポンペ資料館にも聞いたが、ここも何も史料はないらしい。

最近わかったのは、昭和13年刊「長崎市史 地誌編佛寺部 下巻」の記述である。崇福寺にあった「廣善庵」は読み方が同じとなり、聖福寺に合併された「普明院」が「幕吏の旅館となり、定宿所に指定せられ」ていたことがわかった。

平氏の書簡によると「松本良順も最初は本蓮寺に寄宿し、西役所および大村町の伝習所に移り、後には唐寺興福寺に移住した…」と記されている。玉園町の聖福寺は筑後町の本蓮寺、鍛冶屋町の崇福寺は寺町の興福寺の近くである。

建物が同じ時期あったか、建物の規模がどの程度かわからないが、「高禅寺」解明の少しは手掛かりになると思われ、市史の記述の関係部分を抜粋してみる。

「長崎市史 地誌編佛寺部 下巻」 崇福寺の項 467頁

廣 善 庵 本尊 釈迦如来 寛文八年創建

当寺山門の附近に在つた。寛文八年、和僧独振 林大卿の長子林大堂即ち林仁兵衛、元禄七甲戌年閏五月六日黄檗山に於て示寂、世壽八拾五歳 の創建したものであるが、明和三年二月廿七日夜、西古川町より失火せる大火に際し、当庵は全焼した。その後当庵は再建せられなかつた。

「長崎市史 地誌編佛寺部 下巻」 聖福寺の項 604〜605頁

普 明 庵 廃庵

本尊 観世音菩薩 明治に入りて釈迦如来を本尊とした。天和二年創建

普明庵は当寺境内地蔵堂の後方地続の地 現今上筑後町弐拾五番地もと上筑後町掛四ヶ所 に在つた。天和二年に鉄心の開創したものである。正徳二年、二代暁岩は之を再建し、後此処に退隠 八ヶ年 した。

元文四年五月唐船主等は、当院兼帯小瀬戸南海山大悲堂に於て毎年唐船海上往返安穏の祈祷を行はん為め、唐船一艘より祈祷料として、当院に銀五百目宛の寄附を為すことになつた。同年六月、当院背後の石垣崩壊して、大損害を受けたので、費銀を長崎会所より借りて、之に修理を加へた。安政初年頃より幕吏の当地に出張する者多く当時市内に適当の宿舎無かりし為め、当院は其の旅宿に充てられ、萬延元年八月以降は其の定宿所に指定せられた。

明治十年堂宇の破壊甚だしかりし為め、大修理を加へた。同四十一年六月十五日、当院の維持困難なるにより聖福寺に合併を出願し、同年八月十三日附長崎縣指令第二九三六号を以て之を聴許せられた。而して右の地所家屋は聖福寺の所有に帰した。当時の当院々主は青木無明で、其の財産は左の如きもので在つた。…