小説「胡蝶の夢」などに見る医学生「関寛斎」の晩年

次は、司馬遼太郎著の朝日新聞に連載があった小説「胡蝶の夢」の終章部分である。関寛斎の晩年を知るため、単行本から長くなるが抜粋してみた。

なお、関寛斎の子「又一」について、北海道陸別町のホームページでは「長男」とあったが、この小説では「四男」となっている。同陸別町の関寛斎資料館頒布冊子「関寛斎」によると、やはり「四男」とされている。「明治二十五年には四男又一が札幌農学校に入学し(略)長男生三を医者として独立させ、次男周助は経済界に入り」とある。

しかし、「寛斎の足跡」の年表では、生三・スミ・大助・周助・文助・コト・末八・トメ・餘作・又一・五郎・テルの順で子を成している。「又一」は実際は「七男」なのである。幼年で死んだ子が多くそのためであろう。関家が医者でありながら、当時の時代の苦難がおしはかられる。

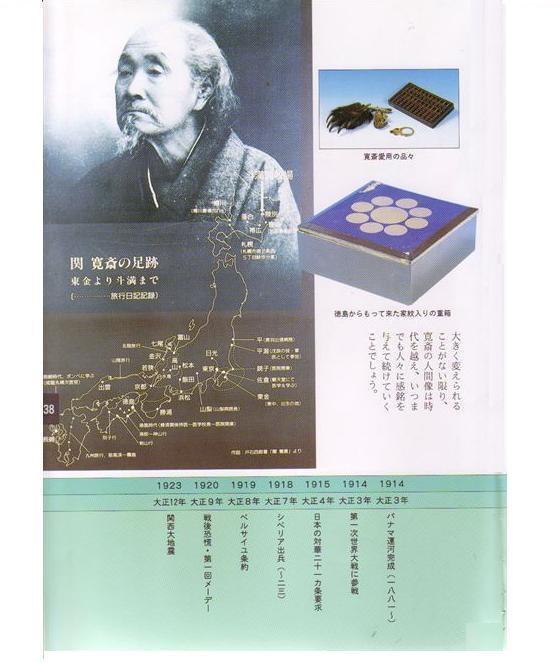

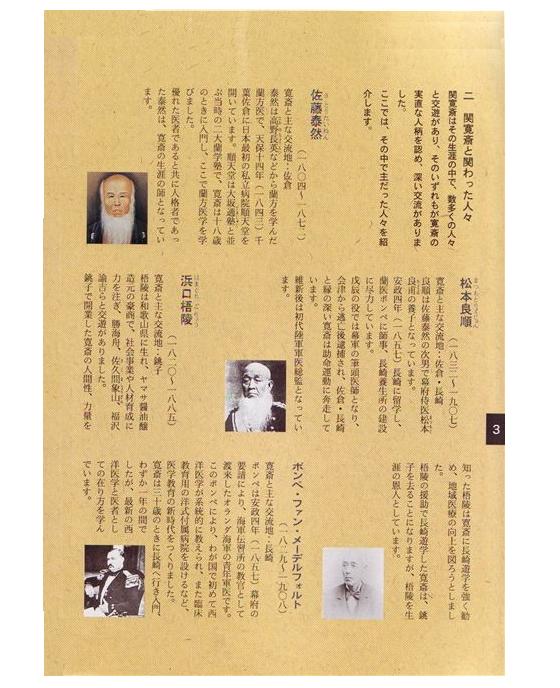

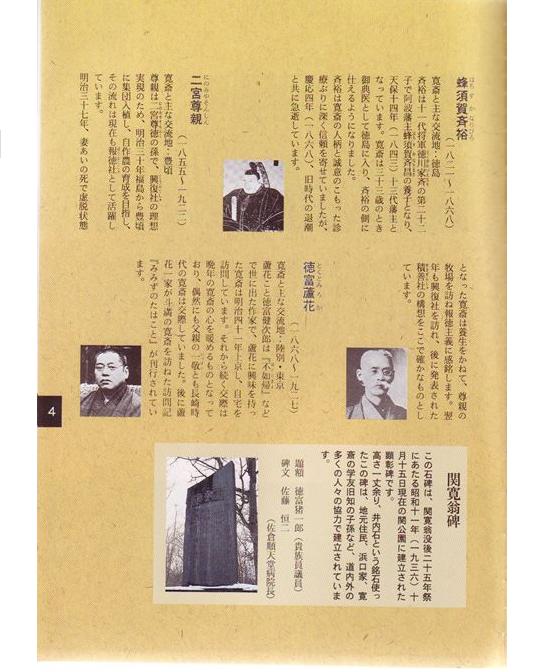

関寛斎資料館同冊子において、そのほか参考となる「晩年の寛斎」「人頭骨標本写真」「関寛斎に関わった人々」などがあったので、あわせて掲げてみる。

司馬遼太郎著 「胡蝶の夢」(五) 新潮社 昭和54年 257〜262頁

ふたたび私事になる。

この小説は私の印象の世界を流れている潮のようなものを描こうとした。自然、主人公は登場した人間の群れのなかのたれであってもよかったのだが、しかしこの流れにとってもっとも象徴的な良順と伊之助、それに関寛斎の足音と息づかいに気をとられることが多かった。とくに寛斎が登場したころ、

「私は北海道陸別町の出身で」

という初老の僧侶の来訪をうけたことが、その土地を拓いて死んだ寛斎についての想いを、血の泡だつような感じのなかで深められてしまうはめになった。

「寛斎さんについては、よく存じません。ただ私どもが生れた陸別という人口五千の小さな土地を拓いてくださった人として感謝しています。故郷への想いと寛斎さんへの敬愛の気持が一つのものになっています」

一九一四年うまれというこの真宗僧侶は戦中戦後アメリカにいたひとで、いまも宗門の地方での職についておられ、故郷から遠い。故郷の寺は弟さんが住職をされているという。

「陸別の冬は零下三十五度までさがって、北海道では旭川とならんで最極寒の地です。私どもの少年のころ、家の中の酒も醤油も凍りまして、朝、目がさめると掛けぶとんの襟に、息で真白に霜がつもっていました」

と、寛斎のころ斗満(トマム)といったその地の自然の話をきくにつれ、そこで最晩年の十年をすごした寛斎の影がいよいよ濃くなってくるような気がする。

「寒冷がひどくて米は穫れません。こんにち五千人の人口は酪農と木材で食べています」

「寛斎さんが入植した当時(1902年)の北海道は、開拓するならどんな土地でも二足三文でころがっていたはずですが、わざわざあの寒い斗満を選ばれたのはどういうおつもりだったのでしょう」

と、品のいい微笑とともに言われたが、この件については簡単に説明がつく。

北海道開拓に関心のあった寛斎は、四男の又一を札幌農学校に入れた。又一が卒業後、父とともに開拓すべくさがしたのがこの地であった。明治三十四年(1901)に同校を卒業するにあたって学校に提出したかれの卒業論文は『十勝国牧場設計』というもので、斗満を牧場にするための具体的な立案書そのものが論文になっている。

「寛斎さんが七十三という歳であの土地を開拓するというのは、自分の力が堪えうる極限まで試してみようとされたのではないでしょうか」

寛斎のころむろん鉄道は陸別にきていない。

この奥地に入るには、川から川をさかのぼってやってきたのであろう。陸路を歩行するには原生林がまだ多く、たとえ跋渉(ばっしょう)できるにしても、大荷物の運搬が困難であり、それに途中、野獣に襲われる危険性が十分あった。

筆者が、旭川から大雪山の山塊の外縁を通って陸別に入ったのは秋のはじめであった。

奥地のせいか、陸別の秋の気の澄み方はおそろしいほどで、樹木の緑が真夏の量感をうしない、切り紙のように青い空に貼りついていた。陸別の町は国鉄池北線の駅の西方に集落ができており、集落の中心に町民の各種共有施設がそろっていて、小規模ながら瀟洒(しょうしゃ)な都市を感じさせた。

しかし町のまわりは森林——というより逆に樹海のある一点がまるく切りとられて——懸命に人間たちが生活圏をつくっているようでもあり、その規模の可愛さは、寛斎が明治期にきりひらいた平坦地空間からさほどひろがっていないのではないかと思われたりした。

この夏のはじめに私が訪ねてくださった真宗僧侶の生家が本証寺である。丘の上のコンクリート造りのその寺を訪れると、住職である令弟が待っていてくださった。そのうち、町のひとびとが集まってきて、自然、寛斎の話になった。

寛斎が徳島での土地家屋などをすべて売りはらってこの地に鍬をおろしたとしは、惨澹たるものであった。連れてきた馬匹が熊に襲われたり、まむし、虻(あぶ)などの害に遭ったし、きりひらいた畑にソバ、馬鈴薯、大根、黍(きび)などのたねをまいたものの、収穫がほとんどなかった。

「寛斎さんが作物をつくるのを、森の中のウサギ、ネズミなどの小動物が狂喜して待っていたような感じでした」

と、どなたかがいわれた。芽が出ると大挙してやってきたし、豆類がみのると、一夜にして食べてしまったりした。動物たちは太古以来、人間がつくる柔らかい野菜や栄養のある雑穀を知らなかったために、大変なよろこびであったようで、その上、霜害、風害があって、第一年目の一町歩余は徒労におわった。

第二年目は上乗で、牧草地二十町、畑地四町をひらき、ほぼ収穫があった。放牧地には牛十頭、馬九十五頭を飼い、熊の害はすくなかった。が、第三年目は馬四十頭が大雪のために斃死した。

寛斎は労働に堪えうるための肉体をつくることも怠らなかった。かれは徳島時代から冷水浴の実行者であったが、この地にきてからも続け、冬など、零下四十度の朝も斗満川の氷を割って水垢離をとった、と本証寺にあつまったひとびとが語ってくれた。

寛斎は、自分が買った土地を、開墾協力者にわけあたえてゆくという方針をとった。ただし、この方式に寛斎が固執し、息子の又一が、札幌農学校仕込みの経営主義を主張して反対しつづけたために真向から対立した。協力者たちに対する公案が果たせそうになくなったために、百まで生きるといっていた寛斎が、それが理由で自らの命を断ったともいわれている。

「翁が晩年の十字架は、家庭に於ける父子意見の衝突であった。父は二宮(註・尊徳)流に与へんと欲し、子は米国流に富まんことを欲した」

と、徳富蘆花は『みみずのたはごと』のなかで触れている。

この森林をめぐらした小さな町は、幾筋かの細流が流れている。そのうちの一筋の流れをわたって町の南郊に出ると、姿のいい丘がある。

その上に、寛斎とその妻お愛の墓がある。

寛斎は生涯お愛以外に女性を知らなかった。彼女は、夫が繁盛している医業をすてて開拓者になったときも、よろこんで寛斎についてきた。

「婆はえらい」

と、寛斎はひとにも語っていたが、晩年は小柄ながら顔までが寛斎に似てきて、兄妹かと思うひともいた。

このお愛が、入植三年目の明治三十七年五月、療養中の札幌で死んだことが寛斎には痛手であった。

子供たちへの遺言は、

「葬儀はおこなうな。夫が死ぬときは斗満の農場において営み、二人の死体は同穴に埋めよ。草木を養い、牛馬の腹を肥やす資にせよ」

というものであった。

お愛の死で、一時寛斎は衰弱し、ほとんど病人同然になったが、この翌年、馬の疫病が流行してたちまち五十数頭が病死したとき、協同者たちは斗満を去ろうとした。寛斎はひとびとに、

「去りたい者は去れ、わしはたとえ一人になっても踏みとどまる。牛馬が全斃(ぜんぺい)したとき、この地でかれら(牛馬)の霊を弔いつづけて生きるつもりだ」

といい、この艱難(かんなん)のなかで気力をよみがえらせたようで、一方においてアイヌと放免囚人の救済、あるいは自作農の設定という努力目標をかかげてみずからを励ました。

それらの努力は馬牛がぶじ殖えることで酬われたが、徳島に残ったかれの長男やその子が寛斎の財産を剥奪するために訴訟をふくむさまざまな手段に訴えつづけたために、気根がくじけはじめたようであった。死の年の五月に東京の徳富蘆花あてに形見の品と辞世の短冊二枚を送っている。

明治四十五年(1912)十月十五日、服毒して死亡、年八十三歳、翌日、遺志によって粗末な棺におさめられ、近在のひとびとにかつがれて妻お愛のそばに眠った。墓はただ土を盛った土饅頭があるのみである。

寛斎の医学書その他の遺品は、さまざまないきさつを経て、近年、陸別町に寄贈された。

たまたま私が訪れた日の数日前、町の郷土資料室のひとびとが整理していると、髑髏(どくろ)が一個出てきた。

「この髑髏です」

と、棚の上のバター色のその標本を係の人が指したとき、手におえないような感情のかたまりが背筋を走った。良順がポンペに譲られ、かれが江戸を脱走するとき、下谷和泉橋の医学所に置いて行ったという頭骨標本はこれではないか。

頭骨は上辺を標本として丁寧な細工で切り割られている。長崎時代、塾生たちが頭骨を卓子にのせて記念撮影している写真(防府市・荒瀬進氏蔵)があるが、その標本とどう見ても同一のものであった。そうと確信したとき、最後の蘭方医だった寛斎の生涯と思いあわせ、なにか夢の中に浮かびあがってくる白い魎(すだま)のようなものを見た思いがした。

——胡蝶の夢・完——