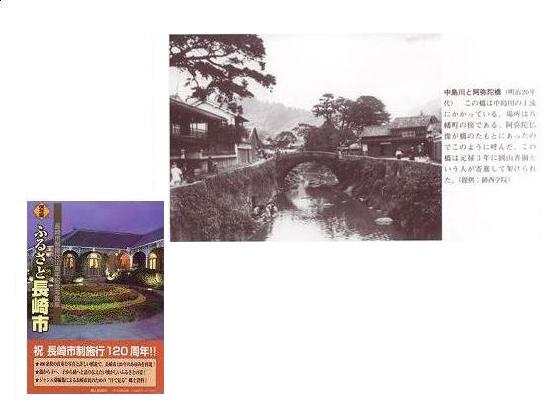

「ふるさと長崎市」の古写真考 P.87 中島川と阿弥陀橋(明治20年代)

長崎市制施行120周年記念写真集「ふるさと長崎市」(長野県松本市(株)郷土出版社2008年12月刊)に収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。

確認が済んだものをその都度、最新の写真の状況を添えて報告したい。気の向くままの調査のため、掲載順は不同である。

懐かしき風景・街並み P.87 中島川と阿弥陀橋(明治20年代)

〔写真説明〕

この橋は中島川の上流にかかっている。場所は八幡町の傍である。阿弥陀仏像が橋のたもとにあったのでこのように呼んだ。この橋は元禄3年に圓山善爾という人が寄進して架けられた。(提供:鎮西学院)

■ 確認結果

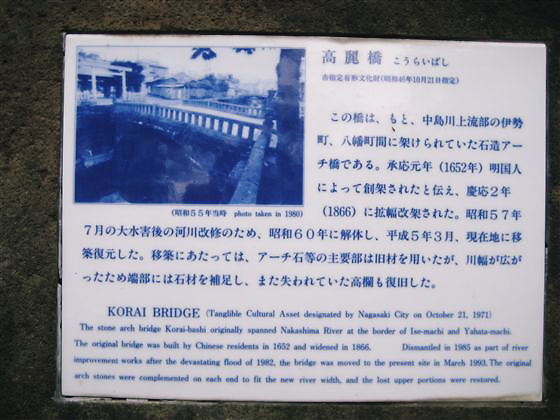

中島川流域、前項の伊勢宮前「高麗橋」の1つ上流の橋が「阿弥陀橋」である。現在は、昭和62年3月に「高麗橋」とともに新しいコンクリート橋に架け替えられている。

HP「中島川石橋群 ~石橋歴史コラム~ (長崎中島川グリット/中島川流域委員会ウェブサイト)」の以下の投稿を参照。 Copyright (C) 2009 Nagasaki.n-grit.com All Rights Reserved.

「阿弥陀橋」も、昭和57年の長崎大水害にも耐え元の姿で残ったが、河川改修のためやむなく解体された。その石材はまだどこかに保管されている。

長崎名勝図絵に「鎮治の東八幡町の旁に在て一瀬川に跨る 其の傍に弥陀の仏像を奉ず 名づけて極楽橋とし、又呼で阿弥陀橋と云う 元禄三年十一月園山善爾建つ銘あり」と記してある。当時の阿弥陀像は明治初年、寺町の深崇寺に移され、現在の阿弥陀堂は近年建立されたものである。

【投稿】 阿弥陀橋を中島川へ呼び戻そう 長崎であいの会 副会長 田口 博人

眼鏡橋が架かる中島川の石橋群の中で、高麗橋と阿弥陀橋は昭和57年の長崎大水害にも耐え元の姿で残りました。ところが防災上の理由により解体されコンクリートの橋に架け変えられ、平成5年7月、高麗橋は中島川の上流の西山ダム下に復元されました。

長崎の人々が誇りにしていた11の石橋の中で、崩壊したすすきはら橋と大井手橋はコンクリートの橋に、東新橋、一覧橋、古町橋、編笠橋の4橋は、まるで歩道橋のように高く通行に不便な橋へと架け変えられました。現在元の姿で残っているのは、袋橋、眼鏡橋、桃渓橋の3橋のみで、昔の石橋群の趣きはありません。

周知のように長崎の石橋群は、日本最古のものであり、300有余年の歴史の中で水害による崩壊と復元を幾度となく繰り返して今日まで受け継がれたのです。それは我々の先人達が石橋に対してなみなみならぬ愛情を持ち続けたからにほかならないのです。

坂本竜馬や福沢諭吉が渡ったこの石橋群は、興福寺をはじめとする寺々へ至る道しるべともなり、地元住民の生活の場として日常の営みの中に溶け込んでいたものです。先人の智恵で構造上壊れるようになっていて水害の被害を最小限に抑えることを目的として構築されています。壊れたら復旧すればいいわけですが現代の河川法の規制により今のような橋に架け変えられました。ダムの下へ行ってしまった高麗橋は何とも寂しげです。

阿弥陀橋は現在もその復元先が決っていません。この橋は、昔近くに処刑場があったらしく、囚人達が処刑場へ向かうのに少しでも苦痛が和らぐようにと架けられた橋と言われています。南無阿弥陀仏と唱えて渡った、そんな歴史を語る橋でもあるのです。長崎人である我々は先人達の守り育ててきたものを見つめ直すと同時にそれを次の世代へ譲り渡す責任があると思います。

石橋を失うことよりも、失うことに何の痛みも感じない自分に気づかないでいることがより怖いのです。せめて阿弥陀橋だけでも中島川に復元されることを望んでやみません。中島川畔でこそ、もっともふさわしい姿をしているのです。