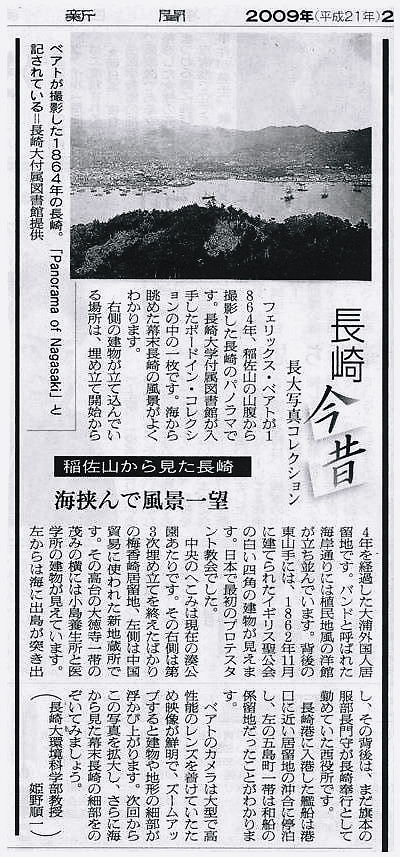

長崎の幕末・明治期古写真考 目録番号:3827 茂木長崎ホテル(1)ほか

HP「長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」に収録している長崎の古写真について、撮影場所などタイトルや説明文に疑問があるものを、現地へ出かけて調査するようにしている。順不同。

2、3は、前香焼町の所蔵写真と思われる。

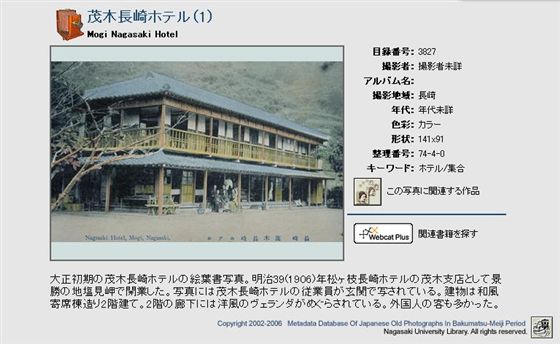

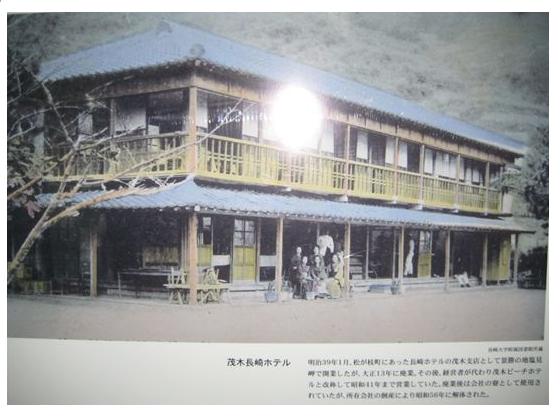

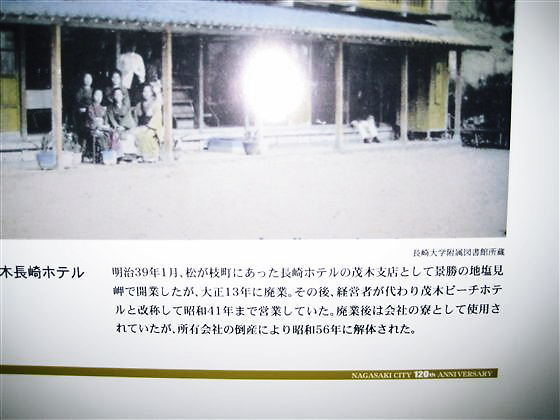

目録番号:3827 茂木長崎ホテル(1)

上記について、まず次項を参照。 https://misakimichi.com/archives/1535

「長崎市制120年のあゆみ」企画展は、プレ企画展として、長崎帆船まつり期間中(4月23日〜27日)に、長崎県美術館で開催した後、5月1日〜31日には長崎市歴史民俗資料館を会場に、120枚のパネル写真や映像、資料などで長崎市の120年を振り返っている。

6月以降は地区巡回展として、平成17・18年に合併した7地区で開催されている。きのうのテレビ中継で〔香焼地区〕が香焼公民館1階ロビーで開催されていることを知り、夕方に見学に行った。展示のパネル写真などで気付いたことを3点。

1 目録番号:3827 茂木長崎ホテル(1)

企画展の写真説明文は、写してきたとおり。説明文は企画展のため新しく作成されている。長崎市広報広聴課が、業者へ委託して作成されたパネル写真なので、業者側の手配によりしかるべき執筆者に依頼し、監修を受けて説明された文と思われる。

上記で参照した資料「茂木商工会30周年記念誌」平成2年刊の44〜45頁て見てもらったとおり、茂木には2つの同じような名のホテルがあったのを、混同して説明している。

展示写真と潮見崎にあったのは、「松柏楼」となったホテル(現在は、新田の高崎湯裏の土地)である。「昭和41年廃業後は会社の寮として使用されていたが、所有会社の倒産により昭和56年に解体された」は、最後は大長崎建設建和寮として使用された道永エイが建てた弁天崎の「茂木ビーチホテル」(現在は、弁天橋そば「Sマート茂木店」が建っている)の方と思われる。

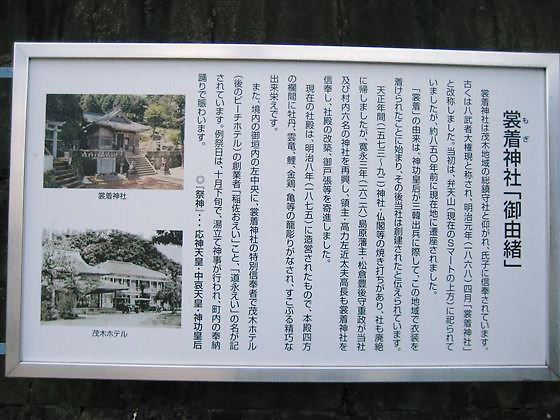

なお、茂木町「裳着神社の由緒」説明板に、茂木ホテル(後のビーチホテル)の古写真があったので、最後に追加した。両ホテルの造りを良く見て判断してもらいたい。

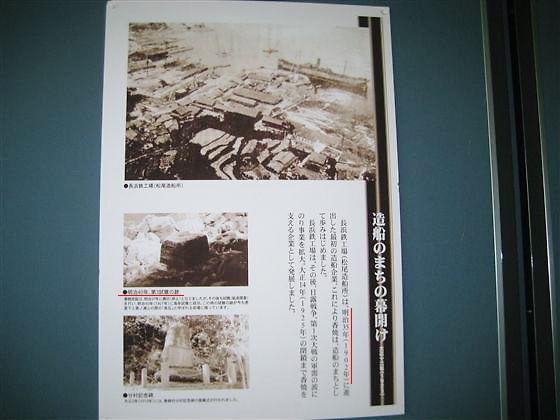

2 川南工業香焼造船所の前身、「松尾造船所」の創業年

〔香焼地区〕独自の展示で、次とも「造船のまちの幕開け」のパネルがある。説明文に「長浜鉄工場(松尾造船所)は、明治35年(1902年)に進出した最初の造船企業」とある。

手持ち資料”世界の船舶 2006.11”の船の科学館飯沼一雄氏稿の中、151頁「■松尾鉄工場の復興」によると、「日清戦争を契機に艦船修理にはより大きなドックが必要と感じ、新たに香焼という小島に3,000トンの入渠可能な石造りドッグを新造、続いて鉄工場、旋盤工場、鋳物工場なども建設して、明治37年(1904)に分工場として運用を開始した。正式には松尾鉄工場香焼分工場と呼ぶ」

また、出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の「川南工業」の項は、「川南工業(かわなみこうぎょう)は長崎県西彼杵郡香焼村にあった造船会社。南極観測船「宗谷」建造の造船所として知られる。

概要 [編集] 長崎港入口にある香焼島(現在の長崎市香焼町)には1900年(明治33年)に松尾造船所が設立されたが、1925年(大正14年)から閉鎖されていた。製缶工場で財を成した川南豊作は、1936年(昭和11年)に周囲の土地ごと造船所を買収、川南工業を設立し造船業に参入した」

「松尾造船所」の創業年の記述の仕方が、さまざまである。地元香焼町の史料によって、わかりやすい説明をしてほしい。

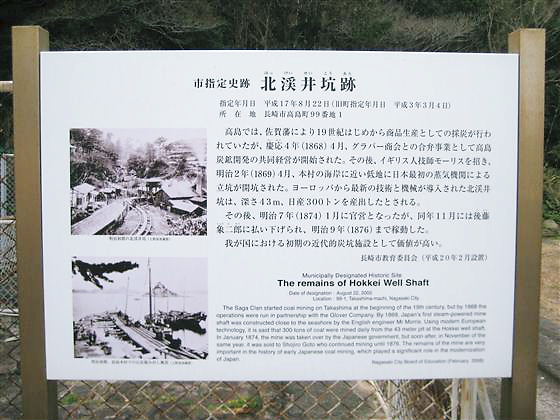

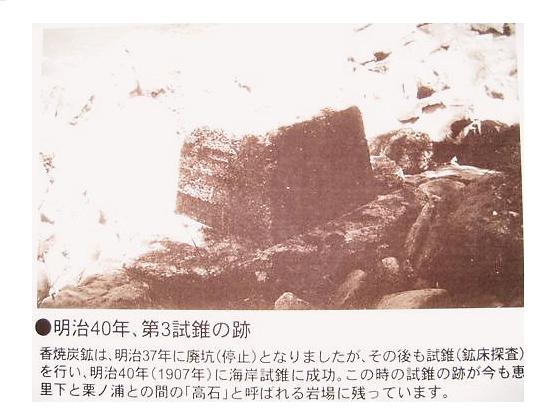

3 香焼炭鉱の「明治40年、第3試錐の跡」

これも〔香焼地区〕独自の展示で、「造船のまちの幕開け」のパネルの中に、第3試錐の跡の現地写真と説明文がある。「試錐の跡が今も恵里下と栗ノ浦との間の「高石」と呼ばれる岩場に残っています」

史跡(市東南)の項、次の記事を参照。 https://misakimichi.com/archives/1650

香焼町は同町郷土誌によると、「高石」にある第3試錐跡しか確認していないようだ。 伊王島大橋(架橋中)に通じる香焼トンネル入口左方から「高石」にかけての海岸に、香焼炭鉱の明治40年「第1試錐の跡」「第2試錐の跡」も現存している。