大泊の風景・佐多岬ふれあいセンター 南大隅町佐多馬籠

ふるさと元気風ネットによる説明は、次のとおり。

大泊の風景・佐多岬ふれあいセンター 南大隅町

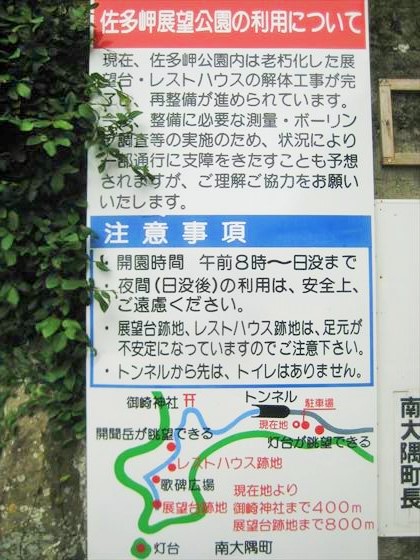

大泊は九州本土最南端、佐多岬近くの南大隅町佐多馬籠に位置し、中心地の伊座敷から南へ約14キロメートル。年間平均気温19度の無霜地帯でソテツやヘゴなどの植物が自生する亜熱帯生の気候である。1958年(昭和33年)に県道が開通し、佐多岬へのロードパーク(当時の岩崎産業)の開発が大泊発展の起点となった。大泊港は漁業だけでなく天然の避難港としてもその任をなしている。

かつて国民宿舎だったデラックスな宿舎、佐多岬ふれあいセンター「ホテル佐多岬」が現在も威容を誇り、大泊の海を見下ろしている。館内のロビーには徳富蘇峰が毛筆で書いた徳富蘆花の作品が展示されている。ふれあいセンターの近くには野営キャンプ場や海水浴もあり、海岸砂丘には縄文後期の貝塚が発見されている。

この項は、本ブログ次の記事を参照。今回の鹿児島旅の主な目的。古写真撮影地を調査に行った。

左端の高い山は、2013年4月佐多地区の学校統廃合により閉校となった大泊小学校校歌にもある「つつじヶ丘」という山らしいと考えられたが、現地確認した限り山の形が違う。

指宿や山川港、池田湖(最後の写真)などから見た「開聞岳」でもない。全体の景色からもどこも確証に至らず、この件はまだそのまま保留としたい。

長崎外の幕末・明治期古写真考 目録番号: 912 海岸の風景(1)

https://misakimichi.com/archives/3108

第2表 長崎大学附属図書館が所蔵する「The Far East」の写真目録の中

通し番号 26 (掲載)年月日 1871.8.16

欧 名 ODOMIWARRA-NEAR CAPE CHICHAKOFF

和 名 大泊村ーチチャコフ岬付近

整理番号 19−28

タイトル 海岸の風景〔不詳〕

(2014年10月21日追記)

後ろ6枚の写真は、南大隅町大泊港を10月18日再び訪ね、先端の岸壁(昔の海岸線あたり)からパノラマ写真風に全景を写した。

前回の写真が主に272.9mの山のある北側を撮影してあり、北西方向が欠けていた。三角の山は「大泊の北西にある107.2mの山だと思うのですが、低すぎますか?」という疑問を受けたので、その山を確認したが、これでもないようである。