内之浦宇宙空間観測所(1) 肝付町南方

ウィキペディアフリー百科事典による説明は、次のとおり。

内之浦宇宙空間観測所

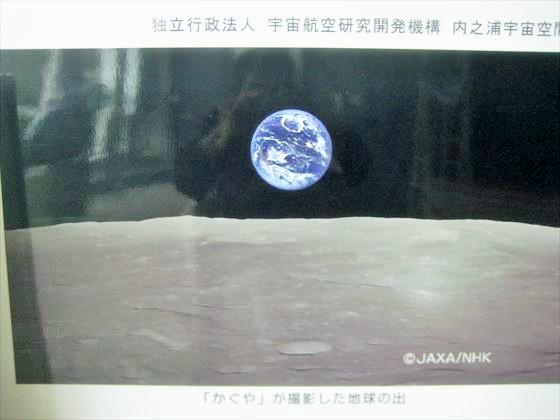

内之浦宇宙空間観測所(うちのうらうちゅうくうかんかんそくしょ、Uchinoura Space Center 、略称USC)は、日本の宇宙空間観測施設・ロケット打ち上げ施設である。世界でも珍しい山地に立つロケット発射場である。

2007年にDOCOMOMO JAPAN選定 日本におけるモダン・ムーブメントの建築に選ばれた。

主な概要

内之浦宇宙空間観測所は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の施設の一つで、科学観測用衛星の打ち上げと追跡・管制を行っている。日本国内のロケット打ち上げ施設としては種子島宇宙センターと並ぶ存在である。立地条件が、市街地から離れ、物資輸送が便利で、東側が開け、国内で地表の自転速度が速い地域ということで、種子島とともに選ばれた。

前身は文部省宇宙科学研究所(ISAS)付属の鹿児島宇宙空間観測所で、JAXA統合後に現在の名称に改められた。秋田ロケット実験場に続く日本で2番目のロケット打ち上げ施設として1962年に起工され、1963年12月9日に開所された。旧名称の英略はKSCでケネディ宇宙センターと同じであった。しかし、命名はこちらの方が先であるという経緯もあり、かつては元祖KSCを名乗っていた。

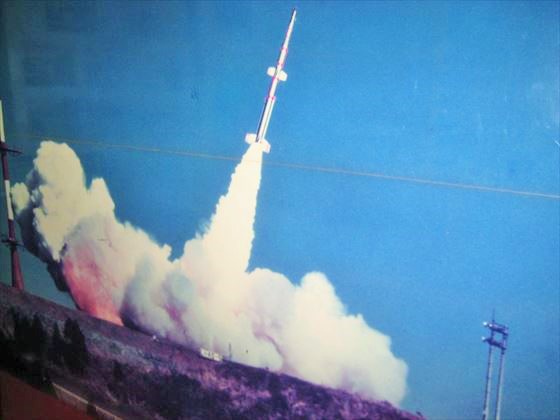

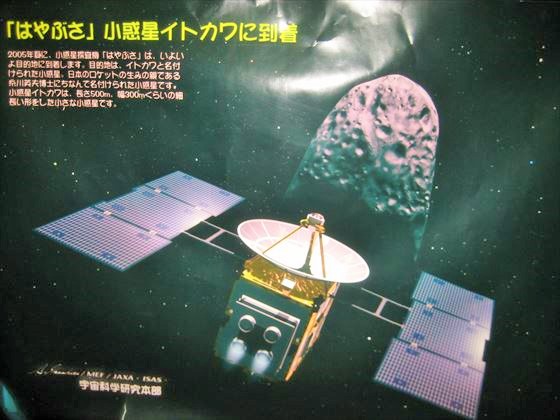

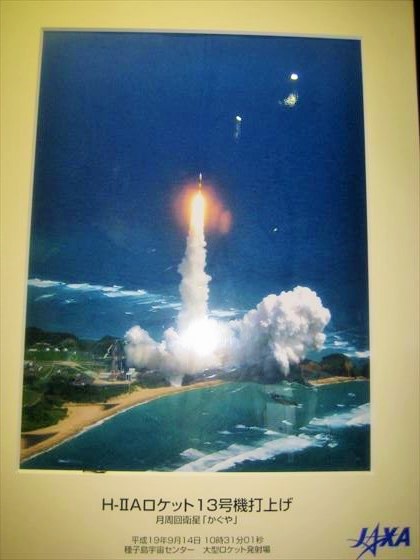

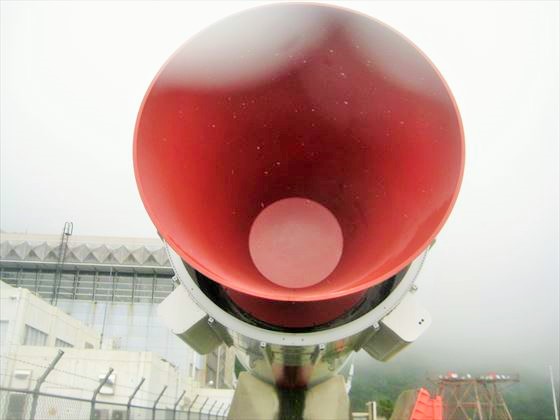

日本最初の人工衛星である「おおすみ」(内之浦のある大隅半島にちなんで名づけられた)の打ち上げなど、ISASが独自に開発した固体燃料ロケットであるカッパ、ラムダ、ミューなどを用いての宇宙観測や技術試験、天文観測衛星・惑星探査機の打ち上げ、また、それらの追跡・管制を行っている。

内之浦では大型ロケットの打ち上げとしては世界的に珍しい傾斜発射を行うことを特徴としていた。これは、ロケットを早く海上に放出することで、万一事故が発生した場合の被害を少なくするためである。この傾斜発射台はイプシロンロケットでは不要な為、通常の垂直発射台に改造された。

主なロケット打ち上げ実績

・カッパロケット – K-8, K-9M, K-10 他 全100機以上

・ラムダロケット – L-2, L-3, L-4S, 他 全25機

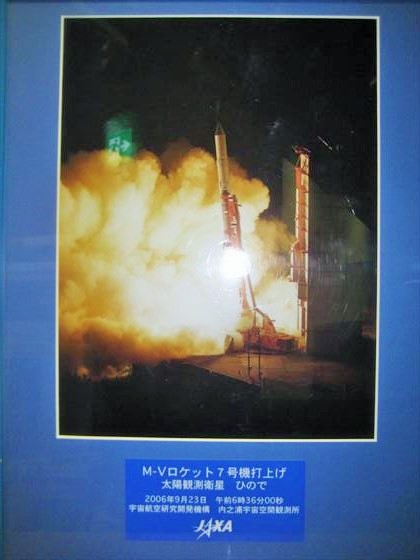

・ミューロケット – M-4S, M-3SII, M-V 他 全32機

・イプシロンロケット – 1機

・観測ロケット等の多種多様な小型ロケット 全200機以上

計約400機が打ち上げられている。

主な施設

・Mセンター(ミューセンター)

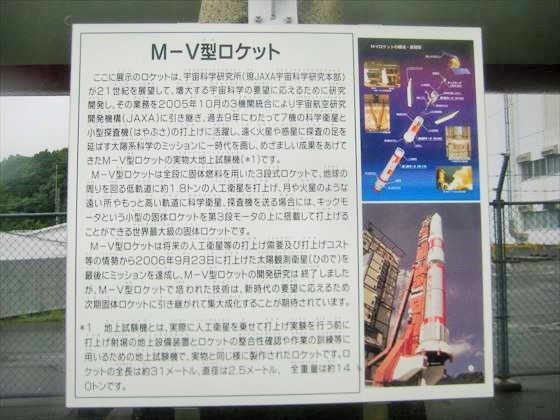

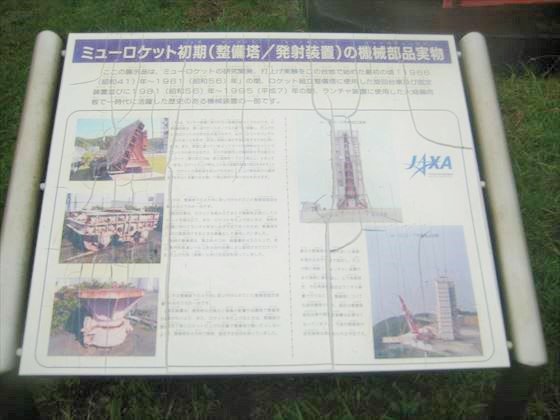

ミューロケットの発射台地(打ち上げ施設)で、ロケット組立、打ち上げ管制、発射装置(発射塔とランチャー)などの機能を持つ。固体燃料ロケットとしては世界最大級のM-Vロケットの打ち上げに使用されていた。M-Vロケット廃止に伴いイプシロンロケット打ち上げ用に改修が行われた。2001年までは2基目のラムダ発射台が設置されており、ロケットセンターがKSセンターに改修された後のラムダロケットの打ち上げに使用されていた。

・KSセンター

小型のS-520ロケット、S-310ロケット、MT-135型観測ロケットの発射台地で、ロケット組立、打ち上げ管制のコントロールセンター、ランチャーなどの機能を持つ。ラムダ発射台(国立科学博物館前に展示がある)等の設備を有していたロケットセンターの跡地に建設されたものである。ランチャーは高さ約17mの鉄筋コンクリート製ランチャードームの屋内に設置されている。打ち上げ時には天井が開く仕組みとなっており、ロケットはドーム内で打ち上げ態勢に入り、そのまま打ち上げられる。

・打ち上げ管制センター

内之浦宇宙空間観測所で打ち上げられるロケットの打ち上げ管制を行う施設。最悪の場合の爆破指令もここで行う。ロケットの最終段燃焼終了後、衛星・探査機の管制は宇宙科学研究所(神奈川県相模原市)内の管制センターに引き継がれる。

・レーダーセンター

60cm反射式天体望遠鏡及びシュミットカメラ – 主として、打ち上げた衛星の追跡を行う望遠鏡。

・テレメーターセンター

・10メートルアンテナ

地球周回軌道の科学衛星との交信を行うアンテナ。UHF帯及びS帯に対応している。2010年現在あけぼのの運用のみに使用されている。

・20メートルアンテナ

主に地球周回軌道の科学衛星との交信を行うアンテナ。S帯の送受信及びX帯の受信に対応している。宇宙探査機の電波捕捉用として用いられる場合もある。1989年度に完成した。

・34メートルアンテナ

地球周回軌道の科学衛星及び宇宙探査機との交信を行うアンテナ。S帯及びX帯の送受信に対応し、Ka帯の受信にも対応している(受信装置は未整備)。1998年度に完成した。臼田宇宙空間観測所64mアンテナのバックアップとしても位置づけられている。

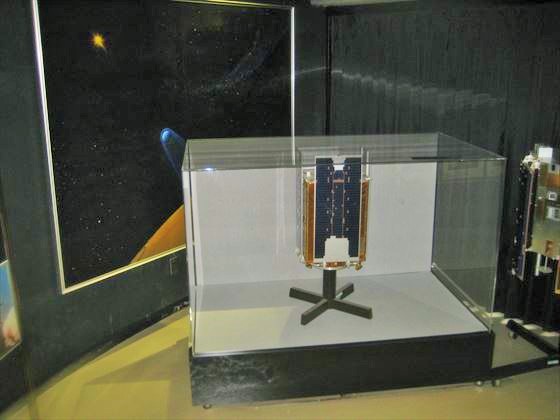

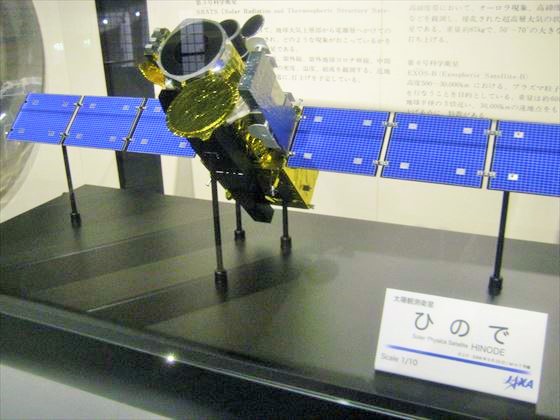

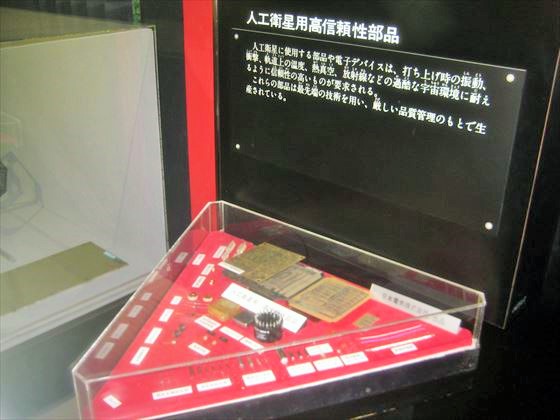

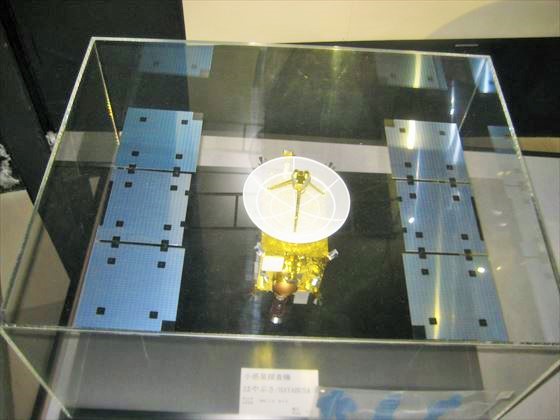

・宇宙科学資料館

ロケットや科学衛星、科学機器のモデルなどが展示されている。開館時間 08:30〜16:30、原則として年中無休、入館料無料。

所在地

鹿児島県肝属郡肝付町南方1791-13 三州自動車内之浦バス停からタクシーで約5分