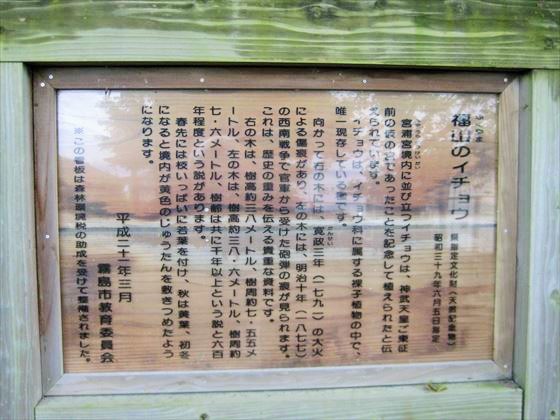

福山のイチョウ 霧島市福山町福山

鹿児島県教育委員会HPの「鹿児島県の文化財」による説明は、次のとおり。

福山のイチョウ

【所 在 地】霧島市福山町福山 2437

【種 別】県指定天然記念物

【指定年月日】昭和 39 年6月5日

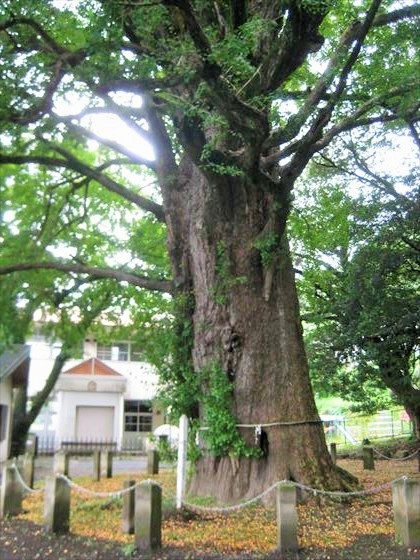

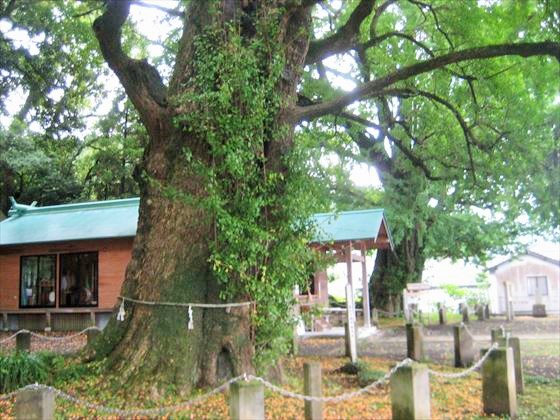

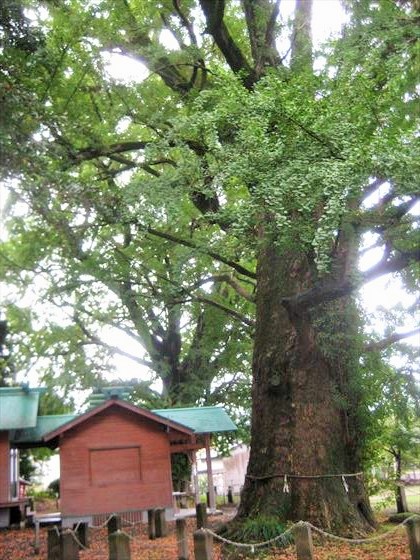

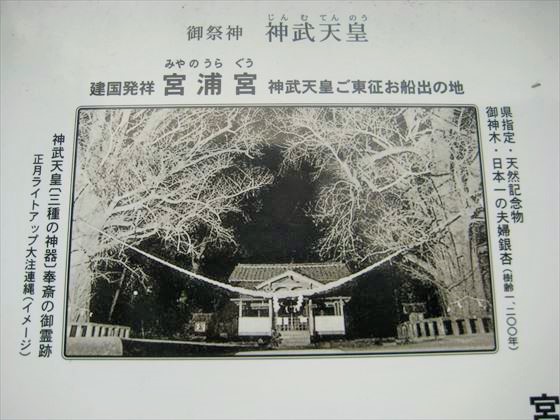

福山町宮浦宮の社殿の両側に,2本のほぼ同じ大きさのイチョウが生えている。向かって右側のものは樹高

38m,胸高周囲 7.55m,左側のものは樹高 38.6m,胸高周囲 7.68m とほぼ同じ大きさで,樹齢はどちらも1,000 年以上といわれるが,木の大きさからすると600年ぐらいと思われる。右側の木には,寛政3(1791)年の大火による傷痕があり,左側の木には,明治 10(1877)年の西南戦争の際に政府軍の砲撃を受けた弾痕が残っており,歴史の重みを感じさせる。

イチョウは裸子植物イチョウ科の落葉高木で,原産地の中国から導入され,室町時代頃からよく植栽されるようになったといわれる。病害虫に強く,火や熱によく耐え,長命であるため,昔から各地の神社仏閣に植えられ,巨木となって残っているものが多い。また,種子のぎんなんは食用としてもよく利用される。

このイチョウは全国的にはそれほど大きいものではないが,鹿児島県では最大級のものであり,しかも上記のように由緒ある木であることから天然記念物として指定された。