準提観音・唐船石・祝捷山 長崎市田上4丁目ほか

2015月1月10日に、星取山NTT長崎無線中継所構内の見学後、準提観音・唐船石・祝捷山を訪れた。長崎楽会で歩くらしいので、その下見だった。

準提観音・唐船石・祝捷山 長崎市田上4丁目ほか

2015月1月10日に、星取山NTT長崎無線中継所構内の見学後、準提観音・唐船石・祝捷山を訪れた。長崎楽会で歩くらしいので、その下見だった。

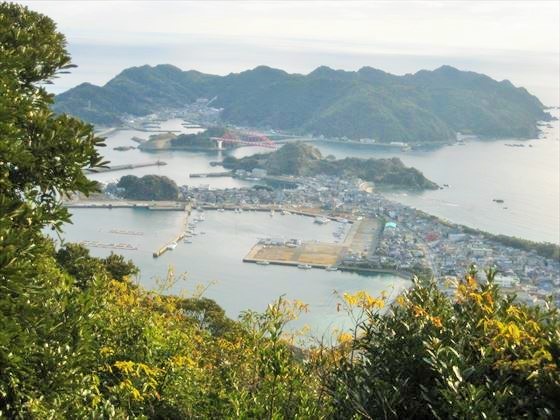

これが星取山無線中継所からの景色 長崎市出雲3丁目

明治4年(1874)金星太陽面通過観測の最適地として日本が選ばれ、長崎ではフランス隊の金比羅山に対し、アメリカ隊の観測は星取山(当時は太平山。観測を契機に改称)で行われた。

長崎大学附属図書館古写真データベースにも、ほかに星取山から撮影した作品が数点あるのに、現在の山頂一帯は、NTT長崎星取無線中継所が建ち、高い木立に囲まれ見通しが効かない。

1月10日に機会があって、NTT長崎星取無線中継所に入れてもらった。構内の様子や建物屋上から景色を撮影できたので紹介する。長崎港口の方は展望できなかった。

星取山のHP「電話局写真館」による説明は、次のとおり。

NTTコミュニケーションズ 長崎星取無線中継所 | 長崎県長崎市出雲(星取山山頂)

坂の町を見下ろし、星の空を見上げる無線中継所。

坂の町・長崎、星取山山頂にあります。

町から見えた中継所。

明治4年アメリカ隊による金星太陽面通過観測が行われたそうです。

NTTコムとNTT西日本による案内板が設置されていました。

局前のバス停、「無線中継所前」。

時刻表によると一日に朝夕2回やってくるようですが、ここから乗り降りする人はいるのかなぁ。

ひっそりと建てられていた退職記念碑。

中継所に勤務されていた方でしょうか。思い入れが伝わってきます。

金星太陽面通過観測の地(長崎・星取山)

明治4年(1874)金星太陽面通過観測の最適地として日本が選ばれ、アメリカ、フランス、メキシコなどから観測隊が来日し、長崎、神戸、横浜、東京で観測が行われました。

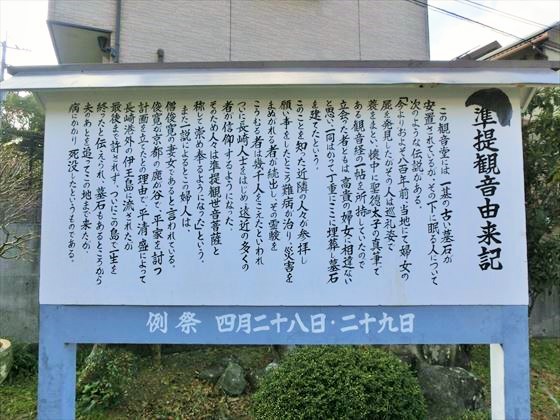

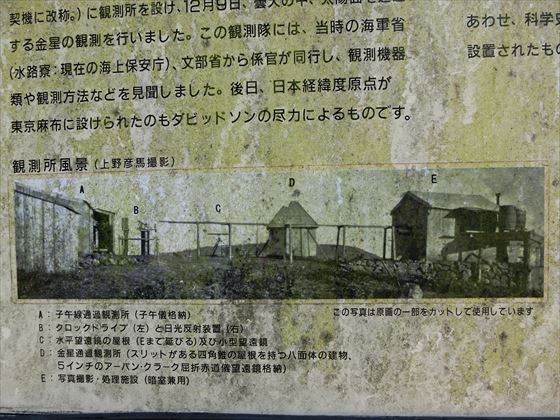

アメリカのダビッドソン隊は、星取山(当時は太平山。観測を契機に改称。)に観測所を設け、12月9日、曇天の中、太陽面を通過する金星の観測を行いました。この観測隊には、当時の海軍省(水路寮:現在の海上保安庁)、文部省から係官が同行し、観測機器類や観測方法などが見聞きしました。後日、日本経緯度原点が東京麻布に設けられたのもダビッドソンの尽力によるものです。

なお、上野彦馬は第3写真助手として雇われ、観測所の風景などを撮影しました。また、長崎ではフランスのジャンサン隊も金比羅山(当時は琴平山)で観測を実施し、記念碑や観測台(いずれも県指定文化財)を残しています。

この案内板は、「長崎さるく博」(平成18年4月〜10月)の開催にあわせ、科学史における偉業が当地で行われたことを記すために設置されたものです。

2006年4月 NTTコミュニケーションズ株式会社 西日本電信電話株式会社

協力 日本大学芸術学部 長崎市教育委員会(長崎市科学館)

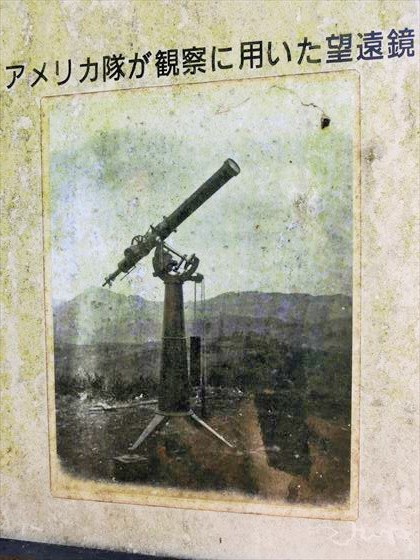

観測所風景(上野彦馬撮影)、アメリカ隊が観察に用いた望遠鏡。

この項は本ブログ次を参照。個々の詳しい説明は省くが、山頂からの景色と対比し確認していただきたい。

正門から入った南側の花壇と退職記念碑は取り払われ、そこにNTTが平成18年6月設置した「長崎星取山 金星観測地点」のプレートが新たに地面に埋め込まれていた。博物館と協議してこの場所と決めたらしい。

長崎の幕末・明治期古写真考 幕末明治の長崎 巻頭2〜3P 星取山からの長崎市街のパノラマ

https://misakimichi.com/archives/3970

長崎の幕末・明治期古写真考 幕末明治の長崎 14P 幕末長崎のパノラマ写真

https://misakimichi.com/archives/3971

星取山「金星太陽面通過観測の地」さるく博説明板を考える

https://misakimichi.com/archives/141

星取山「金星太陽面通過観測の地」の遺構がないか

https://misakimichi.com/archives/3115

長崎の幕末・明治期古写真考 「甦る幕末」 151・152:長崎・立神の丘より長崎港口を望む

https://misakimichi.com/archives/2350

野母崎水仙の里公園の2015年水仙まつり 長崎市野母町

野母崎水仙の里公園で、2015年は1月10日(土)から2月1日(日)まで、「のもざき水仙まつり」が始まっている。妻が訪ねた1月11日の開花状況。

長崎市観光・宿泊ガイド「あっ!とながさき」トピックスによる説明は、次のとおり。

のもざき水仙まつり 2014/11/10 あっ!とながさき

1,000万本の水仙の向こうには、軍艦島の絶景!水仙の芳香と潮の香りが合わさって独特の香りがすることから、環境省「かおり風景100選」に選定されています。

【開催日時】平成27年1月10日(土)〜2月1日(日)

【開催場所】水仙の里(野母崎総合運動公園内) 長崎市野母町568-1

【期間中イベント】

■野母崎物産展(期間中の土日開催)

・水仙プレゼント

・野母崎かんぼこ大鍋(毎週日曜のみ/有料)

・地元特産品販売

■野母崎冬の海鮮食べ尽くし!

地区内の飲食店では、期間中限定の野母崎海鮮メニューなどを提供します!

(詳しくはイベントチラシをご覧ください。)

■フォトコンテスト

入賞作品には野母崎の特産品などの豪華景品! スマートフォンからも参加できます。

【駐車場】 無料(期間中臨時駐車場開設)

【お問い合わせ先】のもざき水仙まつり実行委員会 TEL:095-893-1139

枡ヶ峠の石畳 島根県津和野町和田・寺田

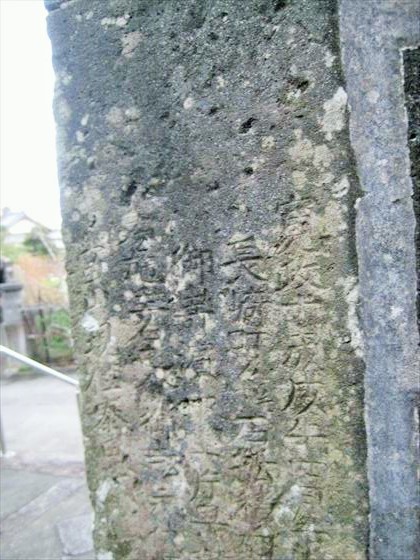

サイト「近世以前の土木・産業遺産」島根県リストによるデータは、次のとおり。撮影は長男。正月帰省帰りに訪ねた。

枡ヶ峠の石畳 ますがとう

(鹿足)津和野町 <津和野廿日市街道> 石畳道 長約1.5㎞ 元和3(1617)以降 (石畳の敷設年代は不明) 歴史の道6p27/WEB 車道が峠道を分断/保存状態の良い部分と放置部分が混在 石見銀山大森代官所の役人が、大森から日原・畑迫にあった幕府直轄領を往来する道/石畳は、峠の麓の鉄砲丁橋から枡ヶ峠を越え和田町までの区間 3 A

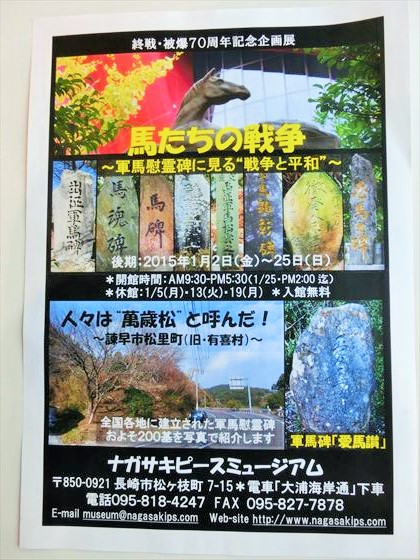

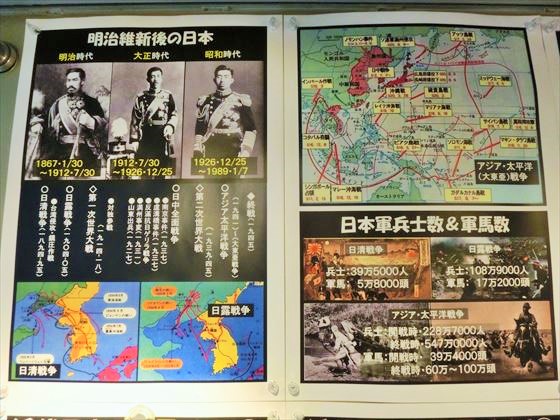

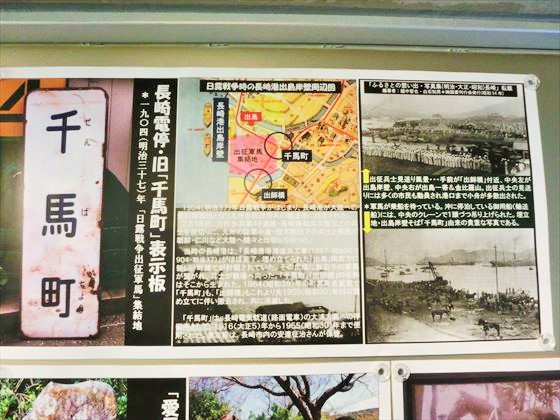

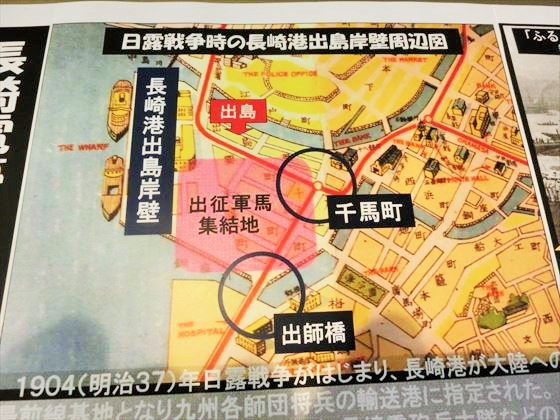

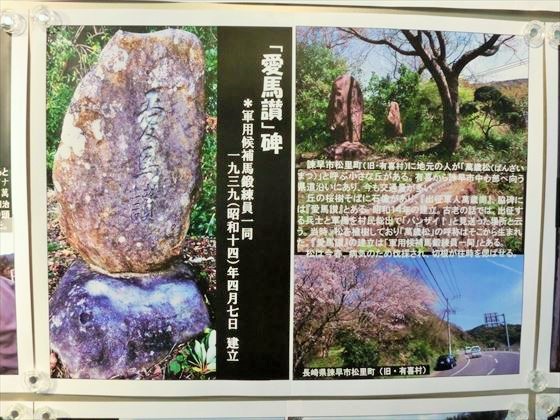

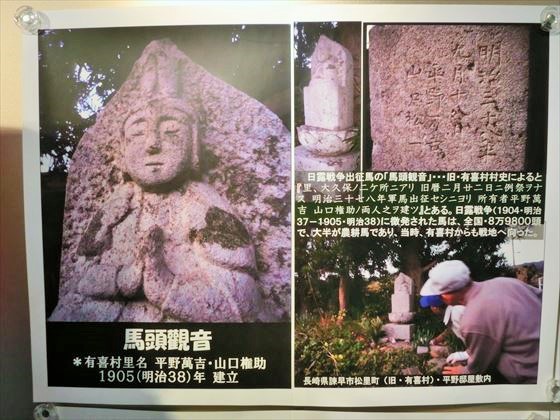

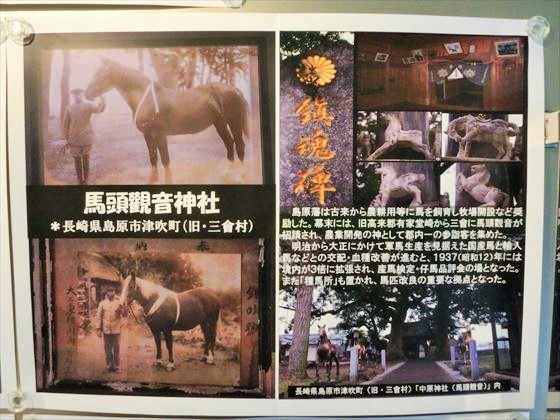

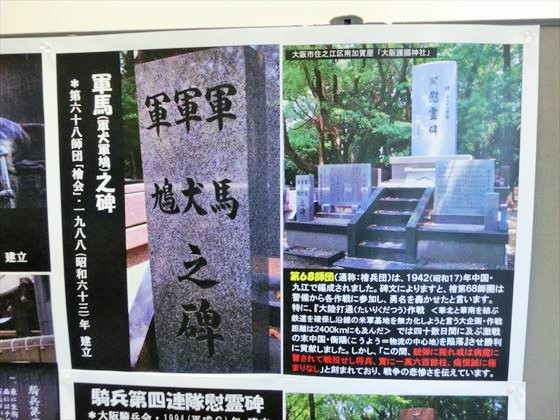

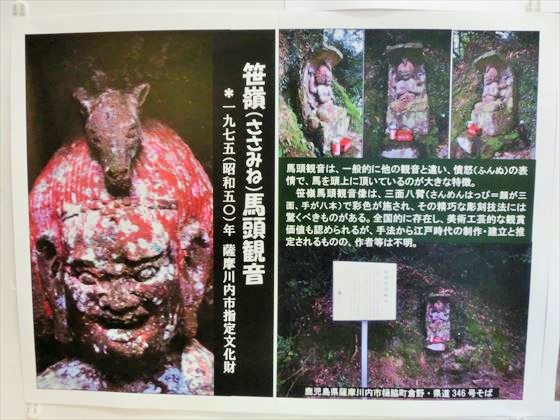

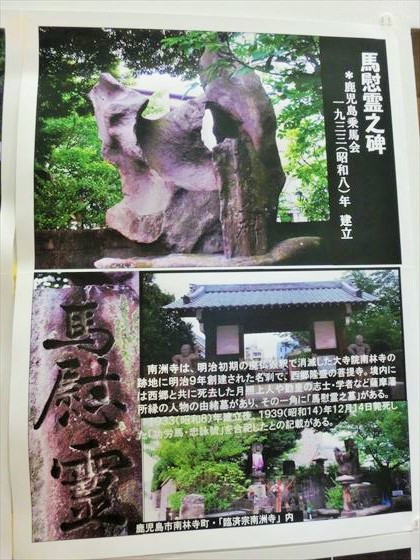

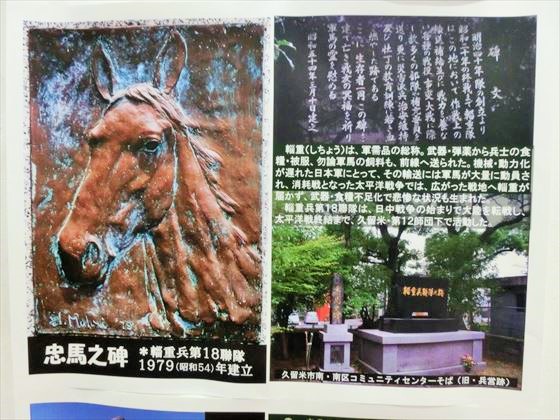

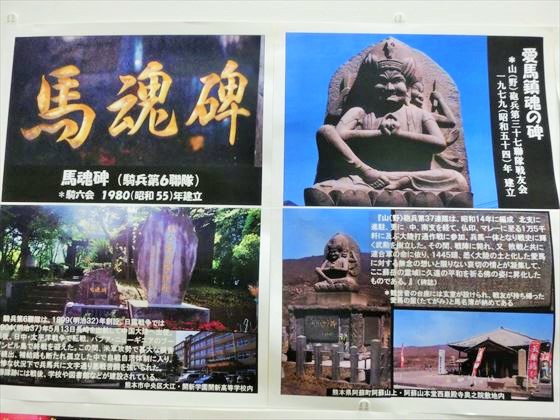

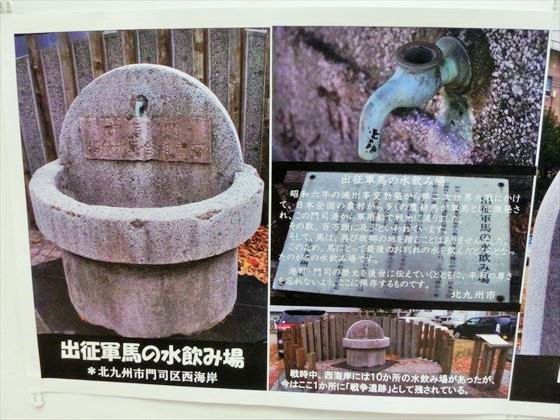

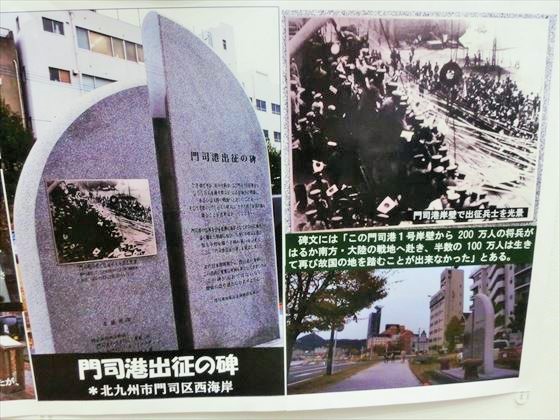

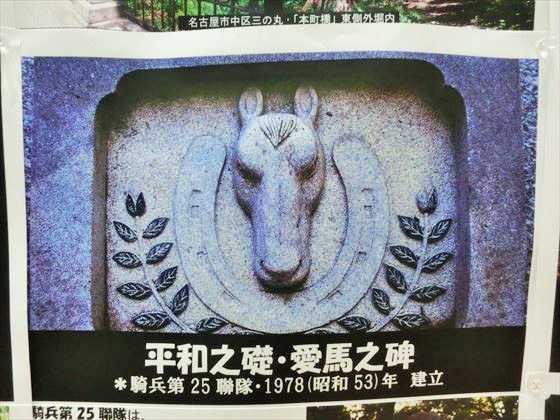

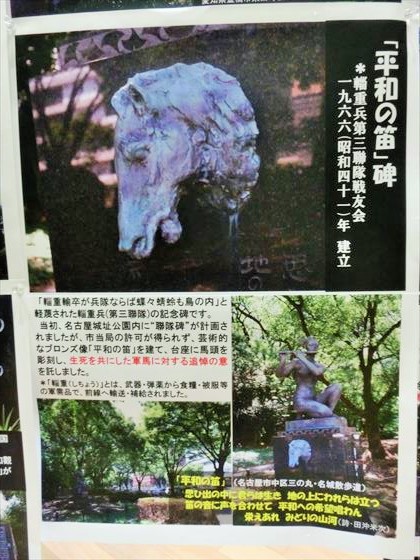

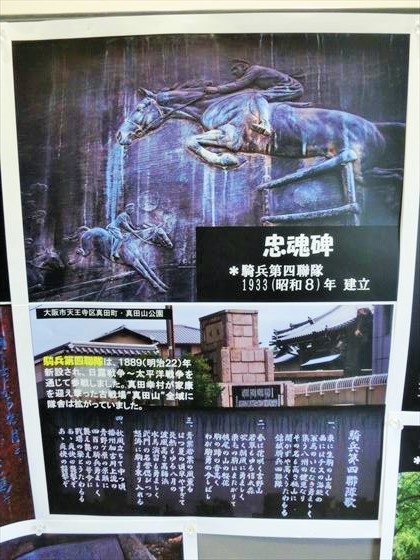

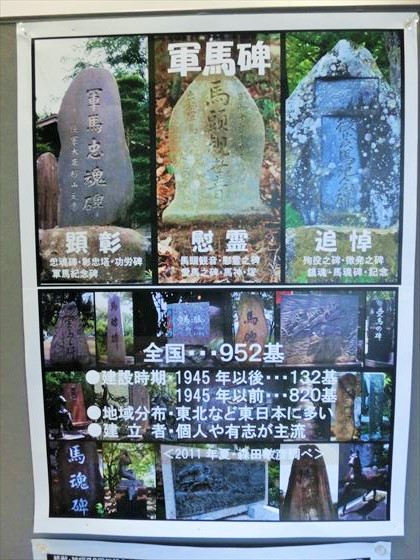

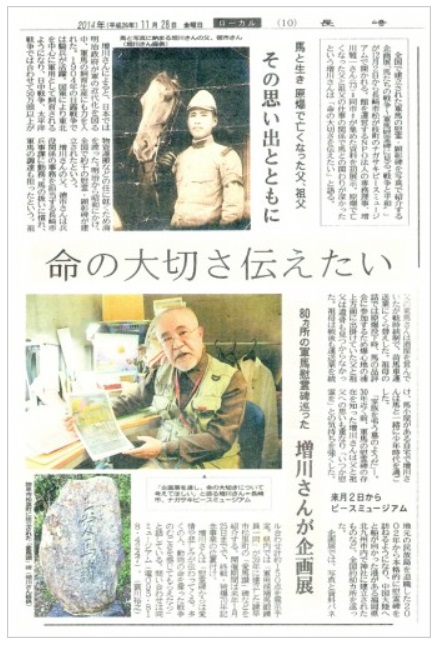

企画展「馬たちの戦争〜軍馬慰霊碑に見る”戦争と平和”」

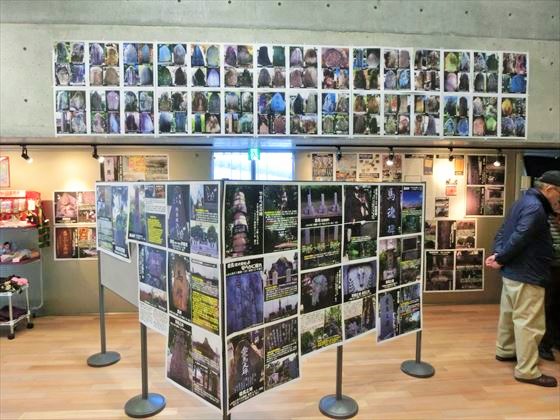

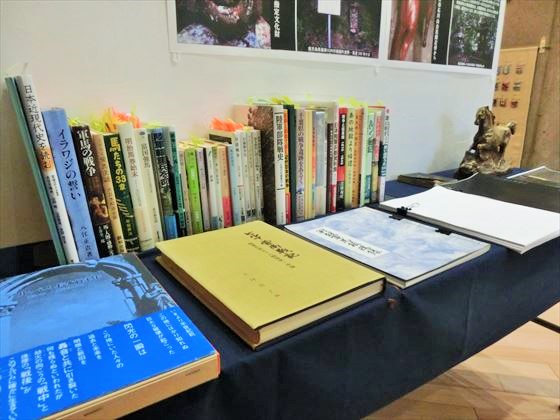

長崎市松が枝町のナガサキピースミュージアムで、終戦・被爆70周年企画「馬たちの戦争〜軍馬慰霊碑に見る”戦争と平和”」展が、1月25日(日)まで開催されている。

NPO法人専務理事増川さんの30年に及ぶ研究と取材の総まとめ。全国を訪ね撮影した写真など約190点を展示。

明治・大正・昭和の三代にわたる戦争の中で「馬」ほど身近な存在であった動物はいない。「活兵器」とされ、兵士にとっては「戦友」であった。騎兵誕生地「習志野」を始め、全国の馬産地・従軍地に設置された「軍馬慰霊・顕彰・記念碑」を通して”戦争と平和”を考える。

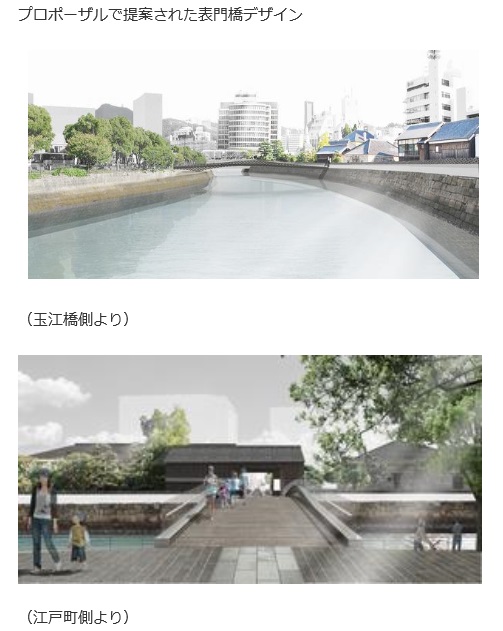

出島表門橋架僑プロジェクト 広報ながさき1月号から

平成27年1月発行「広報ながさき」No.768の9頁掲載記事。国指定史跡出島の復元に、もう少しふさわしい表門橋架橋デザインが考えられないのだろうか。この項は、本ブログ次も参照。

出島表門橋デザイン再考を 長崎新聞「声」欄から https://misakimichi.com/archives/4318

出島の表門橋「旧出島橋」は、アーチ式石橋だった https://misakimichi.com/archives/3978

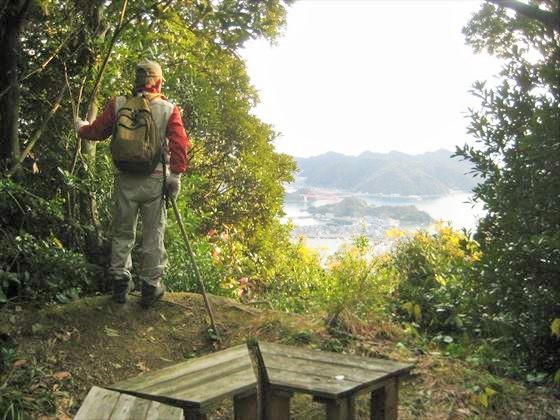

新春「みさき道」初歩き(岬木場経由) 2015年1月

2015年1月3日(土)晴。新春「みさき道」初歩き(岬木場経由)。参加2人。みさき道歩会の新春例会。

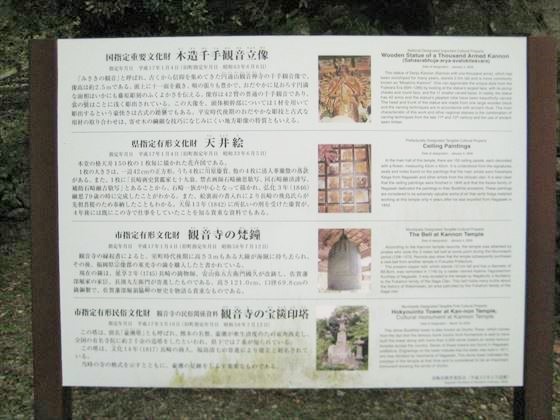

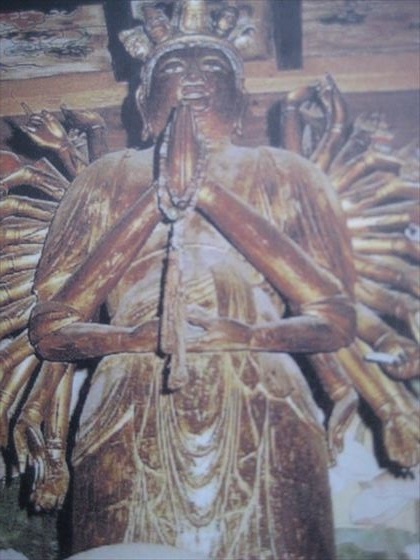

三和行政センター前広場9:40—蚊焼峠入口10:09—郷路八幡10:48—徳道里程道塚12:06(昼食)12:40—サイクリング道路終点13:38—モトクロス場13:57—殿隠山15:00—遠見山(標高259.0m)15:47—堂山峠16:25—脇岬観音寺17:03(徒歩距離 約15km)

恒例の新春初歩き行事。もう11年ほど前から継続して実施している。2日が荒天のため延期して実施したので、参加者は2人だけだった。会員が高齢化、そろそろ解散か?

いつものコースで、取り立てて説明することはない。古茶屋坂の入口先で、すぐ工事車道が横切る。奥の沢に砂防堤を築く工事は完成したが、さらに先の谷にも地滑りがあり、正月明けから車道を延長し工事にかかるらしい。展望は良くなった。

永一尾を過ぎ以下宿三叉路手前で、サイクリング道路に出合うところは、イバラやカズラのため、いつも草刈りに難渋していた。迂回ルートがあるので、利用できる。白テープが目印。尾根を間違わないように下る。

遠見山から久し振りに堂山峠経由で下ったが、堂山峠から脇岬観音寺までのみさき道本道の荒れ方がひどい。堂山峠はダンチクが生い茂り、標識も見当たらない。私たちで整備の必要があろう。寺手前の鶏舎は取り払われていた。

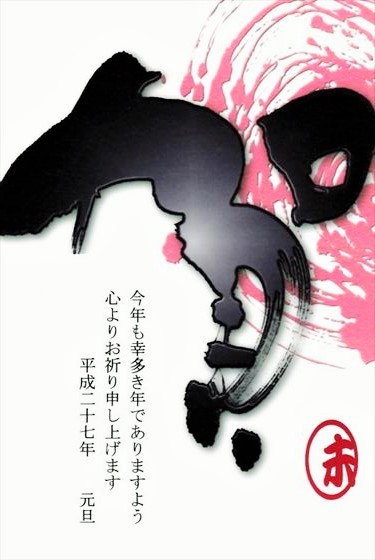

2015年の迎春 本年もよろしく

新年おめでとうございます。長崎の本年はみぞれ降る年明けでした。みなさんには昨年中もたいへんお世話になりました。うれしいコメントの数々、深く感謝しています。

Yahoo!ブログ ”長崎・佐賀・天草etc.風来紀行”を、2015年もよろしくお願いします。

新春「みさき道」初歩きは、あした1月2日(雨天のときは3日)、長崎市三和行政センター前広場に午前9時30分集合。蚊焼峠—徳道—岬木場—殿隠山—遠見山—堂山峠—脇岬観音寺のコースで、約15kmを歩きます。正月は開帳。「みさきの観音」と会えます。参加自由。お待ちしてます。

2014年を振り返る”長崎・佐賀・天草etc.風来紀行”ベスト10は、後でまとめます。

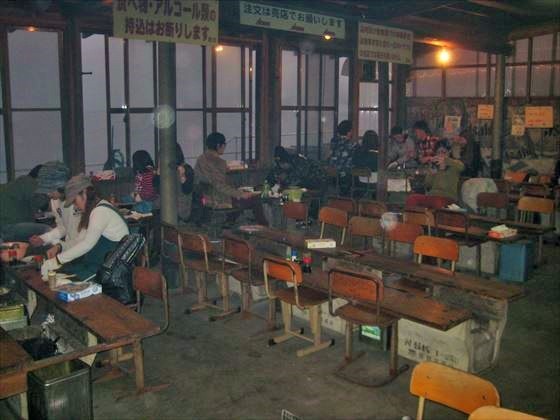

「カキ焼き海道」大福丸箱崎店で 太良町伊福箱崎

道の駅太良のすぐ側! 鹿島市と太良町の境にあります。

天気がいい日には対岸の大牟田や雲仙普賢岳が望めます!

屋外で海風を感じながら食事を楽しめます。

炭火の香りが食欲をそそります。

食べ方もお教えいたします。店内からも海を楽しめます。

ご来店をお待ちしています。 お問い合わせは大福丸箱崎店まで。(同店HPから)

佐賀新聞ニュース 2008年11月20日更新は、次のとおり。

カキ焼き海道盛況 鹿島と太良の国道沿い

冬の味覚カキのシーズンが到来した。鹿島市や太良町の国道207号沿いは別名「カキ焼き海道」と呼ばれ、道路沿いに点在するカキ焼き小屋では、炭火で殻付きのカキを焼いてほおばる家族連れらでにぎわっている。

国道沿いは20軒以上の小屋がある。太良町の炭火焼「大福丸」では週末を中心に観光客が続々と来店。焼けたカキを軍手でつかみ、ピックで殻をこじあけると店内に磯の香りが漂っていた。

伊万里市から一家4人で訪れた瀬戸剛さん(45)は「太良のカキが好きで年に2、3回は食べに来ている」と話し、海の幸を楽しんでいた。現在は養殖物が主で有明海産は1キロ千円前後、長崎など県外産は2キロで千円ほど。

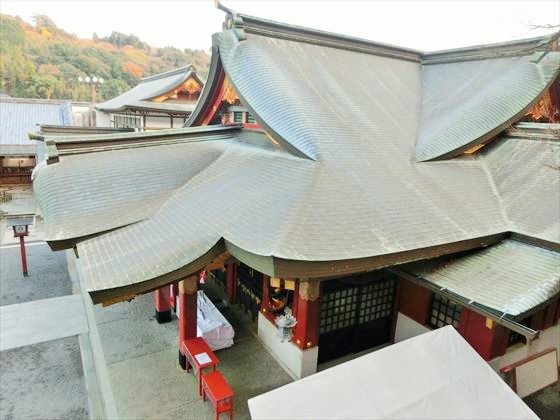

祐徳稲荷神社 鹿島市古枝

ウィキペディアフリー百科事典による説明は、次のとおり。2日早い初詣でを済ませた。

祐徳稲荷神社

祐徳稲荷神社(ゆうとくいなりじんじゃ)は、佐賀県鹿島市にある神社である。旧社格は県社。別名鎮西日光。伏見稲荷大社などとともに日本三大稲荷の一つに数えられる。年間300万人の参詣者が訪れる。これは九州の神社では太宰府天満宮に次ぐ参拝客数である。衣食住、生活全般の守護神として、商売繁盛、家運繁栄などで尊崇されている。

由緒

鹿島藩主鍋島直朝夫人で、後陽成天皇の孫・左大臣花山院定好の娘の萬子媛(まんこひめ)が、朝廷の勅願所であった稲荷大神の御分霊を勧請したのに始まる。萬子媛が嫁ぐ際、父から稲荷大神の神鏡を授けられていた。貞享4年(1687年)、石壁山に社殿を建立し、萬子媛自ら奉仕していたが、宝永2年(1705年)、石壁山窟の寿蔵にて、断食して入定を果たした。以降、萬子媛の諡名から「祐徳院」と呼ばれるようになり、祭神の稲荷神とともに萬子媛の霊験により信仰を集めた。

明治の神仏分離により仏式の行事を廃し、祐徳稲荷神社に改称した。その際、萬子媛が入定した寿蔵は境内社の石壁神社とされ、萬子媛に「萬媛命」の神号が贈られた。

現在の本殿は、昭和初期に建て直されたものが昭和24年(1949年)に焼失したあと、伊勢神宮造営局長の角南隆が設計して昭和32年(1957年)に再建されたもので、3代目である。主要建物は総漆塗りである。

斎藤茂吉や野口雨情も祐徳稲荷神社を詠った詩を残している。

神社内部

錦波川を境として西側に本殿、神楽殿、楼門がある。楼門から北側には参集殿、更にその北側には日本庭園がある。境内入口より北から祐徳バス門前出張所(祐徳神社前バス停)までの間の参道には門前商店街が軒を並べ、その北端には3000台が駐車できる無料駐車場がある。錦波川東の駐車場脇には神社が所蔵する美術工芸品や鎧・刀・鹿島錦など郷土の資料を展示した祐徳博物館が設置されている。

文化財

県重要文化財

・命婦社

・刀

・古文書

交通

佐賀駅前の佐賀駅バスセンターまたは肥前鹿島駅前の鹿島バスセンターより祐徳バス祐徳神社行き乗車(所要時間は佐賀駅バスセンターから約1時間、鹿島バスセンターから約10分)。特に、年末年始(12月31日の深夜24時1月1日(元日)の午前0時前後より)は百貫橋(杵島郡白石町と鹿島市の境)から初詣客の車で渋滞している事がある。